قراءة من سفر التكوين (2: 7-9؛ 3: 1-7أ)

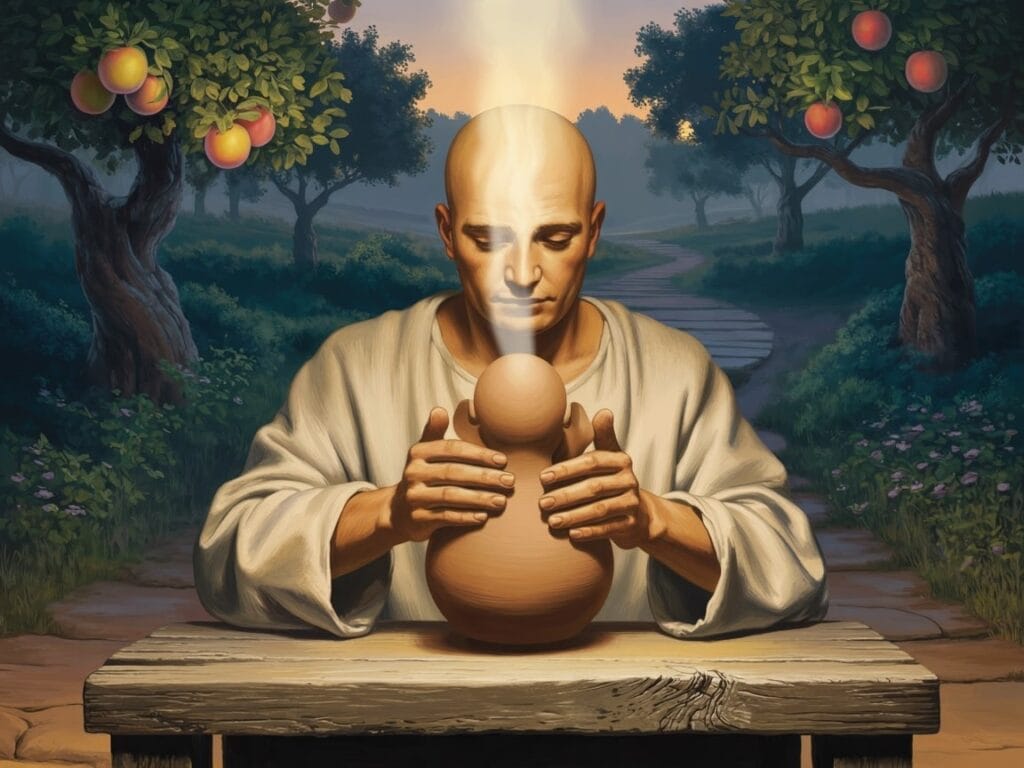

خلق الرب الإله الإنسان من تراب الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار الإنسان نفسًا حية. غرس الرب الإله جنة في عدن شرقًا، ووضع هناك الإنسان الذي جبله. أنبت الرب الإله من الأرض كل أنواع الأشجار، أشجارًا شهية للنظر وجيدة للأكل. في وسط الجنة شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر.

وكانت الحية أخدع من جميع حيوانات البرية التي خلقها الرب الإله. فقال للمرأة: "أحقًا قال الله: لا تأكلا من كل شجر الجنة؟" فقالت المرأة للحية: "نأكل من ثمر شجر الجنة، أما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فلا تأكلا منه، ولا تمساه لئلا تموتا". فقالت الحية للمرأة: "لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر". فلما رأت المرأة أن ثمر الشجرة جيد للأكل وبهيج للعين، وأن الشجرة شهية للنظر، أخذت وأكلت، وأعطت زوجها أيضًا فأكل. فانفتحت أعينهما كلاهما، وعلما أنهما عريانان.

عندما يلتقي الغبار بالنفس الإلهي: إعادة اكتشاف كرامتنا في سفر التكوين 2: 7

نص أساسي يكشف عن أصلنا المزدوج ويدعونا إلى أن نعيش دعوتنا الإنسانية والروحية على أكمل وجه.

«"وخلق الرب الإله الإنسان من تراب الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار الإنسان نفسًا حية". هذه الآية من سفر التكوين ٢: ٧ هي من أشهر الآيات وأكثرها سوء فهمًا في الكتاب المقدس. بكلمات بسيطة آسرة، تكشف لنا سر وجودنا: نحن الأرض والسماء، المادة والروح، الهشاشة والعظمة. هذا النص يخاطب كل باحث عن المعنى يتساءل عن هويته العميقة، وكل مؤمن يرغب في فهم دعوته، وكل إنسان يطمح إلى التوفيق بين الجسد والروح في حياة موحدة وأصيلة.

تدعوك هذه المقالة إلى رحلة مكونة من خمس خطوات: أولاً، سنضع هذا النص في سياقه الكتابي والطقسي؛ ثم سنحلل المفارقة المركزية لطبيعتنا المزدوجة؛ سنستكشف ثلاثة أبعاد أساسية (التواضع المخلوق، والكرامة الروحية، والدعوة العلائقية)؛ سنكتشف صدى هذا المقطع في التقليد الآبائي والروحانية؛ وأخيراً، سنقترح طرقًا ملموسة لتجسيد هذه الرسالة في حياتنا اليومية.

سياق

ينتمي سفر التكوين ٢:٧ إلى سرد الخلق الثاني، وهو يختلف عن الإصحاح الأول من سفر التكوين في أسلوبه ومفرداته ومنهجه اللاهوتي. بينما يُقدم سفر التكوين ١ عملية خلق منظمة على مدى سبعة أيام، ذات بنية شبه طقسية، يتبنى سفر التكوين ٢ سردًا أكثر حميمية، يُركز على البشرية ويستخدم لغةً مجسمةً لوصف الفعل الإلهي. هذه الرواية الثانية، التي تُنسب غالبًا إلى التقليد اليهودي، لا تسعى إلى مناقضة الأولى، بل إلى استكمالها بمنظور وجودي وعلائقي أكثر.

في سياقها المباشر، تأتي هذه الآية قبل خلق جنة عدن وقبل تكوين المرأة. تصف هذه الآية اللحظة التأسيسية التي اكتسبت فيها البشرية وجودها الخاص، منفصلةً عن بقية الخليقة. يستخدم النص العبري مصطلحاتٍ غنيةً بالمعاني:« آدم »"بالنسبة للإنسان، مشتق من "« أداماه »"(الأرض) و"« nishmat chayyim » (التنفس/قوة الحياة)، التي تثير البعد الحيوي والروحي.

في طقسنا، يُتلى هذا المقطع تحديدًا في أربعاء الرماد، أول أيام الصوم الكبير، لتذكير المؤمنين بحالتهم الفانية: "أنت تراب، وإلى التراب تعود". يُبرز هذا الاستخدام الطقسي البعد التوبة والتذكير بأصولنا المتواضعة، ولكن أيضًا، وللمفارقة، بكرامتنا التي لا تُضاهى، لأننا نحمل في داخلنا نفس الله. كما يتردد صدى هذا النص في الجنازات والاحتفالات الأخرى التي تدعونا إلى التأمل في سر الحياة البشرية.

يضع المقطع الكامل من سفر التكوين ٢: ٧-٩ خلق الإنسان ضمن خطة أوسع: "وخلق الرب الإله الإنسان من تراب الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار الإنسان نفسًا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقًا، ووضع هناك الإنسان الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل أنواع الأشجار، شجرًا بهيجًا للنظر وجيدًا للأكل". يكشف هذا المقطع أن الإنسان لم يُخلق في ظاهره، بل لغرض محدد: أن يسكن الجنة، ويزرعها، وأن يكون في علاقة مع الله ومع الخليقة.

تتجاوز أهمية هذه الآية النطاق التاريخي أو العلمي. فهي ليست سردًا تقنيًا لأصولنا البيولوجية، بل تأكيدًا لاهوتيًا على هويتنا العميقة. تدعونا قراءة هذه الآية إلى إدراك أن وجودنا ليس صدفة كونية ولا مجرد ظهور طبيعي: إنه نتيجة فعل متعمد وشخصي وحميم من الله، يُشكّلنا ويُحيينا بنسماته.

تحليل: مفارقة الطبيعة المزدوجة

في صميم سفر التكوين ٢: ٧ تكمن مفارقةٌ صادمة تُعرّف الوجود البشري: فنحن في آنٍ واحدٍ ترابٌ ونفسٌ، مادةٌ وروحٌ، أرضٌ وسماء. هذا التوتر ليس تناقضًا يجب حله، بل هو واقعٌ يجب عيشه، ودعوةٌ يجب احتضانها بالكامل. يكشف تحليل هذه المفارقة عن الديناميكية العميقة لحالتنا البشرية.

من ناحية أخرى، يؤكد النص بشكل لا لبس فيه على أصلنا المادي المتواضع: "لقد خلق الله الإنسان من تراب مأخوذ من الأرض". إن الفعل "خلق" (ياتسار (بالعبرية) تُذكّر بعمل الخزاف الذي يُشكّل الطين بيديه. تُبرز هذه الصورة ارتباطنا الوثيق بالخلق المادي: فنحن مصنوعون من نفس مادة الأرض، من نفس "التربة" التي نشأت منها النباتات والحيوانات. لا شيء مجيد، ولا شيء أبدي في هذا التراب؛ إنه يُعبّر عن هشاشتنا الجوهرية، وهشاشتنا، وحالتنا الفانية. "أنت تراب، وإلى تراب تعود": هذا التصريح الإلهي بعد السقوط يُؤكد ما كنا عليه منذ البداية.

لكن القصة لا تنتهي عند هذا الحد. فبعد تشكيل هذا الجسد من الطين مباشرةً، قام الله بعملٍ خارق: "نفخ في أنفه نسمة حياة، فصار الإنسان نفسًا حية". هذه النفخة الإلهية (nishmat chayyimهذا النَفَس ليس مجرد مبدأ بيولوجي يُفعّل آليةً خاملة. لقد أقرّ آباء الكنيسة والتراث اليهودي في هذا النَفَس بروح الله ذاته، بحضوره الشخصي الذي يسكن الإنسان ويُكوّنه "كائنًا حيًا" بكل معنى الكلمة. لا يحيا الإنسان بمجرد حيوية بيولوجية؛ بل يحيا لأنه يستقبل في داخله شيئًا من الحياة الإلهية نفسها.

يُنشئ هذا التكوين المزدوج توترًا ديناميكيًا يُحدد وجودنا. لسنا أرواحًا خالصة ولا مجرد حيوانات. على عكس الملائكة، لدينا جسد؛ نحن متجسدون، متجذرون في المادة، وخاضعون لقوانين الطبيعة. على عكس الحيوانات، نحمل في داخلنا بُعدًا روحيًا، وقدرة على التسامي، وانفتاحًا على اللانهائي. تُعبر الأنثروبولوجيا التوراتية العبرية عن هذا التعقيد من خلال عدة مصطلحات: النفس (الروح الحيوية، المشتركة بين الحيوانات)،, روح (العقل والنفس العاطفي والأخلاقي) و نشاما (النفس الفكرية والروحية، الإنسانية بالمعنى الدقيق للكلمة).

ويؤكد النص الكتابي أن الإنسان هو "كائن حي" (نفس الحياةهذا التعبير، الذي يُترجم أحيانًا إلى "النفس الحية"، لا يشير إلى نفس خالدة منفصلة عن الجسد، بل إلى وحدة المادة الحية المُحيية بالنفس الإلهي. الإنسان ليس له جسد؛ إنه جسد تُحييه الروح. ليس له نفس؛ إنه نفس متجسدة. هذه الرؤية الشمولية تُعارض الثنائيات التي تُهمل الجسد لصالح النفس، أو التي تُختزل الإنسان في بُعده المادي البحت.

إن الدلالة الوجودية لهذه الطبيعة المزدوجة هائلة. فهي تُذكرنا بأننا لا نستطيع تحقيق ذواتنا إما بإنكار حالتنا الجسدية (عبر روحانية مُجرّدة من الجسد) أو بتجاهل دعوتنا الروحية (عبر مادية مُختزلة). نحن مدعوون للعيش في وحدة كياننا، مُكرّمين جسدنا وروحنا، جذورنا الأرضية وانفتاحنا السماوي. يُشكّل هذا التوتر الإبداعي محور حريتنا ومسؤوليتنا: بين التراب الذي يدعونا إلى التواضع والنفس الإلهي الذي يدعونا إلى العظمة، علينا أن نختار، في كل لحظة، طريق أنسانيتنا الحقيقية.

تواضع المخلوق: قبول هشاشتنا

يتعلق البعد الأول للرسالة في سفر التكوين ٢: ٧ بحالتنا كمخلوقات، وتواضعنا الأصيل أمام الخالق. فالتذكير بأصلنا الترابي ليس إدانةً، بل دعوةً إلى الوضوح والامتنان.

صورة الغبار (أفار (بالعبرية) كلمةٌ تتردد في جميع أنحاء الكتاب المقدس كرمزٍ قويٍّ للتواضع البشري ومحدوديته. لماذا اختار الله التراب، وليس مادةً أسمى، ليُشكّل بها البشرية؟ لقد أثار هذا السؤال فضولَ المفسرين على مر العصور. تكمن الإجابة في التربية الإلهية: بخلقنا من التراب، يُعلّمنا الله منذ البداية أننا لسنا شيئًا في ذواتنا، وأن وجودنا هبةٌ مجانية، وأننا نعتمد كليًا على إرادته الخلاقة.

هذا الأصل المتواضع يحمينا من فتنتين متماثلتين وخطيرتين بنفس القدر. أولًا، فتنة الكبرياء والاكتفاء الذاتي: كيف لنا أن نفخر، ونحن من تراب وإليه نعود؟ ثانيًا، فتنة اليأس واحتقار الذات: إذا كنا من تراب، فذلك لأن الله شاء أن يخلقنا كذلك، وهذا التراب يُصبح نبيلًا باختياره وتشكيله بيديه.

إن تقبّل ضعفنا البشري يفتح لنا طريقًا نحو الحرية الروحية. إن إدراكنا أننا مجرد تراب يعني التخلي عن أوهام القدرة المطلقة التي تُقيّدنا بالقلق والمنافسة. ويعني تقبّل حدودنا الجسدية والفكرية والأخلاقية دون الاستسلام. ويعني إدراك أن قيمتنا لا تعتمد على أدائنا أو قوتنا أو كمالنا، بل على نظرة خالقنا المُحبة.

لهذا التواضع في الوجود انعكاسات ملموسة على علاقتنا بالخليقة. فنحن، وقد خُلِقنا من نفس تربة النباتات والحيوانات، نتشارك معها أصلًا أرضيًا مشتركًا. وبعيدًا عن منحنا الحق في الهيمنة المتغطرسة على الطبيعة، فإن هذه القرابة تدعونا إلى رعاية مسؤولة، وتضامن بيئي، واحترام عميق لجميع الكائنات الحية. لسنا مالكي الخليقة المستبدين، بل حُرّاسها، مدعوون إلى "العمل والعناية" بالحديقة الموكلة إلينا.

علاوة على ذلك، فإن إدراك هشاشتنا المشتركة يخلق أخوة عالمية بين جميع البشر. فبغض النظر عن أصلنا العرقي أو وضعنا الاجتماعي أو تعليمنا أو مواهبنا، نشترك جميعًا في حالة واحدة: ترابٌ مُنعشٌ بنسمةٍ إلهية. هذه المساواة الوجودية تُرسي تضامنًا يتجاوز كل الانقسامات المصطنعة: فنحن جميعًا أمام الله مخلوقاتٌ متساوية، وهشاشتنا متساوية، ومحبوبون بالتساوي. إن الاعتراف بالأصل المتواضع للآخر هو الاعتراف به كأخٍ أو أخت، كمشاركٍ في نفس الإنسانية الضعيفة والثمينة.

وأخيرًا، يُهيئنا التواضع المخلوق لقبول النعمة الإلهية. وقد عبّر القديس أوغسطينوس عن ذلك ببلاغة: خلق الله الإنسان من العدم (ترابًا) ليُظهر أن كل شيء فيه هبة مجانية. لا يمكننا أن نفخر بأي شيء، لأن كل شيء يأتي منه. هذه الحقيقة تُحررنا من عبء تبرير الذات، وتفتح لنا مجالًا للامتنان البهيج. إن قبول كوننا ترابًا يعني قبول امتلاءنا بحب لا يعتمد على استحقاقاتنا.

الكرامة الروحية: تكريم النفس الإلهي

بينما يُذكرنا التراب بتواضعنا، يكشف النفَس الإلهي عن كرامتنا التي لا تُضاهى. لا يتوقف سفر التكوين ٢: ٧ عند أصلنا الأرضي؛ بل يُختتم بالنفَس الذي يجعلنا كائنات حيةً مُحييةً بالله نفسه.

إن نفخ الله في أنف الإنسان مؤثرٌ للغاية. فهو يُثير قربًا وحنانًا وإيثارًا يفوق كل تصور. لم يخلق الله الإنسان من بعيد، بكلمة واحدة كما يفعل مع النجوم أو النباتات؛ بل شكله بيديه، ومنحه نَفَسه الحيّ مباشرةً. هذا التواصل الشخصي يُرسي علاقةً فريدةً بين الخالق وخليقته البشرية.

"نفس الحياة" (nishmat chayyim) ليس مجرد مبدأ حياة بيولوجية، بل هو مشاركة في الحياة الإلهية نفسها. وقد ربطت التقاليد اليهودية والمسيحية هذه النفس بروح الله (روح اللهحاضرٌ منذ الآية الأولى من سفر التكوين، يطوف فوق مياه الفوضى البدائية. بنفخ روحه في الإنسان، يمنحه الله شيئًا من طبيعته: الذكاء، والحرية، والقدرة على الحب، والضمير الأخلاقي، والانفتاح على السمو. وهكذا يصبح الإنسان "قادرًا على الله"، قادرًا على معرفته ومحبته.

تتجلى هذه الكرامة الروحية أولًا في قدرتنا على المعرفة والعقل. فعلى عكس الحيوانات التي تتفاعل بالغريزة، يستطيع البشر التأمل والتجريد والتأمل في الحقيقة والسعي وراء معنى الأشياء. وفي التراث العبري، نشاما يشير هذا تحديدًا إلى تلك الروح العاقلة، مهد الحدس والعقل، التي تربط كل إنسان بالمصدر الإلهي. هذه القدرة العاقلة تجعلنا مسؤولين عن أفعالنا، قادرين على التمييز الأخلاقي، ومدعوين للاختيار بحرية بين الخير والشر.

يمنحنا النَفَس الإلهي أيضًا قدرةً على الحب تعكس محبة الله. فالإنسان ليس مجرد كائنٍ مُفكِّر (الإنسان العاقلبل كائنٌ مُحب، خُلِقَ للعلاقات، ولبذل الذات، وللتواصل. وقد أكّد التقليد الشخصاني في القرن العشرين، الذي جسّده البابا يوحنا بولس الثاني على وجه الخصوص، على أن الإنسان هو "المخلوق الوحيد على الأرض الذي أراده الله لذاته"، أي لعلاقاتٍ مُحبة. وهذه الدعوة إلى الحبّ مُتجذّرة في النفحة الإلهية التي تُحيينا وتجذبنا نحو الآخرين.

كرامتنا الروحية تستلزم أيضًا دعوةً إلى الحرية. فالبشرية، إذ خُلقت على صورة إله حر، مدعوةٌ إلى ممارسة حريتها بمسؤولية. هذه الحرية ليست اعتباطية أو متقلبة؛ بل تتجه بطبيعتها نحو الخير والحق والجمال، لأنها تستمد من الروح الإلهية، التي هي في حد ذاتها الحقيقة والخير والجمال. ويتحدث التقليد الأوغسطيني عن هذه الحرية بأنها "حرية من أجل" (الخير) وليست مجرد "حرية في" (الاختيار بلا مبالاة).

إن تكريم النَفَس الإلهي فينا يعني أخذ دعوتنا الفكرية والأخلاقية والروحية على محمل الجد. ويعني تنمية فكرنا بالدراسة والتأمل، وصقل ضميرنا الأخلاقي بالفحص والتمييز، وتغذية حياتنا الروحية بالصلاة والأسرار المقدسة. ويعني رفض كل ما يُهين إنسانيتنا: الجهل المتعمد، والضعف الأخلاقي، وعبودية الأهواء، والانحصار في عالم المادة.

هذه الكرامة الروحية تُشكل أساس حقوق الإنسان الأساسية. فإذا كان كل إنسان يحمل في داخله نفحة من الله، فإن لكلٍّ قيمةً راسخةً، بغض النظر عن فائدته الاجتماعية أو قدراته أو أدائه. من الأضعف إلى الأقوى، من المولود إلى المسن، من المريض إلى السليم، يشترك الجميع في الكرامة الوجودية نفسها التي تستوجب الاحترام والحماية. وأي نظام اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي ينتهك هذه الكرامة الأساسية يُعارض تصميم الله الخلاق.

الدعوة العلائقية: أن نصبح على قيد الحياة بالكامل

البعد الجوهري الثالث في تكوين ٢: ٧ يتعلق بدعوة الإنسان العلائقية. يؤكد النص أنه بالوحي الإلهي، "صار الإنسان نفسًا حية" (نفس الحياة). هذا التعبير لا يشير فقط إلى الوجود البيولوجي، بل إلى نوعية الحياة التي تزدهر في العلاقة مع الله، ومع الآخرين، ومع الخلق.

أن نكون أحياءً بالكامل، بالمعنى الكتابي، يعني أولًا وقبل كل شيء أن نكون في علاقة مع الله. فالنفس الإلهي الذي يُنعشنا ليس مبدأً غير شخصي، بل حضورٌ شخصي يدعونا إلى الشركة. لم يخلق الله البشر ليعيشوا باستقلاليةٍ وانعزال، بل ليدخلوا في حوارٍ مُحبٍّ معه. ويؤكد هذا ما تتابعه الرواية في سفر التكوين ٢: يضع الله البشر في الجنة، ويكلّمهم، ويوصيهم، ويسير معهم في هَوْءِ المساء. تكشف هذه الألفة الأصيلة عن دعوتنا العميقة: خُلقنا لنعرف الله، وليعرفنا، ولنحبه، وليُحَبَّنا.

لقد طوّر التقليد الآبائي هذه الرؤية العلائقية بشكل رائع. يتحدث القديس إيريناوس الليوني، في القرن الثاني، عن البشرية كإنسان مدعو إلى شركة أعمق مع الله، في عملية نضج روحي يُطلق عليها "التلخيص". بالنسبة لإيريناوس، يُمثّل آدم الأول (آدم المذكور في سفر التكوين ٢) آدم الثاني، المسيح، الذي يأتي ليُعيد ويُكمل دعوة البشرية العلائقية من خلال توحيد الطبيعتين البشرية والإلهية توحيدًا كاملًا. لا تكتمل حياة البشرية إلا باتحادها بالكلمة المتجسد.

تمتد هذه الدعوة العلائقية إلى البشر الآخرين أيضًا. يتابع سفر التكوين الإصحاح الثاني قصة خلق المرأة، مؤكدًا على أنه "ليس من الجيد أن يكون الإنسان وحيدًا". البشر اجتماعيون في جوهرهم، خُلقوا للجماعة، للمشاركة، وللحب المتبادل. إن الروح الإلهية التي تُنعشنا تجذبنا بطبيعتها نحو الآخرين، لأنها تجعلنا مشاركين في المحبة الثالوثية التي هي شركة بين الأشخاص. وقد أكد البابا يوحنا بولس الثاني على هذا البُعد "الزوجي" للوجود الإنساني: خُلقنا لنبذل أنفسنا متبادلين، لنصبح أنفسنا من خلال بذل أنفسنا للآخرين.

تتضمن الدعوة العلائقية أيضًا مسؤولية تجاه الخليقة. ينصّ النصّ التوراتي على أن الله وضع الإنسان في الجنة "ليعملها ويرعاها". تكشف هذه الرسالة المزدوجة أن علاقتنا بالعالم المخلوق ليست علاقة استغلال ولا احتقار، بل هي علاقة رعاية وحماية. ولأننا خُلِقنا من نفس تربة النباتات والحيوانات، فنحن مدعوون إلى علاقة منسجمة معها، نحترم سلامتها ونساعدها على الازدهار من أجل الصالح العام.

إن بلوغ الحياة الكاملة يعني أن نسكن هذه الأبعاد الثلاثة للعلاقات في وحدتها. إنه أن نعيش في حوار دائم مع الله من خلال الصلاة والأسرار المقدسة؛ إنه أن نبني علاقات أصيلة مع الآخرين، قائمة على الاحترام والعدل والمحبة؛ إنه أن نمارس مسؤوليتنا البيئية بحكمة واعتدال. كلما أهملنا أحد هذه الأبعاد، فإننا نُفقِر أنفسنا، ونبتعد عن دعوتنا، ونصبح أقل حيوية.

لطالما أدركت الروحانية المسيحية أن الحياة الوفيرة التي وعد بها المسيح (يوحنا ١٠: ١٠) تنبع من هذه العلاقة الثلاثية المتناغمة. لا يمكننا أن نحقق ذاتنا بالانطواء على أنفسنا، أو الفرار من العالم، أو تجاهل الله. بل على العكس، بالانفتاح على الله، وعلى الآخرين، وعلى الخليقة، نكتشف هويتنا الحقيقية ونصبح تمامًا "الكائنات الحية" التي أرادها الله لنا منذ البداية.

التقليد

لقد أثّر هذا المقطع من سفر التكوين ٢: ٧ تأثيرًا عميقًا على التقاليد والروحانية المسيحية عبر القرون. وقد استقى منه آباء الكنيسة، وعلماء اللاهوت في العصور الوسطى، والمتصوفون المعاصرون، نبعًا لا ينضب للتأمل في سرّ البشرية.

القديس أوغسطينوس من هيبون (354-430)، أحد آباء الكنيسة اللاتينية العظام الأربعة، طوّر أنثروبولوجيا متأثرة بعمق بسفر التكوين 2: 7. يرى أوغسطينوس أن الوحي الإلهي يُنشئ في البشر قدرة فريدة على التوجه إلى الله وإيجاد راحة قلوبهم فيه وحده. اعترافات يبدأ هذا الحدس: "لقد خلقتنا لك يا رب، وقلوبنا قلقة حتى تستقر فيك". هذا القلق المقدس، هذا البحث عن الله المنقوش في قلب الإنسان، ينبع تحديدًا من النَفَس الإلهي الذي يُنعشنا ويهدينا طبيعيًا نحو مصدرنا.

القديس إيريناوس الليوني (حوالي ١٣٠-٢٠٠)، شاهدٌ على التقليد الرسولي، تأمل في سفر التكوين ٢: ٧ في صراعه ضد الغنوصية. وفي مواجهة الهراطقة الذين احتقروا الجسد والمادة، أكد إيريناوس على صلاح الخليقة المادية وكرامة الجسد البشري الذي صنعته يد الله. بالنسبة له، تُمثِّل نسمة الحياة التي وُهبت لآدم هبة الروح القدس الذي، في المسيح، يأتي ليُعيد البشرية الساقطة ويُكملها. إن "العودة" التي حققها آدم الثاني (المسيح) تتمثل تحديدًا في تجديد هذا الاتحاد الأصلي بين المادة والروح، بين الأرضي والسماوي.

لقد أدرجت الطقوس الكاثوليكية سفر التكوين ٢:٧ بشكلٍ دال، لا سيما في الاحتفالات التي تُحيي لحظاتٍ مفصلية في حياة الإنسان. في أربعاء الرماد، تُعلن الكنيسة هذا النص لتذكير المؤمنين بفنائهم ودعوتهم إلى التوبة. إن طقس وضع الرماد، مصحوبًا بصيغة "اذكر أنك تراب، وإلى تراب تعود"، يُرسي صلةً مباشرة برحيلنا. لكن هذا التذكير بهشاشتنا لا ينفصل أبدًا عن التذكير بكرامتنا: نحن تراب، بلا شك، ولكن ترابٌ مُحيي بنسمة الله، مدعوون للقيامة في المسيح.

وقد تأمل التقليد الروحي أيضًا في رمزية التنفس (روح, النَفَس) كحضور الروح القدس. تستلهم تمارين التنفس التي تمارسها بعض التقاليد الرهبانية من هذا الحدس: فالتنفس الواعي يعني تذكر أن كل نفس هو هبة من الله، ومشاركة في روحه. تربط صلاة الهدوئيين، في التقاليد الشرقية، تكرار اسم يسوع بإيقاع التنفس، مما يخلق صلاة "متواصلة" توحد الجسد والعقل.

لقد حدّث علماء اللاهوت المعاصرون رسالة سفر التكوين ٢:٧ في حوارهم مع العلم الحديث. لا يتعارض لاهوت الخلق مع نظرية التطور البيولوجي، لأن الخطابين يعملان على مستويات مختلفة: فالعلم يصف الآليات المادية لظهور الإنسان، بينما يكشف الإيمان عن المعنى اللاهوتي لهذا الظهور. وسواءٌ نشأت البشرية من عملية تطورية طويلة أم من تشكيل مباشر، فهذا أقل أهمية من الحقيقة الأساسية التي يؤكدها النص: أن الله أراد البشرية، وخُلقت على صورته، وحيّاها روحه، ومدعوّة إلى الاتحاد به.

المجمع الفاتيكاني الثاني، في الدستور Gaudium et Spes, أكد هذا مجددًا الرؤية المتكاملة للإنسانية باعتبارها "وحدة جسد وروح"، مخلوقة على صورة الله ومدعوّة إلى رسالة سامية. وتستند الأنثروبولوجيا المجمعية مباشرةً إلى سفر التكوين ٢: ٧، رافضةً أي ثنائية من شأنها فصل الجسد والروح أو معارضتهما. فالإنسانية كلٌّ موحد، حيث تُحيي الروح الجسد، بينما يُحيي الروح الجسد.

وأخيرًا، تُعيد الروحانية المعاصرة اكتشاف أهمية التجسد والبيئة في ضوء سفر التكوين ٢: ٧. الرسالة العامة Laudato Si'’ يدعونا البابا فرنسيس إلى الاعتراف بأصلنا المشترك مع الخليقة كلها، وممارسة مسؤوليتنا كحراس للحديقة الأرضية. إن التذكير بأننا خُلِقنا "من تراب الأرض" يمنعنا من أي غطرسة بشرية، ويدعونا إلى التضامن المتواضع مع جميع المخلوقات.

التأملات

كيف يُمكننا تجسيد رسالة سفر التكوين ٢: ٧ بشكل ملموس في حياتنا اليومية؟ إليكم سبع خطوات عملية لدمج هذه الحكمة الكتابية في رحلتنا الروحية والوجودية.

1. ممارسة الامتنان الصباحي كل صباح، عند الاستيقاظ، خصص بضع لحظات للتنفس بوعي واشكر الله على هبة الحياة. قبل النهوض من السرير، ضع يدك على قلبك وقل في سرك: "شكرًا لك يا رب على هذه النفحة من الحياة التي منحتني إياها اليوم". هذه الممارسة البسيطة تُرسّخ يومك في إدراك مكانتك كإنسان محبوب.

2. التأمل في الطبيعة المزدوجة مرةً واحدةً أسبوعيًا، تأمل لمدة خمس عشرة دقيقة في مفارقة هويتك: ترابٌ ونفس، متواضعٌ وكريم، محدودٌ ومدعوٌّ إلى اللانهاية. اقرأ سفر التكوين ٢: ٧ ببطء، ثم التزم الصمت، متأملًا هذه الحقيقة عن نفسك. دع هذا التأمل يُغيّر نظرتك إلى نفسك والآخرين.

3. فحص الضمير على المستوى المخلوق خلال فحص ضميرك اليومي، أضف سؤالين محددين مستوحيين من سفر التكوين ٢: ٧. أولًا: "هل عشتُ اليوم في تواضع، مُدركًا حالتي كخليقةٍ مُعتمدة على الله؟" ثانيًا: "هل أكرمتُ اليوم النسمة الإلهية في داخلي، مُنمّيًا حياتي الفكرية والأخلاقية والروحية؟" سيساعدك هذا السؤال المزدوج على تمييز الأوقات التي عشتَ فيها وفقًا لدعوتك، وتلك التي انحرفتَ عنها.

4. الممارسة الجسدية للتجسيد بما أن جسدك من صنع الله وروحه، فعامله باحترام وامتنان. اتبع نمط حياة صحي (نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة، ونوم كافٍ) ليس من باب الغرور، بل احترامًا للخلق الإلهي الذي أنت عليه. ارفض الخطابات التي تحتقر الجسد، أو على العكس، تقدسه. ابحث عن الوحدة المتناغمة بين كيانك الجسدي والروحي.

5. الالتزام العلائقي حدّد شخصًا في حياتك تميل إلى إهماله أو احتقاره. تذكّر أنهم أيضًا "ترابٌ هَبَطَ بِنَفَسِ الله"، وأنهم يحملون في داخلهم نفس الكرامة التي لا تُضاهى مثلك. بادرَ بخطوةٍ ملموسةٍ نحوَ الرعاية أو الاحترام أو الخدمة تجاه هذا الشخص، مُدركًا قيمته الجوهرية. دع تكوين ٢:٧ يُغيّر علاقاتك بجعلك تُدرك وجود النَفَس الإلهي في كل إنسان.

6. المسؤولية البيئية اختر نشاطًا ملموسًا صديقًا للبيئة يُمكنك دمجه في حياتك اليومية (مثل تقليل النفايات، وتوفير الطاقة، والاستهلاك المسؤول). لا تفعل ذلك انطلاقًا من دوافع سياسية، بل انطلاقًا من ولاءٍ لرسالتك كحارسٍ للأرض. تذكر أنك خُلقت من نفس تراب الأرض التي تمشي عليها، وأن هذه الصلة تُلزمك بمسؤوليةٍ إنسانية.

7. صلاة التنفس اعتمد شكلاً من أشكال الصلاة يجمع بين التنفس والدعاء. على سبيل المثال، أثناء الشهيق، صلِّ بصمت: "يا ربّ الله"؛ وأثناء الزفير: "هب لي نفسًا من الحياة". كرر هذه الصلاة لبضع دقائق يوميًا، أثناء التنقل، أو المشي، أو قبل النوم. ستساعدك هذه الصلاة على إدراك أن التنفس فعل روحي، وتواصل مستمر مع الله الذي يُنعشك.

القوة التحويلية للتنفس الإلهي

تكوين ٢:٧ ليس مجرد قصة أصل، أو فضول أثري لنص قديم. إنه كلمة حية تكشف لنا هويتنا الأعمق ودعوتنا الأسمى. بتذكيرنا بأننا ترابٌ ينعشه نفخة الله، تُوفق هذه الآية بين التناقضات الظاهرة لوجودنا، وتفتح لنا طريقًا نحو إنسانية حقيقية.

تكمن القوة التحويلية لهذا المقطع تحديدًا في مفارقته الإبداعية. فقبول غبارنا يحررنا من الكبرياء وقلق الأداء؛ وإدراكنا للنفس الإلهية فينا يرتقي بنا إلى كرامة راسخة تُرسّخ حقوقنا ومسؤولياتنا. هذا الوعي المزدوج يخلق توازنًا ديناميكيًا يحمينا من احتقار الذات والغطرسة، ومن اليأس والغرور.

في عالمٍ يسوده التشرذم والاغتراب وفقدان المعنى، تلقى رسالة سفر التكوين ٢:٧ صدىً مُلِحًّا. فهي تُذكرنا بأننا لسنا آلاتٍ بيولوجيةً بلا هدف، ولا أرواحًا مُجرّدة تُحلق فوق العالم. نحن كائناتٌ مُجسّدةٌ وروحانية، مُتجذّرةٌ في الأرض ومنفتحةٌ على السماء، مدعوّون إلى حياةٍ إنسانيةٍ كاملةٍ تجمع بين الجسد والروح، والمادة والتسامي.

الدعوة الأخيرة لهذا النص ثورية: فهي تدعونا إلى تغيير جذري في نظرتنا لأنفسنا، وللآخرين، وللخليقة. إن رؤية كل إنسان "ترابًا نفخته الريح الإلهية" تُحدث تحولًا جذريًا في علاقاتنا الاجتماعية، والتزاماتنا السياسية، وخياراتنا الأخلاقية. وهذا يُرسي أُخُوَّةً عالميةً تتجاوز كل التقسيمات المُصطنعة للعرق أو الطبقة أو الثقافة أو الدين. كما أنها تفرض علينا مسؤوليةً بيئيةً نابعةً من أصلنا المشترك مع الخليقة أجمعين.

إن بلوغ الكمال في "الكائنات الحية" التي أرادها الله لنا يتطلب رحلة روحية شاقة: تنمية تواضعنا كمخلوقات دون الوقوع في احتقار الذات؛ تكريم كرامتنا الروحية دون الاستسلام للكبرياء؛ عيش دعوتنا العلائقية بكل أبعادها (مع الله، مع الآخرين، مع الخلق). ولن نكتشف حريتنا الحقيقية وفرحنا الحقيقي إلا بعيشنا الكامل في هذا التوتر الإبداعي بين التراب والنفس، بين المتواضع والسامي.

ليكن لك سفر التكوين ٢:٧ ليس فقط موضوعًا للتأمل الفكري، بل كلمةً فاعلةً تُشكّل حياتك اليومية. عسى أن تستقبل، يومًا بعد يوم، بامتنانٍ النسمة الإلهية التي تُنعشك، وأن تتقبل بسكينةٍ حالتكَ كتراب، وأن تُمارس دعوتك بسخاءٍ ككائنٍ حيٍّ خُلِقَ للتواصل. فبقبولك الكامل لهذه الهوية المتناقضة، ستصبح أنت نفسكَ حقًا، على صورة من خلقك بيديه ونفخ فيك روحه.

عملي

- تنفس بوعي :في كل صباح، خذ ثلاثة أنفاس عميقة، مع العلم أن كل نفس هو هدية إلهية متجددة، ومشاركة في الروح الإبداعية.

- التأمل أسبوعيا خصص خمسة عشر دقيقة في الأسبوع لقراءة الكتاب المقدس من سفر التكوين 2: 7، والسماح للكلمة أن تخترق قلبك وتغير وجهة نظرك.

- ممارسة التواضع في نجاحاتك، تذكر أنك تراب، وفي إخفاقاتك، تذكر أنك تحمل النفس الإلهي.

- احترم جسدك اتبع أسلوب حياة يحترم وحدة كيانك الجسدي والروحي، ويرفض أي ثنائية مجسدة أو أي مادية اختزالية.

- الاعتراف بكرامة الآخرين كل يوم، ألق نظرة تأملية على شخص واحد على الأقل، لتتعرف فيه على وجود النفس الإلهية التي تشكل أساس كرامته غير القابلة للتصرف.

- تحمل مسؤولية تأثيرك البيئي :دمج عمل ملموس لحماية الخلق في حياتك اليومية، بما يتفق مع دعوتك كحارس للحديقة الأرضية.

- صلي مع أنفاسك :توحيد الدعاء والتنفس في صلاة بسيطة وإيقاعية تثبت وجودك في الحضور المستمر للإله الذي يحركك.

مراجع

- النص الكتابي :سفر التكوين، الإصحاح 2، الآية 7. الترجمات التي تمت استشارتها: الكتاب المقدس في القدس، الترجمة الليتورجية الرسمية، الكتاب المقدس في الفصل 21، الكتاب المقدس في الزارع.

- التعليقات الكتابية :الكتاب المقدس الموضح، تعليقات تفسيرية على سفر التكوين 1-2، دراسات حول روايتي الخلق وتقاليدهما الخاصة.

- آباء الكنيسة القديس أوغسطينوس من هيبو (اعترافات, مدينة الله), القديس إيريناوس ليون (ضد البدع, إظهار الوعظ الرسولي), التقليد الآبائي اللاتيني واليوناني.

- الأنثروبولوجيا التوراتية العبرية دراسات حول مفاهيم النفس, روح, نشاما في التقاليد اليهودية والمسيحية، الكابالا العبرية ومستوياتها الخاصة بالروح.

- المجمع الكاثوليكي المجمع الفاتيكاني الثاني (Gaudium et Spes), يوحنا بولس الثاني (لاهوت الجسد، الأنثروبولوجيا الملائمة)، اللجنة اللاهوتية الدولية حول الشخص البشري المخلوق على صورة الله.

- اللاهوت المعاصر الأنثروبولوجيا المسيحية وفقا للتقاليد الكاثوليكية والأرثوذكسية، لاهوت الخلق في حوار مع العلوم، علم البيئة المتكامل (Laudato Si'’).

- الموارد الليتورجية كتاب القراءات الليتورجية الكاثوليكية، استخدام سفر التكوين 2: 7 في طقوس أربعاء الرماد واحتفالات الحياة البشرية.

- الروحانية العملية :تمارين التنفس الواعي والصلاة الهادئة، وممارسات التجسيد الجسدي والروحي، والتمييز الأخلاقي وفحص الضمير.