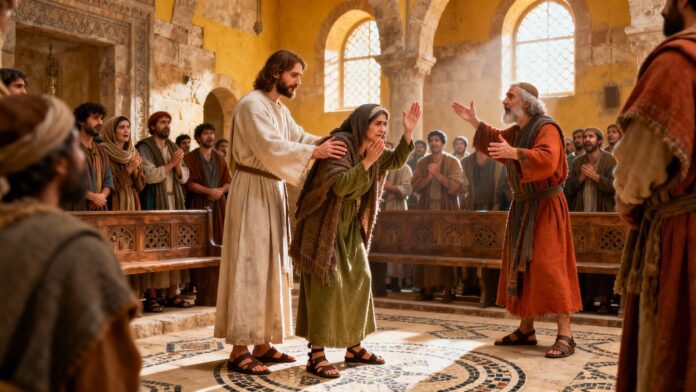

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus était en train d’enseigner dans une synagogue,

le jour du sabbat.

Voici qu’il y avait là une femme, possédée par un esprit

qui la rendait infirme depuis dix-huit ans ;

elle était toute courbée

et absolument incapable de se redresser.

Quand Jésus la vit, il l’interpella et lui dit :

« Femme, te voici délivrée de ton infirmité. »

Et il lui imposa les mains.

À l’instant même elle redevint droite

et rendait gloire à Dieu.

Alors le chef de la synagogue, indigné

de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat,

prit la parole et dit à la foule :

« Il y a six jours pour travailler ;

venez donc vous faire guérir ces jours-là,

et non pas le jour du sabbat. »

Le Seigneur lui répliqua :

« Hypocrites !

Chacun de vous, le jour du sabbat,

ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne

pour le mener boire ?

Alors cette femme, une fille d’Abraham,

que Satan avait liée voici dix-huit ans,

ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? »

À ces paroles de Jésus,

tous ses adversaires furent remplis de honte,

et toute la foule était dans la joie

à cause de toutes les actions éclatantes qu’il faisait.

– Acclamons la Parole de Dieu.

Libérer les corps courbés : Quand la miséricorde défie la loi

Comment la guérison du sabbat révèle la dignité humaine face aux systèmes religieux rigides et invite à choisir l’amour concret plutôt que l’observance formelle.

Le récit de la femme courbée guérie par Jésus un jour de sabbat pose une question brûlante : faut-il parfois transgresser les règles pour faire le bien ? Dans ce passage de l’évangile de Luc, Jésus affronte directement une religiosité rigide qui place l’observance au-dessus de la personne. Cette femme, pliée en deux depuis dix-huit ans, invisible aux yeux de tous, devient le symbole de toute dignité humaine étouffée par des systèmes qui ont perdu leur âme. L’épisode interroge notre rapport aux normes, à la souffrance d’autrui, et à ce qui constitue vraiment la sainteté.

Cet article explore comment Jésus restaure la dignité d’une femme marginalisée en défiant les autorités religieuses. Nous analyserons le contexte de cette guérison sabbatique, les enjeux théologiques de la confrontation, et les applications concrètes pour nos vies : reconnaître les invisibles, choisir la miséricorde sur le légalisme, et intégrer une spiritualité libératrice dans nos pratiques quotidiennes.

Le texte dans son cadre une synagogue, un sabbat, une rencontre

L’évangile de Luc situe cet événement avec précision : Jésus enseigne dans une synagogue le jour du sabbat. Ce détail n’est pas anodin. La synagogue représente le cœur de la vie religieuse juive, le lieu où la Torah est lue et commentée, où la communauté se rassemble pour prier. Le sabbat, quant à lui, constitue le sommet de la semaine juive, jour consacré au repos et à Dieu, fondé sur le récit de la Création et l’Alliance sinaïtique. Observer le sabbat signifie s’abstenir de tout travail, une prescription inscrite dans le Décalogue lui-même.

Dans ce contexte sacré, une femme apparaît. Luc la décrit comme « possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans ». Cette durée impressionnante souligne l’ancienneté et l’apparente irréversibilité de son état. Elle est « toute courbée et absolument incapable de se redresser ». L’image est saisissante : cette femme ne peut regarder devant elle, ni vers le ciel, ni même croiser le regard d’autrui. Son corps plié témoigne d’une exclusion sociale autant que physique. Dans l’Antiquité, une telle infirmité rendait impossible la participation normale à la vie communautaire.

Jésus ne reste pas indifférent. Le texte précise qu’il la « voit ». Ce regard n’est pas celui, distrait, que l’on pose sur une présence habituelle et donc invisible. C’est une perception active, une reconnaissance. Il l’interpelle directement : « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Puis il lui impose les mains. La réaction est immédiate : « À l’instant même elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. » La guérison ne se limite pas au physique ; elle restaure la capacité de la femme à glorifier Dieu, à participer pleinement au culte.

Mais cette libération déclenche une violente réaction. Le chef de la synagogue, « indigné », s’adresse non pas à Jésus directement, mais à la foule. Il invoque la loi du sabbat : « Il y a six jours pour travailler ; venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Son argument repose sur une lecture stricte de l’interdiction du travail sabbatique. Pour lui, guérir constitue un travail, donc une transgression. Sa colère révèle une préoccupation : maintenir l’ordre religieux, même au prix de la souffrance humaine prolongée.

La réponse de Jésus est cinglante. Il commence par le mot « Hypocrites », dénonçant une incohérence morale. Il utilise ensuite un argument a fortiori : si chacun détache son bœuf ou son âne pour le mener boire le sabbat, pourquoi refuser de libérer « une fille d’Abraham » ? Cette expression est capitale. Jésus ne dit pas « cette femme malade », mais « une fille d’Abraham », restituant sa pleine appartenance au peuple de l’Alliance. Elle n’est pas un cas médical, mais une personne dotée de dignité et de droits. Satan l’avait « liée » ; Jésus la délie. La métaphore du lien est forte : elle évoque la captivité, l’esclavage, l’oppression. Le récit se conclut par une double réaction : la honte des adversaires et la joie de la foule devant les « actions éclatantes » de Jésus.

Analyse : Le sabbat pour l’homme, non l’homme pour le sabbat

Ce récit concentre plusieurs tensions théologiques majeures qui traversent l’ensemble des évangiles. La première concerne la nature du sabbat lui-même. Dans la tradition juive, le sabbat est un don, un signe de l’Alliance, un avant-goût du repos divin. Comme l’affirme le Deutéronome, il commémore aussi la libération d’Égypte : « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d’Égypte et que le Seigneur ton Dieu t’en a fait sortir » (Dt 5, 15). Le sabbat est donc intrinsèquement lié à la liberté, à la délivrance. Or, une interprétation rigoriste a fini par transformer ce jour de libération en carcan. L’observance minutieuse des trente-neuf catégories de travaux interdits est devenue une fin en soi, occultant le sens originel.

Jésus, par son geste, réaffirme la finalité du sabbat : il est fait pour l’homme, pour sa restauration intégrale, non pour l’écraser sous des prescriptions tatillonnes. Ailleurs, Marc rapporte cette parole explicite : « Le sabbat a été fait pour l’homme, et non l’homme pour le sabbat » (Mc 2, 27). La guérison de la femme courbée illustre concrètement ce principe. Quel meilleur usage du sabbat que de libérer une personne de dix-huit ans de souffrance ? Le repos sabbatique trouve sa plénitude dans la restauration de l’image de Dieu en l’être humain.

Ensuite, Jésus révèle une hiérarchie des valeurs. Face au conflit apparent entre la loi sabbatique et le commandement d’amour, il choisit sans hésiter. Les adversaires de Jésus raisonnent en termes de permission et d’interdiction : est-il permis de guérir le sabbat ? Jésus, lui, raisonne en termes d’obligation morale : comment ne pas guérir quand la souffrance est là, quand la libération est possible ? Son argument comparatif (le bœuf ou l’âne) fonctionne à double niveau. D’abord, il montre l’incohérence : on autorise de détacher un animal pour son bien-être, mais on refuse de « détacher » un être humain. Ensuite, il révèle une priorité : si même les animaux bénéficient d’une exception sabbatique pour leurs besoins vitaux, à combien plus forte raison une « fille d’Abraham » ?

Le qualificatif « fille d’Abraham » porte une charge théologique considérable. Abraham est le père de la foi, celui avec qui Dieu a établi son Alliance. En appelant cette femme « fille d’Abraham », Jésus la réintègre pleinement dans le peuple élu. Elle n’est pas une périphérique, une marginale tolérée. Elle appartient au cœur même de l’identité d’Israël. Sa souffrance devient une affaire communautaire, non un problème individuel qu’elle devrait gérer seule. De plus, en l’appelant ainsi, Jésus souligne qu’elle est héritière des promesses, destinataire de la bénédiction divine. Sa guérison n’est pas une faveur exceptionnelle, mais la restauration d’un droit usurpé par Satan.

Enfin, le récit met en scène un combat spirituel. Luc précise que « Satan avait liée » cette femme. La maladie n’est pas présentée comme un simple dysfonctionnement physiologique, mais comme une oppression spirituelle. Jésus ne se contente pas de soigner ; il libère, il délivre. Son ministère accomplit les prophéties messianiques : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a consacré par l’onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés » (Lc 4, 18). La femme courbée incarne tous ces captifs, ces opprimés. Sa guérison est un signe du Royaume qui vient, un Royaume où Satan recule, où les chaînes se brisent, où les corps et les âmes se redressent.

La dignité humaine face au légalisme religieux

La confrontation entre Jésus et le chef de la synagogue révèle un danger permanent dans toute pratique religieuse : le légalisme. Le légalisme consiste à élever les règles au rang d’absolu, à les séparer de leur finalité, à les observer mécaniquement sans égard pour les personnes. Le chef de la synagogue ne voit pas une femme souffrant depuis dix-huit ans ; il voit une transgression potentielle du sabbat. Son souci n’est pas le bien de cette personne, mais la préservation du système normatif.

Ce légalisme a plusieurs racines. D’abord, il offre une sécurité rassurante. Quand on possède une liste claire de commandements et d’interdictions, on sait exactement où l’on en est. L’observance devient mesurable, contrôlable. On peut se dire : « J’ai respecté toutes les règles, donc je suis juste. » Cette logique évacue la complexité morale, l’appel au discernement, la responsabilité personnelle face à des situations inédites. Elle remplace la relation vivante avec Dieu par une comptabilité religieuse.

Ensuite, le légalisme sert des intérêts de pouvoir. Ceux qui contrôlent l’interprétation des règles contrôlent la communauté. Le chef de la synagogue défend son autorité autant que la loi. Si Jésus peut guérir le sabbat en invoquant la miséricorde, cela relativise tout le système d’interdits dont les autorités sont garantes. L’indignation du chef traduit cette menace ressentie : Jésus propose une autre voie d’accès à Dieu, une voie qui court-circuite les médiateurs officiels.

Mais Jésus ne rejette pas la Loi. Il l’accomplit en révélant son esprit profond. La Torah elle-même affirme : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lv 19, 18). Elle ordonne aussi : « Tu ne seras pas indifférent au sang de ton prochain » (Lv 19, 16). Comment concilier ces impératifs avec le refus d’alléger une souffrance le jour du sabbat ? Jésus montre que le commandement d’amour est la clé herméneutique de toute la Loi. Quand une interprétation de la Loi contredit l’amour, c’est l’interprétation qui est défaillante, non l’amour.

Cette priorité de la dignité humaine résonne puissamment aujourd’hui. Combien de fois des institutions religieuses ont-elles sacrifié des personnes sur l’autel de la doctrine ou de la discipline ? Combien d’exclusions, de condamnations, de silences complices face à des abus, au nom de la préservation de l’ordre établi ? Le récit de la femme courbée est un avertissement : quand la religion devient un instrument d’oppression plutôt que de libération, elle trahit sa mission. La vraie fidélité à Dieu passe par la reconnaissance de la dignité inaliénable de chaque personne, surtout des plus fragiles.

Reconnaître et libérer les « invisibles » aujourd’hui

Le geste de Jésus envers la femme courbée éclaire notre responsabilité collective envers ceux que la société rend invisibles. Cette femme était physiquement présente dans la synagogue, mais nul ne la voyait vraiment. Son corps plié la condamnait à une forme d’inexistence sociale. Combien de personnes aujourd’hui sont présentes parmi nous, mais demeurent invisibles ?

Les sans-abri dans nos rues en sont l’exemple le plus frappant. Des millions de gens passent chaque jour devant des personnes vivant dans la rue, mais détournent le regard. La précarité économique, la maladie mentale, l’addiction rendent ces personnes transparentes aux yeux du plus grand nombre. Elles deviennent un élément du décor urbain, une nuisance à ignorer ou à contourner. Pourtant, comme la femme de l’évangile, ce sont des « fils et filles d’Abraham », des êtres humains dotés d’une dignité intrinsèque.

Les personnes âgées dans nos sociétés subissent souvent une forme de courbure sociale. Reléguées en marge, isolées dans des établissements, privées de leur rôle social, elles deviennent invisibles. Leur sagesse n’est plus sollicitée, leur expérience n’est plus valorisée. Leur corps vieillissant, comme celui de la femme courbée, devient un obstacle à leur reconnaissance comme membres à part entière de la communauté. Jésus, en redressant cette femme, nous appelle à redresser les aînés, à les réintégrer au centre de nos préoccupations.

Les travailleurs précaires, les migrants, les personnes en situation de handicap, les victimes de violence domestique : autant de catégories que nos sociétés tendent à marginaliser, à rendre courbées, incapables de se tenir droites et de regarder l’horizon avec espérance. Le récit évangélique nous interpelle : les voyons-nous vraiment ? Ou passons-nous à côté d’eux, absorbés par nos propres préoccupations, nos propres observances ?

Reconnaître suppose un regard actif, une attention délibérée. Jésus « voit » la femme. Ce verbe implique une perception qui va au-delà du simple enregistrement rétinien. C’est un voir qui devient reconnaissance, qui confère existence et dignité. Nous sommes appelés à cultiver ce regard. Cela commence par des gestes simples : saluer la personne sans-abri par son nom, prendre le temps d’écouter un collègue en difficulté, visiter un voisin âgé, défendre les droits d’un travailleur exploité.

Libérer, ensuite, demande plus qu’un regard. Jésus n’a pas seulement vu la femme ; il l’a interpellée, lui a imposé les mains, l’a guérie. La libération exige une action concrète. Pour nous, cela peut signifier : militer pour des politiques publiques plus justes, s’engager dans des associations caritatives, dénoncer les structures d’oppression, offrir notre temps et nos compétences au service des plus vulnérables. Parfois, libérer implique de transgresser certaines convenances sociales, de déranger l’ordre établi, comme Jésus a dérangé le chef de la synagogue.

Applications : Miséricorde, discernement et engagement

Comment traduire concrètement l’enseignement de ce récit dans nos vies quotidiennes ? Plusieurs axes d’application se dessinent, touchant différentes sphères d’existence.

Dans la vie ecclésiale, le défi est de cultiver une communauté qui libère plutôt qu’elle n’opprime. Trop souvent, les paroisses reproduisent les schémas que Jésus critique : rigidité dans les pratiques, formalisme liturgique, jugement moral envers ceux qui ne correspondent pas aux normes. Imiter Jésus signifie créer des espaces où chacun, quelle que soit sa situation, peut se tenir debout. Cela passe par l’accueil inconditionnel, l’écoute sans jugement, l’accompagnement pastoral centré sur la personne plutôt que sur les règles.

Dans la vie professionnelle, l’épisode invite à questionner les systèmes qui courbent les individus. Des conditions de travail dégradantes, une pression constante pour la performance, un management déshumanisant : autant de formes modernes de la courbure. Les chrétiens engagés dans le monde du travail sont appelés à être des agents de changement, à promouvoir des pratiques respectueuses de la dignité humaine, à dénoncer les injustices même quand cela dérange, même quand cela contredit les impératifs de rentabilité immédiate.

Dans la vie familiale, le récit rappelle l’importance de voir vraiment les membres de sa famille. Un conjoint, un enfant, un parent peut souffrir en silence, courbé sous le poids de l’angoisse, de la dépression, de l’échec. Jésus nous apprend à développer ce regard attentif qui perçoit la souffrance cachée et ose l’interpeller. Il nous enseigne aussi que certains liens qui courbent doivent être brisés : relations toxiques, dépendances affectives, attentes écrasantes. Libérer un proche peut signifier l’aider à se redresser, à retrouver son autonomie et sa dignité.

Dans l’engagement social et politique, le passage de Luc fournit un critère de discernement : toute loi, toute institution, toute pratique doit être évaluée à l’aune de son effet sur les plus vulnérables. Une politique qui courbe davantage les pauvres, qui marginalise les étrangers, qui abandonne les malades, contredit l’évangile, quelle que soit sa justification économique ou sécuritaire. Les disciples de Jésus ont le devoir de prendre la parole, de défier les hypocrisies institutionnelles, de militer pour des réformes qui redressent les courbés de notre temps.

Tradition chrétienne

Le thème de la libération sabbatique trouve de nombreux échos dans l’ensemble des Écritures. Dans l’Ancien Testament, le Livre d’Ésaïe développe une critique prophétique d’un jeûne purement formel : « Le jeûne que je préfère, n’est-ce pas ceci : dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ploient sous le fardeau, et briser tous les jougs ? » (Es 58, 6). Ce texte préfigure l’action de Jésus : le vrai culte consiste à délivrer les opprimés, non à observer des rites vides.

Les Pères de l’Église ont médité ce passage avec profondeur. Saint Ambroise de Milan, au IVe siècle, commente : « Le sabbat a été institué pour l’homme, afin qu’il puisse se reposer de ses travaux serviles et se consacrer aux œuvres de Dieu. Or, quelle œuvre est plus divine que de relever celui qui est tombé, de délivrer celui qui est opprimé ? » Il voit dans la guérison de la femme courbée une leçon sur la nature véritable du repos sabbatique : non l’inaction, mais l’action conforme à la volonté divine.

Saint Jean Chrysostome, dans ses homélies, insiste sur la dimension sociale de l’épisode. Il y voit une condamnation de ceux qui se préoccupent davantage de l’orthodoxie rituelle que du bien-être concret du prochain. « Jésus nous enseigne que le sabbat est fait pour servir l’homme, non pour l’asservir », écrit-il. Cette lecture influencera toute la tradition chrétienne orientale, où la miséricorde (eleos) occupe une place centrale dans la spiritualité.

Dans la tradition catholique, le Concile Vatican II reprendra cette priorité de la personne humaine dans la Constitution pastorale Gaudium et Spes : « L’homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-même. » Cette affirmation fondamentale résonne avec l’appellation « fille d’Abraham » donnée par Jésus. La dignité de chaque personne ne dérive pas de son utilité sociale, de sa productivité, ou de sa conformité aux normes, mais de son statut d’image de Dieu.

Le Catéchisme de l’Église catholique, commentant le troisième commandement, précise que « le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat » (CEC 2173). Il ajoute que Jésus, par ses guérisons sabbatiques, révèle la signification profonde du jour du Seigneur : un jour de miséricorde et non de légalisme. Cette interprétation autorise les œuvres de charité et de nécessité le dimanche, jour chrétien du repos.

Plus récemment, le pape François a fait de la miséricorde un axe majeur de son pontificat. Dans la bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde, Misericordiae Vultus, il écrit : « Jésus affirme qu’à partir de maintenant, la règle de vie de ses disciples devra faire place à la miséricorde. » Le récit de la femme courbée illustre parfaitement cette règle : face au choix entre l’observance stricte et la compassion libératrice, Jésus choisit toujours la seconde.

Méditations du redressement

Pour intégrer cet évangile dans notre vie de prière, voici une démarche méditative en plusieurs étapes, adaptable à un temps de lectio divina personnelle ou communautaire.

Première étape : Se situer dans la scène. Imaginez-vous dans cette synagogue, le jour du sabbat. Jésus enseigne. Vous êtes peut-être assis parmi la foule, écoutant ses paroles. Voyez ensuite cette femme courbée entrer discrètement, habituée à passer inaperçue. Ressentez ce que peut être son quotidien : la douleur physique, l’exclusion sociale, l’impossibilité de lever les yeux.

Deuxième étape : Identifier nos propres courbures. Interrogez-vous intérieurement : qu’est-ce qui me courbe ? Quels fardeaux, quelles souffrances, quels liens m’empêchent de me tenir droit devant Dieu et devant les autres ? Cela peut être une culpabilité tenace, une blessure non guérie, une addiction, une peur paralysante. Nommez cette courbure en silence.

Troisième étape : Accueillir le regard de Jésus. Jésus vous voit, comme il a vu la femme. Il vous interpelle : « [Votre prénom], te voici délivré(e) de ton infirmité. » Laissez cette parole résonner en vous. Ressentez l’attention bienveillante du Christ, son désir profond de vous libérer. Il s’approche et impose les mains sur ce qui vous courbe.

Quatrième étape : Se redresser. Imaginez votre corps (et votre esprit) se redressant progressivement. Vous pouvez accompagner cela d’un geste physique : vous tenir debout, redresser les épaules, lever le visage. À mesure que vous vous redressez, prenez conscience de ce qui change : votre regard peut maintenant se porter vers l’horizon, vers les autres, vers le ciel. Vous n’êtes plus replié sur votre souffrance.

Cinquième étape : Rendre gloire. Comme la femme guérie, rendez gloire à Dieu. Exprimez votre gratitude pour la libération reçue ou désirée. Vous pouvez utiliser un psaume de louange (par exemple, le Psaume 146 : « Le Seigneur redresse les accablés ») ou simplement des mots spontanés de reconnaissance.

Sixième étape : S’engager à libérer les autres. Terminez en vous demandant : qui, autour de moi, est courbé ? Quel geste concret puis-je poser cette semaine pour contribuer au redressement d’autrui ? Formulez une résolution simple et réalisable, à l’image de l’imposition des mains de Jésus.

Tensions actuelles

Plusieurs questions difficiles émergent de ce récit lorsqu’on l’applique à nos contextes présents. Comment discerner quand transgresser une règle est justifié ? La réponse de Jésus n’est pas un blanc-seing pour l’anarchie morale. Il ne dit pas que toutes les règles sont mauvaises ou que tout est permis. Il établit un critère : quand l’observance d’une règle aggrave la souffrance ou empêche un bien manifeste, il faut revisiter cette règle. Le discernement demande sagesse, prière, et souvent conseil communautaire. Mais le critère ultime reste l’amour concret du prochain.

Certains objectent : si chacun décide selon sa conscience quand appliquer les règles, ne risque-t-on pas le relativisme ? Cette crainte n’est pas sans fondement. Mais Jésus ne prône pas le relativisme ; il affirme une hiérarchie claire des valeurs. Le commandement d’amour n’est pas relatif ; il est absolu. Ce qui peut être relativisé, ce sont les applications secondaires qui, dans certains contextes, contredisent ce commandement premier. La femme courbée révèle que certaines interprétations humaines de la loi divine peuvent devenir des obstacles au dessein de Dieu.

Dans le contexte actuel de sécularisation, ce récit a-t-il encore une pertinence ? Absolument. Le légalisme n’est pas l’apanage des religions. Les sociétés modernes ont leurs propres sabbats profanes : normes sociales rigides, codes de conduite professionnelle, diktat de l’apparence et de la performance. Le culte de la productivité courbe des millions de personnes sous le stress et l’épuisement. Les normes esthétiques tyranniques courbent des jeunes sous le poids de la honte corporelle. Le récit de Jésus appelle à identifier ces nouvelles formes de légalisme et à oser les défier au nom de la dignité humaine.

Enfin, comment concilier cette lecture libératrice avec le respect de l’autorité ecclésiale ? L’Église catholique valorise le Magistère et la discipline communautaire. Jésus lui-même ne rejette pas l’autorité légitime ; il en dénonce les abus. Le chef de la synagogue n’est pas condamné pour son rôle, mais pour son hypocrisie et sa dureté de cœur. De même aujourd’hui, respecter l’autorité ecclésiale n’implique pas un assentiment aveugle à toute pratique ou directive. Comme les prophètes de l’Ancien Testament, les fidèles peuvent et doivent, dans un esprit filial et constructif, interroger les pratiques qui courbent plutôt qu’elles ne libèrent. Le récit évangélique légitime une parole critique au service de la vérité et de la charité.

Prière

Seigneur Jésus Christ, toi qui as vu la femme courbée dans la synagogue, aide-nous à voir les invisibles de notre temps. Ouvre nos yeux à la souffrance cachée de ceux qui nous entourent. Donne-nous le courage de les interpeller, de leur tendre la main, de contribuer à leur libération. Que nos paroisses deviennent des lieux de redressement et non d’oppression, des communautés où chacun peut se tenir debout dans sa dignité de fils ou de fille d’Abraham.

Père tout-puissant, toi qui as établi le sabbat comme jour de repos et de libération, pardonne-nous les fois où nous avons transformé ta loi en fardeau insupportable. Pardonne-nous d’avoir sacrifié des personnes sur l’autel de nos principes rigides. Enseigne-nous à discerner l’esprit de ta Loi, à placer l’amour au cœur de toute observance. Libère-nous de nos propres légalismes, de nos jugements impitoyables, de nos exclusions injustes.

Esprit Saint, toi qui planais sur les eaux à l’origine de la Création, plane sur nos communautés. Insuffle-nous ta compassion, ton discernement, ta force pour défier les structures d’oppression. Transforme nos cœurs endurcis en cœurs de chair, capables de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Fais de nous des instruments de ta miséricorde dans un monde qui courbe tant de personnes.

Nous te prions pour tous ceux qui sont courbés aujourd’hui : les malades chroniques qui luttent dans la solitude, les personnes âgées abandonnées dans des institutions, les travailleurs exploités par des systèmes injustes, les migrants rejetés et humiliés, les victimes de violence domestique qui n’osent pas parler, les jeunes écrasés par les attentes sociales. Que ta main libératrice se pose sur chacun d’eux. Suscite des témoins qui, à ton image, oseront les relever.

Nous te prions aussi pour les responsables religieux et civils : qu’ils aient le courage de privilégier toujours la personne humaine sur les systèmes, la miséricorde sur le légalisme, la justice sur la préservation de leurs privilèges. Donne-leur la sagesse pour réformer les structures qui courbent, pour créer des institutions qui redressent, pour promulguer des lois qui libèrent.

Marie, Mère de Miséricorde, toi qui as gardé toutes ces choses dans ton cœur, garde en nous la mémoire de cette femme guérie. Que son histoire nous rappelle constamment notre vocation : être des agents de redressement dans un monde courbé. Par ton intercession, obtiens-nous la grâce de devenir des artisans de dignité et de liberté, à l’image de ton Fils Jésus.

Amen.

Vivre ce message engagement pratique

Ce récit évangélique ne demande pas seulement à être médité ; il appelle à l’action concrète. La guérison de la femme courbée se prolonge à travers nous lorsque nous devenons, à notre tour, des libérateurs. Jésus n’a pas aboli toute structure ni toute règle, mais il a établi un critère de discernement : ce qui courbe les personnes doit être redressé. Ce qui aliène doit être brisé. Ce qui opprime doit être dénoncé.

Concrètement, cela commence par l’attention. Chaque jour, exerçons notre regard à percevoir qui, autour de nous, est courbé. Le collègue silencieux au bureau, le voisin que l’on ne voit plus, l’ami qui décline systématiquement les invitations : autant de signaux possibles d’une souffrance cachée. Approchons-nous, non pour juger ou donner des leçons, mais pour écouter et offrir notre présence.

Ensuite, osons interpeller. Jésus ne s’est pas contenté de voir la femme ; il lui a parlé. Parfois, rompre le silence autour d’une souffrance constitue le premier pas vers la guérison. « Je remarque que tu sembles aller difficilement. Souhaites-tu en parler ? » Une telle phrase, dite avec douceur et respect, peut libérer une parole retenue depuis longtemps.

Enfin, imposons les mains, symboliquement. Cela signifie agir concrètement pour soulager, aider, soutenir. Offrir du temps, de l’argent, des compétences. Militer pour des réformes. Dénoncer publiquement les injustices. S’engager dans des associations. Voter en conscience pour des politiques respectueuses de la dignité humaine. Chaque geste compte, chaque action participe au grand mouvement de redressement inauguré par le Christ.

Feuille de route spirituelle et pratique

- Cultiver le regard attentif : Identifier chaque semaine une personne invisible ou courbée dans mon entourage et lui consacrer un temps d’écoute authentique.

- Examiner mes propres légalismes : Repérer les domaines où j’impose des règles rigides à moi-même ou aux autres, et les revisiter à la lumière de la miséricorde.

- Pratiquer le sabbat libérateur : Faire du dimanche (ou d’un jour hebdomadaire) un temps de repos qui libère, incluant une œuvre de charité ou un geste de solidarité envers un proche dans le besoin.

- Dénoncer les hypocrisies institutionnelles : Dans ma paroisse, mon milieu professionnel, ou ma communauté, oser questionner respectueusement les pratiques qui oppriment les plus vulnérables.

- S’engager durablement : Rejoindre une association ou un mouvement qui œuvre au redressement des courbés de notre temps (aide aux sans-abri, défense des migrants, accompagnement des malades, lutte contre les inégalités).

- Célébrer les libérations : Comme la femme guérie rendait gloire à Dieu, prendre le temps de célébrer et de rendre grâce pour chaque victoire, petite ou grande, sur les forces qui courbent.

- Transmettre le récit : Partager cette page d’évangile avec d’autres, en famille, en groupe de prière, ou dans des contextes laïques, comme source d’inspiration pour une société plus juste.

Références

- Nouveau Testament, Évangile selon saint Luc, chapitre 13, versets 10-17 : texte source de l’épisode de la femme courbée guérie le sabbat.

- Livre d’Ésaïe, chapitre 58, versets 6-7 : critique prophétique du culte formel et appel à libérer les opprimés, préfigurant l’action de Jésus.

- Saint Ambroise de Milan, Commentaire sur l’Évangile de Luc : interprétation patristique soulignant la primauté de la miséricorde sur l’observance rituelle.

- Concile Vatican II, Gaudium et Spes (Constitution pastorale sur l’Église dans le monde), §24 : affirmation de la dignité intrinsèque de la personne humaine.

- Catéchisme de l’Église catholique, §2168-2173 : enseignement sur le troisième commandement et la signification du jour du Seigneur comme jour de libération.

- Pape François, Misericordiae Vultus (Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde) : réflexion contemporaine sur la miséricorde comme règle de vie chrétienne.

- John P. Meier, Un certain juif Jésus – Les données de l’histoire, tome III : analyse historico-critique des miracles de Jésus et de leur signification dans le contexte juif du premier siècle.

- Joel B. Green, The Gospel of Luke (New International Commentary on the New Testament) : commentaire exégétique approfondi situant le récit dans la théologie lucanienne.

Que cette méditation sur la femme courbée inspire en vous le désir de vous redresser et de redresser les autres. La libération opérée par Jésus ce jour de sabbat continue aujourd’hui, à travers chaque geste de compassion, chaque parole de vérité, chaque combat pour la justice. À votre tour, voyez, interpellez, imposez les mains.