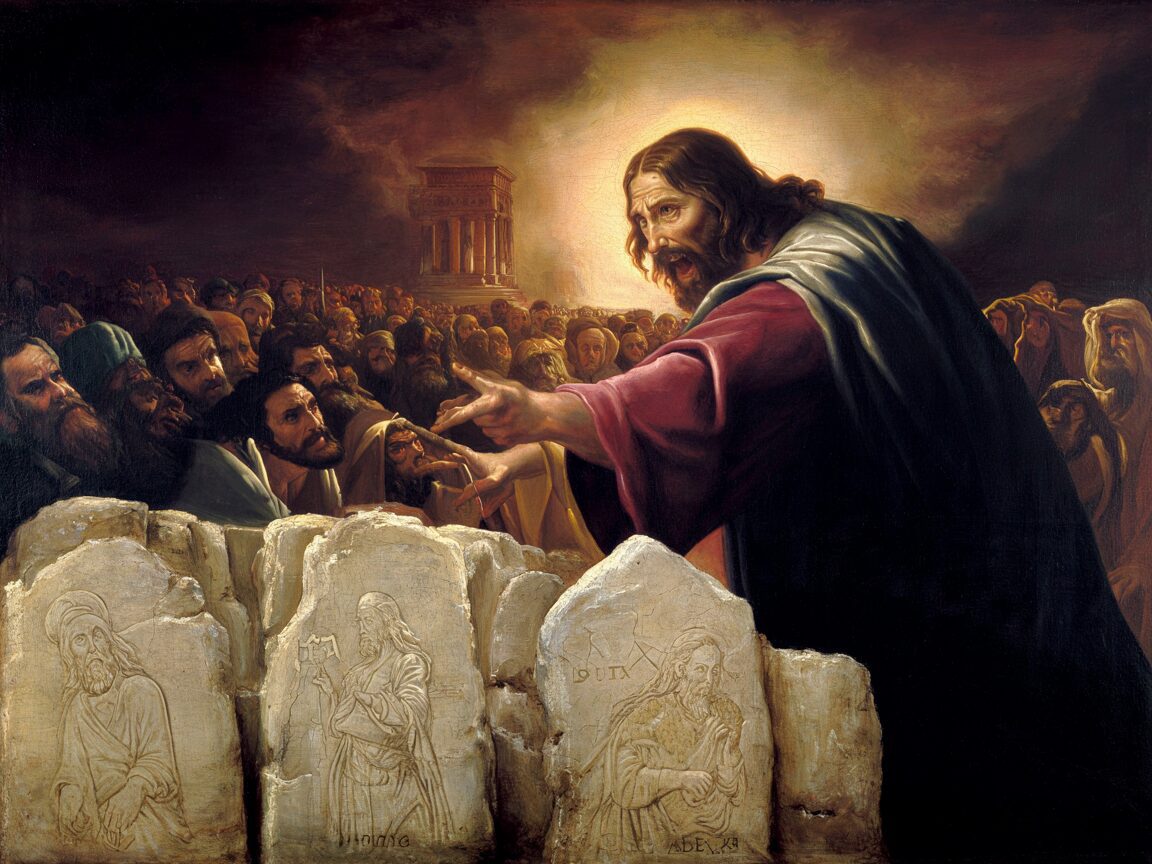

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là, Jésus disait :

« Quel malheur pour vous,

parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes,

alors que vos pères les ont tués.

Ainsi vous témoignez

que vous approuvez les actes de vos pères,

puisque eux-mêmes ont tué les prophètes,

et vous, vous bâtissez leurs tombeaux.

C’est pourquoi la Sagesse de Dieu elle-même a dit :

Je leur enverrai des prophètes et des apôtres ;

parmi eux, ils en tueront et en persécuteront.

Ainsi cette génération devra rendre compte

du sang de tous les prophètes

qui a été versé depuis la fondation du monde,

depuis le sang d’Abel jusqu’au sang de Zacharie,

qui a péri entre l’autel et le sanctuaire.

Oui, je vous le déclare :

on en demandera compte à cette génération.

Quel malheur pour vous, docteurs de la Loi,

parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance ;

vous-mêmes n’êtes pas entrés,

et ceux qui voulaient entrer,

vous les en avez empêchés. »

Quand Jésus fut sorti de la maison,

les scribes et les pharisiens

commencèrent à s’acharner contre lui

et à le harceler de questions ;

ils lui tendaient des pièges pour traquer

la moindre de ses paroles.

– Acclamons la Parole de Dieu.

Accueillir la prophétie blessée, entrer par la clé de vie

Luc 11, 47‑54 et Jean 14, 6 pour transformer nos mémoires, nos institutions et nos choix quotidiens vers une fidélité vivante

À qui profite la mémoire des prophètes si elle n’ouvre pas la porte de la connaissance vivante ? En dénonçant des tombeaux magnifiquement bâtis mais des cœurs fermés, Jésus relie la responsabilité historique à l’accès à la vérité. Cet article s’adresse à celles et ceux qui veulent conjuguer foi, discernement et action—catéchistes, responsables d’œuvres, chercheurs, familles—pour passer d’une vénération du passé à une imitation courageuse aujourd’hui. Fil rouge : accueillir le Christ « Chemin, Vérité et Vie » comme la clé qui transforme nos mémoires blessées en promesses de vie partagée.

- Le contexte biblique : de « Abel à Zacharie », la chaîne de la responsabilité.

- L’idée centrale : la clé de la connaissance est une personne et un passage.

- Trois axes : mémoire juste, herméneutique humble, imitation prophétique.

- Applications par sphères de vie et piste de prière à mettre en œuvre.

- Échos de la Tradition, défis contemporains et feuille pratique réutilisable.

Contexte

Dans l’Évangile selon Luc, Jésus s’adresse à des spécialistes de la Loi et à des Pharisiens qui, tout en honorant les prophètes par des tombeaux, se tiennent à distance de leur parole vivante. La scène s’inscrit dans une série de « malheurs » qui dévoilent un décalage : le vernis de la piété recouvre la peur d’être dérangé. Jésus ose nommer l’angle mort : « vous avez enlevé la clé de la connaissance » et vous empêchez d’entrer ceux qui voulaient entrer. Le propos est à la fois historique, symbolique et spirituel.

Historique, car Jésus relie « le sang d’Abel »—premier innocent tué dans la Genèse—à « celui de Zacharie », symbole de la lignée prophétique malmenée. Cette formule embrasse l’ensemble de l’Écriture (de la première à la dernière victime évoquée), comme pour dire : c’est l’histoire entière des relations de Dieu et de son peuple qui se joue dans notre manière d’accueillir la vérité.

Symbolique, car bâtir des tombeaux peut signifier sacraliser le passé pour neutraliser son tranchant. On rend hommage, mais on évite l’appel concret à la conversion. On canalise la mémoire dans la pierre, au lieu d’ouvrir la porte du cœur.

Spirituel, enfin, car Jésus, dans l’Alléluia du jour, se présente comme « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6). La clé de la connaissance n’est pas d’abord une technique d’étude ni une grille d’interprétation : elle est une personne, un passage à franchir avec lui. La connaissance authentique n’est pas cumulative mais pascale : elle s’ouvre par une Pâque, un consentement à sortir de nos sécurités.

La parole qui tranche

« Vous avez enlevé la clé de la connaissance ; vous-mêmes n’êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. »

La tension se resserre : les interlocuteurs de Jésus passent à l’offensive, guettant la faille pour « traquer la moindre de ses paroles ». Le refus de la vérité n’est pas neutre : il devient tactique, s’oppose à la simplicité du vrai. Cela éclaire nos contextes actuels : institutions, réseaux, familles où la mémoire religieuse est honorée, mais où le passage vers une pratique transformante reste bloqué.

Analyse

Idée directrice : la « clé de la connaissance » est une relation vivante au Christ qui donne accès à la vérité en nous faisant passer de la mémoire close à la mémoire ouverte. L’échec décrit par Jésus tient moins à un manque de savoir qu’à un refus de passage. La connaissance biblique est expérience, participation, obéissance aimante. Elle exige de recevoir la Parole comme événement qui me décentre et me convertit.

Preuves et ressorts :

- Le geste ambigu des tombeaux : signe d’honneur, mais aussi stratégie de maîtrise. On admire les prophètes morts, parce qu’ils ne contestent plus nos agendas. Jésus dévoile la complicité discrète entre culte du passé et confort présent.

- La formule « de Abel à Zacharie » : elle situe la responsabilité dans une histoire solidaire. La génération de Jésus ne « paie » pas pour les autres au sens punitif ; elle répond devant Dieu de la manière dont elle se situe face à la même vérité rejetée autrefois. Refuser aujourd’hui ce que d’autres ont refusé hier, c’est s’inscrire dans la même logique.

- L’articulation avec Jn 14, 6 : si Jésus est « Chemin », la connaissance est marche ; s’il est « Vérité », la connaissance est communion ; s’il est « Vie », la connaissance est fécondité. D’où la critique : enlever la clé, c’est figer la marche, isoler la vérité en concept, stériliser la vie.

A l’opposé d’une religiosité mémorielle qui immobilise l’appel prophétique, l’Évangile propose une mémoire pascale qui se laisse traverser par le Christ. La clé n’est pas brandie pour exclure, mais offerte pour entrer. Elle ouvre la porte d’un « savoir » qui se vérifie par la justice rendue aux vivants, aujourd’hui.

Déployons maintenant trois axes pour passer de la vénération des prophètes à leur imitation, en ouvrant les portes de la connaissance vivante.

Purifier la mémoire : de la chaîne du sang à la chaîne de vie

La formule « du sang d’Abel au sang de Zacharie » condense un diagnostic : une chaîne de violences traverse les générations. Jésus n’invente pas le conflit ; il le révèle pour le transfigurer. Purifier la mémoire ne signifie pas effacer le passé, mais reconnaître les mécanismes par lesquels nous neutralisons l’appel de Dieu. On pense au « nous » ecclésial et social : combien de gestes commémoratifs soignés, pourtant déconnectés de conversions structurelles ?

La responsabilité évangélique est à la fois personnelle et solidaire. Personnelle, car je réponds de ma manière d’accueillir la vérité. Solidaire, car mes refus s’inscrivent dans des dynamiques collectives. L’Évangile libère du fatalisme : nous ne sommes pas condamnés à répéter. Mais il refuse l’amnésie : ce qui n’est pas assumé se répète, autrement.

Purifier la mémoire demande trois mouvements :

- Nommer les blessures sans fascination morbide. La mémoire chrétienne ne s’arrête pas au sang ; elle traverse la Croix jusqu’à la Résurrection. C’est la logique pascale : reconnaître le mal sans le laisser définir l’horizon.

- Identifier nos « tombeaux » préférés : traditions figées, habitudes qui protègent nos intérêts, slogans pieux. La question décisive : ce que nous célébrons nous rend‑il plus disponibles à la justice et à la miséricorde ?

- S’ouvrir à la consolation active de l’Esprit. Purifier n’est pas seulement détruire des idoles ; c’est recevoir un cœur nouveau. La consolation ne nous retire pas du monde ; elle nous y ajuste.

Mémoire pascale

Commémorer en vérité : ni oubli, ni fixation. Laisser l’Esprit relier le passé blessé à un avenir de justice concrète.

La « chaîne de vie » apparaît lorsque la mémoire purifiée devient source d’initiatives : réparation, hospitality, éducation, réforme. Ainsi, la mémoire des prophètes s’actualise non par des mausolées, mais par des actes qui rendent crédible la Parole aujourd’hui. La responsabilité n’est pas un poids, c’est une grâce reçue pour d’autres.

Pour que cette mémoire purifiée ne se referme pas, il faut une clé herméneutique humble, au service de l’entrée de tous.

Retrouver la clé de la connaissance : humilité herméneutique et hospitalité spirituelle

« Vous avez enlevé la clé de la connaissance » : l’accusation vise un pouvoir d’interprétation transformé en contrôle. Quand la clé devient verrou, on protège l’institution au détriment de la vérité. Retrouver la clé, c’est renverser la logique : l’autorité sert l’accès. Cette clé n’est pas un secret réservé, mais un chemin rendu praticable.

Trois traits d’une herméneutique humble :

- Christocentrique : la clé est une personne. Lire, enseigner, décider « en lui » déplace les intérêts particuliers. La question n’est pas « qui a raison ? », mais « qui ressemble au Christ ? ».

- Ecclésiale et dialogale : personne n’entre seul. La connaissance grandit par le témoignage des saints, la voix des pauvres, l’intelligence des fidèles, le magistère et la recherche. L’humilité ouvre l’écoute.

- Orientée vers la pratique : une interprétation qui n’ouvre pas un chemin concret n’est pas encore chrétienne. La clé authentique déverrouille un acte : réconciliation, partage, réforme.

L’hospitalité spirituelle est le pendant de l’humilité herméneutique. Elle consiste à faciliter l’entrée de ceux qui « voulaient entrer ». Dans nos communautés, cela implique des chemins pédagogiques clairs, des rites compréhensibles, une parole simple sans simplisme, des dispositifs où la question peut s’exprimer sans peur. L’obstacle majeur n’est pas l’exigence de l’Évangile, mais la complexité inutile des médiations qui se servent elles-mêmes.

La clé comme service

Toute autorité en Église s’éprouve à ceci : rend‑elle l’Évangile plus accessible aux petits, sans l’édulcorer ?

Retrouver la clé suppose une conversion du langage et des structures. Cela ne dilue pas la vérité ; cela la rend plus lumineuse. Car la vérité chrétienne n’est pas un objet fragile à défendre, c’est une vie qui se donne.

La mémoire purifiée et l’interprétation humble convergent dans une attitude : passer de la vénération à l’imitation des prophètes.

De la vénération à l’imitation : suivre les prophètes vivants

Bâtir des tombeaux peut masquer un choix de fond : préférer les figures figées aux appelants vivants. Les prophètes, aujourd’hui, ne sont pas d’abord des personnages extraordinaires ; ce sont souvent les « petits » par lesquels Dieu nous visite : pauvres, migrants, malades, éducateurs tenaces, mères courage, artisans de paix discrets. Les écouter suppose d’accepter d’être déplacés.

Imiter les prophètes, c’est apprendre trois gestes :

- Discerner : reconnaître la voix de Dieu dans des voix faibles. Cela exige prière, écoute communautaire, et consentement à des déplacements concrets (temps, finances, réputation).

- Prendre des risques mesurés : les prophètes ont été persécutés parce qu’ils touchaient aux intérêts. L’imitation chrétienne n’est pas témérité aveugle, mais courage prudent, appuyé sur la charité.

- Agir avec durée : le prophétisme ne s’épuise pas en coups d’éclat. Il s’incarne en institutions justes, en alliances, en routines de bonté.

Indice d’authenticité

Un hommage qui n’engendre aucun acte coûteux est probablement un tombeau de plus, non une imitation.

Ainsi la parole de Jésus se renverse en promesse : si vous entrez, d’autres entreront avec vous. La connaissance devient contagieuse, non par prosélytisme agressif, mais par la beauté d’une vie ajustée.

Implications dans les sphères de vie

- Vie personnelle : Pratiquer un examen quotidien où je demande : quelles « tombes » j’honore sans me laisser convertir ? Poser un acte de justice concret chaque semaine.

- Vie familiale : Raconter l’histoire familiale en vérité, sans héroïsation ni dénigrement. Instituer un rituel de pardon mensuel avec des gestes simples et répétés.

- Travail et responsabilités : Vérifier si nos procédures servent l’accès au bien commun ou protègent uniquement l’organisation. Simplifier un processus par trimestre pour libérer du temps au service.

- Vie ecclésiale : Réécrire, avec des laïcs et des jeunes, un « chemin d’entrée » clair : accueil, vocabulaire, signes compréhensibles, itinéraires de croissance, contribution solidaire.

- Citoyenneté : Transformer les commémorations en projets : bourses, mentorat, ateliers. Faire mémoire en agissant avec des partenaires différents.

- Formation et catéchèse : Articuler chaque contenu à une pratique (prière, service, amitié sociale). Un savoir sans passage n’est pas encore connaissance chrétienne.

- Culture numérique : Détecter les « tombeaux » en ligne (nostalgies stériles, indignations performatives). Préférer des communautés de pratique et de soin réel.

Résonances

La Tradition a profondément médité ces paroles.

Origène souligne que la connaissance authentique est un dévoilement du Logos dans le cœur, non une accumulation d’informations ; la clé est intérieure, donnée par l’Esprit, et ouvre à l’intelligence des Écritures dans la mesure où l’on convertit sa vie.

Augustin insiste : on ne comprend l’Écriture qu’en la pratiquant. Pour lui, l’autorité servante est juge à la charité : si une interprétation n’édifie pas l’amour de Dieu et du prochain, elle a manqué sa cible.

Jean Chrysostome met en garde contre les honneurs rendus aux prophètes pour se disculper. Il pointe l’hypocrisie subtile des « tombeaux » : honorer les saints tout en persécutant leurs héritiers vivants.

Dans la perspective catholique, Dei Verbum (Vatican II) rappelle l’unité entre Écriture, Tradition et Magistère, non comme trois pouvoirs rivaux, mais comme un unique service de la Parole vivante. La « clé » y est le Christ, connu dans l’Esprit, reçu dans l’Église.

La tradition juive, pour sa part, connaît la formule « de Abel à Zacharie » comme un embrassement canonique de la violence subie par les justes. Elle nous invite à l’humilité : l’autojustification religieuse est un danger constant.

Le Catéchisme de l’Église catholique évoque la responsabilité historique des structures de péché et la nécessité d’une conversion des cœurs et des institutions. Là encore, la clé de la connaissance se vérifie par la justice et la miséricorde.

En arrière-fond, la théologie de la mémoire (anamnesis) montre que la liturgie ne répète pas, elle actualise. Ainsi, faire mémoire des prophètes, c’est recevoir aujourd’hui la grâce de leur courage.

Méditation

- Respirer et nommer : « Seigneur Jésus, tu es la clé qui ouvre mon cœur. » Respirer lentement, trois fois, pour habiter cette vérité.

- Faire mémoire en vérité : rappeler un événement passé où j’ai honoré sans imiter. Demander pardon, sans me condamner.

- Écouter la parole : relire calmement Luc 11, 47‑54 et murmurer : « Fais‑moi entrer. » Laisser un mot résonner (clé, entrer, prophète, sang, vie).

- Identifier un acte : choisir un geste précis d’ouverture (visite, simplification, partage, appel, réconciliation) à poser dans les 48 heures.

- Intercéder : nommer une personne « prophète » pour moi aujourd’hui (pauvre, collègue franc, enfant, aîné). Prier pour lui/elle et par lui/elle.

- Offrir et recevoir : demander la grâce d’être une porte ouverte et de trouver des portes ouvertes. Noter un signe reçu.

- Rendre grâce : conclure par un « merci » concret : merci pour une lumière, une résistance débusquée, un désir d’entrer.

Défis contemporains

La « responsabilité de génération » n’est‑elle pas injuste ? Réponse : l’Évangile parle de responsabilité solidaire, pas de culpabilité automatique. Nous ne sommes pas jugés pour des actes passés d’autrui, mais sur notre manière de nous situer aujourd’hui face à la même vérité.

Ne risque‑t‑on pas de relativiser la doctrine en privilégiant l’« entrée » de tous ? La clé de la connaissance n’ôte pas les exigences ; elle en montre la porte. Rendre l’Évangile accessible n’est pas l’affadir, mais l’incarner. L’accueil pastoral et la clarté doctrinale ne s’opposent pas ; ils se confirment.

Comment distinguer un prophète authentique d’un agitateur ? Trois critères convergents : conformité au Christ, fruits de charité et de justice, patience éprouvée. Le prophète n’exploite pas les blessures, il les porte et les guérit.

Que faire quand l’institution semble « verrouiller » ? La fidélité chrétienne n’est ni servile ni séditieuse ; elle est parrèsia, franchise filiale. On peut contester dans l’Esprit : prier, dialoguer, documenter, proposer, créer des espaces concrets qui rendent l’Évangile plus accessible, sans se couper du corps.

Et si moi‑même je suis gardien de porte ? Bonne nouvelle : l’autorité est un sacrement de l’accès. La conversion se mesure à la joie de voir d’autres entrer, progresser, dépasser même notre propre mesure.

Prière

Seigneur Jésus, Clé de la connaissance, Chemin de nos pas,

Toi qui ouvres sans jamais refermer,

apprends‑nous à entrer avec les petits, les blessés, les hésitants.

R/ Ouvre nos cœurs, ouvre nos portes.

Père de miséricorde,

Tu te souviens du sang des justes

et tu fais de leur mémoire une promesse.

Purifie la mémoire de ton peuple,

éloigne de nous le culte des tombeaux,

donne‑nous la joie d’imiter les prophètes.

R/ Ouvre nos cœurs, ouvre nos portes.

Esprit Saint, Souffle de vérité,

pose sur nous la clé douce et forte du Christ.

Délie nos langues, simplifie nos chemins,

rends‑nous serviteurs de l’accès,

compagnons de route pour ceux qui voulaient entrer.

R/ Ouvre nos cœurs, ouvre nos portes.

Trinité bienheureuse,

fais de nos maisons des seuils hospitaliers,

de nos assemblées des lieux de passage,

de nos œuvres des écoles de charité.

Que la vérité soit lumière, non fardeau ;

que la vie surabonde, plus forte que le sang versé.

R/ Ouvre nos cœurs, ouvre nos portes.

Nous te confions les prophètes de notre temps,

ceux qui parlent bas et ceux qui crient,

ceux qui pleurent et ceux qui espèrent.

Garde‑les dans la paix,

et fais de nous des témoins fidèles,

jusqu’au jour où nous entrerons ensemble

dans la joie de ton Royaume. Amen.

Conclusion

La parole de Jésus déverrouille un passage : de la mémoire qui immobilise à la connaissance qui met en marche. La clé n’est pas un objet à garder, mais un service à rendre. Pour chacune et chacun, un premier pas est possible aujourd’hui : simplifier, traduire, rendre accessible, réparer, écouter, agir. Là se vérifie que la vérité chrétienne n’est pas un débat sans fin, mais une vie reçue et partagée.

Que notre génération soit reconnue, non pour la beauté de ses tombeaux, mais pour la clarté de ses portes. Entrons, et faisons entrer. C’est ainsi que le Christ—Chemin, Vérité et Vie—devient la clé de nos histoires, et que le sang des justes irrigue nos décisions au lieu de les hanter. La promesse est à portée de main : une Église humble et audacieuse, une société plus juste, des cœurs agrandis. À nous de la tourner, cette clé.

Pratique

- Choisir une mémoire à purifier et poser un acte concret de réparation ou de service dans les 7 jours.

- Simplifier un texte, un rite, un processus pour le rendre accessible sans le dénaturer, puis tester avec des « petits ».

- Identifier une voix prophétique proche et l’écouter activement ; offrir un soutien concret et discret.

- Instaurer un « rituel d’entrée » clair dans votre équipe : accueil, langage simple, parcours, feedback régulier.

- Relire Luc 11, 47‑54 chaque semaine pendant un mois et noter un passage à franchir.

- Mesurer un fruit : une personne est‑elle entrée plus loin grâce à vous ? Ajuster en conséquence.

- Célébrer une commémoration avec un projet solidaire mesurable, porté par des partenaires variés.

Références

- Évangile selon saint Luc, 11, 47‑54.

- Évangile selon saint Jean, 14, 6.

- Origène, Homélies sur l’Écriture (sélection sur la connaissance spirituelle).

- Augustin, De doctrina christiana.

- Jean Chrysostome, Homélies sur les évangiles.

- Concile Vatican II, Dei Verbum.

- Catéchisme de l’Église catholique (sections sur l’Écriture, la charité, la responsabilité).

- Ressources de liturgie et de pastorale sur l’anamnèse et la mémoire chrétienne.