Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer

Brüder,

für die, die in Christus Jesus sind,

es gibt keine Verurteilung mehr.

Denn das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus lebendig macht

hat dich vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit.

Denn als Gott seinen eigenen Sohn sandte

in einem fleischlichen Zustand, der dem der Sünder ähnelt

die Sünde zu überwinden,

er tat, was das Gesetz des Moses

aufgrund menschlicher Schwäche nicht tun konnte:

Er verurteilte die Sünde im fleischlichen Menschen.

Er wollte, dass die Forderung des Gesetzes in uns erfüllt wird,

deren Verhalten nicht dem Fleisch, sondern dem Geist entspricht.

Für diejenigen, die sich dem Fleisch anpassen

neigen zum Fleischlichen;

diejenigen, die sich dem Geist anpassen

tendieren Sie zum Spirituellen;

und das Fleisch neigt zum Tod,

aber der Geist strebt nach Leben und Frieden.

Denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott,

sie unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes,

sie kann es nicht einmal tun.

Diejenigen, die unter dem Einfluss des Fleisches stehen

kann Gott nicht gefallen.

Aber du stehst nicht unter dem Einfluss des Fleisches,

aber unter der des Geistes,

denn der Geist Gottes wohnt in dir.

Wer den Geist Christi nicht hat, gehört nicht zu ihm.

Aber wenn Christus in dir ist,

der Körper bleibt zwar durch den Tod aufgrund der Sünde gezeichnet,

aber der Geist gibt dir Leben, weil du gerecht gemacht wurdest.

Und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat,

lebt in dir,

derjenige, der Jesus Christus von den Toten auferweckte

wird auch euren sterblichen Körpern Leben geben

durch seinen Geist, der in dir wohnt.

– Wort des Herrn.

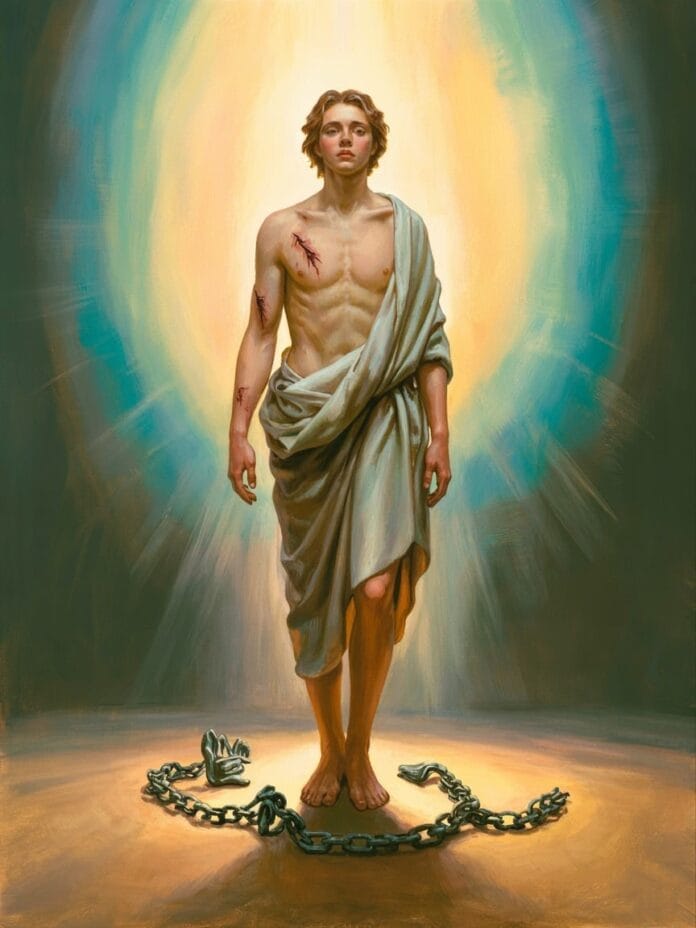

Die Kraft des Geistes: Die Auferstehung im Herzen des Alltagslebens erleben

Entdecken Sie, wie der Heilige Geist Ihr Leben radikal verändert, indem er die Ketten der Sünde und des Todes zerbricht

In dieser erhellenden Passage aus dem Römerbrief offenbart Paulus eine erschütternde Wahrheit: Derselbe Geist, der Jesus auferweckt hat, wohnt in dir. Diese Verheißung betrifft keine ferne Zukunft, sondern verändert deine Gegenwart radikal. Allen, die ihre christliche Identität verstehen und ihre Berufung voll leben wollen, bietet dieser Text den Schlüssel zur wahren Befreiung. Der Apostel enthüllt die spirituelle Dynamik, die uns den Übergang von einem Leben voller Verdammnis zu einem Leben voller Kraft der Auferstehung ermöglicht.

Wir untersuchen zunächst den historischen und theologischen Kontext dieses wichtigen Briefes und analysieren dann die zentrale Spannung zwischen Fleisch und Geist. Anschließend werden wir drei wesentliche Aspekte erläutern: Befreiung von der Verdammnis, göttliche Innewohnen und das Versprechen der leiblichen Auferstehung. Abschließend zeigen wir konkrete Wege auf, wie Sie diese spirituelle Realität im Alltag umsetzen können.

Kontext

Der Römerbrief, den Paulus um 57/58 n. Chr. verfasste, stellt die systematischste Darstellung der paulinischen Theologie dar. Der Apostel schreibt an eine Gemeinschaft, die er nicht selbst gegründet hatte. Sie lag im Herzen des Römischen Reiches und bestand aus Christen jüdischer und heidnischer Herkunft. Dieser Brief soll auf seinen zukünftigen Besuch vorbereiten und gleichzeitig die Grundlagen des christlichen Glaubens angesichts der Spannungen zwischen Juden und Heiden verdeutlichen.

Kapitel 8 markiert einen theologischen Höhepunkt nach den Ausführungen zur Rechtfertigung durch Glauben, zur universellen Sünde und zum inneren Kampf des Gläubigen, die in Kapitel 7 beschrieben wurden. Paulus bewegt sich hier von der Analyse des gefallenen Menschen zur triumphalen Verkündigung des Lebens im Geist. Dieser Abschnitt beantwortet eine grundlegende Frage: Wie können wir diese Rechtfertigung, die wir durch den Glauben an Christus erlangen, konkret leben?

In der katholischen Liturgie findet dieser Text am fünften Fastensonntag oder bei Feiern zum Heiligen Geist großen Anklang. Er ist eine der am häufigsten zitierten Passagen zum Verständnis der christlichen Pneumatologie und der Transformation, die der Geist im Leben der Getauften bewirkt.

Der Text selbst ist in drei Sätze gegliedert. Erster Satz: Die Verkündigung der Nichtverurteilung und der Befreiung durch den Geist. Zweiter Satz: Die Beschreibung des radikalen Gegensatzes zwischen Fleisch und Geist, zwischen zwei unvereinbaren Lebenslogiken. Dritter Satz: Die Bekräftigung der Innewohnen des Geistes und das Versprechen einer zukünftigen leiblichen Auferstehung.

Paulus verwendet eine präzise und kontrastierende Sprache. Einerseits bezieht sich „Fleisch“ nicht auf den physischen Körper, sondern auf die menschliche Existenz, die von der Sünde geprägt, in sich selbst zurückgezogen und unfähig ist, sich Gott zu unterwerfen. Andererseits stellt „Geist“ die aktive Gegenwart Gottes dar, der den Gläubigen von innen heraus verwandelt und ihm das göttliche Leben selbst vermittelt.

Der Satz „Es gibt keine Verdammnis mehr“ eröffnet das Kapitel mit außergewöhnlicher befreiender Kraft. Nachdem Paulus den Zustand des Menschen unter Sünde und Gesetz beschrieben hat, verkündet er einen völligen Bruch. Das „Gesetz des Geistes“ ersetzt das machtlose mosaische Gesetz. Diese radikale Neuerung ergibt sich aus der Sendung des Sohnes „im Fleisch der Sünder“, einer Vorwegnahme der Theologie der Menschwerdung.

Der zentrale Punkt ist klar: „Nach dem Geist“ statt „nach dem Fleisch“ zu leben. Diese Alternative betrifft nicht zwei Kategorien von Menschen, sondern zwei gegensätzliche existentielle Dynamiken. Das Fleisch führt zum Tod, der Geist zu Leben und Frieden. Paulus schlägt keinen metaphysischen Dualismus vor, sondern beschreibt eine moralische und spirituelle Spannung im Herzen der christlichen Existenz.

Analyse

Die zentrale Idee dieser Passage liegt in der revolutionären Behauptung, dass der Geist Gottes nun in den Gläubigen wohnt und eine radikale ontologische Transformation bewirkt. Dieses Innewohnen ist nicht metaphorisch, sondern real, konkret und wirksam. Es bildet die Grundlage christlicher Identität und die Quelle allen authentischen spirituellen Lebens.

Paulus stellt eine kühne theologische Gleichung auf: „Der Geist Gottes“, „der Geist Christi“ und „Christus in euch“ bezeichnen dieselbe Wirklichkeit. Diese Gleichsetzung offenbart die Tiefe des trinitarischen Mysteriums, das die ersten Christen erlebten. Der Geist ist keine unpersönliche Kraft, sondern die Gegenwart des Auferstandenen, der in seinen Jüngern wirkt.

Das zentrale Paradoxon liegt in der Koexistenz zweier scheinbar widersprüchlicher Realitäten: „Der Leib bleibt wegen der Sünde vom Tod gezeichnet, aber der Geist gibt dir Leben.“ Diese Spannung zwischen dem „schon“ und dem „Noch nicht“ kennzeichnet die gesamte paulinische Theologie. Die Gläubigen leben bereits das Leben der Auferstehung, während sie auf die endgültige Verwandlung ihres sterblichen Körpers warten.

Diese spirituelle Dynamik basiert auf einer Logik der Ersetzung: Das „Gesetz des Geistes“ befreit vom „Gesetz der Sünde und des Todes“. Beachten Sie die Formulierung: Es ist nicht menschliche Anstrengung, die diese Befreiung bewirkt, sondern ein neues, höheres Gesetz, eine göttliche Lebenskraft, die die Ketten des gefallenen menschlichen Daseins sprengt.

Das paulinische Argument basiert auf dem Versagen des mosaischen Gesetzes. Nicht, dass es an sich schlecht wäre, sondern dass es „aufgrund menschlicher Schwäche“ machtlos sei. Das Fleisch, das heißt der sich selbst überlassene Mensch, kann die göttlichen Anforderungen nicht erfüllen. Erst die Sendung des Sohnes in menschlicher Gestalt und die Gabe des Geistes ermöglichen diese Verwandlung.

Die existenzielle Tragweite dieser Wahrheit stellt das Selbstverständnis des Christen auf den Kopf. Er wird nicht mehr durch seine Fehler, seine Schwächen und seine Sterblichkeit definiert, sondern durch den Geist, der in ihm wohnt. Seine tiefste Identität liegt nicht in dem, was er tut, sondern in dem Einen, der in ihm lebt. Diese Offenbarung befreit ihn von der ängstlichen Suche nach Vollkommenheit aus eigener Kraft.

Theologisch entwickelt Paulus hier die Grundlagen einer übernatürlichen Anthropologie. Der Mensch ist nicht einfach ein natürliches Geschöpf, sondern ein Wesen, das zur Vergöttlichung, zur Teilnahme am göttlichen Leben selbst bestimmt ist. Der Geist kommt nicht von außen, sondern verwandelt von innen und vermittelt ein neues Leben, eine neue Fähigkeit zu lieben, Gott zu erkennen und nach seinem Willen zu leben.

Die pneumatologische Dimension ist mit der Christologie verknüpft: Der Geist wirkt nicht unabhängig von Christus, sondern verwirklicht die Gegenwart des Auferstandenen in der Kirche und in jedem Gläubigen. Diese Einheit zwischen Christologie und Pneumatologie vermeidet zwei Fallstricke: einen fernen Christus in der Vergangenheit oder einen Geist, der vom historischen Ereignis Jesu losgelöst ist.

Befreiung von der Überzeugung: Eine neue Identität

Die anfängliche Aussage „Es gibt keine Verurteilung mehr“ klingt wie ein endgültiger Freispruch. Im damaligen Rechtskontext bedeutete Verurteilung Ausschluss, öffentliche Schande und manchmal Tod. Paulus verkündet die völlige Aufhebung dieses Urteils für diejenigen, die „in Christus Jesus“ sind. Dieser Fachausdruck bezeichnet die Eingliederung in Christus durch die Taufe, die mystische Vereinigung mit ihm.

Diese Befreiung ist nicht das Ergebnis einer willkürlichen Amnestie, sondern des Sieges über die Sünde selbst. Gott hat durch die Sendung seines Sohnes „die Sünde im Fleisch verurteilt“. Dieser paradoxe Ausdruck weist darauf hin, dass die Verurteilung nicht mehr den Sünder trifft, sondern die Sünde selbst, die im Fleisch des gekreuzigten Christus besiegt wurde. Dieser subtile, aber entscheidende Unterschied ist die Grundlage aller christlichen Anthropologie: Der Mensch wird nicht mit seiner Sünde identifiziert.

Das „Gesetz des Geistes“ führt eine neue Ordnung ein. Anders als das mosaische Gesetz, das äußere Gebote vorschrieb, verwandelt dieses innere Gesetz des Geistes das Herz und macht Unmögliches möglich. Es erfüllt Hesekiels prophetische Verheißung: „Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen.“ Gehorsam wird dann nicht länger Zwang, sondern freudige Spontaneität.

Diese Befreiung betrifft alle Bereiche der Existenz. Befreiung von der Schuld, die lähmt, von der Angst vor dem Gericht, die beunruhigt, von der Selbstbesessenheit, die einen einsperrt. Der Christ entdeckt eine innere Freiheit, die nicht mehr von äußeren Umständen abhängt, sondern von der beständigen Gegenwart des Geistes in ihm.

Konkret verändert diese Wahrheit die Art und Weise, wie wir Versagen, Schwächen und Versuchungen erleben. Statt eines Teufelskreises aus Versagen und Schuldgefühlen eröffnet sich ein Weg der ständigen Genesung in der Barmherzigkeit. Nicht, dass die Sünde unbedeutend würde, aber sie definiert nicht mehr die tiefste Identität des Gläubigen. Er kann seine Fehler klar und deutlich betrachten, ohne zu verzweifeln, da er weiß, dass sie nicht das letzte Wort haben.

Diese neue Identität, die auf Nichtverurteilung beruht, bringt auch eine andere Sicht auf andere mit sich. Wenn Gott nicht mehr verurteilt, wer bin ich dann, dass ich andere verurteilen könnte? Diese Logik der empfangenen Barmherzigkeit muss sich in geschenkter Barmherzigkeit niederschlagen und die Spiralen von Verurteilung und Ablehnung durchbrechen, die menschliche Gemeinschaften zersplittern.

Die Erfüllung der „Forderung des Gesetzes“ durch den Heiligen Geist zeigt, dass das christliche Leben nicht antinomisch, sondern transmoralisch ist. Es lehnt die Gebote nicht ab, sondern erfüllt sie auf einer höheren Ebene – nicht durch äußere Konformität, sondern durch innere Wandlung. Die Liebe zu Gott und zum Nächsten, die Summe des gesamten Gesetzes, wird möglich, weil der Heilige Geist Gottes Liebe in unsere Herzen gießt.

Die göttliche Behausung: Der innere Tempel

Paulus betont, dass „der Geist Gottes in euch wohnt“. Das Verb „wohnen“ impliziert eine dauerhafte, dauerhafte Präsenz. Der Geist kommt nicht nur gelegentlich zu Besuch, sondern wohnt im Gläubigen. Diese Realität stellt den Begriff des Heiligen auf den Kopf: Der wahre Tempel ist nicht länger ein Steingebäude, sondern der Mensch selbst.

Dieses Innewohnen unterscheidet die christliche Erfahrung radikal von jeder natürlichen Religiosität. Es geht nicht darum, durch asketische Anstrengungen einen fernen Gott zu erreichen, sondern darum, den anzunehmen, der bereits da ist, im Innersten des eigenen Selbst. Das geistliche Leben wird dann nicht mehr zu einer heroischen Eroberung, sondern zur Anerkennung der bereits gegebenen Gegenwart.

Der Ausdruck „Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm“ legt ein Kriterium ekklesiologischer Zugehörigkeit fest. Christsein definiert sich nicht in erster Linie über äußere Praktiken oder intellektuelle Zugehörigkeit, sondern über die innere Gegenwart des Geistes. Dieses objektive Kriterium bleibt geheimnisvoll, denn nur Gott erforscht die Herzen. Es garantiert jedoch, dass die Wirklichkeit stets über dem Schein steht.

Diese göttliche Gegenwart hat konkrete Auswirkungen. Der Heilige Geist „macht dich lebendig“ in der Gegenwart, nicht nur in einer eschatologischen Zukunft. Dieses Leben bedeutet mehr als nur die biologische Existenz: das göttliche Leben selbst, die Teilhabe am Leben der Dreifaltigkeit, die Fähigkeit, zu lieben, wie Gott liebt, zu wissen, wie Gott weiß, zu handeln, wie Gott handelt.

Die Gleichsetzung von „dem Geist Christi“ und „Christus in dir“ offenbart die tiefe Einheit zwischen Christologie und Pneumatologie. Der auferstandene Christus ist nicht abwesend, sondern durch seinen Geist gegenwärtig. Diese geistliche Gegenwart ist nicht weniger real als die historische Gegenwart Jesu in Galiläa und Judäa, nimmt aber eine neue, universale, innere Form an.

In der spirituellen Praxis verändert diese Wahrheit das Gebet. Beim Beten geht es nicht mehr darum, mit einem äußeren und fernen Gott zu kommunizieren, sondern darum, sich des Geistes bewusst zu werden, der in uns betet, der in uns seufzt und für uns Fürsprache einlegt. Der heilige Paulus sagt dies einige Verse später ausdrücklich: „Der Geist hilft uns in unserer Schwachheit, weil wir nicht wissen, wie wir beten sollen, wie sich's gebührt.“

Diese Bewohnung begründet auch die unveräußerliche Würde jedes Menschen. Wenn der Geist Gottes in jedem Menschen wohnt, wird jeder Mensch heilig, unantastbar und des größten Respekts würdig. Diese anthropologische Sichtweise widersetzt sich radikal jeder Instrumentalisierung der Person, jeder Reduzierung des Menschen auf seine Funktionen oder Leistungen.

Das Versprechen der Auferstehung: Der eschatologische Horizont

Der Höhepunkt von Paulus‘ Argumentation kulminiert in dieser außergewöhnlichen Aussage: „Er, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wird auch euren sterblichen Leibern durch seinen Geist, der in euch wohnt, Leben geben.“ Dieses Versprechen betrifft kein körperloses spirituelles Überleben, sondern eine herrliche Verwandlung der Körperlichkeit selbst.

Der Geist, der jetzt in den Gläubigen wohnt, ist das Unterpfand, das Versprechen der zukünftigen Auferstehung. Dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab riss, wird für alle wirken, in denen er wohnt. Diese Kontinuität zwischen dem gegenwärtigen Wirken des Geistes und der endgültigen Auferstehung garantiert die Erfüllung des Versprechens. Gott hat bereits begonnen, was er glorreich vollenden wird.

Paulus hält eine kreative Spannung zwischen Gegenwart und Zukunft aufrecht. „Der Leib bleibt durch die Sünde vom Tod gezeichnet“: Der sterbliche Zustand bleibt bestehen, Gläubige erfahren Krankheit, Alter und physischen Tod. Doch diese schmerzliche Realität ist nicht das letzte Wort. Der Geist wirkt bereits an der Verwandlung, die in der Auferstehung gipfeln wird.

Diese leibliche Hoffnung unterscheidet den christlichen Glauben vom platonischen Dualismus, der den Leib als Gefängnis der Seele verachtete. Für Paulus ist der Leib nicht an sich böse, sondern zur Verherrlichung bestimmt. Die Auferstehung Christi zeigt, dass die Materie selbst zur Verklärung berufen ist, dass die geschaffene Welt am göttlichen Heil teilhat.

Diese eschatologische Perspektive verändert unsere Sicht auf das gegenwärtige Leid. Die Schmerzen des Körpers und die Grenzen der Sterblichkeit werden nicht geleugnet, sondern im Hinblick auf die kommende Herrlichkeit relativiert. Im folgenden Kapitel bekräftigt Paulus: „Die Leiden der Gegenwart sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.“

Konkret begründet dieses Versprechen eine paradoxe Haltung gegenüber dem Körper. Einerseits Respekt und Fürsorge für den Körper als Tempel des Geistes, der zur Auferstehung bestimmt ist. Andererseits Relativierung von äußerem Erscheinungsbild, Gesundheit und Jugend, im Wissen, dass der herrliche Körper den gegenwärtigen Körper unendlich übertreffen wird. Diese duale Haltung vermeidet die zeitgenössische Besessenheit vom perfekten Körper und lehnt gleichzeitig die Verachtung des Körpers ab.

Der Horizont der leiblichen Auferstehung beinhaltet auch eine soziale und kosmische Vision. Wenn Körper auferstehen, wird die Materie gerettet, und die gesamte Schöpfung nimmt an der Erlösung teil. Diese Perspektive ist die Grundlage einer authentischen christlichen Ökologie: Die Welt ist nicht dazu bestimmt, zu verschwinden, sondern umgestaltet, erneuert und verherrlicht zu werden.

Tradition

Diese Theologie des in den Gläubigen wohnenden Geistes zieht sich durch die gesamte christliche Tradition. Die Kirchenväter entwickelten diese paulinische Intuition in ihrer Lehre von der Vergöttlichung. Der heilige Athanasius von Alexandria formulierte das Prinzip so: „Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gott werden kann.“ Die Innewohnung des Geistes ist genau das Mittel dieser fortschreitenden Vergöttlichung.

Der heilige Augustinus betont in seinen Kommentaren zum Römerbrief die Unentgeltlichkeit dieser göttlichen Gegenwart. Der Geist wird nicht als Belohnung für menschliche Verdienste gewährt, sondern geht jedem guten Werk voraus und ermöglicht es. Dieser absolute Primat der Gnade begründet die augustinische Theologie, die das christliche Abendland nachhaltig beeinflussen wird.

Die monastische Tradition, insbesondere in der ägyptischen Wüste, suchte diese Realität des inneren Geistes konkret zu erfahren. Die Wüstenväter lehrten, auf das Herz zu achten und auf die göttliche Gegenwart im Inneren zu hören. Das Herzensgebet, in der östlichen Tradition Hesychasmus, zielt genau darauf ab, sich dieser ständigen Innewohnen des Geistes bewusst zu werden.

Thomas von Aquin systematisiert in seiner Theologie der Gaben des Heiligen Geistes diese göttliche Gegenwart. Er unterscheidet zwischen der Gegenwart Gottes durch Unermesslichkeit in jedem Geschöpf und der besonderen Gegenwart durch Gnade in den Gerechten. Letztere stellt eine neue, persönliche, verwandelnde Gegenwart dar, durch die Gott auf innige Weise erkennbar und liebenswert wird.

Die ignatianische Spiritualität mit ihrer Unterscheidung der Geister basiert auf der Überzeugung, dass der Heilige Geist den Gläubigen innerlich leitet. Die Geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola zielen darauf ab, den Exerzitienten zu befähigen, die Eingebungen des Heiligen Geistes zu erkennen, um seiner Führung bei den konkreten Entscheidungen des Lebens besser folgen zu können.

In jüngerer Zeit griff das Zweite Vatikanische Konzil in seiner dogmatischen Konstitution Lumen Gentium diese paulinische Theologie auf und beschrieb die Kirche als Tempel des Geistes. Das Konzil bekräftigte, dass der Geist in der Kirche und in den Herzen der Gläubigen wie in einem Tempel wohnt und die christliche Gemeinschaft leitet, heiligt und stärkt.

Johannes Paul II. geht in seiner Enzyklika Dominum et Vivificantem ausführlich auf die Gegenwart des Heiligen Geistes im Gläubigen und in der Kirche ein. Er zeigt, wie der Geist die Erlösung Christi verwirklicht und die Früchte des Osterfestes jeder Generation zugänglich macht. Diese erneuerte Pneumatologie hat die zeitgenössische katholische Spiritualität tiefgreifend beeinflusst.

Meditation

Um diese Realität des in Ihnen wohnenden Geistes zu verkörpern, finden Sie hier eine fortschreitende Reise in sieben Schritten, die Sie täglich in Ihr spirituelles Leben und Ihre Art, in der Welt zu sein, integrieren können.

Schritt Eins: Beginnen Sie jeden Tag mit dem Bewusstsein der Gegenwart. Bevor Sie aufstehen, sagen Sie sich in der Stille des Morgens: „Der Geist Gottes wohnt in mir.“ Lassen Sie diese Wahrheit in Ihr Bewusstsein eindringen – nicht als abstrakte Idee, sondern als lebendige Realität.

Schritt zwei: Denken Sie in Zeiten der Versuchung oder Schwierigkeiten daran, dass Sie nicht länger verurteilt sind. Anstatt in Schuldgefühlen zu versinken, begrüßen Sie die Gnade, die Sie befreit. Sagen Sie einfach: „Ich bin von der Verdammnis befreit; der Geist wohnt in mir.“

Schritt drei: Üben Sie Selbstprüfung nicht als Übung in Schuldgefühlen, sondern als Übung in Urteilsvermögen. Identifizieren Sie in Ihrem Alltag, was auf der Logik des Fleisches (Rückzug, egoistisches Streben, Verschlossenheit gegenüber anderen) und was auf dem Geist (Offenheit, Geben, innerer Frieden) beruhte.

Schritt vier: Entwickeln Sie ein Bewusstsein für Ihren Körper als Tempel des Geistes. Achten Sie auf Ihre Gesundheit, Ihre Ruhe und Ihre Ernährung – nicht aus narzisstischer Sorge, sondern aus Respekt vor dieser göttlichen Wohnstätte. Ihr Körper nimmt an Ihrem spirituellen Leben teil.

Schritt fünf: Übe dich im Gebet im inneren Zuhören. Nachdem du deine Bitten vorgetragen hast, bleibe still und achte auf die Bewegungen des Geistes in dir. Achte auf die Gedanken, Wünsche und Gefühle, die auftauchen, damit du sie später erkennen kannst.

Schritt sechs: Übertragen Sie diese spirituelle Realität auf Ihre Beziehungen. Wenn der Geist in Ihnen wohnt, wohnt er auch in jedem Menschen, dem Sie begegnen. Wenn Sie andere als Tempel Gottes betrachten, wird sich Ihr Umgang miteinander radikal verändern.

Schritt 7: Pflegen Sie Ihre Hoffnung auf Auferstehung. Angesichts von Krankheit, Alter oder Not verankern Sie sich in der Hoffnung, dass Ihr sterblicher Körper wieder zum Leben erweckt wird. Diese Hoffnung verändert alles, auch wenn sie das gegenwärtige Leiden nicht beseitigt.

Abschluss

Diese Passage aus dem Römerbrief offenbart eine ebenso einfache wie unglaubliche Wahrheit: Der Geist, der Jesus auferweckt hat, wohnt in dir. Diese Aussage ist kein Ausdruck seligen Optimismus oder spiritueller Illusion, sondern vielmehr der Kern des christlichen Glaubens. Deine wahre Identität wird nicht durch deine Fehler, deine Schwächen oder deine Sterblichkeit definiert, sondern durch diese göttliche Gegenwart, die in dir wohnt und dich von innen heraus verwandelt.

Die transformierende Kraft dieser Botschaft liegt in ihrem konkreten und gegenwärtigen Charakter. Es geht nicht darum, passiv auf eine zukünftige Erlösung zu warten, sondern jetzt das neue Leben zu leben, das der Geist vermittelt. Jede Entscheidung, jede Beziehung, jede Prüfung wird zu einer Gelegenheit, zwischen der Logik des Fleisches und der des Geistes zu wählen, zwischen tödlicher Verschlossenheit und lebensspendender Offenheit.

Diese Offenbarung erfordert eine Revolution in der Art und Weise, wie Sie sich selbst und andere betrachten. Wenn der Geist Gottes in Ihnen wohnt, sind Sie unendlich mehr, als Sie scheinen; Sie tragen eine unveräußerliche Würde in sich, eine göttliche Berufung. Dieses Bewusstsein muss sich in neuem Selbstvertrauen, spiritueller Kühnheit und einer inneren Freiheit niederschlagen, die nicht länger von äußeren Umständen abhängt.

Die letzte Einladung ist klar: Lass zu, dass der Geist, der in dir wohnt, dein Leben konkret verwandelt. Nicht durch erschöpfende Willensanstrengung, sondern durch fügsame Offenheit, durch vertrauensvolle Bereitschaft für das göttliche Wirken. Authentisches christliches Leben entspringt diesem geheimnisvollen Zusammenwirken von göttlicher Gnade und menschlicher Freiheit, von Gottes Initiative und deiner Antwort. Heiße jeden Tag diese Gegenwart willkommen, die dich vom Tod zum Leben, von der Verdammnis zur Freiheit, von der Sünde zur Heiligkeit führen will. Der Geist, der Christus auferweckt hat, wirkt bereits in dir: Lass ihn sein Werk der Verwandlung vollbringen, bis die kommende Herrlichkeit vollkommen offenbar wird.

Praktisch

- Beginnen Sie jeden Morgen mit der Bekräftigung: „Der Geist Gottes wohnt in mir“ und lassen Sie diese Wahrheit vor jeder Aktivität in Ihr Bewusstsein eindringen.

- Erinnern Sie sich in Momenten der Schuld oder des Versagens daran: „In Christus gibt es für mich keine Verdammnis mehr“, und durchbrechen Sie so den Kreislauf der lähmenden Selbstvorwürfe.

- Üben Sie täglich zehn Minuten innere Stille, um auf die Eingebungen des Geistes zu hören, und halten Sie Ihre Erkenntnisse dann in einem spirituellen Tagebuch fest.

- Wählen Sie dreimal täglich bewusst zwischen der Logik des Fleisches und der des Geistes und identifizieren Sie diese beiden Tendenzen klar in Ihren konkreten Entscheidungen.

- Behandeln Sie Ihren Körper als Tempel des Geistes: ausreichend Ruhe, gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, aus einer spirituellen und nicht narzisstischen Perspektive.

- Betrachten Sie jede Person, der Sie begegnen, als vom Geist bewohnt, was Ihre Art, Beziehungen aufzubauen und zu kommunizieren, grundlegend verändern wird.

- Meditieren Sie regelmäßig über das Versprechen der körperlichen Auferstehung, insbesondere in Zeiten der Krankheit oder des körperlichen Leidens, und verankern Sie Ihre Hoffnung in dieser Gewissheit.

Verweise

- Brief des Heiligen Paulus an die Römer, Kapitel 7-8, Liturgische Übersetzung der Bibel (AELF), für den unmittelbaren Kontext und die theologische Entwicklung des paulinischen Arguments.

- Heiliger Augustinus, Abhandlung über die Gnade Und Kommentar zum Römerbrief, wesentliche patristische Quellen zur Theologie der Gnade und des Geistes in der westlichen Tradition.

- Thomas von Aquin, Summa Theologica, Ia-IIae, Fragen 109-114 zur Gnade, und IIa-IIae, Fragen 8-45 zu den Gaben des Heiligen Geistes, zur mittelalterlichen theologischen Systematisierung.

- Johannes Paul II., Enzyklika Dominum et Vivificantem (1986) für die zeitgenössische Lehrmeinung über den Heiligen Geist und sein Wirken in der Kirche und in den Seelen.

- Zweites Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution Lumen Gentium (1964), insbesondere die Kapitel II und VII über das Volk Gottes und den Heiligen Geist in der Kirche.

- Romano Guardini, Der Herr, tiefgründige Betrachtungen über das Leben im Geist und die spirituelle Transformation des Christen aus der Perspektive des modernen katholischen Glaubens.

- Hans Urs von Balthasar, Die Theologie der Geschichte, für ein theologisches Verständnis der Eschatologie und der Auferstehungsverheißung in heilsgeschichtlicher Perspektive.

- Ignatius von Loyola, Spirituelle Übungen, insbesondere die Regeln zur Unterscheidung der Geister, für die praktische Anwendung der Unterscheidung der Wirkung des Geistes im täglichen Leben.