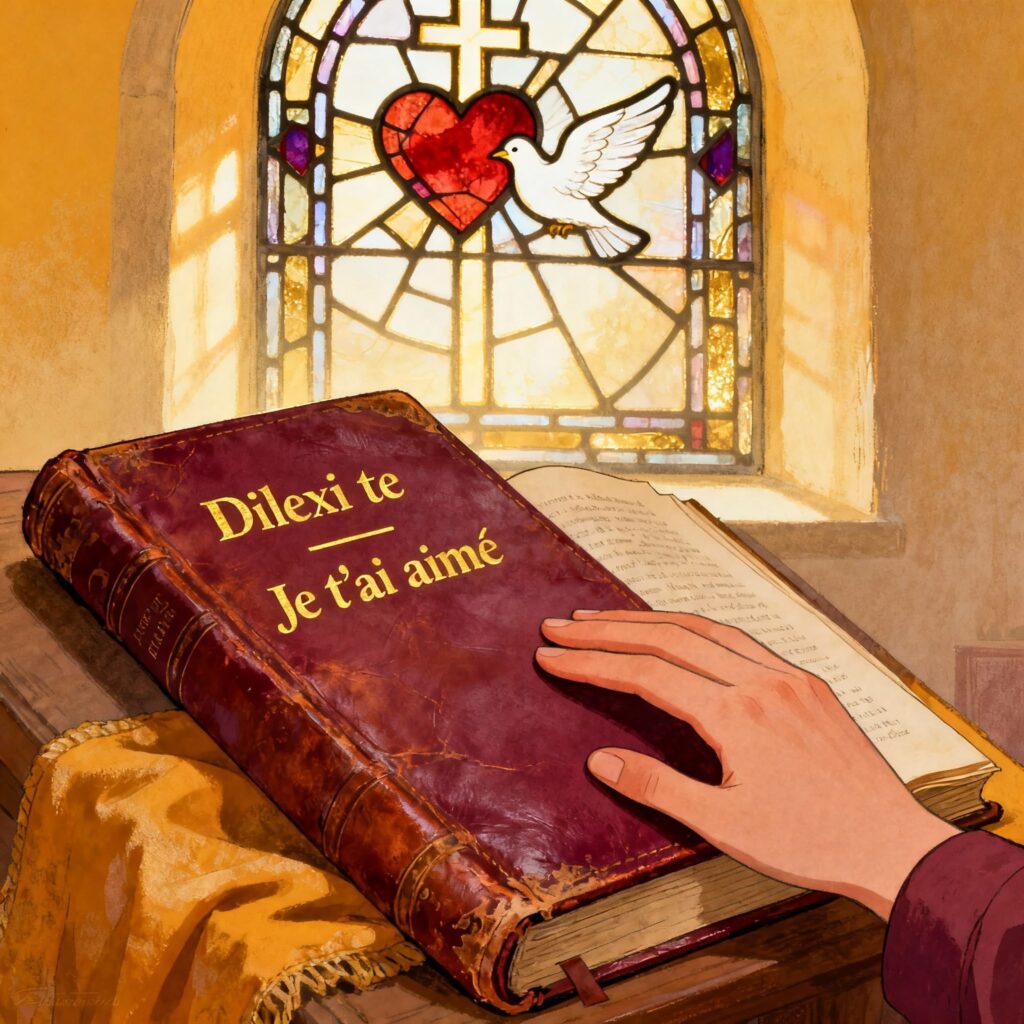

Ein Titel, der alles sagt: das Echo einer göttlichen Liebe

Schon das erste Wort des ersten großen Textes von Leo XIV. ist eine Welt für sich: Dilexi te, „Ich habe dich geliebt“. Drei lateinische Worte, die die ganze Tiefe des Evangeliums in sich tragen. Der neue Papst, Nachfolger von Franziskus, hat beschlossen, sein Pontifikat unter das Zeichen der empfangenen und gegebenen Liebe zu stellen – keine abstrakte Liebe, sondern eine Liebe, die durch die Gesichter, Hände und Wunden der Welt geht.

Dieses Schreiben, das am 4. Oktober, dem Fest des Heiligen Franz von Assisi, unterzeichnet wurde, steht in einer besonderen spirituellen Tradition. Franz von Assisi, Papst Franziskus und nun Leo XIV.: drei Namen, eine Berufung. Dieser Text wird somit zu einer theologischen und menschlichen Stabübergabe.

Liebe ist kein sekundäres Gefühl; sie wird zum Kriterium der wahren Anbetung, schreibt der Papst in § 42. Die Beziehung zu Gott kann nicht ohne die Nähe zu den Armen bestehen. Dies ist das schlagende Herz von Dilexi te.

Im Licht von Franziskus: eine angenommene Kontinuität

Ein vierhändiges Werk

Leo XIV. macht keinen Hehl daraus, dass die Ermahnung weitgehend auf der von Papst Franziskus begonnenen Arbeit beruht. So wie Benedikt XVI. einen seiner Texte in Lumen Fidei von seinem Nachfolger Franziskus finalisieren ließ, so schreibt Leo XIV. Geschichte, indem er einen Text unterzeichnet, der aus derselben Kontinuität hervorgeht.

„Ich habe dieses Projekt als Erbe erhalten und freue mich, es mir zu eigen zu machen“, gesteht er gleich zu Beginn. Diese Entscheidung ist nicht nur eine Frage der Demut: Sie ist ein Akt der Einheit. Sie zeigt eine Kirche, die nicht mit jedem Papst ihren Kurs ändert, sondern Schritt für Schritt auf demselben Weg des Evangeliums voranschreitet.

Das Erbe des „Papsts der Armen“

Franziskus wollte die Liebe Christi in der Begegnung mit den Ärmsten leben. Leo XIV. machte sich diesen Weg zu eigen. Nicht nur in der Anwendung, sondern auch in der Vertiefung. Wo Franziskus pastorale Wege eröffnete, wollte Leo XIV. eine gelebte Theologie der Nächstenliebe verankern.

Dilexi te greift die Idee auf, dass die Liebe zu den Armen keine moralische Konsequenz des Glaubens ist, sondern ein theologischer Ort, an dem sich Gott offenbart: „Der Kontakt mit denen, die weder Macht noch Größe haben, ist eine grundlegende Möglichkeit, dem Herrn der Geschichte zu begegnen.“ Diese Worte von seltener biblischer und sozialer Tiefe fassen die Spiritualität des neuen Papstes zusammen.

Ein zutiefst spiritueller Text

Nächstenliebe als wahre Anbetung

Dies ist kein Text über Sozialökonomie oder ein politisches Programm. Leo XIV. schlägt keine Verwaltungsreform der Kirche vor, sondern eine innere Umkehr. Mehrfach erinnert er uns daran, dass „die Nächstenliebe nicht optional ist“. Sie ist der Ort, an dem der Glaube Fleisch wird.

Er erinnert an Liturgie, Gottesdienst und Kontemplation. Alles erhält durch die empfangene und gegebene Nächstenliebe seinen Sinn. Die Armen werden, wie er es ausdrückt, zu einer „sakramentalen Gegenwart des Herrn“, ganz im Sinne der Lehren des heiligen Augustinus.

Im franziskanischen Geist verbindet der Papst die Armut Christi mit den Wunden der modernen Welt: Unsicherheit, Migration, städtische Einsamkeit. Seine Botschaft: In diesen Nöten den Ruf Gottes zu erkennen.

Eine einfache Sprache für eine anspruchsvolle Realität

Der Stil Leos XIV., obwohl teilweise von Franziskus übernommen, bleibt persönlich. Weniger umgangssprachlich, eher meditativ, spricht er direkt das Herz an. Sein Vokabular ist das eines religiösen Mannes, der in der Schule Augustins ausgebildet wurde: dem Text treu, ein Freund der Stille, präzise in seinen Nuancen.

In den 121 Absätzen spüren wir, dass sein Anliegen von allen verstanden wird: Priestern, Laien, jungen Menschen, Sinnsuchenden. Er spricht wie ein Pastor, der nicht theoretisiert, sondern die Erfahrung fleischgewordener Liebe teilt.

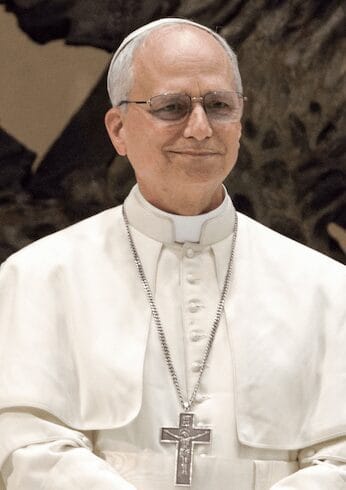

Leo XIV., ein Augustiner auf dem Thron Petri

Eine starke spirituelle Marke

Bevor Robert Francis Prevost Papst wurde, war er Augustinermönch und Missionar in Peru. Dieser doppelte Hintergrund ist tief im Text verankert. Die Intelligenz der Tradition verbindet sich mit Mitgefühl vor Ort.

In einer Schlüsselpassage (§ 44) zitiert er Augustinus: „Wahre Christen vernachlässigen nicht die Liebe zu den Ärmsten.“ Dann kommentiert er: „Die Armen sind nicht nur Menschen, denen geholfen werden muss, sondern die sakramentale Gegenwart des Herrn.“ Diese Worte fassen ein ganzes spirituelles Programm zusammen.

Indem er Augustinus an die Seite von Franziskus stellt, interpretiert Leo XIV. zwei große Strömungen der Kirche – die kontemplative und die brüderliche – in einem einzigen Licht: dem der wirksamen Nächstenliebe.

Die Stärke der Bettler

Als Sohn eines Bettelordens erinnert Leo XIV. auch an die Armut, die die Ordensgemeinschaften auszeichnet. Es handelt sich dabei nicht um eine ertragene Armut, sondern um eine selbst gewählte Armut, „aus Liebe zu dem, der keinen Ort hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte“.

Diese Perspektive zieht sich durch Dilexi te: arm werden, um zu lieben, wie Gott liebt. Nicht aus evangelischer Romantik, sondern um frei zu werden von jeder Bindung, die den Dienst verhindert.

Figuren der Nächstenliebe: Ein inspirierendes Pantheon

Fünfzig Zeugen der Liebe Christi

Einer der auffälligsten Aspekte des Textes ist die lange Liste zitierter spiritueller Persönlichkeiten: von Kirchenvätern wie Johannes Chrysostomus bis hin zu Schwester Emmanuelle, darunter Louise de Marillac, Franz von Assisi und Mutter Cabrini.

Diese Vielfalt bringt die Universalität der Nächstenliebe zum Ausdruck: so viele Kulturen, Epochen, Lebensstände und doch dasselbe innere Feuer. Der Papst zeigt damit, dass Heiligkeit nicht Uniformität ist, sondern Einheit in tätiger Liebe.

Acht französische Persönlichkeiten im Rampenlicht

Der Text räumt Frankreich einen besonderen Platz ein und beschreibt es als „Land des Mitgefühls und der missionarischen Kühnheit“. Zu den erwähnten Heiligen zählen Vinzenz von Paul, Louise von Marillac, Thérèse von Lisieux, Charles de Foucauld und natürlich Schwester Emmanuelle.

Durch sie erinnert Leo XIV. daran, dass die französische Nächstenliebe von Paris bis Marseille oft sichtbare Früchte des Dienstes an den Armen hervorgebracht hat, und zwar in denselben Gassen, in denen Gott sich berühren lässt.

Ein Pontifikat im Zeichen der Soziallehre

Hommage an Leo XIII.

Mit der Wahl des Namens Leo stellte sich der neue Papst ausdrücklich unter die Schirmherrschaft von Papst Leo XIII., dem Vater der Soziallehre der Kirche. In Dilexi te zitiert er dessen Enzyklika Rerum Novarum (1891), einen Gründungstext über die Würde der Arbeit und soziale Gerechtigkeit.

Leo XIV. spricht von einem „Jahrhundert der Soziallehre“ und zeigt damit, dass diese Reflexion nicht der Vergangenheit angehört. Die Kirche müsse diese Mission heute in einer Welt fortsetzen, in der sich die Ungleichheiten schlichtweg verändert hätten: digitale Unsicherheit, ökologische Vernachlässigung, seelenlose Profite.

Setzen Sie sich weiterhin für eine gerechte Gesellschaftsordnung ein

Leo XIV. schlug keine politischen Programme vor, sondern rief die Christen zu einer „sozialen Vorstellungskraft der Nächstenliebe“ auf. Er forderte dazu auf, ausgrenzende Strukturen durch Arbeit, Solidarität und konkrete Brüderlichkeit zu verändern: durch Freiwilligenarbeit, Vereine und engagierte Familien.

Eine Botschaft für unsere Zeit

Einheit in der Vielfalt

Seit dem 8. Mai, dem Tag seines Erscheinens auf dem Balkon des Petersdoms, zeigte sich Leo XIV. als Mann der Einheit. Seine Mahnung bestätigt diese Intuition: Gemeinschaft geht dem Handeln voraus. In einer Welt, die sich selbst zerreißt, plädiert er für die Versöhnung der Herzen.

Dies ist kein Text des Bruchs, sondern des Erbes und der Entwicklung. Er versucht, geistliche Innerlichkeit und konkretes Engagement, die Betrachtung Christi und die Gegenwart gegenüber dem Nächsten miteinander zu versöhnen.

Ein offener, aber friedlicher Ton

Obwohl er einen sanften Charakter hat, zögert der Papst nicht, den spirituellen Konformismus anzuprangern. „Wir können die Armen nicht vergessen, wenn wir nicht aus der lebendigen Strömung der Kirche aussteigen wollen“, sagt er. Sein Ton ist ruhig, seine Überzeugung jedoch fest. Er ruft uns dazu auf, den oberflächlichen Glauben hinter uns zu lassen und in die Tiefe der aktiven Liebe einzutreten.

Auf dem Weg zu einer Kirche des Herzens

Der Aufruf zur Bekehrung der Gemeinschaften

Leo XIV. schließt seine Ermahnung nicht mit Anweisungen, sondern mit einem Gebet ab. Er lädt jede christliche Gemeinde ein, eine „Oase der Barmherzigkeit“ zu werden. Der Satz taucht im gesamten Text fünfmal auf: eine Oase, keine Festung.

Auf diese Weise zeichnet er das Bild einer offenen, gastfreundlichen Kirche, die bereit ist, menschliche Wunden ohne Vorurteile anzunehmen.

Armut als Weg zur Freude

Obwohl „Dilexi te“ im Schmerz der Welt verwurzelt ist, erblüht es in der Freude. Der Papst spricht von einer Freude, die „einfach und ruhig ist, die Frucht derer, die alles gegeben haben“. Weit entfernt von triumphalen Hymnen, ruft sie eine evangelische Freude hervor, die des diskreten Dienstes.

Die Liebe zu den Armen wird so nicht zur Last, sondern zur Quelle des Lebens. Es ist die Umkehrung des Evangeliums schlechthin: Wer gibt, empfängt, wer sich erniedrigt, wird erhöht.

Eine programmatische Ermahnung: eine Gesamtlesung

Ein theologischer roter Faden

Drei Hauptachsen strukturieren den Text:

- Der Empfang der Liebe : Gott liebt zuerst, und seine Liebe ist die Grundlage der Berufung des Christen.

- Vermittlung der Armen : Den Armen zu begegnen bedeutet, das fleischgewordene Wort zu empfangen.

- Nächstenliebe als Transformation der Welt : Glaube wird Geschichte, wenn er unmenschliche Strukturen verändert.

Hier verbindet Leo XIV. augustinische Kontemplation und franziskanisches Handeln: eine Verbindung der Charismen.

Ein „programmatischer“ Text im starken Sinne

„Dilexi te“ ist zwar keine Enzyklika, gibt aber den Ton für das Pontifikat an. Mit der Unterzeichnung in seinem ersten Amtsjahr brachte Leo XIV. zum Ausdruck, dass er sein gesamtes Handeln unter das Banner der fleischgewordenen Liebe und der sozialen Gerechtigkeit stellen wollte.

Wie Evangelii Gaudium für Franziskus wurde es zur Einführungsurkunde seines Pontifikats. Und schon jetzt sind folgende Linien erkennbar: eine Reform der Seelsorge, eine Kirche der Nähe und eine verstärkte Aufmerksamkeit für die spirituelle Ausbildung der Laien.

Eine Liebe, die regiert

Mit „Dilexi te“ schlägt Leo XIV. keine doktrinäre Neuerung vor, sondern eine Neuorientierung. Wo die Welt nach Profit strebt, lädt er uns zur Fruchtbarkeit des Gebens ein. Wo die Gesellschaft spaltet, plädiert er für Gemeinschaft.

Sein Motto – „Ich habe dich geliebt“ – wird so zu einem Manifest. Es ist keine sentimentale Erklärung, sondern eine theologische und pastorale Orientierung. Lieben heißt herrschen. Geben heißt führen. Dienen heißt regieren.

Damit eröffnet Leo XIV. ein Pontifikat der Sanftmut und des Mutes, in Treue zu Franziskus und der Tiefe des Augustinus, im Licht des armen und liebenden Christus.

S