Evangelium Jesu Christi nach Lukas

Damals,

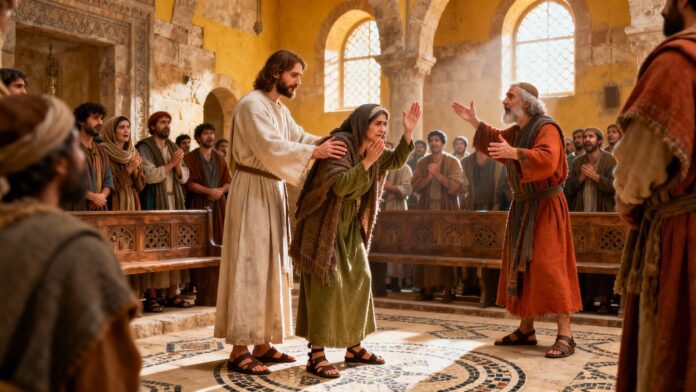

Jesus lehrte in einer Synagoge,

der Sabbattag.

Und dort war eine Frau, die von einem Geist besessen war

die sie achtzehn Jahre lang behindert machte;

sie war ganz gebeugt

und absolut nicht in der Lage, sich aufzurichten.

Als Jesus sie sah, rief er sie und sagte:

„Frau, du bist von deiner Gebrechlichkeit befreit.“

Und er legte ihm die Hände auf.

In diesem Moment wurde sie wieder gerade

und gaben Gott die Ehre.

Da empörte sich der Synagogenvorsteher

um zu sehen, wie Jesus am Sabbat heilt,

sprach und sagte zur Menge:

„Es sind sechs Tage zu arbeiten;

komm und werde in jenen Tagen geheilt,

und nicht am Sabbattag.“

Der Herr antwortete ihm:

„Heuchler!

Jeder von euch am Sabbattag,

Bindet er nicht seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe los?

ihm etwas zu trinken geben?

Diese Frau, eine Tochter Abrahams,

den Satan vor achtzehn Jahren gebunden hatte,

Hätte sie nicht am Sabbat von dieser Fessel befreit werden müssen?

Bei diesen Worten Jesu,

alle seine Gegner waren voller Scham,

und die ganze Menge war fröhlich

wegen all der brillanten Taten, die er vollbrachte.

– Lasst uns das Wort Gottes bejubeln.

Befreiung der gebeugten Körper: Wenn Barmherzigkeit das Gesetz außer Kraft setzt

Wie die Heilung durch den Sabbat angesichts starrer religiöser Systeme die Menschenwürde offenbart und uns einlädt, praktische Liebe der formalen Einhaltung vorzuziehen.

Die Geschichte der gebeugten Frau, die Jesus am Sabbat heilte, wirft eine brennende Frage auf: Muss man manchmal Regeln brechen, um Gutes zu tun? In dieser Passage aus dem Lukasevangelium konfrontiert Jesus eine rigide Religiosität, die die Einhaltung der Gebote über das Individuum stellt. Diese Frau, achtzehn Jahre lang gekrümmt und für alle unsichtbar, wird zum Symbol aller Menschenwürde, die von Systemen unterdrückt wird, die ihre Seele verloren haben. Die Episode hinterfragt unser Verhältnis zu Normen, zum Leid anderer und zu dem, was wahre Heiligkeit ausmacht.

Dieser Artikel untersucht, wie Jesus einer marginalisierten Frau ihre Würde zurückgibt, indem er religiöse Autoritäten herausfordert. Wir analysieren den Kontext dieser Sabbatheilung, die theologischen Herausforderungen der Konfrontation und die konkreten Auswirkungen auf unser Leben: das Unsichtbare erkennen, Barmherzigkeit statt Gesetzlichkeit wählen und eine befreiende Spiritualität in unseren Alltag integrieren.

Der Text in seinem Rahmen eine Synagoge, ein Sabbat, eine Versammlung

Das Lukasevangelium beschreibt dieses Ereignis präzise: Jesus lehrt am Sabbat in einer Synagoge. Dieses Detail ist nicht unbedeutend. Die Synagoge ist das Herzstück des jüdischen religiösen Lebens, der Ort, an dem die Thora gelesen und diskutiert wird und sich die Gemeinde zum Gebet versammelt. Der Sabbat wiederum ist der Höhepunkt der jüdischen Woche, ein Tag, der der Ruhe und Gott gewidmet ist, basierend auf der Schöpfungsgeschichte und dem Sinaibund. Den Sabbat zu halten bedeutet, sich jeglicher Arbeit zu enthalten – eine Vorschrift, die im Dekalog selbst niedergeschrieben ist.

In diesem heiligen Kontext erscheint eine Frau. Lukas beschreibt sie als „von einem Geist besessen, der sie achtzehn Jahre lang krank gemacht hatte“. Diese beeindruckende Dauer unterstreicht das Alter und die scheinbare Unumkehrbarkeit ihres Zustands. Sie ist „völlig gebeugt und absolut unfähig, sich aufzurichten“. Das Bild ist eindrucksvoll: Diese Frau kann weder geradeaus noch zum Himmel blicken, noch anderen in die Augen sehen. Ihr gebeugter Körper zeugt von sozialer und physischer Ausgrenzung. In der Antike machte eine solche Gebrechlichkeit eine normale Teilnahme am Gemeinschaftsleben unmöglich.

Jesus bleibt nicht gleichgültig. Der Text sagt, dass er sie „sieht“. Dieser Blick ist nicht der abgelenkte, den man auf eine gewohnte und daher unsichtbare Gegenwart richtet. Es ist eine aktive Wahrnehmung, ein Erkennen. Er ruft ihr direkt zu: „Frau, du bist von deiner Krankheit befreit.“ Dann legt er ihr die Hände auf. Die Reaktion ist unmittelbar: „In diesem Augenblick richtete sie sich wieder auf und pries Gott.“ Die Heilung beschränkt sich nicht nur auf das Körperliche; sie gibt der Frau die Fähigkeit zurück, Gott zu preisen und voll und ganz am Gottesdienst teilzunehmen.

Doch diese Freilassung löst eine heftige Reaktion aus. Der „empörte“ Synagogenvorsteher wendet sich nicht direkt an Jesus, sondern an die Menge. Er beruft sich auf das Sabbatgebot: „Sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll; kommt an ihnen, um geheilt zu werden, und nicht am Sabbat.“ Seine Argumentation beruht auf einer strengen Auslegung des Arbeitsverbots am Sabbat. Für ihn ist Heilen Arbeit und damit ein Verstoß. Sein Zorn offenbart ein Anliegen: die Aufrechterhaltung der religiösen Ordnung, selbst um den Preis anhaltenden menschlichen Leidens.

Jesu Antwort ist vernichtend. Er beginnt mit dem Wort „Heuchler“ und prangert damit einen moralischen Widerspruch an. Dann verwendet er ein A-fortiori-Argument: Wenn jeder am Sabbat seinen Ochsen oder Esel losbindet, um ihn zu tränken, warum sollte er sich dann weigern, „eine Tochter Abrahams“ freizulassen? Dieser Ausdruck ist entscheidend. Jesus spricht nicht von „dieser Kranken“, sondern von „einer Tochter Abrahams“ und stellt damit ihre volle Zugehörigkeit zum Bundesvolk wieder her. Sie ist kein medizinischer Fall, sondern ein Mensch mit Würde und Rechten. Satan hatte sie „gebunden“; Jesus löst sie. Die Metapher der Fesseln ist eindringlich: Sie ruft Gefangenschaft, Sklaverei und Unterdrückung hervor. Die Geschichte endet mit einer doppelten Reaktion: der Scham der Gegner und der Freude der Menge über Jesu „großartige Taten“.

Analyse: Der Sabbat für den Menschen, nicht der Mensch für den Sabbat

Diese Erzählung konzentriert sich auf mehrere theologische Spannungen, die sich durch die Evangelien ziehen. Die erste betrifft das Wesen des Sabbats selbst. In der jüdischen Tradition ist der Sabbat ein Geschenk, ein Zeichen des Bundes, ein Vorgeschmack der göttlichen Ruhe. Wie das Deuteronomium bestätigt, erinnert er auch an die Befreiung aus Ägypten: „Du sollst daran denken, dass du ein Sklave in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat“ (Deuteronomium 5,15). Der Sabbat ist daher untrennbar mit Freiheit und Befreiung verbunden. Eine strenge Auslegung hat diesen Tag der Befreiung jedoch letztlich in eine Zwangsjacke verwandelt. Die peinliche Einhaltung der 39 Kategorien verbotener Arbeit ist zum Selbstzweck geworden und verdunkelt die ursprüngliche Bedeutung.

Jesus bekräftigt mit seiner Geste den Zweck des Sabbats: Er ist für den Menschen geschaffen, für seine vollständige Genesung, nicht um ihn mit komplizierten Vorschriften zu erdrücken. An anderer Stelle berichtet Markus ausdrücklich: „Der Sabbat ist für den Menschen geschaffen, nicht der Mensch für den Sabbat“ (Mk 2,27). Die Heilung der gebeugten Frau veranschaulicht dieses Prinzip konkret. Gibt es einen besseren Nutzen für den Sabbat, als einen Menschen von achtzehn Jahren Leiden zu befreien? Die Sabbatruhe findet ihre Erfüllung in der Wiederherstellung des Bildes Gottes im Menschen.

Anschließend offenbart Jesus eine Wertehierarchie. Angesichts des offensichtlichen Konflikts zwischen dem Sabbatgebot und dem Liebesgebot trifft er ohne zu zögern eine Entscheidung. Jesu Gegner argumentieren mit Erlaubnis und Verbot: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Jesus seinerseits argumentiert mit moralischer Verpflichtung: Wie kann man nicht heilen, wenn Leid vorhanden ist, wenn Befreiung möglich ist? Sein vergleichendes Argument (Ochse oder Esel) funktioniert auf zwei Ebenen. Erstens zeigt es den Widerspruch auf: Es ist erlaubt, ein Tier zu seinem Wohl loszubinden, aber es wird abgelehnt, einen Menschen „loszubinden“. Zweitens offenbart es eine Priorität: Wenn schon Tiere von einer Ausnahme vom Sabbat für ihre lebenswichtigen Bedürfnisse profitieren, wie viel mehr dann eine „Tochter Abrahams“?

Der Begriff „Tochter Abrahams“ hat erhebliche theologische Bedeutung. Abraham ist der Vater des Glaubens, mit dem Gott seinen Bund schloss. Indem Jesus diese Frau „Tochter Abrahams“ nennt, gliedert er sie wieder vollständig in das auserwählte Volk ein. Sie ist keine Randfigur, keine geduldete Außenseiterin. Sie gehört zum Kern der Identität Israels. Ihr Leiden wird zu einer Gemeinschaftsangelegenheit, nicht zu einem individuellen Problem, das sie allein bewältigen muss. Darüber hinaus betont Jesus durch diese Bezeichnung, dass sie Erbin der Verheißungen und Empfängerin des göttlichen Segens ist. Ihre Heilung ist keine außergewöhnliche Gunst, sondern die Wiederherstellung eines von Satan usurpierten Rechts.

Schließlich schildert die Geschichte einen geistlichen Kampf. Lukas präzisiert, dass „Satan diese Frau gebunden“ habe. Die Krankheit wird nicht als einfache körperliche Störung dargestellt, sondern als geistliche Unterdrückung. Jesus heilt nicht einfach; er befreit, er erlöst. Sein Wirken erfüllt die messianischen Prophezeiungen: „Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, den Gefangenen die Freiheit zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, und die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen“ (Lukas 4,18). Die gebeugte Frau verkörpert all diese Gefangenen, diese Unterdrückten. Ihre Heilung ist ein Zeichen des kommenden Reiches, eines Reiches, in dem Satan sich zurückzieht, in dem Ketten gesprengt und Körper und Seele geheilt werden.

Menschenwürde versus religiöser Legalismus

Die Konfrontation zwischen Jesus und dem Synagogenvorsteher offenbart eine ständige Gefahr jeder religiösen Praxis: den Legalismus. Legalismus bedeutet, Regeln zu absoluten Gesetzen zu erheben, sie von ihrem Zweck zu trennen und sie mechanisch und ohne Rücksicht auf Personen zu befolgen. Der Synagogenvorsteher sieht eine Frau nicht, die seit achtzehn Jahren leidet; er sieht eine mögliche Übertretung des Sabbats. Ihm geht es nicht um das Wohl dieser Person, sondern um die Erhaltung des normativen Systems.

Dieser Legalismus hat mehrere Wurzeln. Erstens bietet er beruhigende Sicherheit. Wenn wir eine klare Liste von Geboten und Verboten haben, wissen wir genau, woran wir sind. Die Einhaltung wird messbar und kontrollierbar. Wir können uns sagen: „Ich habe alle Regeln eingehalten, deshalb bin ich gerecht.“ Diese Logik beseitigt moralische Komplexität, den Ruf nach Urteilsvermögen und persönlicher Verantwortung angesichts beispielloser Situationen. Sie ersetzt eine lebendige Beziehung zu Gott durch religiöse Rechenschaftslegung.

Zweitens dient Legalismus Machtinteressen. Wer die Auslegung der Regeln kontrolliert, kontrolliert die Gemeinde. Der Synagogenvorsteher verteidigt seine Autorität ebenso wie das Gesetz. Wenn Jesus am Sabbat durch die Anrufung von Barmherzigkeit heilen kann, relativiert dies das gesamte System der Verbote, für das die Obrigkeit verantwortlich ist. Die Empörung des Synagogenvorstehers spiegelt diese wahrgenommene Bedrohung wider: Jesus bietet einen anderen Zugang zu Gott, einen Weg, der die offiziellen Vermittler umgeht.

Doch Jesus lehnt das Gesetz nicht ab. Er erfüllt es, indem er seinen innersten Geist offenbart. Die Tora selbst bekräftigt: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Lev 19,18). Sie gebietet auch: „Das Blut deines Nächsten soll dir nicht gleichgültig sein“ (Lev 19,16). Wie lassen sich diese Gebote mit der Weigerung vereinbaren, Leiden am Sabbat zu lindern? Jesus zeigt, dass das Liebesgebot der hermeneutische Schlüssel zum gesamten Gesetz ist. Wenn eine Auslegung des Gesetzes der Liebe widerspricht, ist die Auslegung fehlerhaft, nicht die Liebe.

Diese Priorität der Menschenwürde ist auch heute noch von großer Bedeutung. Wie oft haben religiöse Institutionen Menschen auf dem Altar der Lehre oder Disziplin geopfert? Wie oft wurden im Namen der Wahrung der bestehenden Ordnung Ausgrenzungen, Verurteilungen und komplizenhaftes Schweigen angesichts von Missständen praktiziert? Die Geschichte der gebeugten Frau ist eine Warnung: Wenn Religion zu einem Instrument der Unterdrückung statt der Befreiung wird, verrät sie ihre Mission. Wahre Treue zu Gott erfordert die Anerkennung der unveräußerlichen Würde jedes Menschen, insbesondere der Schwächsten.

Das „Unsichtbare“ heute erkennen und befreien

Jesu Geste gegenüber der gebeugten Frau verdeutlicht unsere gemeinsame Verantwortung gegenüber denen, die von der Gesellschaft unsichtbar gemacht werden. Diese Frau war zwar physisch in der Synagoge anwesend, doch niemand sah sie wirklich. Ihr gebeugter Körper verdammte sie zu einer Form sozialer Nichtexistenz. Wie viele Menschen sind heute unter uns, bleiben aber unsichtbar?

Die Obdachlosen auf unseren Straßen sind das auffälligste Beispiel. Millionen von Menschen gehen täglich an Obdachlosen vorbei, schauen aber weg. Wirtschaftliche Unsicherheit, psychische Erkrankungen und Sucht machen diese Menschen für die meisten unsichtbar. Sie werden Teil des Stadtbildes, ein Ärgernis, das man ignoriert oder umgeht. Doch wie die Frau im Evangelium sind sie „Söhne und Töchter Abrahams“, Menschen mit innerer Würde.

Ältere Menschen erleben in unseren Gesellschaften oft eine Form sozialer Krümmung. An den Rand gedrängt, in Institutionen isoliert, ihrer sozialen Rolle beraubt, werden sie unsichtbar. Ihre Weisheit ist nicht mehr gefragt, ihre Erfahrung wird nicht mehr geschätzt. Ihr alternder Körper, wie der der gebeugten Frau, wird zu einem Hindernis für ihre Anerkennung als vollwertige Mitglieder der Gemeinschaft. Indem Jesus diese Frau aufrichtet, ruft er uns dazu auf, die älteren Menschen aufzurichten und sie wieder in den Mittelpunkt unserer Anliegen zu stellen.

Prekär Beschäftigte, Migranten, Menschen mit Behinderungen, Opfer häuslicher Gewalt: All diese Kategorien neigen unsere Gesellschaften dazu, auszugrenzen, zu verkrüppeln, unfähig, aufrecht zu stehen und hoffnungsvoll in den Horizont zu blicken. Die Geschichte des Evangeliums stellt uns vor eine Herausforderung: Sehen wir sie wirklich? Oder gehen wir an ihnen vorbei, in unseren eigenen Sorgen und unseren eigenen Bräuchen versunken?

Erkennen erfordert einen aktiven Blick, eine bewusste Aufmerksamkeit. Jesus „sieht“ die Frau. Dieses Verb impliziert eine Wahrnehmung, die über die bloße Registrierung mit der Netzhaut hinausgeht. Es ist ein Sehen, das zum Erkennen wird, das Existenz und Würde verleiht. Wir sind aufgerufen, diesen Blick zu pflegen. Er beginnt mit einfachen Gesten: den Obdachlosen mit Namen zu grüßen, sich die Zeit zu nehmen, einem Kollegen in Not zuzuhören, einen älteren Nachbarn zu besuchen, die Rechte eines ausgebeuteten Arbeiters zu verteidigen.

Befreiung erfordert also mehr als einen Blick. Jesus sah die Frau nicht nur; er rief sie, legte ihr die Hände auf und heilte sie. Befreiung erfordert konkrete Taten. Für uns kann das bedeuten, uns für eine gerechtere Politik einzusetzen, uns in karitativen Organisationen zu engagieren, Unterdrückungsstrukturen anzuprangern und unsere Zeit und Fähigkeiten für die Schwächsten einzusetzen. Manchmal bedeutet Befreiung auch, gesellschaftliche Konventionen zu übertreten und die etablierte Ordnung zu stören, so wie Jesus den Synagogenvorsteher störte.

Anwendungen: Barmherzigkeit, Urteilsvermögen und Engagement

Wie können wir die Lehren dieser Geschichte in unser tägliches Leben übertragen? Es ergeben sich mehrere Anwendungsbereiche, die unterschiedliche Bereiche der Existenz berühren.

Im kirchlichen Leben besteht die Herausforderung darin, eine Gemeinschaft zu pflegen, die befreit, statt zu unterdrücken. Allzu oft reproduzieren Gemeinden die Muster, die Jesus kritisiert: starre Praktiken, liturgischer Formalismus, moralische Verurteilung von Menschen, die sich nicht an die Normen halten. Jesus nachzuahmen bedeutet, Räume zu schaffen, in denen jeder, unabhängig von seiner Situation, aufrecht stehen kann. Dies erfordert bedingungslose Aufnahme, vorurteilsfreies Zuhören und eine Seelsorge, die den Menschen statt Regeln in den Mittelpunkt stellt.

Im Berufsleben lädt uns diese Episode dazu ein, die Systeme zu hinterfragen, die den Einzelnen beugen. Unwürdige Arbeitsbedingungen, ständiger Leistungsdruck, entmenschlichendes Management: All dies sind moderne Formen der Beugung. In der Arbeitswelt engagierte Christen sind aufgerufen, Impulse für den Wandel zu setzen, Praktiken zu fördern, die die Menschenwürde achten, Ungerechtigkeiten anzuprangern, auch wenn sie beunruhigend sind und den Zwängen unmittelbarer Profitabilität widersprechen.

Im Familienleben erinnert uns die Geschichte daran, wie wichtig es ist, unsere Familienmitglieder wirklich zu sehen. Ehepartner, Kinder, Eltern leiden oft still, gebeugt unter der Last von Angst, Depression und Versagen. Jesus lehrt uns, diesen aufmerksamen Blick zu entwickeln, der verborgenes Leid wahrnimmt und es wagt, es herauszufordern. Er lehrt uns auch, dass bestimmte Bindungen, die uns belasten, durchbrochen werden müssen: toxische Beziehungen, emotionale Abhängigkeiten, erdrückende Erwartungen. Einen geliebten Menschen zu befreien kann bedeuten, ihm zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen und seine Autonomie und Würde wiederzuerlangen.

Für soziales und politisches Engagement liefert Lukas‘ Passage ein Kriterium zur Unterscheidung: Jedes Gesetz, jede Institution, jede Praxis muss anhand ihrer Auswirkungen auf die Schwächsten bewertet werden. Eine Politik, die die Armen weiter unterdrückt, Ausländer ausgrenzt oder Kranke im Stich lässt, widerspricht dem Evangelium, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen oder sicherheitspolitischen Begründung. Jesu Jünger haben die Pflicht, ihre Stimme zu erheben, institutionelle Heucheleien anzuprangern und sich für Reformen einzusetzen, die die Schieflage unserer Zeit korrigieren.

Christliche Tradition

Das Thema der Befreiung vom Sabbat findet in der Heiligen Schrift zahlreiche Widerhall. Im Alten Testament entfaltet das Buch Jesaja eine prophetische Kritik am rein formalen Fasten: „Ist das nicht das Fasten, an dem ich Gefallen habe: die Fesseln der Bosheit zu lösen, die Fesseln des Jochs zu lösen, die Beladenen freizumachen und jedes Joch zu zerbrechen?“ (Jes 58,6). Dieser Text nimmt Jesu Handeln vorweg: Wahre Anbetung besteht in der Befreiung der Unterdrückten, nicht in der Einhaltung leerer Riten.

Die Kirchenväter dachten intensiv über diese Passage nach. Der heilige Ambrosius von Mailand bemerkte im 4. Jahrhundert: „Der Sabbat wurde für den Menschen eingesetzt, damit er von seiner Sklavenarbeit ausruhen und sich den Werken Gottes widmen kann. Welches Werk ist nun göttlicher, als die Gefallenen aufzurichten und die Unterdrückten zu befreien?“ Er sieht in der Heilung der gebeugten Frau eine Lehre über die wahre Natur der Sabbatruhe: nicht Untätigkeit, sondern Handeln im Einklang mit dem Willen Gottes.

Der heilige Johannes Chrysostomus betont in seinen Predigten die soziale Dimension dieser Episode. Er sieht darin eine Verurteilung derer, denen rituelle Orthodoxie wichtiger ist als das praktische Wohl ihres Nächsten. „Jesus lehrt uns, dass der Sabbat dazu da ist, dem Menschen zu dienen, nicht ihn zu versklaven“, schreibt er. Diese Lesart beeinflusste die gesamte ostchristliche Tradition, in der die Barmherzigkeit (eleos) einen zentralen Platz in der Spiritualität einnimmt.

In der katholischen Tradition greift das Zweite Vatikanische Konzil diese Priorität der menschlichen Person in der Pastoralkonstitution Gaudium et spes auf: „Der Mensch ist das einzige Geschöpf auf Erden, das Gott um seiner selbst willen gewollt hat.“ Diese grundlegende Aussage spiegelt die von Jesus gegebene Bezeichnung „Tochter Abrahams“ wider. Die Würde jedes Menschen ergibt sich nicht aus seiner sozialen Nützlichkeit, seiner Produktivität oder seiner Normkonformität, sondern aus seiner Stellung als Abbild Gottes.

Der Katechismus der Katholischen Kirche erläutert in seinem Kommentar zum dritten Gebot: „Der Sabbat ist um des Menschen willen da, nicht der Mensch um des Sabbats willen“ (KKK 2173). Er fügt hinzu, dass Jesus durch seine Heilungen am Sabbat die tiefe Bedeutung des Tages des Herrn offenbart: ein Tag der Barmherzigkeit, nicht der Gesetzlichkeit. Diese Auslegung erlaubt Werke der Nächstenliebe und der Not am Sonntag, dem christlichen Ruhetag.

In jüngerer Zeit hat Papst Franziskus die Barmherzigkeit zu einem Schwerpunkt seines Pontifikats gemacht. In der Indikationsbulle zum Jubiläum der Barmherzigkeit, Misericordiae Vultus, schreibt er: „Jesus bekräftigt, dass von nun an die Lebensregel seiner Jünger der Barmherzigkeit weichen muss.“ Die Geschichte der gebeugten Frau veranschaulicht diese Regel perfekt: Vor die Wahl gestellt zwischen strikter Einhaltung und befreiendem Mitgefühl entscheidet sich Jesus stets für Letzteres.

Meditationen zur Genesung

Um dieses Evangelium in unser Gebetsleben zu integrieren, gibt es hier einen meditativen Ansatz in mehreren Phasen, der an eine Zeit der persönlichen oder gemeinschaftlichen Lectio divina angepasst werden kann.

Schritt Eins: Positionieren Sie sich in der Szene. Stellen Sie sich vor, Sie wären am Sabbat in der Synagoge. Jesus lehrt. Sie sitzen vielleicht in der Menge und lauschen seinen Worten. Dann sehen Sie, wie diese gebeugte Frau leise hereinkommt, gewohnt, unbemerkt zu bleiben. Stellen Sie sich vor, wie ihr Alltag sein muss: die körperlichen Schmerzen, die soziale Ausgrenzung, die Unfähigkeit, aufzublicken.

Schritt zwei: Identifizieren Sie Ihre eigenen Krümmungen. Fragen Sie sich: Was beugt mich? Welche Lasten, welches Leid, welche Bindungen hindern mich daran, aufrecht vor Gott und anderen zu stehen? Es könnten nagende Schuldgefühle sein, eine nicht verheilte Wunde, eine Sucht, eine lähmende Angst. Benennen Sie diese Beugung im Stillen.

Dritter Schritt: Heißen Sie den Blick Jesu willkommen. Jesus sieht dich, wie er die Frau sah. Er ruft dir zu: „[Dein Vorname], du bist von deiner Krankheit befreit.“ Lass dieses Wort in dir nachklingen. Spüre Christi liebevolle Fürsorge, seinen tiefen Wunsch, dich zu befreien. Er kommt auf dich zu und legt seine Hände auf das, was dich kränkt.

Schritt vier: Stehen Sie gerade. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Körper (und Ihr Geist) allmählich aufrichtet. Sie können dies mit einer körperlichen Geste begleiten: Stehen Sie auf, strecken Sie die Schultern, heben Sie das Gesicht. Werden Sie sich beim Aufrichten bewusst, was sich verändert: Ihr Blick kann sich nun dem Horizont zuwenden, anderen Menschen, dem Himmel. Sie sind nicht länger in Ihr Leiden zurückgezogen.

Schritt fünf: Geben Sie Ruhm. Geben Sie wie die geheilte Frau Gott die Ehre. Drücken Sie Ihre Dankbarkeit für die erhaltene oder ersehnte Befreiung aus. Sie können einen Lobpsalm verwenden (zum Beispiel Psalm 146: „Der Herr richtet auf, die beladen sind“) oder einfach spontane Dankesworte.

Schritt sechs: Setzen Sie sich dafür ein, andere zu befreien. Zum Abschluss fragen Sie sich: Wer in meinem Umfeld ist stur? Welche konkreten Maßnahmen kann ich diese Woche ergreifen, um anderen zu helfen, den richtigen Weg zu finden? Formulieren Sie einen einfachen und umsetzbaren Vorsatz, wie zum Beispiel die Handauflegung Jesu.

Aktuelle Spannungen

Aus dieser Geschichte ergeben sich einige schwierige Fragen, wenn man sie auf unsere Gegenwart anwendet. Wie können wir erkennen, wann es gerechtfertigt ist, eine Regel zu brechen? Jesu Antwort ist kein Freibrief für moralische Anarchie. Er sagt nicht, dass alle Regeln schlecht sind oder dass alles erlaubt ist. Er legt ein Kriterium fest: Wenn die Einhaltung einer Regel Leid verschlimmert oder einen offensichtlichen Nutzen verhindert, muss diese Regel überdacht werden. Erkenntnis erfordert Weisheit, Gebet und oft auch gesellschaftliche Beratung. Doch das ultimative Kriterium bleibt die gelebte Nächstenliebe.

Manche wenden ein: Wenn jeder nach seinem Gewissen entscheidet, wann er die Regeln anwendet, besteht dann nicht die Gefahr des Relativismus? Diese Befürchtung ist nicht unbegründet. Doch Jesus befürwortet keinen Relativismus; er bekräftigt eine klare Wertehierarchie. Das Gebot der Liebe ist nicht relativ, sondern absolut. Relativiert werden können hingegen die sekundären Anwendungen, die in bestimmten Kontexten diesem primären Gebot widersprechen. Die gebeugte Frau zeigt, dass bestimmte menschliche Interpretationen des göttlichen Gesetzes zu Hindernissen für Gottes Plan werden können.

Ist diese Erzählung im gegenwärtigen Kontext der Säkularisierung noch relevant? Absolut. Legalismus ist nicht den Religionen vorbehalten. Moderne Gesellschaften haben ihre eigenen säkularen Sabbate: starre soziale Normen, Verhaltenskodizes für Berufstätige, Vorschriften zu Aussehen und Leistung. Der Produktivitätskult beugt Millionen von Menschen unter Stress und Erschöpfung. Tyrannische ästhetische Standards beugen junge Menschen unter der Last der Körperscham. Die Geschichte Jesu ruft uns dazu auf, diese neuen Formen des Legalismus zu erkennen und sie im Namen der Menschenwürde herauszufordern.

Und schließlich: Wie lässt sich diese befreiende Lesart mit dem Respekt vor der kirchlichen Autorität vereinbaren? Die katholische Kirche schätzt das Lehramt und die Gemeindedisziplin. Jesus selbst lehnt legitime Autorität nicht ab; er prangert ihren Missbrauch an. Der Synagogenvorsteher wird nicht für seine Rolle verurteilt, sondern für seine Heuchelei und Herzenshärte. Ebenso bedeutet Respekt vor der kirchlichen Autorität heute nicht blinde Zustimmung zu jeder Praxis oder Anweisung. Wie die Propheten des Alten Testaments können und müssen die Gläubigen in kindlichem und konstruktivem Geist Praktiken hinterfragen, die eher beugen als befreien. Die Erzählung des Evangeliums legitimiert eine kritische Stimme im Dienste der Wahrheit und der Nächstenliebe.

Gebet

Herr Jesus Christus, du sahst die Frau in der Synagoge und sahst sie gebeugt. Hilf uns, die Unsichtbaren unserer Zeit zu erkennen. Öffne unsere Augen für das verborgene Leid unserer Mitmenschen. Gib uns den Mut, sie herauszufordern, ihnen die Hand zu reichen und zu ihrer Befreiung beizutragen. Mögen unsere Gemeinden zu Orten der Genesung und nicht der Unterdrückung werden, zu Gemeinschaften, in denen jeder als Sohn oder Tochter Abrahams in seiner Würde aufrecht stehen kann.

Allmächtiger Vater, du hast den Sabbat als Tag der Ruhe und der Befreiung eingesetzt. Vergib uns, dass wir dein Gesetz so oft zu einer unerträglichen Last gemacht haben. Vergib uns, dass wir Menschen auf dem Altar unserer starren Prinzipien opfern. Lehre uns, den Geist deines Gesetzes zu erkennen und die Liebe in den Mittelpunkt aller Einhaltung zu stellen. Befreie uns von unseren Gesetzen, unseren gnadenlosen Urteilen und unseren ungerechten Ausschlüssen.

Heiliger Geist, du, der du zu Beginn der Schöpfung über den Wassern schwebtest, schwebe über unseren Gemeinschaften. Erfülle uns mit deinem Mitgefühl, deiner Urteilskraft und deiner Kraft, die Strukturen der Unterdrückung herauszufordern. Verwandle unsere verhärteten Herzen in Herzen aus Fleisch, die fähig sind, mit den Weinenden zu weinen und sich mit den Fröhlichen zu freuen. Mache uns zu Werkzeugen deiner Barmherzigkeit in einer Welt, die so viele beugt.

Wir beten für alle, die heute am Boden sind: die chronisch Kranken, die in Einsamkeit leben, die Alten, die in Heimen im Stich gelassen werden, die von ungerechten Systemen ausgebeuteten Arbeiter, die abgelehnten und gedemütigten Migranten, die Opfer häuslicher Gewalt, die sich nicht zu Wort melden, die jungen Menschen, die von gesellschaftlichen Erwartungen erdrückt werden. Möge deine befreiende Hand auf jedem von ihnen ruhen. Erwecke Zeugen, die es nach deinem Bild wagen, sie aufzurichten.

Wir beten auch für die religiösen und gesellschaftlichen Führungspersönlichkeiten: Mögen sie den Mut haben, den Menschen stets über Systeme, Barmherzigkeit über Gesetzlichkeit und Gerechtigkeit über den Erhalt ihrer Privilegien zu stellen. Gib ihnen die Weisheit, Strukturen zu reformieren, die sie verbiegen, Institutionen zu schaffen, die sie begradigen, und Gesetze zu erlassen, die befreien.

Maria, Mutter der Barmherzigkeit, du hast all dies in deinem Herzen bewahrt, bewahre in uns die Erinnerung an diese geheilte Frau. Möge ihre Geschichte uns stets an unsere Berufung erinnern: in einer verdorbenen Welt zu helfen, die Besserung zu bewirken. Erwirke uns durch deine Fürsprache die Gnade, nach dem Bild deines Sohnes Jesus zu Gestaltern der Würde und Freiheit zu werden.

Amen.

Diese Botschaft mit praktischem Engagement leben

Diese Geschichte aus dem Evangelium erfordert nicht nur Meditation; sie erfordert konkretes Handeln. Die Heilung der gebeugten Frau wirkt sich auf uns aus, wenn wir wiederum zu Befreiern werden. Jesus hat nicht alle Strukturen und Regeln abgeschafft, aber er hat ein Kriterium für die Unterscheidung geschaffen: Was Menschen beugt, muss begradigt werden. Was entfremdet, muss gebrochen werden. Was unterdrückt, muss angeprangert werden.

Konkret beginnt es mit Aufmerksamkeit. Üben wir täglich unseren Blick, um die Menschen um uns herum wahrzunehmen, die in einer schwierigen Lage sind. Der schweigsame Kollege im Büro, der Nachbar, den wir nicht mehr sehen, der Freund, der Einladungen systematisch ablehnt: alles mögliche Anzeichen verborgenen Leidens. Gehen wir näher heran, nicht um zu urteilen oder zu belehren, sondern um zuzuhören und unsere Anwesenheit anzubieten.

Wagen wir es als Nächstes, die Frau herauszufordern. Jesus sah die Frau nicht nur; er sprach mit ihr. Manchmal ist es der erste Schritt zur Heilung, das Schweigen über das Leiden zu brechen. „Ich sehe, du scheinst zu kämpfen. Möchtest du darüber reden?“ Ein solcher Satz, sanft und respektvoll gesprochen, kann ein Wort freisetzen, das lange zurückgehalten wurde.

Zum Schluss legen wir symbolisch die Hände auf. Das bedeutet, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um zu helfen und zu unterstützen. Zeit, Geld und Fähigkeiten anzubieten. Für Reformen zu kämpfen. Ungerechtigkeiten öffentlich anzuprangern. Sich für wohltätige Zwecke zu engagieren. Gewissenhaft für eine Politik zu stimmen, die die Menschenwürde achtet. Jede Geste zählt; jede Tat trägt zu der großen Bewegung der Genesung bei, die von Christus ins Leben gerufen wurde.

Spiritueller und praktischer Fahrplan

- Einen aufmerksamen Blick kultivieren : Jede Woche eine unsichtbare oder korrupte Person in meinem Umfeld identifizieren und ihr Zeit widmen, ihr wirklich zuzuhören.

- Ich untersuche meine eigenen Gesetzmäßigkeiten : Bereiche identifizieren, in denen ich mir selbst oder anderen strenge Regeln auferlege, und diese im Licht der Barmherzigkeit überdenken.

- Praktiziere den befreienden Sabbat : Machen Sie den Sonntag (oder einen anderen Wochentag) zu einer Zeit der Ruhe, die Sie befreit, und tun Sie dazu auch karitative Arbeit oder zeigen Sie Solidarität mit einem geliebten Menschen in Not.

- Aufdeckung institutioneller Heuchelei : Wagen Sie es, in meiner Gemeinde, meinem beruflichen Umfeld oder meiner Gemeinschaft die Praktiken, die die Schwächsten unterdrücken, respektvoll in Frage zu stellen.

- Machen Sie eine dauerhafte Verpflichtung : Treten Sie einem Verein oder einer Bewegung bei, die sich für die Behebung der Probleme unserer Zeit einsetzt (Hilfe für Obdachlose, Verteidigung von Migranten, Unterstützung von Kranken, Kampf gegen Ungleichheiten).

- Befreiungen feiern : So wie die geheilte Frau Gott die Ehre gab, nehmen Sie sich Zeit, jeden Sieg über die Mächte, die sie beugen, zu feiern und dafür zu danken, ob klein oder groß.

- Die Geschichte weitergeben : Teilen Sie diese Evangeliumsseite mit anderen, in der Familie, in Gebetsgruppen oder in säkularen Kontexten, als Inspirationsquelle für eine gerechtere Gesellschaft.

Verweise

- Neues Testament, Evangelium nach Lukas, Kapitel 13, Verse 10-17: Quelltext der Episode von der gebeugten Frau, die am Sabbat geheilt wurde.

- Buch Jesaja, Kapitel 58, Verse 6-7: prophetische Kritik an der formellen Anbetung und Aufruf zur Befreiung der Unterdrückten, die das Handeln Jesu vorwegnimmt.

- Der heilige Ambrosius von Mailand, Kommentar zum Lukasevangelium : patristische Interpretation, die den Vorrang der Barmherzigkeit vor der rituellen Einhaltung betont.

- Zweites Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes (Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt), § 24: Bestätigung der inneren Würde der menschlichen Person.

- Katechismus der Katholischen Kirche, §2168-2173: Lehre vom dritten Gebot und der Bedeutung des Sonntags als Tag der Befreiung.

- Papst Franziskus, Misericordiae Vultus (Verkündigungsbulle zum Jubiläum der Barmherzigkeit): Zeitgenössische Überlegungen zur Barmherzigkeit als Regel des christlichen Lebens.

- John P. Meier, Ein gewisser Jude Jesus – Die Fakten der Geschichte, Band III: Historisch-kritische Analyse der Wunder Jesu und ihrer Bedeutung im jüdischen Kontext des ersten Jahrhunderts.

- Joel B. Green, Das Lukasevangelium (Neuer internationaler Kommentar zum Neuen Testament): ausführlicher exegetischer Kommentar, der die Geschichte in die lukanische Theologie einordnet.

Möge diese Betrachtung der gebeugten Frau in Ihnen den Wunsch wecken, sich selbst und andere aufzurichten. Die Befreiung, die Jesus an jenem Sabbat bewirkte, wirkt auch heute noch fort – durch jede Tat des Mitgefühls, jedes Wort der Wahrheit, jeden Kampf für Gerechtigkeit. Sehen Sie selbst, rufen Sie, legen Sie die Hände auf.