Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer

Brüder,

wir haben eine Schuld,

aber es ist nicht auf das Fleisch gerichtet

nach dem Fleisch leben zu müssen.

Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt,

du wirst sterben;

aber wenn durch den Geist

du tötest die Taten des sündigen Menschen,

du wirst leben.

Für alle, die vom Geist Gottes geleitet werden,

Dies sind die Söhne Gottes.

Ihr habt keinen Geist empfangen, der euch versklavt

und bringt dich zurück zur Angst;

aber ihr habt einen Geist empfangen, der euch zu Söhnen gemacht hat.

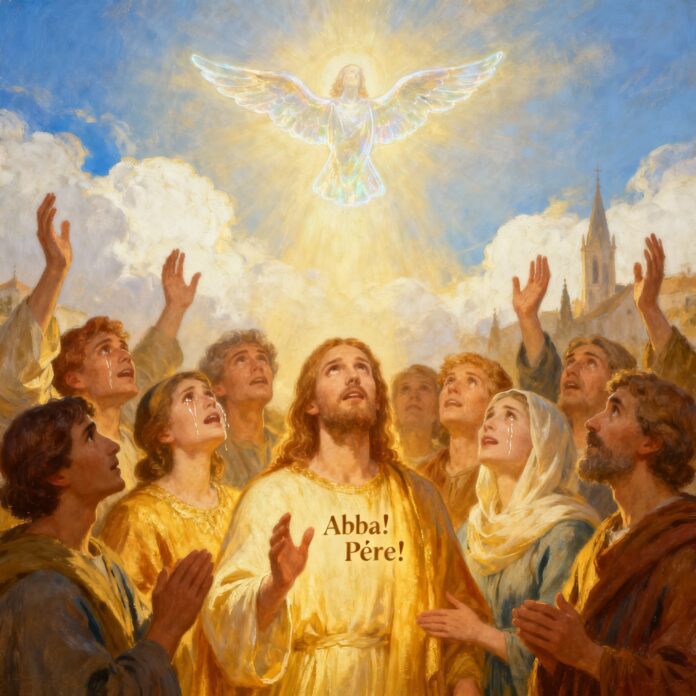

und in ihm rufen wir: Abba! ", das heißt: Vater!

So ist es der Heilige Geist selbst, der Zeugnis ablegt für unseren Geist

dass wir Kinder Gottes sind.

Da wir seine Kinder sind,

wir sind auch seine Erben:

Erben Gottes,

Erben mit Christus,

wenn wir wenigstens mit ihm leiden

um mit ihm in Herrlichkeit zu sein.

– Wort des Herrn.

Von der Sklaverei zur Sohnschaft: Wie der Heilige Geist unsere Identität verändert

Entdecken Sie, warum Paulus Gott „Abba“ nennt und was dies in Ihrem spirituellen Leben radikal verändert.

In seinem Brief an die Römer schlägt Paulus eine geistliche Revolution vor: Wir sind nicht länger zitternde Sklaven vor einem fernen Herrn, sondern von Gott selbst adoptierte Kinder. Diese radikale Transformation wird durch den Heiligen Geist bewirkt, der uns „Abba!“ rufen lässt – das vertraute Wort, mit dem Jesus zu seinem Vater sprach. Diese Passage stellt unser Verständnis vom christlichen Leben auf den Kopf: Ein Leben nach dem Geist ist kein moralischer Zwang, sondern das Erlernen kindlicher Freiheit, die uns zur verheißenen Herrlichkeit führt.

Wir untersuchen zunächst den historischen und theologischen Kontext dieser paulinischen Aussage und analysieren dann die zentrale Dynamik des Textes: den Wandel von Furcht zu Vertrauen. Anschließend vertiefen wir uns in drei wesentliche Dimensionen: die vom Heiligen Geist geschenkte Freiheit, die wiederhergestellte Vertrautheit mit Gott und das den Kindern verheißene herrliche Erbe. Schließlich erfahren wir, wie wir diese Gottessohnschaft im Alltag umsetzen können.

Kontext: Paulus schreibt an die Christen in Rom

Als Paulus seinen Brief an die Römer schrieb, vermutlich um 57/58 n. Chr. aus Korinth, wandte er sich an eine Gemeinde, die er noch nicht persönlich besucht hatte. Rom, die Hauptstadt des Reiches, beherbergte eine vielfältige christliche Gemeinde, die sich aus Konvertiten sowohl jüdischen als auch heidnischen Ursprungs zusammensetzte. Paulus, der Völkerapostel, versuchte, die theologischen Grundlagen des christlichen Glaubens mit einer Tiefe und Systematik zu ergründen, die in seinen anderen Schriften ihresgleichen sucht.

Kapitel 8 des Römerbriefs stellt einen der Höhepunkte paulinischen Denkens dar. Nachdem Paulus ausführlich die Rechtfertigung durch den Glauben und die Befreiung von der Sünde entwickelt hat, befasst er sich nun mit dem Leben im Geist. Dieser Abschnitt ist eine konkrete Antwort auf die existenzielle Frage, die sich jeder Gläubige stellt: Wie können wir diese neue geistliche Realität im Alltag leben?

Die Wortwahl des Paulus verrät eine bestimmte Absicht. Er verwendet den griechischen Begriff „huiothesia“, der in der römischen Welt die legale Adoption bezeichnete. Dieser Begriff hatte erhebliche rechtliche Bedeutung: Das adoptierte Kind wurde zum vollwertigen Erben, genau wie ein leiblicher Sohn. Paulus bedient sich also des sozialen Vokabulars seiner Zeit, um eine revolutionäre spirituelle Realität auszudrücken.

Der Gegensatz zwischen „Fleisch“ und „Geist“ prägt den gesamten Abschnitt. In der Sprache des Paulus bezeichnet das Fleisch nicht nur den physischen Leib, sondern die gesamte menschliche Existenz, die auf sich selbst ausgerichtet, von Gott getrennt und in ihren eigenen Grenzen gefangen ist. Der Geist hingegen stellt die göttliche Kraft dar, die im Gläubigen wohnt und ihn von innen heraus verwandelt.

Das aramäische Wort „Abba“ nimmt eine zentrale Stellung ein. Jesus benutzte es, um Gott anzusprechen, und die Evangelien haben diesen Begriff in seiner ursprünglichen Sprache bewahrt, was seine Bedeutung bezeugt. „Abba“ verbindet kindliche Zärtlichkeit und kindlichen Respekt. Es ist weder das einfache „Papa“, das manchmal übersetzt wird, noch das distanzierte und förmliche „Vater“, sondern Ausdruck vertrauensvoller Vertrautheit.

Im liturgischen Kontext wird diese Passage häufig an Festen zur Feier des Heiligen Geistes, insbesondere an Pfingsten oder der Dreifaltigkeit, verkündet. Sie erinnert uns daran, dass christliches Leben nicht auf die Befolgung äußerer Moralvorstellungen beschränkt ist, sondern darin besteht, durch den Heiligen Geist eine kindliche Beziehung zu Gott zu leben. Diese Perspektive verändert unsere Einstellung zu Gebet, Ethik und christlicher Hoffnung radikal.

Analyse: Die Dynamik der inneren Transformation

Paulus argumentiert anhand eines auffälligen Kontrasts: Zwei Existenzweisen stehen sich gegenüber, von denen die eine zum Tod, die andere zum Leben führt. Dieser Gegensatz ist nicht nur moralischer oder verhaltensbezogener Natur; er berührt die Identität des Gläubigen.

Der erste Teil des Textes stellt eine paradoxe Schuld dar: Wir haben eine Schuld, aber nicht gegenüber dem Fleisch. Diese überraschende Formulierung kehrt die übliche Logik um. In der alltäglichen menschlichen Erfahrung scheinen wir gerade unseren Wünschen, unseren Ängsten und unseren Instinkten etwas zu schulden. Paulus behauptet das Gegenteil: Wir schulden dieser Logik des Todes nichts. Die von Christus bewirkte Befreiung hat uns von jeder Verpflichtung zur Sünde befreit.

Das Verb „töten“, das Paulus für die Taten des sündigen Menschen verwendet, offenbart die Radikalität des geistlichen Kampfes. Es geht nicht darum, unser Verhalten schrittweise zu verbessern, sondern alles zu töten, was zum alten Regime gehört. Diese geistliche Gewalt ist nur „durch den Geist“ möglich, präzisiert Paulus. Christliche Askese ist nie eine rein menschliche Anstrengung, sondern eine Zusammenarbeit mit der göttlichen Kraft, die in uns wirkt.

Der entscheidende Wendepunkt des Abschnitts ist die Bekräftigung der Sohnschaft: „Ihr habt keinen sklavischen Geist empfangen.“ Hier benennt Paulus den Kern des menschlichen Problems: die Angst. Der Mensch lebt von Natur aus in Angst vor Gott, in Angst vor Gericht, Strafe und Verlassenheit. Diese Angst erzeugt innere Sklaverei, die psychische Knechtschaft, die das Leben lähmt.

Der empfangene Geist bewirkt das Gegenteil: Er erzeugt kindliche Freiheit. Diese Freiheit besteht nicht darin, zu tun, was man will, sondern im Vertrauen zu leben, ohne den Schrecken, der den Sklaven auszeichnet. Das Kind macht manchmal Fehler, ist sogar ungehorsam, aber es weiß, dass es ein Kind bleibt, dass seine Identität nicht von seinen Leistungen abhängt.

Der Ruf „Abba, Vater!“ ist der Höhepunkt dieser Verwandlung. Paulus verwendet das Verb „crazo“, das einen kraftvollen, spontanen Schrei aus der Tiefe ausdrückt. Es ist kein höfliches Rezitieren, sondern ein Ausdruck innerer Erkenntnis. Der Geist selbst spricht diesen Ruf durch uns aus und bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes geworden sind.

Dieses innere Bekenntnis verdient Beachtung. Paulus spricht hier nicht von theoretischem Wissen oder einer intellektuell akzeptierten Lehre. Der Geist bezeugt, das heißt, er erzeugt eine existenzielle Gewissheit, eine tiefe Überzeugung, die unsere Wahrnehmung von uns selbst und von Gott verändert. Diese Gewissheit ist nicht stolz, sondern friedvoll; sie befreit uns von geistlicher Angst.

Die vom Geist geschenkte Freiheit: Über die Leistungslogik hinausgehen

Die erste Dimension, die wir untersuchen müssen, betrifft das Wesen dieser von Paulus verkündeten geistlichen Freiheit. Allzu oft reduzieren wir das christliche Leben auf eine Liste von Geboten, die es zu befolgen, Bräuchen, die es zu befolgen gilt, und Sünden, die es zu vermeiden gilt. Dieser Ansatz enthält zwar einige Wahrheiten, verfehlt aber die wesentliche Botschaft des Paulus.

„Nach dem Fleisch“ zu leben bedeutet im Wortschatz des Paulus, sein Leben nach den eigenen Ressourcen, den natürlichen Fähigkeiten und dem eigenen Willen auszurichten. Diese Logik führt paradoxerweise zu Scheitern und Tod – nicht etwa, weil menschliches Bemühen grundsätzlich schlecht wäre, sondern weil es die innere Wandlung, die nur Gott bewirken kann, nicht bewirken kann. Sich selbst überlassen, dreht sich der Mensch im Kreis, wiederholt dieselben Muster und bleibt Gefangener seiner Grenzen.

Der Geist führt eine radikal andere Dynamik ein. Er unterstützt nicht einfach unsere Bemühungen oder stärkt unseren Willen. Er bewirkt in uns, was wir allein nicht schaffen können: göttliches Leben, Christusähnlichkeit, die Fähigkeit, so zu lieben, wie Gott liebt. Dieses Wirken des Geistes entbindet uns nicht von unserer Verantwortung, sondern stellt sie in einen anderen Rahmen: Wir wirken mit einer Gnade zusammen, die uns vorausgeht und uns begleitet.

Die Metapher vom Töten der Taten des sündigen Menschen offenbart einen oft übersehenen Aspekt christlicher Spiritualität. Es ist kein Krieg gegen uns selbst, der zu Hass auf unsere Menschlichkeit führt. Der Feind ist nicht unser Körper, unsere Gefühle oder unsere Wünsche, sondern die durch die Sünde verzerrte Dynamik: der Stolz, der uns isoliert, der Egoismus, der uns nach innen kehren lässt, die Eifersucht, die uns vergiftet, die Angst, die uns lähmt.

Dieses Töten geschieht „durch den Geist“, wie Paulus präzisiert. Wir sind in diesem Kampf nicht auf unsere eigene Kraft angewiesen. Der Geist wirkt als verwandelnde Kraft, die unsere tiefsten Wünsche allmählich verändert, unsere Motivationen erneuert und unsere Absichten läutert. Dieses göttliche Wirken respektiert unseren Rhythmus und unsere Grenzen; es verletzt uns nicht, sondern befreit uns Stück für Stück.

Die kindliche Freiheit unterscheidet sich grundlegend von der Zügellosigkeit. Sie ist nicht die Erlaubnis, alles zu tun, was man will, sondern die wiederentdeckte Fähigkeit, aus Liebe und nicht aus Zwang das Gute zu wählen. Das Kind gehorcht anders als der Sklave: nicht aus Angst vor Strafe, sondern aus Vertrauen in die Weisheit des Vaters, aus dem Wunsch, ihm ähnlich zu sein, aus Dankbarkeit für seine Liebe.

Diese Freiheit wird im täglichen moralischen Leben konkret erfahren. Der vom Heiligen Geist beseelte Christ widersteht der Versuchung nicht einfach willentlich. Er entdeckt ein tieferes Verlangen – das nach Gemeinschaft mit Gott –, das die Anziehungskraft der Sünde relativiert. Der spirituelle Kampf wird weniger zu einem erbitterten Kampf gegen sich selbst, sondern zu einer fortschreitenden Orientierung auf ein höheres Gut, das anzieht und befreit.

Die Intimität mit Gott wiederhergestellt: Das kindliche Gebet wiederentdecken

Die zweite wesentliche Dimension unseres Textes betrifft die Beziehung zu Gott selbst. Der Übergang von der Sklaverei zur Sohnschaft verändert unsere Art zu beten, über Gott nachzudenken und unseren Glauben im Alltag zu leben, radikal.

Der Geist der Sklaverei, den Paulus beschwört, erzeugt eine Religion der Angst. Gott wird zum strengen Richter, zum gnadenlosen Aufseher, zum Buchhalter, der jeden Fehler aufzeichnet. Dieses Gottesbild enthält zwar einige Wahrheiten über die göttliche Gerechtigkeit, verzerrt aber die christliche Offenbarung. Es erzeugt eine ängstliche, von Perfektion besessene Spiritualität, die zu innerem Frieden unfähig ist.

Religiöse Angst lähmt das Gebet. Zitternd nähert sich der Sklave seinem Herrn, wägt seine Worte ab und wartet auf das Urteil. Sein Gebet wird förmlich, rezitativisch, distanziert. Er rezitiert erlernte Formeln, vollzieht vorgeschriebene Riten, begegnet Gott jedoch nicht wirklich. Das Herz bleibt verschlossen, geschützt hinter äußeren Vorschriften.

Der Geist der Adoption verändert diese Dynamik. Er schenkt uns die Fähigkeit, „Abba“ zu sagen, das Wort, das nur Jesus mit so selbstbewusster Einfachheit aussprach. Wir eignen uns keinen uns fremden Titel an, sondern der Geist lässt uns an der Beziehung teilhaben, die der Sohn zum Vater hat. Er ist es, der in uns, durch uns und durch uns ruft.

Dieses kindliche Gebet ist von Spontaneität geprägt. Der Ruf „Abba“ ist keine kunstvoll komponierte liturgische Formel, sondern der unmittelbare Ausdruck innerer Dankbarkeit. Er entspringt dem Herzen ohne Berechnung, ohne aufwendige Vorbereitung. Das Kind überlegt nicht lange, bevor es seinen Vater ruft; es tut es ganz natürlich, in Not wie in Freude.

Intimität mit Gott bedeutet nicht Respektlosigkeit oder unangebrachte Vertrautheit. Das Wort „Abba“ in der aramäischen Sprache verbindet Zärtlichkeit und Respekt. Das Kind ehrt seinen Vater, gerade weil es ihn kennt und liebt. Diese persönliche Kenntnis begründet eine echte Ehrfurcht, die sich deutlich von unterwürfiger Furcht unterscheidet.

Das christliche Gebet wird zu einem lebendigen Dialog. Wir sprechen nicht mehr mit einem fernen Gott, der uns vielleicht hört, sondern mit dem Vater, der uns aufmerksam zuhört, der sich um uns kümmert und in unser Leben eingreift. Diese Gewissheit verändert unsere Art zu beten: Wir wagen zu bitten, wir akzeptieren es, uns zu beschweren, wir teilen unsere Freuden, wir bringen unsere wahren Bedürfnisse zum Ausdruck und nicht fromme und künstliche Bitten.

Das innere Zeugnis, von dem Paulus spricht, wird zu einer konkreten spirituellen Erfahrung. Im kindlichen Gebet spüren wir manchmal die Gegenwart des Heiligen Geistes, der unserem Geist Zeugnis gibt. Es ist nicht unbedingt eine außergewöhnliche oder mystische Erfahrung, sondern ein tiefer Frieden, eine sanfte Gewissheit, ein Vertrauen, das sich trotz schwieriger Umstände einstellt. Wir wissen, dass wir gehört werden, dass wir nicht allein sind, dass der Vater über seine Kinder wacht.

Das verheißene Erbe: Leben Sie bereits in der Perspektive der Herrlichkeit

Die dritte Dimension unseres Textes öffnet sich der Zukunft und gibt unserer gegenwärtigen Existenz ihre endgültige Richtung. Paulus bekräftigt nicht nur unsere gegenwärtige Kindschaft, sondern zieht daraus auch die eschatologischen Konsequenzen: Wir sind Erben, berufen, an der Herrlichkeit Christi teilzuhaben.

Der Begriff des Erbes hatte in der römischen Welt eine konkrete Bedeutung. Der Erbe erhielt nicht nur die materiellen Güter des Verstorbenen, sondern auch dessen Namen, seinen sozialen Status und seinen Platz in der Gesellschaft. Paulus überträgt diese rechtliche Realität auf die geistliche Ebene: Wir erben Gott selbst, sein Wesen, sein Leben, seine Herrlichkeit.

Diese Perspektive des Erbes verändert unser Verständnis christlicher Existenz. Wir leben nicht nur, um die Gegenwart zu verbessern oder Gebote zu halten, sondern um uns auf eine Fülle vorzubereiten, die jede Vorstellungskraft übersteigt. Diese Hoffnung ist keine Flucht vor der realen Welt, sondern eine Kraft, die uns angesichts gegenwärtiger Schwierigkeiten Sinn und Mut gibt.

Paulus stellt jedoch eine überraschende Bedingung: „Wenn wir mit ihm leiden.“ Diese Klarstellung stellt nicht die Unentgeltlichkeit der Adoption in Frage, sondern betont, dass die Gleichgestaltung mit Christus notwendigerweise durch das Kreuz vor der Auferstehung erfolgt. Der Erbe teilt das Schicksal desjenigen, den er beerbt: Wenn Christus gelitten hat, werden auch wir leiden.

Dieses Leiden „mit Christus“ bezieht sich nicht auf irgendeine Schwierigkeit des Lebens. Paulus spricht von der freiwilligen Teilhabe am Schicksal Christi, von der Akzeptanz der mit dem christlichen Zeugnis verbundenen Prüfungen, von der Solidarität mit dem Gekreuzigten in unserem eigenen Fleisch. Diese Perspektive gibt den unvermeidlichen Leiden des Lebens einen Sinn und verändert unsere Art, sie zu erfahren.

Die Hoffnung auf Herrlichkeit projiziert uns nicht in eine ferne, abstrakte Zukunft. Sie beeinflusst unsere Gegenwart, indem sie aktuelle Schwierigkeiten relativiert. Wie Paulus unmittelbar nach unserer Passage schreiben wird, sind die Leiden der Gegenwart nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die offenbart werden wird. Dieser Vergleich verharmlost die Realität des Leidens nicht, sondern stellt es in eine umfassendere Perspektive.

Die verheißene Verherrlichung betrifft unser ganzes Wesen. Paulus spricht nicht von einem körperlosen Weiterleben der Seele, sondern von einer vollständigen Verwandlung unserer Person, einschließlich des Körpers. Die Auferstehung Christi ist ein Vorbote unserer eigenen Auferstehung. Wir sind berufen, nicht nur sein geistliches Leben, sondern auch seine leibliche Herrlichkeit in einer erneuerten Welt zu teilen.

Diese Hoffnung gibt unserem moralischen und geistlichen Leben Schwung. Wir geben uns nicht mit der gegenwärtigen Mittelmäßigkeit zufrieden, sondern üben uns schon jetzt darin, als Kinder Gottes zu leben und die ersten Früchte künftigen Ruhms hervorzubringen. Die christlichen Tugenden werden zur Lehre eines glorreichen Lebens, zur Vorbereitung auf ein Leben in völliger Versöhnung mit Gott und der Schöpfung.

Tradition: Wie die Kirche über diesen Text meditiert hat

Dieser Abschnitt aus dem Römerbrief hat die christliche Spiritualität im Laufe der Jahrhunderte nachhaltig beeinflusst. Die Kirchenväter erkannten darin eine der Grundlagen ihrer Theologie der Vergöttlichung, der Lehre, nach der der Mensch zur Teilhabe an der göttlichen Natur berufen ist.

Der heilige Augustinus betont in seinen Kommentaren zum Römerbrief die Rolle des Geistes, der uns „Abba“ rufen lässt. Er betont, dass dieses Gebet nicht aus unserer eigenen Kraft kommt, sondern aus der göttlichen Gnade, die in uns wirkt. Augustinus sieht in diesem kindlichen Schrei den Beweis unserer inneren Wandlung: Wir geben nicht vor, Kinder Gottes zu sein, sondern sind es durch das Wirken des Geistes.

Der heilige Thomas von Aquin entwickelt in seiner Summa Theologica den Begriff der göttlichen Adoption und stützt sich dabei stark auf diesen paulinischen Text. Er erklärt, dass die menschliche Adoption die Natur des adoptierten Kindes nicht verändert, während die göttliche Adoption uns wahrhaft verwandelt und uns an der göttlichen Natur teilhaben lässt. Diese Unterscheidung hilft uns, die Radikalität der christlichen Kindschaft zu verstehen: Wir werden nicht einfach zu Kindern erklärt, wir werden tatsächlich zu Kindern.

Die benediktinische Spiritualität schätzte das Gebet „Abba“ besonders, da es den reinsten Ausdruck kindlicher Demut darstellte. In der Regel des heiligen Benedikt sollte das Gebet des Mönchs kurz und rein sein und aus dem Herzen kommen, anstatt viele Worte zu enthalten. Der Ruf „Abba“ verkörpert dieses Ideal des einfachen und vertrauensvollen Gebets perfekt.

Die Liturgie der Kirche hat das Thema der Kindschaft in mehrere Schlüsselmomente integriert. Dem Gebet des Vaterunsers vor der Kommunion geht eine Einleitung voraus, die diese Passage ausdrücklich wiederholt: „Wie wir vom Erlöser gelernt haben und gemäß seinem Gebot, wagen wir zu sagen: Vater unser…“ Dieses Verb „wagen“ erinnert uns daran, dass wir Gott nur durch die Gnade der Adoption „Vater“ nennen können.

Christliche Mystiker fanden in diesem Text eine Bestätigung ihrer tiefsten spirituellen Erfahrungen. Teresa von Avila beschreibt, wie sich die Seele im tiefen Gebet wahrhaftig als Tochter Gottes fühlt, mit einer Gewissheit, die jede intellektuelle Vernunft übersteigt. Johannes vom Kreuz erinnert an dieses Wirken des Geistes, der in uns betet und uns am trinitarischen Leben teilhaben lässt.

Die zeitgenössische Theologie erforscht den Reichtum dieses Abschnitts weiterhin. Die Reflexion über die ökonomische Trinität, die sich in der Heilsgeschichte offenbart, gründet auf diesem Wirken des Geistes, der uns „Abba“ rufen lässt. So dringen wir nicht durch abstrakte Spekulation, sondern durch konkrete geistliche Erfahrung in das Geheimnis der trinitarischen Beziehungen ein.

Meditation: Die Filiation im Alltag leben

Um diese Realität der Gotteskindschaft in unserem alltäglichen Leben zu verkörpern, gibt es hier einen fortschreitenden Weg in sieben Stufen, von denen jede eine praktische Dimension unserer kindlichen Beziehung zu Gott beleuchtet.

Beginnen Sie den Tag als Kind Gottes. Sobald wir aufwachen, bevor wir unsere Nachrichten checken oder unsere Aktivitäten planen, sollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um uns an unsere wahre Identität zu erinnern. Flüstern Sie einfach „Abba, Vater“ und lassen Sie dieses Wort in uns einsinken. Diese Übung lenkt unsere Aufmerksamkeit sofort wieder auf das Wichtigste: Wir werden geliebt, bevor wir Leistung bringen.

Spontan betenTrauen wir uns, den ganzen Tag über mit Gott wie mit einem Vater zu sprechen, ohne komplizierte Formeln. Teilen wir ihm unsere wahren Sorgen, unsere einfachen Freuden, unsere Fragen und unsere Bedürfnisse mit. Dieses spontane Gebet fördert die Intimität und löst die Blockaden des formellen Gebets.

Die Bewegungen des Geistes erkennenLernen wir, die inneren Eingebungen zu erkennen, die uns zu Güte, Frieden und Nächstenliebe führen. Der Geist führt uns allmählich, wenn wir auf diese subtilen Bewegungen achten. Ein spirituelles Tagebuch kann uns helfen, diese göttlichen Handlungen in unserem täglichen Leben zu erkennen.

Akzeptieren väterlicher KorrekturenEin liebevoller Vater erzieht seine Kinder. Anstatt uns gegen Schwierigkeiten oder Misserfolge aufzulehnen, sollten wir uns auf die Suche nach dem machen, was Gott uns lehren möchte. Diese Einstellung verwandelt Prüfungen in Chancen für spirituelles Wachstum.

Vertrauen in schwierigen Zeiten stärkenWenn die Angst zunimmt oder die Umstände uns überfordern, wiederholen wir uns: „Abba, Vater, du behütest mich.“ Dieses einfache Gebet bekämpft die Angst und gibt inneren Frieden zurück. Es lenkt unseren Blick von unseren Problemen auf Gottes Fürsorge.

Leben als Erbe des KönigreichsUnsere täglichen Entscheidungen, selbst die kleinsten, bereiten uns den Eintritt in die Herrlichkeit vor. Großzügigkeit statt Egoismus, Wahrheit statt Lüge, Dienst statt Herrschaft: Diese Entscheidungen gleichen uns schrittweise Christus an und bereiten uns auf das verheißene Erbe vor.

Meditiere regelmäßig über unsere kindliche WürdeNehmen wir uns jede Woche Zeit, über Paulus‘ Text nachzudenken. Lassen wir die Worte „Ihr seid Kinder Gottes, Miterben Christi“ in uns nachklingen. Diese Betrachtung verändert allmählich unser Selbstbild und unsere Beziehung zu Gott.

Fazit: Die Kühnheit der Filiation

Die Passage aus dem Römerbrief, die wir untersucht haben, offenbart eine spirituelle Revolution, deren volle Tragweite wir vielleicht noch nicht ganz ermessen können. Paulus schlägt nicht einfach eine Anpassung unseres religiösen Lebens vor, sondern eine völlige Transformation unserer Identität. Wir sind keine ängstlichen Sklaven mehr, die versuchen, einen launischen Herrn zu besänftigen, sondern vertrauensvolle Kinder, die von einem liebevollen Vater willkommen geheißen werden.

Diese Gotteskindschaft ist keine fromme Metapher oder ein sentimentaler Trost. Sie stellt die tiefste Wirklichkeit unseres christlichen Daseins dar. Der Heilige Geist selbst wohnt in uns und bezeugt unserem Geist, dass wir zur Familie Gottes gehören. Diese innere Gewissheit, authentisch gelebt, verändert die Art und Weise, wie wir beten, gegen die Sünde ankämpfen, Prüfungen begegnen und auf künftigen Ruhm hoffen.

Der von Paulus vorgeschlagene Weg erfordert jedoch unsere aktive Zustimmung. Der Geist verwandelt uns nicht wider Willen, wie durch Zauberei. Er erwartet unsere Mitarbeit, unsere Fügsamkeit, unsere Offenheit für sein Wirken. Die Handlungen des sündigen Menschen „durch den Geist“ zu töten bedeutet, mit der göttlichen Gnade zusammenzuarbeiten, sein reinigendes Werk anzunehmen und die damit verbundenen Herausforderungen anzunehmen.

Die Einladung ist radikal: Wagen wir es, als Kinder Gottes zu leben, nicht nur im Gebet, sondern in allen Dimensionen unseres Daseins. Dieser kindliche Mut wird unsere menschlichen Beziehungen, unsere beruflichen Verpflichtungen, unsere ethischen Entscheidungen und unsere Art, in der Welt zu leben, verändern. Wir werden zu lebendigen Zeugen der väterlichen Zärtlichkeit Gottes und zeigen durch unsere freudige Freiheit, dass das Evangelium keine Last, sondern Befreiung ist.

Das verheißene Erbe erwartet uns. Die Herrlichkeit, die wir mit Christus teilen werden, übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Doch diese Hoffnung ist keine Entschuldigung dafür, der Gegenwart zu entfliehen. Im Gegenteil, sie bindet uns in Gottes Gegenwart ein und drängt uns, jetzt als Erben des Reiches Gottes zu leben und in unserem konkreten Leben die Erstlingsfrüchte der erneuerten Schöpfung zu offenbaren.

Möge der Ruf „Abba, Vater!“ zum Atem unserer Seele werden, zum spontanen Ausdruck unseres vom Heiligen Geist verwandelten Herzens. In dieser kindlichen Einfachheit entfaltet sich die wahre christliche Weisheit, die uns Christus gleichgestaltet und auf die ewige Gemeinschaft mit Gott vorbereitet.

Praktisch

Morgengebet : Beginnen Sie jeden Tag, indem Sie vor jeder anderen Aktivität „Abba, Vater“ flüstern, um Ihre Identität in der göttlichen Sohnschaft zu verankern.

Gewissenserforschung durch das Kind : Fragen Sie sich jeden Abend, ob Sie als Kind Gottes oder als Sklave der Angst und der Zwänge gelebt haben.

Praxis des Vertrauens : Sagen Sie sich in Momenten der Angst immer wieder: „Mein Vater wacht über mich“, um den Geist der unterwürfigen Angst zu bekämpfen.

Meditative Lektüre : Lesen Sie Römer 8 jede Woche erneut und notieren Sie in einem Notizbuch die inneren Regungen, die dieser Text hervorruft.

Spontanes Gebet : Sprechen Sie den ganzen Tag mit Gott, mit der Einfachheit eines Kindes, das mit seinem Vater spricht, ohne komplizierte Formeln.

Tägliche Unterscheidung : Identifizieren Sie eine Inspiration des Geistes, die Sie im Laufe des Tages erhalten haben, und notieren Sie, wie Sie darauf reagiert oder sich dagegen gewehrt haben.

Legacy-Ausrichtung : Betrachten Sie jede wichtige moralische Entscheidung, wie klein sie auch sein mag, als Vorbereitung auf Ihren Eintritt in die versprochene Herrlichkeit.

Verweise

Brief des Heiligen Paulus an die Römer, Kapitel 8, Verse 12–17, Hauptquellentext dieser Meditation über die Gotteskindschaft und das Wirken des Heiligen Geistes.

Heiliger Augustinus, Kommentare zum Römerbrief, patristische Analyse der göttlichen Gnade und der kindlichen Adoption im paulinischen Denken.

Der heilige Thomas von Aquin, Summa Theologica, IIa-IIae, Frage 45 zu den Gaben des Heiligen Geistes und der Natur der göttlichen Adoption, die den Gläubigen wirklich verwandelt.

Teresa von Avila, Das Innere Schloss, eine mystische Erforschung der Intimität mit Gott und der Erfahrung der göttlichen Sohnschaft im tiefen Gebet.

Johannes vom Kreuz, Der Aufstieg zum Karmel, Reflexion über die Vereinigung mit Gott und das Wirken des Geistes, der uns am trinitarischen Leben teilhaben lässt.

Katechismus der Katholischen Kirche, Absätze 1996–2005 zur Rechtfertigung und 2777–2785 zum Vaterunser als Ausdruck kindlichen Vertrauens.

Romano Guardini, Der Herr, Meditationen über das Gebet Jesu und die Bedeutung des Wortes „Abba“ in der christlichen Offenbarung.

Hans Urs von Balthasar, Die Theologie der Geschichte, theologische Entwicklung zur kindlichen Adoption und Teilnahme am trinitarischen Leben durch den Heiligen Geist.