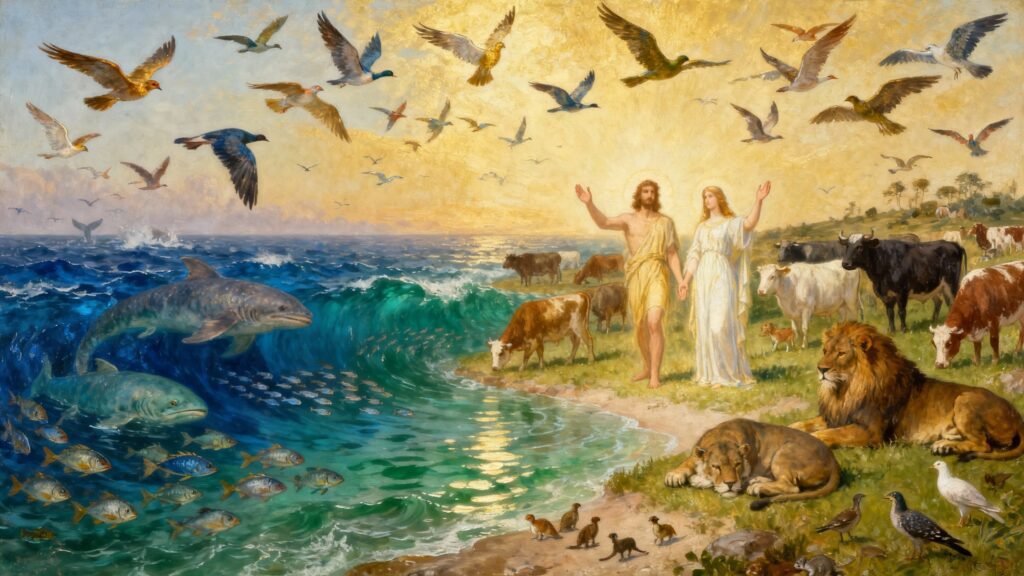

Lesung aus dem Buch Genesis

Als er Himmel und Erde erschuf,

Gott sagte auch:

„Lasst das Wasser fließen

einer Fülle von Lebewesen,

und Vögel fliegen über der Erde,

unter dem Firmament des Himmels.

Gott schuf sie nach ihrer Art,

die großen Seeungeheuer,

alle Lebewesen, die kommen und gehen

und es gibt reichlich Wasser,

und auch, je nach ihrer Art,

alle Vögel, die fliegen.

Und Gott sah, dass es gut war.

Gott segnete sie mit diesen Worten:

Seid fruchtbar und mehret euch,

fülle die Meere,

Lasst die Vögel sich auf der Erde vermehren.

Es war Abend, es war Morgen:

fünfter Tag.

Und Gott sprach:

„Die Erde bringe Lebewesen hervor

nach ihrer Art,

Vieh, Kreaturen und wilde Tiere

nach ihrer Art.

Und so war es.

Gott schuf die wilden Tiere nach ihrer Art,

Vieh nach seiner Art,

und alles Gewürm der Erde nach seiner Art.

Und Gott sah, dass es gut war.

Gott sagt:

„Lasst uns den Menschen nach unserem Bilde machen,

nach unserem Bild.

Möge er über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels herrschen,

von Rindern, von allen wilden Tieren,

und alle Viecher

die auf der Erde kommen und gehen.“

Gott schuf den Menschen nach seinem Bild,

Nach dem Bild Gottes schuf er ihn,

Er schuf sie als Mann und Frau.

Gott segnete sie und sagte zu ihnen:

Seid fruchtbar und mehret euch,

bevölkert die Erde und macht sie euch untertan.

Seid die Meister

Fische des Meeres, Vögel des Himmels,

und alle Tiere, die auf der Erde kommen und gehen.“

Gott sagte auch:

„Ich gebe euch jede Pflanze, die ihren Samen trägt

über die gesamte Erdoberfläche,

und jeder Baum, dessen Frucht seinen Samen trägt:

das soll eure Nahrung sein.

An alle Tiere der Erde,

an alle Vögel des Himmels,

zu allem, was auf der Erde kommt und geht

und wer den Atem des Lebens hat,

Als Futter gebe ich jedes grüne Kraut.

Und so war es.

Und Gott sah alles, was er gemacht hatte;

und siehe da: es war sehr gut.

Es war Abend, es war Morgen:

sechster Tag.

So wurden Himmel und Erde vollendet,

und deren gesamter Einsatz.

Am siebten Tag

Gott hatte sein Werk vollendet.

Am siebten Tag ruhte er,

von all der Arbeit, die er geleistet hatte.

Und Gott segnete den siebten Tag:

er hat es geheiligt

denn an diesem Tag ruhte er

von all der Schöpfungsarbeit, die er geleistet hatte.

So war der Ursprung von Himmel und Erde

wann sie erstellt wurden.

– Wort des Herrn.

Nach dem Bild Gottes geschaffen: Die revolutionäre Würde der Menschheit

Entdecken Sie, wie die Schöpfungsgeschichte unsere Sicht auf uns selbst und unsere Berufung in der Welt verändert.

Das erste Kapitel der Genesis erzählt nicht einfach eine kosmische Schöpfungsgeschichte: Es enthüllt eine erschütternde Wahrheit über die menschliche Identität. Indem dieser grundlegende Text verkündet, dass Mann und Frau „nach dem Bild Gottes“ geschaffen sind, begründet er eine universelle Würde, die alle Grenzen überschreitet. Für Gläubige, die heute mit ökologischen, sozialen und existenziellen Herausforderungen konfrontiert sind, bietet dieser Bericht eine unerschütterliche Grundlage: Jeder Mensch trägt eine göttliche Prägung in sich, die ihn zu Verantwortung, Kreativität und Verbundenheit aufruft.

Dieser Artikel untersucht die revolutionäre Bedeutung der Schöpfungsgeschichte in Genesis 1. Wir ordnen den Text zunächst in seinen literarischen und theologischen Kontext ein, bevor wir die tiefe Bedeutung des Ausdrucks „Ebenbild Gottes“ analysieren. Anschließend werden wir drei Hauptthemen enthüllen: die ontologische Würde jedes Menschen, die schöpferische und beziehungsorientierte Berufung sowie die ökologische Verantwortung. Abschließend werden wir die Widerspiegelungen dieser Botschaft in der christlichen Tradition untersuchen und konkrete Wege vorschlagen, diese Wahrheit im Alltag umzusetzen.

Kontext

Die Schöpfungsgeschichte, mit der das Buch Genesis beginnt, gehört zur priesterlichen Tradition und wurde wahrscheinlich während oder nach dem babylonischen Exil im 6. Jahrhundert v. Chr. verfasst. Dieser Kontext ist entscheidend: Das nach Babylon deportierte Israel sah sich mit mesopotamischen Mythen konfrontiert, die launische und gewalttätige Götter verherrlichten. Angesichts dieser kosmogonischen Erzählungen, die von Chaos und göttlichen Kämpfen geprägt waren, entwarfen die biblischen Autoren eine radikal andere Vision: einen einzigartigen Gott, der durch sein Wort mit Ordnung, Güte und Absicht erschafft.

Die Struktur des Textes ist meisterhaft. Die Erzählung gliedert sich in sechs Tage, gefolgt von einem siebten Ruhetag, wodurch der Sabbatrhythmus im Herzen der Schöpfung selbst etabliert wird. Jeder Tag folgt einem wiederkehrenden Muster: Gott spricht, Gott tut, Gott sieht, dass es gut ist. Diese gesungene Litanei erzeugt kosmische Musik, eine Feier der Ordnung und Schönheit der Welt. Am fünften Tag erscheinen Wasser- und geflügelte Lebewesen, von Gott gesegnet und zur Fruchtbarkeit eingeladen. Der sechste Tag markiert den Höhepunkt: Landtiere, dann die Menschheit.

Der Satz „Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei“ leitet einen Bruch in der Erzählung ein. Bislang schuf Gott durch bloße Erklärung. Hier überlegt er, als ob die Erschaffung der Menschheit besonderer Überlegung bedürfe. Der Plural „Lasst uns machen“ hat zu unzähligen Interpretationen geführt: Manche sehen ihn als Majestätsplural, andere als Beratung im himmlischen Hof, wieder andere als Vorwegnahme der Dreifaltigkeit. Doch der wesentliche Punkt liegt woanders: Der Mensch nimmt in der Schöpfung einen einzigartigen Platz ein.

Der Text präzisiert dann, dass Gott den Menschen „nach seinem Bild“ erschafft, und fügt gleich darauf hinzu: „Als Mann und Frau schuf er sie.“ Diese geschlechtliche Dualität ist konstitutiv für das göttliche Bild, was im antiken Kontext revolutionär ist, als nur Könige behaupteten, das Bild der Götter zu verkörpern. Hier trägt jeder Mensch, ob Mann oder Frau, diese Würde. Göttlicher Segen begleitet diese Schöpfung: „Seid fruchtbar und mehret euch, bevölkert die Erde und macht sie euch untertan.“ Diese Herrschaftsmission wurde über die Jahrhunderte hinweg schrecklich missverstanden und rechtfertigte manchmal die brutale Ausbeutung der Natur. Dennoch muss das Verb „unterwerfen“ im Licht des gesamten Textes neu gelesen werden: Gott vertraut die Erde der Menschheit an, wie ein Gärtner seinen Garten anvertraut, in der Erwartung verantwortungsvoller Pflege.

Die anfängliche Ernährung ist vegetarisch, sowohl für Mensch als auch Tier. Diese ursprüngliche Harmonie lässt darauf schließen, dass Gewalt und Raub nicht Teil von Gottes ursprünglichem Plan sind. Schließlich betrachtet Gott sein gesamtes Werk und fällt ein endgültiges Urteil: „Siehe, es war sehr gut.“ Nicht mehr nur „gut“, sondern „sehr gut“. Die Schöpfung erreicht ihre Fülle mit der Menschheit. Am siebten Tag ruht Gott, heiligt damit den Sabbat und schreibt die Ruhe in den Mittelpunkt der Schöpfungsordnung. Diese göttliche Ruhe ist keine Müdigkeit, sondern zufriedene Kontemplation, eine Einladung, die Güte des Seienden zu genießen.

Analyse: Das Bild Gottes, eine ontologische Würde

Der Begriff „Bild Gottes“ ist einer der eindringlichsten und meistdiskutierten Begriffe der gesamten biblischen Tradition. Was bedeutet es, nach dem Bild Gottes geschaffen zu sein? Diese Frage hat Jahrhunderte und Kulturen überdauert und einen unerschöpflichen Reichtum theologischer, philosophischer und spiritueller Überlegungen hervorgebracht.

Lassen Sie uns zunächst klären, was dieser Ausdruck nicht bedeutet. Er bezieht sich nicht auf eine physische Ähnlichkeit, denn die Bibel betont die Transzendenz Gottes, der durch kein Götzenbild repräsentiert werden kann. Auch bezeichnet er keine besondere Fähigkeit wie Vernunft oder moralisches Gewissen, die den Menschen vom Tier unterscheiden würde, selbst wenn diese Dimensionen in dem Begriff enthalten wären. Das Bild Gottes ist grundlegender: Es bezeichnet einen relationalen und ontologischen Status.

Im Alten Orient galten Götterstatuen in Tempeln als göttliche Abbilder, die es den Gottheiten ermöglichten, in der Welt präsent und wirksam zu sein. Ebenso stellten sich Könige als lebendige Abbilder der Götter auf Erden dar, als ihre autorisierten Vertreter. Der Text der Genesis demokratisiert diese Vorstellung radikal: Jeder Mensch, unabhängig von sozialem Status, Geschlecht oder Fähigkeiten, ist das Abbild Gottes. Diese Aussage ist wahrhaft revolutionär. Sie begründet eine grundlegende Gleichheit aller Menschen und verleiht jedem eine unveräußerliche Würde.

Ebenbild Gottes zu sein bedeutet in erster Linie, Gottes Stellvertreter auf Erden zu sein. Der Menschheit ist eine Mission gegeben: die Schöpfung im Namen Gottes zu verwalten, zu pflegen und zu bewahren. Diese Berufung bringt enorme Verantwortung, aber auch freudige Kreativität mit sich. So wie Gott erschafft und ordnet, sind die Menschen berufen, dieses schöpferische Werk fortzusetzen – nicht aus Stolz, sondern durch die Teilnahme an Gottes Wirken. Jeder Akt menschlicher Schöpfung – künstlerisch, technisch und sozial – kann als Widerhall dieser ursprünglichen Berufung verstanden werden.

Ebenbild Gottes zu sein bedeutet also, beziehungsfähig zu sein. Gott sagt: „Lasst uns schaffen!“ und erschafft die Menschheit als „Mann und Frau“. Beziehung, Anderssein und Dialog sind tief im Herzen des Menschen verankert. Wir sind keine isolierten Monaden, sondern Wesen in Beziehung. Diese relationale Dimension spiegelt etwas von Gott selbst wider, der sich schon im Alten Testament im Dialog mit seiner Schöpfung offenbart. Die Kirchenväter entwickeln diese Intuition durch die Betrachtung der Dreifaltigkeit: Gott selbst ist Gemeinschaft, eine Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Geist. Der nach seinem Bild geschaffene Mensch ist daher grundsätzlich zur Gemeinschaft berufen.

Gottesbild zu sein bedeutet letztlich eine Orientierung am Transzendenten. Anders als Tiere, die in der Gegenwart leben, können sich Menschen der Ewigkeit zuwenden, nach Sinn fragen und Gott suchen. Diese spirituelle Suche ist kein überflüssiger Luxus, sondern Ausdruck unserer bildlichen Natur. „Wir sind für Gott geschaffen, und unser Herz bleibt ruhelos, bis es in ihm ruht“, schrieb der heilige Augustinus.

Das großartige Paradox dieser Lehre besteht darin, dass sie sowohl die Grundlage menschlicher Demut als auch menschlicher Größe bildet. Demut: Wir sind nicht Gott, wir sind nur sein Bild, zerbrechlich, begrenzt, manchmal durch die Sünde entstellt. Größe: Dieses Bild erhebt uns über die gesamte Schöpfung, verleiht uns unendlichen Wert und verbietet jede Instrumentalisierung oder Verkleinerung der menschlichen Person.

Die universelle und unveräußerliche Würde jedes Menschen

Wenn jeder Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, dann ist die Menschenwürde keine gesellschaftliche Errungenschaft, kein gesetzlich gewährtes Privileg und kein verlustbarer Status. Sie ist eine ontologische Gegebenheit, die dem Schöpfungsakt selbst innewohnt. Diese Wahrheit, die schon zu Beginn der Bibel verkündet wird, hat erschütternde Auswirkungen auf unser Verständnis von Gerechtigkeit, Ethik und sozialen Beziehungen.

Erstens ist diese Würde universell. Sie kennt keine Unterschiede nach Rasse, Geschlecht, Alter, geistigen oder körperlichen Fähigkeiten, sozialem oder wirtschaftlichem Status. Der Text betont: „Als Mann und Frau schuf er sie.“ Die grundsätzliche Gleichberechtigung der Geschlechter wurde von Anfang an bekräftigt, auch wenn die biblische und die Menschheitsgeschichte zeigen, wie oft diese Gleichberechtigung missachtet wurde. Doch dieses Prinzip bleibt unerschütterlich und bildet die Grundlage jedes Kampfes für Gleichberechtigung und Menschenrechte. Jede Emanzipationsbewegung, sei es die Abschaffung der Sklaverei, der Kampf für Bürgerrechte oder die Anerkennung der Gleichberechtigung von Mann und Frau, findet hierin ihre tiefe theologische Legitimität.

Zweitens ist diese Würde unveräußerlich. Wir können sie nicht verlieren, egal was wir tun. Selbst der abgebrühteste Verbrecher, selbst der Mensch im tiefsten Koma, selbst der mikroskopisch kleine Embryo behält diese göttliche Prägung. Das bedeutet nicht, dass alle Taten gleich sind oder dass Gerechtigkeit keinen Platz hat. Aber es verbietet es, einen Menschen auf seine Taten zu reduzieren, ihn zu entmenschlichen oder ihm seinen inneren Wert zu nehmen. Diese Überzeugung ist die Grundlage der christlichen Ablehnung der Todesstrafe, des Schutzes der Schwächsten und der Achtung vor allem menschlichen Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod.

Drittens erfordert diese Würde radikalen Respekt vor anderen. Das Gesicht eines anderen zu sehen, bedeutet, ein lebendiges Abbild Gottes zu betrachten. Eine Beleidigung eines Menschen wird gewissermaßen zu einer Beleidigung Gottes selbst. Diese Perspektive verändert unsere täglichen Beziehungen: Der Fremde, dem wir auf der Straße begegnen, der lästige Kollege, der ignorierte Bettler, der vergessene Gefangene – sie alle tragen dieses göttliche Licht in sich, das Anerkennung und Respekt verlangt. Die ständige Versuchung, Menschen nach Kriterien wie Leistung, Nützlichkeit oder sozialer Konformität zu bewerten, stößt an die unüberwindbare Mauer dieser theologischen Wahrheit.

Wir müssen demütig zugeben, dass die christliche Geschichte dieser Wahrheit nicht immer gerecht wurde. Christen praktizierten und rechtfertigten Sklaverei sogar. Frauen wurden in untergeordnete Positionen verwiesen. Kolonisierte Völker wurden als minderwertig behandelt. Doch jedes Mal erhoben sich prophetische Stimmen, die an das Gründungsprinzip erinnerten: Alle, wirklich alle, sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Diese Stimmen schöpften ihre Kraft aus diesem Bericht der Genesis und zeigten, dass das Wort Gottes eine beständige kritische Kraft gegen alle Formen der Unterdrückung und Entmenschlichung besitzt.

Diese Wahrheit ist auch heute noch von höchster Relevanz. Angesichts neuer Formen der Ausgrenzung – Diskriminierung von Migranten, Verachtung der Armen, sanfte Eugenik durch Pränataldiagnostik, die transhumanistische Versuchung, den Menschen zu „vervollkommnen“ – erinnert uns die Genesis daran, dass der Wert des Menschen weder an Leistung noch an Konformität gemessen wird, sondern als Geschenk Gottes empfangen wird. Diese Perspektive begründet eine Ethik der Aufnahme, Fürsorge und Aufmerksamkeit für die Schwächsten. Sie inspiriert zu einer Politik der Solidarität statt des Wettbewerbs, zu einer Ökonomie des Teilens statt des Anhäufens.

Konkret sollte die Anerkennung der Würde jedes Menschen als Abbild unsere alltäglichen Einstellungen verändern. Das bedeutet, voreilige Urteile und üble Nachrede zurückzuweisen, die andere zu Karikaturen degradiert. Es bedeutet, das Gute in jedem Menschen zu suchen, auch in denen, die uns verletzt haben. Es erfordert, die Rechte derer zu verteidigen, die keine Stimme haben, und sich jeder Form von Diskriminierung zu widersetzen. Diese Forderung mag überwältigend erscheinen, doch sie entspringt ganz natürlich unserem Glauben an einen Gott, der es für richtig erachtet hat, jedem Menschen den außergewöhnlichen Titel eines göttlichen Abbilds zu verleihen.

Kreative und relationale Berufung der Menschheit

Die Erschaffung des Menschen nach Gottes Ebenbild beschränkt sich nicht auf einen passiven Status. Sie beinhaltet eine aktive Berufung: Gottes Schöpfungswerk fortzuführen und in Beziehung zu leben. Diese beiden Dimensionen – Kreativität und Relationalität – sind eng miteinander verbunden und definieren die menschliche Mission in der Welt.

Gott erschafft durch sein Wort: Er spricht, und Dinge geschehen. Diese schöpferische Kraft drückt sich in der Ordnung, Schönheit und Vielfalt der Schöpfung aus. Auch der Mensch ist nach seinem Bild zum Schaffen berufen. Nicht aus dem Nichts – nur Gott erschafft aus dem Nichts –, sondern aus dem, was ihm gegeben ist. Diese menschliche Kreativität zeigt sich in allen Bereichen: in Kunst und Kultur, Wissenschaft und Technik, sozialer und politischer Organisation, Arbeit und Wirtschaft. Jedes Mal, wenn Menschen Materie verändern, Chaos ordnen oder Schönheit oder Nutzen schaffen, setzen sie auf ihre Weise den göttlichen Schöpfungsakt fort.

Diese Sichtweise verleiht der menschlichen Arbeit eine spirituelle Würde. Weit davon entfernt, ein Fluch oder eine bloße wirtschaftliche Notwendigkeit zu sein, wird Arbeit zur Teilnahme am Werk Gottes. Der Bauer, der das Land bestellt, der Handwerker, der die Materie formt, der Lehrer, der das Gewissen weckt, der Wissenschaftler, der die Geheimnisse des Universums enträtselt – alle erfüllen, jeder auf seine Weise, diese schöpferische Berufung. Selbst die bescheidensten Aufgaben spiegeln, wenn sie mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit ausgeführt werden, diese Mitarbeit am göttlichen Werk wider. Der heilige Paulus schrieb später, dass wir „Mitarbeiter Gottes“ sind (1 Kor 3,9), und formulierte damit explizit, was bereits im Bericht der Genesis implizit enthalten war.

Aber Vorsicht: Diese schöpferische Berufung ist kein Freibrief für Ausbeutung. Der Befehl, sich die Erde zu unterwerfen und die Tiere zu beherrschen, muss im Licht des gesamten göttlichen Plans neu interpretiert werden. Es ist eine dienende Herrschaft, keine willkürliche oder gewaltsame Herrschaft. Gott vertraut der Menschheit die Schöpfung wie einen kostbaren Garten an, den es zu pflegen und zu bewahren gilt. Technische Meisterschaft entbindet uns nicht von moralischer Verantwortung. Im Gegenteil: Je mehr unsere Fähigkeit, in die Natur einzugreifen, zunimmt, desto größer wird unsere Verantwortung. Die aktuelle ökologische Krise erinnert uns schmerzlich daran, dass wir diese Berufung verraten haben, indem wir die Erde als unendliche Ressource ausbeuten, die es zu plündern gilt, statt als heiliges Geschenk, das es zu bewahren gilt.

Die relationale Dimension des göttlichen Bildes ist ebenso grundlegend. „Er schuf sie als Mann und Frau“: Sexuelle Dualität ist kein biologisches Detail, sondern eine wesentliche Struktur menschlicher Existenz. Wir sind Beziehungswesen, dem Anderen zugewandt, unvollkommen in der Einsamkeit. Die Parallelerzählung in Kapitel 2 der Genesis verdeutlicht diese Intuition: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“ (Gen 2,18). Sexuelle Andersartigkeit ist die primäre, aber nicht ausschließliche Form dieser relationalen Offenheit. Sie erstreckt sich auf alle Formen menschlicher Gemeinschaft: Freundschaft, Familie, Gemeinschaft, Gesellschaft.

Diese Berufung zur Beziehung findet ihre letzte Grundlage im Wesen Gottes. Wenn Gott Liebe ist, wie der heilige Johannes bekräftigt (1 Joh 4,8), dann ist der nach seinem Bild geschaffene Mensch zur Liebe geschaffen. Liebe ist kein optionales Gefühl oder moralischer Luxus, sondern das Grundgesetz unserer Existenz. Wir finden Erfüllung in der Hingabe unserer selbst, in der Anerkennung anderer und im Aufbau authentischer Bindungen. Im Gegensatz dazu entstellen uns Isolation, Egoismus und die Instrumentalisierung anderer und entfernen uns von unserer tiefsten Wahrheit.

Konkret bedeutet das, diese kreative und beziehungsorientierte Berufung zu leben, dass wir mehrere Dimensionen in unseren Alltag integrieren. Erstens: Wir müssen unsere Arbeit, welcher Art auch immer, als Teilhabe an Gottes Werk betrachten und danach streben, sie mit Exzellenz und Gewissenhaftigkeit zu erfüllen. Zweitens: Wir müssen unsere kreativen Talente – künstlerisch, intellektuell, handwerklich – nicht aus Stolz kultivieren, sondern als Antwort auf den göttlichen Ruf, der in uns liegt. Drittens: Wir müssen in Beziehungen investieren: unseren Lieben Zeit und Energie widmen, Freundschaften pflegen und uns in Gemeinschaften engagieren, in denen wir geben und empfangen können. Viertens: Wir müssen der Versuchung der egozentrischen Einsamkeit oder der Ausbeutung anderer widerstehen – zwei symmetrischen Versuchungen, die unsere beziehungsorientierte Berufung zunichtemachen.

Ökologische Verantwortung und Bewahrung der Schöpfung

Der Genesisbericht stellt den Menschen an die Spitze der Schöpfung und betraut ihn mit der Herrschaft über die Tiere und der Unterwerfung der Erde. Diese Aussage wurde historisch, insbesondere in der modernen westlichen Welt, als Freibrief zur unbegrenzten Ausbeutung natürlicher Ressourcen interpretiert. Diese Lesart hat zur ökologischen Katastrophe beigetragen, die wir heute erleben. Doch eine sorgfältige Neulektüre des Textes offenbart eine völlig andere Perspektive: die der ökologischen Verantwortung als Kern der menschlichen Berufung.

Betrachten wir die verwendeten Begriffe. Das hebräische Verb „radah“, übersetzt mit „beherrschen“, bezeichnet tatsächlich die Ausübung von Autorität. Im biblischen Kontext wird diese Autorität jedoch immer als dienende Verantwortung verstanden. Der ideale König in der Bibel ist kein launischer Tyrann, sondern ein Hirte, der sich um seine Herde kümmert, ein Richter, der die Schwachen verteidigt. Ebenso muss die menschliche Herrschaft über die Schöpfung nach dem Vorbild Gottes selbst ausgeübt werden, der mit Güte, Ordnung und Sorgfalt erschafft. Der Mensch ist berufen, treuer Verwalter der Schöpfung zu sein, nicht ihr alleiniger Besitzer.

Die Erzählung betont die Güte der Schöpfung. In jeder Phase betrachtet Gott sein Werk und erklärt: „Das war gut.“ Nach der Erschaffung der Menschheit lautet das Urteil: „Das war sehr gut.“ Diese inhärente Güte der Schöpfung geht jedem Nutzen für den Menschen voraus. Geschöpfe haben einen Eigenwert, weil sie von Gott gewollt und geliebt sind. Diese Perspektive begründet eine theologische Ökologie, die die inhärente Würde der Natur unabhängig von ihrer menschlichen Nutzung anerkennt. Meere, Wälder und Tiere sind keine bloßen Ressourcen, die ausgebeutet werden können, sondern Geschöpfe, die das Siegel ihres Schöpfers tragen.

Die anfängliche vegetarische Ernährung für Mensch und Tier suggeriert eine ursprüngliche Harmonie ohne Gewalt. Natürlich wird diese idyllische Lebensweise nach der Sintflut (Gen 9,3) rasch verändert, um dem Realismus einer von Sünde geprägten Welt Rechnung zu tragen. Doch das Ideal bleibt als eschatologischer Horizont bestehen: Der Prophet Jesaja beschwört eine Zeit herauf, in der „der Wolf beim Lamm wohnt“ (Jes 11,6) und so die verlorene Harmonie des Garten Eden wiederhergestellt wird. Diese Vision erinnert uns daran, dass Raub und Ausbeutung nicht das letzte Wort der Geschichte sind.

Ökologische Verantwortung ergibt sich auch aus dem Gebot, den Garten zu bebauen und zu bewahren (Gen 2,15). Diese beiden Verben – bebauen und bewahren – definieren auf wunderbare Weise das richtige Verhältnis zur Natur. Bebauen heißt umgestalten, verbessern und fruchtbar machen. Der Mensch ist nicht dazu berufen, die Natur völlig verwildern zu lassen, sondern mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihr Nahrung und Schönheit zu verleihen. Bewahren heißt schützen, bewahren und weitergeben. Die Erde gehört uns nicht als absolutes Eigentum; wir erhalten sie als Erbe und müssen sie an künftige Generationen weitergeben. Diese doppelte Anforderung – kreative Umgestaltung und verantwortungsvolle Bewahrung – definiert eine ganzheitliche Ökologie, die sowohl lähmenden Naturschutz als auch destruktiven Produktivismus ablehnt.

Papst Franziskus hat diese in der Genesis verwurzelte ökologische Theologie in seiner Enzyklika Laudato si’ meisterhaft entwickelt. Er prangert die „Wegwerfkultur“ und das „technokratische Paradigma“ an, die die Natur auf eine Reihe ausbeutbarer Ressourcen reduzieren. Er fordert eine „integrale Ökologie“, die den Zusammenhang zwischen Umwelt- und Sozialkrisen anerkennt. Die Ärmsten sind die ersten Opfer der ökologischen Zerstörung: Sie leiden unter Umweltverschmutzung, Klimakatastrophen und Ressourcenknappheit. Ökologische Verantwortung ist daher untrennbar mit sozialer Gerechtigkeit verbunden.

Konkret bedeutet das Leben dieser Verantwortung Veränderungen auf mehreren Ebenen. Auf persönlicher Ebene: einen nüchternen Lebensstil annehmen, unseren Konsum reduzieren, umweltfreundliche Produkte bevorzugen, unseren Abfall begrenzen. Auf gemeinschaftlicher Ebene: lokale ökologische Initiativen unterstützen, an Naturschutz- oder Wiederherstellungsprojekten teilnehmen, das Bewusstsein unserer Mitmenschen schärfen. Auf politischer Ebene: sich für eine ehrgeizige Umweltpolitik einsetzen, Umweltorganisationen unterstützen, engagierte Vertreter wählen. Auf spiritueller Ebene: eine bewundernde Betrachtung der Natur pflegen, in ihr das Werk Gottes erkennen, Dankbarkeit für das Geschenk der Schöpfung entwickeln.

Diese ökologische Verantwortung ist keine schwere Last, sondern eine freudige Teilhabe an Gottes Schöpfungswerk. Indem wir uns um die Erde kümmern, ehren wir ihren Schöpfer. Indem wir die Artenvielfalt schützen, bewahren wir den Reichtum von Gottes Werk. Indem wir zukünftigen Generationen einen bewohnbaren Planeten hinterlassen, erfüllen wir unsere Berufung als treue Verwalter.

Tradition und Liturgie

Das Thema des Gottesbildes hat die gesamte christliche Tradition durchdrungen, regte zu ununterbrochener theologischer Reflexion an und nährte die Spiritualität der Gläubigen. Besonders die Kirchenväter haben intensiv über diesen Gedanken nachgedacht und ihn im Licht des Mysteriums Christi mit neuen Perspektiven bereichert.

Im 2. Jahrhundert unterschied Irenäus von Lyon zwischen „Bild“ und „Ähnlichkeit“. Ihm zufolge bezieht sich das Bild (eikôn) auf die natürlichen Fähigkeiten des Menschen – Vernunft, Freiheit, Beziehungsfähigkeit –, die nie ganz verloren gehen. Ähnlichkeit (homoiosis) hingegen bezieht sich auf Heiligkeit, Übereinstimmung mit Gott, die durch Sünde verloren gehen, aber durch Gnade wiederhergestellt werden kann. Diese Unterscheidung sollte sowohl die östliche als auch die westliche Theologie tiefgreifend beeinflussen.

Die griechischen Kirchenväter, insbesondere Gregor von Nyssa und Maximus der Bekenner, entwickelten eine Theologie der Vergöttlichung (Theosis). Der Mensch, geschaffen nach dem Bild Gottes, ist berufen, an der göttlichen Natur teilzuhaben (2 Petr 1,4). Diese Teilhabe hebt den Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf nicht auf, sondern erhebt den Menschen zu einer innigen Gemeinschaft mit Gott. Das geistliche Leben wird so zu einem Weg der fortschreitenden Wiederherstellung des durch die Sünde entstellten Bildes und des Wachstums in der göttlichen Ähnlichkeit.

Augustinus von Hippo erforscht eine weitere Dimension: Er sucht in der menschlichen Seele nach Spuren der Dreifaltigkeit. Gedächtnis, Intelligenz und Wille, so argumentiert er, spiegeln die trinitarische Struktur Gottes wider. Diese psychologische Analogie wird zum Klassiker der westlichen Theologie, auch wenn sie für eine übermäßige Intellektualisierung des Gottesbildes kritisiert wird.

Im 13. Jahrhundert systematisierte Thomas von Aquin die patristische Reflexion. Er behauptete, das Bild Gottes liege vor allem im Verstand und im Willen, den geistigen Fähigkeiten, durch die der Mensch Gott erkennen und lieben könne. Er betonte aber auch, dass dieses Bild seine Vollkommenheit in Christus, dem vollkommenen Bild des Vaters, finde (Kol 1,15). Christologie ist daher auch Anthropologie: Christus zu kennen bedeutet zu wissen, wozu der Mensch berufen ist.

Die protestantische Reformation betonte die Entstellung des göttlichen Bildes durch die Sünde. Luther und Calvin betonten die radikale Verderbtheit der menschlichen Natur nach dem Sündenfall, betonten jedoch, dass das Bild in gewisser Weise erhalten bleibt, auch wenn es verdunkelt ist. Nur die Gnade Christi kann dieses Bild wiederherstellen und dem Menschen ermöglichen, seine ursprüngliche Berufung wiederzuentdecken.

Das Zweite Vatikanische Konzil griff dieses Thema in der Konstitution Gaudium et spes auf und bekräftigte, dass Christus „dem Menschen den Menschen selbst in seiner Fülle kundtut“ (GS 22). Durch die Betrachtung des fleischgewordenen Wortes verstehen wir unsere eigene Würde und Berufung. Das Geheimnis der Menschwerdung offenbart, dass Gott sich auf innigste Weise mit der Menschheit vereinen wollte, indem er unsere Natur annahm, um uns zur göttlichen Teilhabe zu erheben.

Liturgisch findet das Thema des Gottesbildes besonders in Tauf- und Osterfeiern seinen Niederschlag. Die Taufe wird als Wiederherstellung des durch die Erbsünde entstellten Bildes verstanden. Der Katechumene stirbt im Taufwasser der Sünde und wird als neuer Mensch nach dem Bild Christi auferweckt. Ostern feiert diese Wiedererschaffung der Menschheit: Christus, der neue Adam, eröffnet eine neue Schöpfung, in der das göttliche Bild in all seiner Herrlichkeit erstrahlt.

Auch die eucharistischen Gebete greifen dieses Thema auf. Das Offertorium präsentiert Brot und Wein als „Frucht der Erde und menschlicher Arbeit“ und würdigt damit das Zusammenwirken von göttlicher Schöpfung und menschlicher Kreativität. Die Epiklese ruft den Heiligen Geist an, diese Gaben zu verwandeln, aber auch die Gemeinde in den Leib Christi zu verwandeln, die endgültige Erfüllung der bildlichen Berufung der Menschheit.

Meditationen

Um die Botschaft der Genesis konkret in unser tägliches Leben und unsere Gebete zu integrieren, finden Sie hier eine spirituelle Reise in sieben Etappen, inspiriert von den sieben Tagen der Schöpfung.

Erster Tag: Betrachtung der persönlichen WürdeNehmen Sie sich einen Moment der Stille, um über Ihre eigene Würde als Gottes Ebenbild nachzudenken. Wiederholen Sie sich: „Ich bin nach dem Bild Gottes geschaffen.“ Lassen Sie diese Wahrheit in Ihr Bewusstsein dringen und vertreiben Sie Gedanken der Selbstverachtung oder negativer Vergleiche. Akzeptieren Sie sich so, wie Sie sind, mit Ihren Stärken und Schwächen, als ein von Gott gewolltes und geliebtes Geschöpf.

Zweiter Tag: Anerkennung der Würde andererWählen Sie eine Ihnen nahestehende Person, am besten jemanden, der Sie nervt oder Ihnen Probleme bereitet. Schauen Sie diese Person in Gedanken an und wiederholen Sie: „Auch sie ist nach dem Bild Gottes geschaffen.“ Versuchen Sie, jenseits der Fehler und Konflikte diese göttliche Präsenz in ihr wahrzunehmen. Zeigen Sie ihr, wenn möglich, eine konkrete Geste der Anerkennung: ein Lächeln, ein freundliches Wort, ein Gebet für sie.

Dritter Tag: Dankbarkeit für die SchöpfungGehen Sie in die Natur oder schauen Sie einfach aus dem Fenster auf einen Baum, den Himmel oder ein Tier. Werden Sie sich der Güte der Schöpfung bewusst, ihrer freien Schönheit. Danken Sie Gott für dieses Geschenk. Fragen Sie sich: Wie kann ich diese Schöpfung besser respektieren und schützen?

Vierter Tag: ArbeitsangebotBieten Sie Gott zu Beginn Ihres Arbeitstages ausdrücklich an, was Sie erreichen wollen. Betrachten Sie Ihre Arbeit, wie bescheiden sie auch sein mag, als Teilhabe an Gottes Schöpfung. Geben Sie Ihr Bestes – nicht aus stressigem Perfektionismus, sondern aus Respekt vor Ihrer kreativen Berufung.

Tag fünf: BeziehungsinvestitionIdentifizieren Sie eine Beziehung, die Aufmerksamkeit oder Reparatur benötigt. Verbringen Sie wertvolle Zeit mit dieser Person: ein Telefonat, ein Besuch, ein offenes Ohr. Denken Sie daran, dass wir für Beziehungen geschaffen sind und erst in der Gemeinschaft vollwertige Menschen werden.

Tag sechs: Engagement für GerechtigkeitWählen Sie ein soziales oder ökologisches Anliegen, das Sie interessiert. Erfahren Sie mehr, unterstützen Sie eine Organisation finanziell, unterschreiben Sie eine Petition und verbreiten Sie die Botschaft. Machen Sie sich bewusst, dass es bei der Verteidigung der Menschenrechte und der Schöpfung darum geht, Gottes Bild in der Welt zu ehren.

Siebter Tag: SabbatruheGönnen Sie sich eine Auszeit ohne Schuldgefühle. Der Sabbat ist keine vergeudete Zeit, sondern eine Zeit, die Gott und der Kontemplation gewidmet ist. Widerstehen Sie der Versuchung des Produktivismus. Genießen Sie einfach die Tatsache, zu existieren, zu atmen und von Gott geliebt zu werden. Diese Ruhe ist selbst ein Akt des Glaubens: Sie erkennt an, dass wir nicht die alleinigen Herren unseres Lebens sind.

Abschluss

Der Schöpfungsbericht in Genesis 1 ist kein wissenschaftlicher Text über die Entstehung des Universums, sondern eine theologische Verkündigung über die Identität und Berufung des Menschen. Indem er bekräftigt, dass der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist, begründet dieser Text eine universelle und unveräußerliche Würde, die Grundlage jeder authentischen Ethik ist. Diese Wahrheit ist alles andere als abstrakt und hat revolutionäre Auswirkungen auf unser persönliches, soziales und ökologisches Leben.

Das Erkennen des Bildes Gottes in jedem Menschen verändert unsere Sicht auf uns selbst und andere. Dies verbietet jegliche Diskriminierung, jegliche Ausbeutung und jegliche Gewalt. Es erfordert radikalen Respekt vor dem Menschen, von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod, unabhängig von seinen Fähigkeiten oder seinem Status. Diese Perspektive ist die Grundlage des Kampfes für soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und Gleichberechtigung der Geschlechter.

Die Annahme unserer kreativen und beziehungsorientierten Berufung verleiht unserem täglichen Leben Sinn und Würde. Unsere Arbeit ist keine lästige Pflicht mehr, sondern vielmehr eine Teilnahme am göttlichen Werk. Unsere Beziehungen sind nicht mehr optional, sondern konstitutiv für unser Menschsein. Wir sind berufen, zu erschaffen, zu verschönern, zu ordnen und dabei offen für andere zu bleiben und die Gemeinschaft zu pflegen.

Wenn wir unsere ökologische Verantwortung ernst nehmen, verpflichten wir uns, unsere Beziehung zur Natur zu verändern. Die Erde ist kein Vorrat an Ressourcen, die es auszuschöpfen gilt, sondern ein heiliger Garten, den es zu pflegen und zu hegen gilt. Diese Verantwortung ist keine Last, sondern entspricht unserer tiefsten Berufung als treue Hüter der Schöpfung. Sie lädt uns zu freudiger Nüchternheit, bewundernder Kontemplation und einem konkreten Engagement für den Schutz unseres gemeinsamen Zuhauses ein.

Aber seien wir ehrlich: Diese Berufung, die auf dem Bild Gottes beruht, voll auszuleben, übersteigt unsere Kräfte. Die Sünde hat das göttliche Bild in uns entstellt. Wir sind unfähig, unserer Würde allein gerecht zu werden. Deshalb muss die Genesis im Licht Christi neu gelesen werden. Er, das vollkommene Bild des Vaters, kommt, um das beschädigte Bild in uns wiederherzustellen. Indem er Mensch wird und unsere Menschlichkeit annimmt, offenbart er, wozu wir berufen sind. Indem er stirbt und wieder aufersteht, öffnet er den Weg zu einer neuen Schöpfung.

Der heutige Aufruf an uns ist daher zweifacher Natur. Einerseits sollen wir die außergewöhnliche Würde, die uns von Anfang an zuteil wurde, dankbar anerkennen. Wir sind Abbilder Gottes! Diese Wahrheit sollte uns mit Staunen und Verantwortung erfüllen. Andererseits sollen wir das Werk Christi annehmen, der in uns vollbringt, was wir allein nicht erreichen können. Durch die Gnade der Taufe werden wir Christus gleichgestaltet, nehmen am göttlichen Leben teil und beginnen nun, unsere Berufung, die auf dem Abbild Gottes beruht, in ihrer ganzen Fülle zu leben.

Möge diese Geschichte aus der Genesis nicht nur ein toter Buchstabe bleiben, sondern zum Sauerteig der Veränderung in unserem Leben werden! Möge sie unser Gebet inspirieren, unsere Entscheidungen leiten und unser Engagement bestimmen! Möge sie uns zu freudigen Zeugen der Menschenwürde, zu Gestaltern von Gerechtigkeit und Frieden und zu wachsamen Hütern der Schöpfung machen! Denn indem wir das Bild Gottes in uns und um uns herum ehren, verherrlichen wir Gott selbst.

Praktisch

Tägliche Meditation : Wiederholen Sie jeden Morgen dreimal: „Ich bin nach dem Bild Gottes geschaffen“, um Ihre Würde in Ihrem Bewusstsein zu verankern.

Kontemplativer Blick : Bevor Sie jemanden verurteilen oder kritisieren, denken Sie daran: „Diese Person ist das Ebenbild Gottes.“

Spirituelle Ökologie : Nehmen Sie diese Woche eine konkrete ökologische Praxis an (Abfallreduzierung, Kompostierung, Wassersparen), indem Sie sie als spirituelle Handlung erleben.

Arbeitsangebot : Wenn Sie mit Ihrer Arbeit beginnen, sagen Sie: „Herr, ich biete Dir das, was ich heute vollbringen werde, als Teilnahme an Deinem kreativen Werk an.“

Beziehungsinvestition : Verbringen Sie jeden Tag wertvolle Zeit mit einer Ihnen nahestehenden Person, ohne Ablenkungen (Telefon aus, volle Präsenz).

Solidarisches Engagement : Wählen Sie ein soziales oder ökologisches Gerechtigkeitsthema und unterstützen Sie es konkret (Spende, Freiwilligenarbeit, Bewusstseinsbildung).

Wöchentlicher Sabbat : Nehmen Sie sich einen halben Tag pro Woche Zeit für Ruhe, Gebet, Kontemplation, ohne Schuldgefühle oder Produktivität.

Verweise

Bibeltext : Genesis 1,20 – 2,4a (Priesterlicher Schöpfungsbericht), Jerusalemer Bibel bzw. Liturgische Bibelübersetzung.

Patristisch : Irenäus von Lyon, Gegen Häresien, Buch V (Unterscheidung zwischen Bild und Ähnlichkeit); Gregor von Nyssa, Die Erschaffung des Menschen (Theologische Anthropologie).

Mittelalterliche Theologie : Thomas von Aquin, Summa Theologica, Ia, q. 93 (Über das Bild und die Ähnlichkeit Gottes im Menschen).

Zeitgenössisches Lehramt : Zweites Vatikanisches Konzil, Gaudium et Spes, § 12-22 (Würde der menschlichen Person); Papst Franziskus, Laudato si' (2015), Enzyklika zur Bewahrung des gemeinsamen Hauses.

Zeitgenössische Theologie : Karl Barth, Dogmatisch, § 41 (Der Mensch ist von Gott geschaffen); Hans Urs von Balthasar, Ruhm und Kreuz, Band I (Theologie des Bildes).

Bibelkommentare : Claus Westermann, Genesis 1-11: Ein Kommentar (ausführliche exegetische Analyse); André Wénin, Von Adam bis Abraham oder die Wanderungen der Menschheit (narrative und theologische Lektüre).

Spiritualität : Jean-Yves Leloup, Sich um das Wesen kümmern (Spiritualität des Gottesbildes); Anselm Grün, Das Bild Gottes in uns (praktische Meditationen).