Der Papst vertritt eine anspruchsvolle, aber klassische Interpretation der Armut, die sich auf die Kirchenväter stützt. Jeden Samstag gewährt Ihnen der ständige Sondergesandte von La Croix im Vatikan einen Blick hinter die Kulissen des kleinsten Staates der Welt.

Und wieder eine Anspielung auf Augustinus. In seiner Ansprache an die Volksbewegungen, die er am Donnerstag, dem 23. Oktober, im Vatikan hielt, paraphrasierte Leo XIV. erneut den Kirchenvater. Diese Wiederholung ist nicht unbedeutend. Seit seiner Wahl im vergangenen Mai beruft sich der erste amerikanische Papst der Geschichte immer wieder auf den Bischof von Hippo, seinen Lieblingsautor. Diesmal berührt das Zitat den Kern seines päpstlichen Projekts: das Thema Armut.

„Bei Augustinus“, so der Papst, „steht der Mensch im Mittelpunkt einer Ethik der Verantwortung. Er lehrt uns, dass Verantwortung, insbesondere gegenüber den Armen und Bedürftigen, aus der Menschlichkeit gegenüber seinen Mitmenschen erwächst.“ Dieser Satz, der vor Vertretern benachteiligter Gemeinschaften in aller Welt ausgesprochen wurde, wirft ein besonderes Licht auf die Art und Weise, wie Leo XIV. die Kirche führen will.

Fünf Monate nach seiner Wahl beginnt der amerikanische Papst, die Fäden einer kohärenten Denkrichtung zu spinnen, die in der patristischen Tradition verwurzelt ist, sich aber entschieden auf die Notlagen der Gegenwart konzentriert. Sein ständiger Bezug auf den heiligen Augustinus ist nicht nur eine intellektuelle Ausschmückung: Er strukturiert eine Vision der Kirche und ihrer Beziehung zu den Schwächsten.

Der heilige Augustinus, Gefährte des Pontifikats

Ein ununterbrochener Dialog mit dem Bischof von Hippo

Seit seinem ersten Auftritt in der Loggia des Petersdoms am Abend des 8. Mai hat Leo XIV. zahlreiche Bezüge zum heiligen Augustinus hergestellt. Während des Jugendjubiläums in Tor Vergata Anfang August war seine Rede, wie Beobachter berichteten, „wie so oft mit Zitaten seines Lieblingsautors Augustinus durchsetzt“. Diese Nähe zum Kirchenlehrer ist nicht neu.

Während seiner prägenden Jahre und später als Missionsbischof in Peru hörte Robert Prevost – der spätere Leo XIV. – nie auf, über die Werke des Kirchenvaters zu meditieren. Geständnisse, Die Stadt GottesAugustinus‘ unzählige Predigten begleiteten seine theologischen und pastoralen Überlegungen. „Für Leo XIV. ist Augustinus keine akademische Referenz“, gesteht ein enger Freund des Papstes. „Er ist ein spiritueller Begleiter, jemand, mit dem er in ständigem Dialog steht.“

Diese Vertrautheit zeigt sich in der Art und Weise, wie er den Bischof von Hippo zitiert. Der Papst wiederholt nicht einfach bekannte Sätze: Er paraphrasiert, rekontextualisiert und aktualisiert das augustinische Denken. Dies wird in seiner Rede vom 23. Oktober deutlich, in der das Zitat nicht als Garantie für Autorität, sondern als natürliche Fortsetzung einer persönlichen Reflexion erscheint.

Zitat vom 23. Oktober: Verantwortung und Armut

Der Übergang vom Diskurs zur Volksbewegung verdient weitere Aufmerksamkeit. Mit seiner Behauptung, dass „Verantwortung, insbesondere gegenüber den Armen und Bedürftigen, aus der Menschlichkeit gegenüber seinen Mitmenschen erwächst“, mobilisiert Leo XIV. eine oft vergessene Dimension des augustinischen Denkens: die Sozialanthropologie.

Für Augustinus sind Menschen niemals isolierte Individuen. Sie sind immer miteinander verbunden, eingebettet in ein Netzwerk gegenseitiger Verantwortung. Der Papst wendet diese Vision direkt auf das Thema Armut an. Unsere Verantwortung gegenüber den Armen entspringt nicht in erster Linie einem äußeren moralischen Gebot, sondern unserer gemeinsamen Menschlichkeit. Weil wir die gleiche menschliche Natur teilen, tragen wir Verantwortung füreinander.

Diese Lesart Augustins ist nicht neutral. Sie ermöglicht es Leo XIV., über den Rahmen freiwilliger Nächstenliebe hinauszugehen und die Grundlagen einer Ethik der sozialen Gerechtigkeit zu legen. Wenn die Verantwortung gegenüber den Armen aus unserer gemeinsamen Menschlichkeit erwächst, ist sie nicht optional: Sie ist konstitutiv für das, was es bedeutet, vollwertiger Mensch zu sein.

Die augustinische Vision der Armut

Eine anspruchsvolle Lesung des Evangeliums

In seinem apostolischen Schreiben Dilexi teIn seinem am 9. Oktober veröffentlichten Buch „machte Leo XIV. die Nächstenliebe gegenüber den Armen zum Wahrheitskriterium des Katholizismus.“ Diese radikale Formulierung wurzelt in einer soliden patristischen Tradition, zu deren wichtigsten Vertretern Augustinus zählt.

Für den Bischof von Hippo ist die Beziehung zu den Armen kein zweitrangiger Aspekt des christlichen Lebens. Sie stellt dessen entscheidende Prüfung dar. In seinen Predigten betont Augustinus ohne Zögern, dass sich der Christ, der die Armen vernachlässigt, vom Evangelium selbst abschneidet. „Willst du zu Gott beten? Gib zuerst den Armen“, verkündet er in einer seiner berühmtesten Predigten.

Leo XIV. griff diesen Radikalismus auf. In Dilexi te, „verschärft er seinen Ton: Die Armen zu vergessen oder zu verachten ist keine Frage bloßer moralischer Gleichgültigkeit, sondern ein Bruch mit dem Evangelium.“ Die Ausdrucksweise ist stark: Wir befinden uns nicht mehr im Register der Empfehlungen, sondern im Register des eigentlichen Wesens des christlichen Glaubens.

Diese anspruchsvolle Lesart des Evangeliums ist Teil dessen, was der Papst eine Verteidigung gegen „zeitgenössische Häresien“ nennt. Ohne sie explizit zu benennen, zielt er auf jene Formen des Christentums ab, die die soziale Dimension des Glaubens ausblenden und ihn auf individualistische Frömmigkeit oder ein System moralischer Normen reduzieren, die von konkreter Gerechtigkeit losgelöst sind.

Die Armen als Antlitz Christi

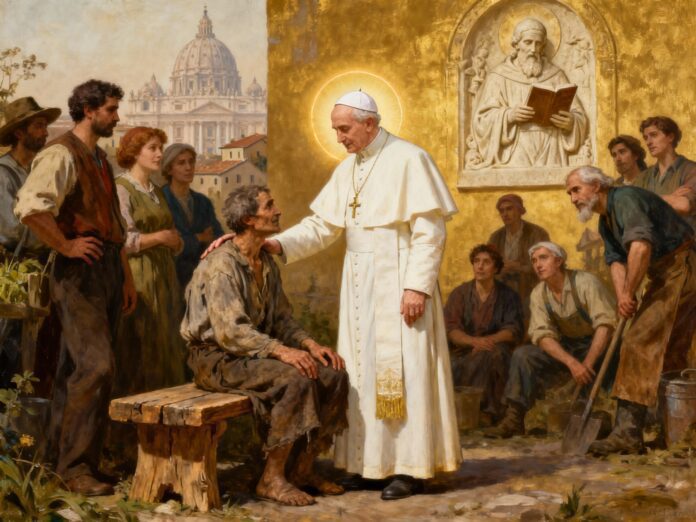

Die augustinische Theologie der Armut basiert auf einer grundlegenden Intuition: In den Armen ist es Christus selbst, der sich uns zeigt. Diese Identifikation, die bereits im Matthäusevangelium vorhanden ist („Ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben“), wird von Augustinus mit besonderer Kraft entwickelt.

Für den Bischof von Hippo sind die Armen nicht einfach nur Objekte unserer Nächstenliebe. Sie sind das lebendige Sakrament Christi. Indem wir ihnen dienen, tun wir nicht nur Gutes, sondern begegnen dem Herrn selbst. „Christus bettelt in den Armen an eurer Tür“, schrieb Augustinus in einer seiner Predigten.

Diese Perspektive verändert die Beziehung zur Armut radikal. Es geht nicht mehr darum, von oben herab „etwas für die Armen zu tun“, sondern in ihnen eine heilige Präsenz zu erkennen, die uns herausfordert und verändert. Genau das drückte Leo XIV. aus, als er in seiner Rede vom 23. Oktober bekräftigte, dass „Land, Wohnung und Arbeit heilige Rechte sind“.

Das Adjektiv „heilig“ ist nicht unbedeutend. Es rückt diese materiellen Realitäten in den Bereich des Göttlichen. Jemandem ein Dach über dem Kopf oder einen Arbeitsplatz zu verweigern, ist nicht nur eine soziale Ungerechtigkeit: Es ist ein Angriff auf etwas Heiliges, nämlich die Menschenwürde, die eine transzendente Dimension in sich trägt.

Leo XIV. und das Erbe von Franziskus

„Dilexi te“: Kontinuität und Vertiefung

Das Apostolische Schreiben Dilexi te („Ich habe dich geliebt“) markiert einen Schlüsselmoment im jungen Pontifikat. Fünf Monate nach der Wahl veröffentlicht, stellt es „sein Pontifikat in die Kontinuität seines Vorgängers Papst Franziskus: eine Kirche nahe den Armen.“

Diese Kontinuität wird vorausgesetzt, ja sogar behauptet. Leo XIV. versucht nicht, sich von Franziskus zu distanzieren, von dem er viele seiner Projekte geerbt hat. Im Gegenteil, er strebt eine „Institutionalisierung Franziskus‘“ an, wie ein vatikanischer Beobachter bemerkt. Doch diese Kontinuität ist keine mechanische Wiederholung: Sie beinhaltet eine Vertiefung der Lehre.

Während Franziskus aus dem Herzen sprach und prophetische Gesten und eindringliche Formeln anwandte, greift Leo XIV. auf die patristische Tradition zurück, um der vorrangigen Option für die Armen eine solide theologische Grundlage zu geben. Der heilige Augustinus wird zum intellektuellen Werkzeug, das uns zeigt, dass diese Option keine Innovation des 20. Jahrhunderts ist, sondern zum Kern der ältesten christlichen Tradition gehört.

In Dilexi teIn diesem Beitrag geht der Papst auf die „Notwendigkeit“ der Aufmerksamkeit für die Armen ein. Auch dieser Begriff ist nicht zufällig gewählt. Es handelt sich nicht um eine Möglichkeit unter vielen, um eine besondere Sensibilität, die manche Christen entwickeln. Es handelt sich um eine Notwendigkeit, die für den christlichen Glauben selbst konstitutiv ist.

Volksbewegungen, privilegierte Empfänger

Die Rede vom 23. Oktober vor den Volksbewegungen ist Teil dieser Dynamik. Franziskus hatte diese Basisorganisationen – die für den Zugang zu Land, Wohnraum und Arbeit kämpfen – zu privilegierten Gesprächspartnern gemacht. Leo XIV. nahm diesen Dialog wieder auf, bereicherte ihn jedoch um eine doktrinäre Dimension.

„Papst Leo XIV. hielt eine kraftvolle Rede vor den Volksbewegungen, in der er das Erbe von Franziskus fortführte und gleichzeitig den sozialen Kampf der Kirche erweiterte“, bemerkt ein Beobachter. Diese Erweiterung erfordere eine klarere Verbindung zwischen dem Evangelium und konkreten sozialen Kämpfen.

Mit der Aussage, dass „Land, Wohnung und Arbeit heilige Rechte sind“, übernimmt der Papst nicht einfach einen Slogan sozialer Bewegungen. Er vollführt eine theologische Geste: Er schreibt diese materiellen Forderungen dem Bereich des Heiligen und damit des Immateriellen zu. Diese Rechte können nicht verhandelt, kommerzialisiert oder relativiert werden, denn sie berühren die Menschenwürde selbst.

Diese Sakralisierung grundlegender sozialer Rechte steht im Einklang mit dem augustinischen Denken. Für Augustinus ist die gerechte Gesellschaftsordnung nicht einfach eine Frage der technischen Organisation der Gesellschaft. Sie ist ein – stets unvollkommener – Spiegel der göttlichen Gerechtigkeit. Eine Gesellschaft, die den Entzug einiger notwendiger Güter toleriert, ist nicht einfach nur schlecht organisiert: Sie ist eine Gesellschaft, die im Widerspruch zur von Gott gewollten Ordnung steht.

Eine Ethik der Verantwortung

Mehr als Wohltätigkeit: Soziale Gerechtigkeit

Der augustinische Bezug ermöglichte es Leo XIV., über den Rahmen der traditionellen Nächstenliebe hinauszugehen und die Grundlagen für eine Ethik der kollektiven Verantwortung zu legen. Diese Unterscheidung ist entscheidend und verdient weitere Aufmerksamkeit.

Wohltätigkeit ist im allgemeinen Sinne freiwillig. Sie ist ein Akt der Großzügigkeit, der zwar lobenswert ist, aber im Ermessen jedes Einzelnen liegt. Ich kann mich entscheiden, zu geben oder nicht zu geben, zu helfen oder weiterzugehen. Wohltätigkeit verpflichtet mich nicht im engeren Sinne, sondern offenbart meine potenzielle Güte.

Verantwortung hingegen ist nicht optional. Sie entspringt meiner menschlichen Natur. Mit der Aussage, dass „Verantwortung, insbesondere gegenüber den Armen, aus dem menschlichen Umgang mit seinen Mitmenschen erwächst“, ordnet Leo XIV. unsere Pflicht gegenüber den Armen nicht in die Rangfolge moralischer Verdienste, sondern in die der Gerechtigkeit ein.

Diese Unterscheidung zwischen Nächstenliebe und Gerechtigkeit ist nicht neu. Sie zieht sich durch die gesamte Tradition der kirchlichen Soziallehre. Doch Leo XIV. verleiht ihr besondere Kraft, indem er sie auf die augustinische Anthropologie stützt. Unsere Verantwortung gegenüber den Armen ist keine zusätzliche Tugend, die wir kultivieren können: Sie ist konstitutiv für unser Menschsein selbst.

„Heilige Rechte“ nach Leo XIV.

Besondere Aufmerksamkeit verdient der Begriff der „heiligen Rechte“, den Leo XIV. in seiner Rede vom 23. Oktober entwickelt. Er stellt eine bedeutende theologische Neuerung dar, auch wenn er in der Tradition verwurzelt ist.

Indem der Papst das Recht auf Land, Wohnung und Arbeit als „heilig“ bezeichnet, vollzieht er eine doppelte Geste. Einerseits löst er diese Realitäten aus dem rein wirtschaftlichen Bereich und verlagert sie in den religiösen. Andererseits bekräftigt er, dass ihre Verletzung nicht nur eine soziale Ungerechtigkeit darstellt, sondern eine Form des Sakrilegs.

Diese Sakralisierung grundlegender sozialer Rechte mag übertrieben erscheinen. Wird damit nicht die Religion für politische Zwecke instrumentalisiert? Die Antwort Leos XIV., die der augustinischen Logik entspricht, ist eindeutig: Diese Rechte sind heilig, weil sie die Menschenwürde berühren, und die Menschenwürde ist heilig, weil der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist.

Für Augustinus, und Leo XIV. wiederholte dies, gibt es keine wasserdichte Trennung zwischen Geistigem und Materiellem. Der Mensch ist kein reiner Geist, der zufällig einen Körper besitzt: Er ist eine psychosomatische Einheit, in der Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden sind. Jemanden der materiellen Notwendigkeiten zu berauben, bedeutet daher, seine geistige Würde zu untergraben.

Diese ganzheitliche Sicht des Menschen steht im Mittelpunkt dessen, was der Papst eine „Ethik der Verantwortung“ nennt. Wir sind nicht nur für das geistige Heil unserer Brüder und Schwestern verantwortlich: Wir sind auch für ihr materielles Wohlergehen, ihre konkreten Lebensbedingungen und ihre Fähigkeit, ein würdiges Leben zu führen, verantwortlich.

Die konkreten Auswirkungen

Ein Pontifikat im Zeichen der vorrangigen Option für die Armen

Fünf Monate nach seiner Wahl zeichnen sich die Konturen des Pontifikats von Leo XIV. ab. „Indem er die Armen in den Mittelpunkt seines Pontifikats stellt und die ökonomische Logik verurteilt“, tritt der amerikanische Papst eindeutig in die Fußstapfen von Franziskus, gibt ihm aber gleichzeitig eine klarere doktrinäre Grundlage.

Diese vorrangige Option für die Armen kommt in Aktionen und Reden zum Ausdruck. Die Begegnung mit Volksbewegungen, die wiederholten Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit, das Beharren auf „heiligen Rechten“ – all dies trägt dazu bei, die soziale Frage zu einer der Hauptachsen des Pontifikats zu machen.

Doch diese zentrale Bedeutung der Armut ist nicht nur eine pastorale Entscheidung. Sie wird als aus dem Wesen des Christentums stammend dargestellt. Darin liegt die ganze Kraft des augustinischen Bezugs: Er erlaubt uns zu zeigen, dass die Aufmerksamkeit für die Armen keine vorübergehende Modeerscheinung oder eine besondere Sensibilität dieses oder jenes Papstes ist, sondern zum bleibenden Lehrerbe der Kirche gehört.

In Dilexi teLeo XIV. geht sogar so weit zu behaupten, dass „die Armen zu vergessen oder zu verachten“ einen „Bruch mit dem Evangelium“ darstelle. Diese radikale Formulierung erinnert an die Positionen Augustins, der nicht zögerte zu sagen, dass der Reiche, der für sich behält, was er nicht braucht, sich des Diebstahls an den Armen schuldig macht.

Aktuelle Herausforderungen

Diese augustinische Vision der Armut muss sich heute mit Realitäten auseinandersetzen, die sich der Bischof von Hippo nicht hätte vorstellen können: Globalisierung, wachsende Ungleichheit, Massenmigration, ökologische Krisen, die die Schwächsten zuerst treffen.

Leo XIV. ist sich dessen bewusst. In seiner Ansprache an die Volksbewegungen beschränkt er sich nicht auf lehrmäßige Mahnungen: Er „prangert die wirtschaftliche Logik an“, die zur Ausgrenzung führt. Diese Anklage gehört zur prophetischen Tradition der Kirche, gewinnt aber heute eine besondere Schärfe.

Der Papst ist sich der Grenzen seines Handelns bewusst. In seinem ersten Interview, das im September veröffentlicht wurde, gestand er, dass er noch „lerne“, insbesondere in seiner Rolle als „globales Staatsoberhaupt“. Diese Bescheidenheit schließt Entschlossenheit nicht aus. Mit der Aussage, dass „Land, Wohnung und Arbeit heilige Rechte sind“, etabliert er ein nicht verhandelbares Prinzip, das als Kompass für die öffentliche Politik dienen muss.

Diese Position steht im Einklang mit dem augustinischen Denken. Für Augustinus ist die Kirche nicht dazu berufen, den irdischen Staat zu regieren, sondern hat die Pflicht, an die Prinzipien der Gerechtigkeit zu erinnern, die ihn beseelen müssen. Die Rolle des Papstes besteht nicht darin, technische Lösungen für wirtschaftliche Probleme vorzuschlagen, sondern die ethischen Grundlagen zu legen, von denen aus diese Lösungen gedacht werden müssen.

Eine klassische und anspruchsvolle Lektüre

In der Tradition verwurzelt

Der Ansatz Leos XIV. weist eine bemerkenswerte Besonderheit auf: Er ist sowohl radikal in seinen Schlussfolgerungen als auch zutiefst traditionell in seinen Grundlagen. In Anlehnung an den heiligen Augustinus zeigt der Papst, dass die Forderung nach Aufmerksamkeit für die Armen keine Erfindung der Befreiungstheologie oder ein Zugeständnis an den Zeitgeist ist: Sie gehört zum Kern der patristischen Tradition.

Diese intellektuelle Strategie ist nicht unschuldig. In einer Kirche, in der manche die bevorzugte Option für die Armen als ideologische Abweichung betrachten, antwortet Leo XIV., indem er zeigt, dass im Gegenteil die Verachtung der Armen eine ketzerische Neuerung darstellt. „Angesichts der zeitgenössischen Häresien“, schreibt er in Dilexi teDie Aufmerksamkeit für die Armen erscheint als Kriterium wahrer Orthodoxie.

Diese Art, Tradition und aktuelle Notlagen in einen Dialog zu bringen, ist charakteristisch für den Stil des neuen Papstes. Intellektuell in der Tradition geschult, sucht er keinen Bruch um des Bruchs willen. Doch er gibt sich auch nicht mit einem starren Traditionalismus zufrieden. Er aktualisiert die Quellen und lässt sie auf aktuelle Fragen eingehen.

Eine beunruhigende Anforderung

Der Verweis auf Augustinus ermöglicht es Leo XIV., eine anspruchsvolle Linie beizubehalten, ohne revolutionär zu wirken. Wenn er behauptet, die Vernachlässigung der Armen bedeute „einen Bruch mit dem Evangelium“, wiederholt er lediglich in zeitgenössischer Sprache, was Augustinus bereits im 5. Jahrhundert sagte.

Diese Forderung ist beunruhigend. Sie stellt etablierte Praktiken, bequeme Arrangements und Formen des Christentums in Frage, die die soziale Dimension des Glaubens außer Acht lassen. In manchen kirchlichen Kreisen, insbesondere in jenen, die traditionelle Frömmigkeit und abstrakte doktrinäre Orthodoxie über alles stellen, stößt diese eindringliche Mahnung zur Verantwortung gegenüber den Armen auf wenig Resonanz.

Doch Leo XIV. sucht die Konfrontation nicht um ihrer selbst willen. Seine Strategie ist subtiler: Indem er zeigt, dass die Sorge um die Armen zur klassischsten Tradition der Kirche gehört, erschwert er es, sie im Namen des Traditionalismus abzulehnen. Wie kann man behaupten, ein Anhänger Augustins zu sein, während man seine Lehren über Armut ignoriert?

Auf dem Weg zu einem Mentalitätswandel

Ein langfristiger Job

Das Pontifikat Leos XIV. hat gerade erst begonnen. Doch schon jetzt zeichnet sich ein Leitprinzip ab: ein tiefgreifender Wandel in der Einstellung zur Armut. Es geht nicht nur darum, die Forderungen nach Großzügigkeit zu verstärken, sondern auch darum, die Sichtweise der Christen auf die Armen und ihre eigene Verantwortung zu verändern.

Diese Transformation erfordert geduldige pädagogische Arbeit. Die wiederholten Verweise auf den Heiligen Augustinus, die Lehrentwicklung in Dilexi te, Reden vor Volksbewegungen: All dies zielt darauf ab, innerhalb der Kirche schrittweise einen Konsens über die zentrale Bedeutung der sozialen Frage zu schaffen.

Der Papst weiß, dass er nicht allein handeln kann. Bei seinem Treffen mit den französischen Bischöfen im Juni widmete er sich „mehreren Prioritäten der Kirche in Frankreich, insbesondere der Ökologie und der Zunahme der Katechumenen“. Diese Aufmerksamkeit für die Ortskirchen und ihre spezifischen Anliegen ist charakteristisch für seinen Regierungsstil.

Vorhersehbare Widerstände

Diese Betonung der Verantwortung gegenüber den Armen wird nicht ohne Widerstand bleiben. In manchen Teilen der Kirche, insbesondere im Westen, wo sich das Christentum oft den vorherrschenden Wirtschaftsstrukturen angepasst hat, wird dieser Diskurs als übertrieben, ja sogar politisch voreingenommen erscheinen.

Leo XIV. ist sich dessen bewusst. Doch in den wesentlichen Punkten bleibt er standhaft. Indem er bekräftigt, dass das Recht auf Land, Wohnung und Arbeit „heilig“ sei, setzt er eine klare Grenze: Diese Fragen sind keine Frage öffentlicher Debatten oder politischer Präferenzen, sondern gehören zum Wesen des christlichen Glaubens.

Diese Prinzipientreue geht mit einer gewissen Flexibilität in den Modalitäten einher. Der Papst erhebt nicht den Anspruch, technische Lösungen vorzuschreiben. Er legt einen ethischen Rahmen fest, innerhalb dessen Lösungen gesucht werden müssen. Diese Unterscheidung zwischen unverhandelbaren Prinzipien und diskutablen konkreten Anwendungen ist klassisch in der Soziallehre der Kirche.

Eine Botschaft für unsere Zeit

Augustinus‘ Bedeutung heute

Warum spricht Augustinus noch heute, sechzehn Jahrhunderte nach seinem Tod? Diese Frage wird implizit durch die ständigen Verweise Leos XIV. auf den Bischof von Hippo aufgeworfen. Die Antwort liegt zweifellos in der anthropologischen Tiefe des augustinischen Denkens.

Augustinus formuliert nicht nur moralische Regeln. Er erforscht, was es bedeutet, Mensch zu sein, was uns miteinander verbindet, was unserer gegenseitigen Verantwortung zugrunde liegt. Diese Fragen sind zeitlos, auch wenn sie in verschiedenen Epochen unterschiedlich gestellt werden.

Indem Leo XIV. Augustinus in der Armutsfrage mobilisiert, vollzieht er eine doppelte Geste. Einerseits zeigt er, dass die christliche Tradition über mächtige intellektuelle Ressourcen verfügt, um über aktuelle soziale Fragen nachzudenken. Andererseits erinnert er uns daran, dass diese Themen nicht neu sind: Die Frage der sozialen Gerechtigkeit zieht sich durch die gesamte Geschichte des Christentums.

Ein Aufruf zur Konsequenz

Im Kern ist die Botschaft Leos XIV. eine Forderung nach Konsequenz. Man kann sich nicht Christ nennen und gleichzeitig dem Schicksal der Armen gegenüber gleichgültig bleiben. Man kann nicht die Eucharistie, das Sakrament der Kommunion, feiern und gleichzeitig soziale Ausgrenzung hinnehmen. Man kann nicht Christus anrufen und gleichzeitig diejenigen ignorieren, in denen er gegenwärtig ist.

Diese Forderung ist nicht neu. Doch sie ist mit einer Klarheit und Radikalität formuliert, die überraschen mag. Indem der Papst erklärt, dass die Vernachlässigung der Armen einen „Bruch mit dem Evangelium“ darstelle, lässt er keinen Raum für Ausreden. Dies ist kein evangelischer Rat, der nur wenigen vorbehalten ist, sondern eine Verpflichtung, die aus dem Glauben selbst erwächst.

Der Rückgriff auf den heiligen Augustinus erlaubt es uns, dieser Forderung historische und doktrinäre Legitimität zu verleihen. Es handelt sich dabei nicht um eine Laune des aktuellen Papstes, sondern um die beständige Lehre der Kirche seit ihren Anfängen. Schon Augustinus sagte es, und vor ihm die apostolischen Väter und vor ihnen die Propheten Israels: Glaube, der nicht Gerechtigkeit schafft, ist nur Schein.

An diesem Samstag, dem 25. Oktober, setzt Leo XIV. seine Ausbildung zum Papst fort. Seine wiederholten Verweise auf den heiligen Augustinus zeichnen die Konturen eines Pontifikats, das Tradition und Prophetie, doktrinäre Wurzeln und soziale Dringlichkeit in Einklang bringen will. Für ihn ist Armut nicht nur ein weiteres Thema: Sie ist der Ort, an dem sich die Authentizität des christlichen Glaubens bewahrheitet.

Diese anspruchsvolle, aber klassische Interpretation der Armut aus der augustinischen Perspektive könnte zu einem der Kennzeichen dieses Pontifikats werden. Sie erinnert uns daran, dass die Kirche, wenn sie ihrer Identität treu bleiben will, einer dauerhaften Bekehrung zum Evangelium der Armen nicht entgehen kann.

Wie werden Sie von dieser augustinischen Vision sozialer Verantwortung in Ihrem eigenen christlichen Engagement inspiriert?