Lesung aus dem Buch Genesis (2,7-9; 3,1-7a)

Und Gott der Herr formte den Menschen aus Erde vom Acker und hauchte ihm den Lebenshauch in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Und Gott der Herr ließ aus der Erde allerlei Bäume wachsen, begehrenswerte und wohlschmeckende. Mitten im Garten standen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.

Und die Schlange war listiger als alle Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau: „Hat Gott euch wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum im Garten essen?“ Die Frau antwortete der Schlange: „Von den Bäumen im Garten dürfen wir essen, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht essen und sie auch nicht berühren, sonst müsst ihr sterben.“ Die Schlange antwortete der Frau: „Auf keinen Fall! Ihr werdet nicht sterben! Denn Gott weiß: An dem Tag, an dem ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was Gut und Böse ist.“ Die Frau sah, dass die Frucht des Baumes köstlich sein musste, eine Augenweide und begehrenswert, weil sie Verständnis gab. Da nahm sie von der Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann davon, und er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren.

Wenn Staub auf göttlichen Atem trifft: Unsere Würde in Genesis 2:7 wiederentdecken

Ein Gründungstext, der unseren doppelten Ursprung offenbart und uns einlädt, unsere menschliche und spirituelle Berufung voll zu leben.

„Da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und hauchte ihm den Lebensatem in seine Nase. So ward der Mensch ein lebendiges Wesen.“ Dieser Vers aus Genesis 2,7 ist eine der berühmtesten und zugleich am wenigsten verstandenen Passagen der Heiligen Schrift. In wenigen Worten von verblüffender Einfachheit enthüllt er das Geheimnis unserer Existenz: Wir sind Erde und Himmel, Materie und Geist, Zerbrechlichkeit und Erhabenheit zugleich. Dieser Text richtet sich an jeden Sinnsuchenden, der seine tiefste Identität hinterfragt, an jeden Gläubigen, der seine Berufung verstehen möchte, an jeden Menschen, der danach strebt, Körper und Seele in einem vereinten und authentischen Leben zu vereinen.

Dieser Artikel lädt Sie zu einer Reise in fünf Schritten ein: Wir werden diesen Text zunächst in seinen biblischen und liturgischen Kontext einordnen; dann werden wir das zentrale Paradoxon unserer dualen Natur analysieren; wir werden drei wesentliche Dimensionen untersuchen (Demut als Geschöpf, geistliche Würde und relationale Berufung); wir werden die Resonanzen dieser Passage in der patristischen Tradition und Spiritualität entdecken; schließlich werden wir konkrete Wege vorschlagen, diese Botschaft in unserem täglichen Leben umzusetzen.

Kontext

Genesis 2,7 gehört zur zweiten Schöpfungsgeschichte und unterscheidet sich in Stil, Wortschatz und theologischem Ansatz vom ersten Kapitel der Genesis. Während Genesis 1 eine geordnete, siebentägige Schöpfung mit quasi-liturgischer Struktur präsentiert, nimmt Genesis 2 eine persönlichere, menschenzentrierte Erzählung an, die göttliches Handeln in anthropomorpher Sprache beschreibt. Diese zweite Erzählung, die oft der jahwistischen Tradition zugeschrieben wird, widerspricht der ersten nicht, sondern ergänzt sie durch eine eher existenzielle und relationale Perspektive.

Im unmittelbaren Kontext steht dieser Vers vor der Erschaffung des Gartens Eden und vor der Entstehung der Frau. Er beschreibt den grundlegenden Moment, in dem die Menschheit ihre besondere Existenz erhält, die sich vom Rest der Schöpfung unterscheidet. Der hebräische Text verwendet bedeutungsvolle Begriffe: „ Adam » für Mann, abgeleitet von « Adamah » (die Erde) und « Nishmat Chayyim » (Atem/Hauch des Lebens), der die vitale und spirituelle Dimension hervorruft.

Liturgisch wird dieser Abschnitt insbesondere am Aschermittwoch, dem ersten Tag der Fastenzeit, verlesen und erinnert die Gläubigen an ihre Sterblichkeit: „Du bist Staub und wirst zum Staub zurückkehren.“ Dieser liturgische Gebrauch unterstreicht die Bußdimension und die Erinnerung an unsere bescheidene Herkunft, aber auch, paradoxerweise, an unsere unvergleichliche Würde, da wir den Atem Gottes in uns tragen. Der Text erklingt auch bei Beerdigungen und Feiern, die uns einladen, über das Geheimnis des menschlichen Lebens nachzudenken.

Der vollständige Auszug aus Genesis 2:7-9 ordnet die Erschaffung des Menschen in ein größeres Projekt ein: „Und Gott der Herr formte den Menschen aus Erde vom Acker und hauchte ihm den Lebenshauch in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und setzte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Und Gott der Herr ließ aus Erde allerlei Bäume wachsen, begehrenswert von Aussehen und mit köstlichen Früchten.“ Diese Abfolge zeigt, dass der Mensch nicht abstrakt erschaffen wurde, sondern zu einem bestimmten Zweck: den Garten zu bewohnen, ihn zu bebauen und eine Beziehung zu Gott und der Schöpfung aufzubauen.

Die Bedeutung dieses Verses geht weit über das Historische oder Wissenschaftliche hinaus. Es handelt sich nicht um eine technische Darstellung unserer biologischen Herkunft, sondern um eine theologische Bestätigung unserer tiefen Identität. Beim Lesen dieser Passage werden wir aufgefordert zu erkennen, dass unsere Existenz weder ein kosmischer Zufall noch eine einfache natürliche Entstehung ist: Sie ist das Ergebnis einer bewussten, persönlichen und intimen Handlung Gottes, der uns formt und mit seinem eigenen Atem belebt.

Analyse: Das Paradox der dualen Natur

Im Zentrum von Genesis 2:7 steht ein verblüffendes Paradoxon, das die menschliche Existenz definiert: Wir sind zugleich Staub und Atem, Materie und Geist, Erde und Himmel. Diese Spannung ist kein Widerspruch, der gelöst werden muss, sondern eine Realität, die es zu leben gilt, eine Berufung, die es voll und ganz zu leben gilt. Die Analyse dieses Paradoxons offenbart die tiefgreifende Dynamik unserer menschlichen Existenz.

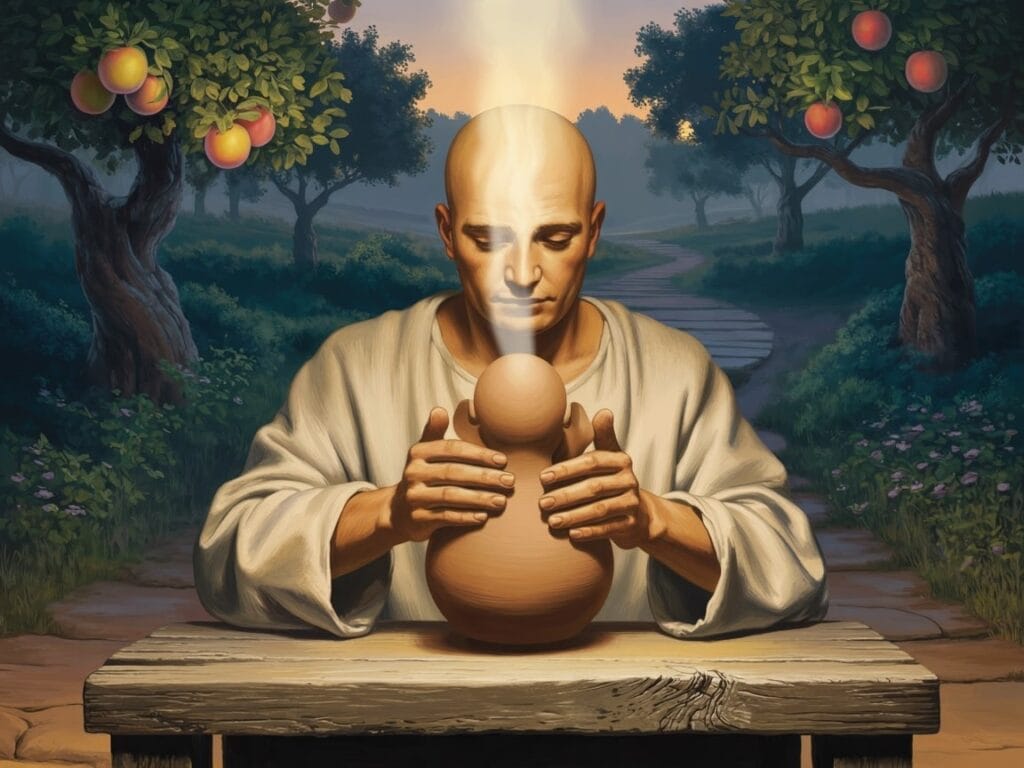

Einerseits bekräftigt der Text eindeutig unseren bescheidenen materiellen Ursprung: Gott „formte den Menschen aus Staub, der vom Ackerboden genommen wurde.“ Das Verb „formen“ (Yatsar (auf Hebräisch) erinnert an die Arbeit des Töpfers, der den Ton mit seinen Händen formt. Dieses Bild unterstreicht unsere Nähe zur materiellen Schöpfung: Wir bestehen aus derselben Substanz wie die Erde, aus demselben „Boden“, aus dem Pflanzen und Tiere entstehen. Dieser Staub hat nichts Herrliches, nichts Ewiges an sich; er drückt unsere radikale Zerbrechlichkeit, unsere Verletzlichkeit, unsere Sterblichkeit aus. „Du bist Staub und zum Staub wirst du zurückkehren“: Dieser göttliche Satz nach dem Sündenfall bestätigt nur, was wir von Anfang an sind.

Doch die Geschichte endet hier nicht. Unmittelbar nachdem Gott diesen Körper aus Erde geformt hatte, vollbrachte er eine außergewöhnliche Geste: „Er hauchte ihm den Lebensatem in die Nase, und der Mensch wurde zu einem lebendigen Wesen.“ Dieser göttliche Atem (Nishmat Chayyim) ist nicht einfach ein biologisches Prinzip, das einen trägen Mechanismus aktivieren würde. Die Kirchenväter und die jüdische Tradition erkannten in diesem Atemzug den Geist Gottes selbst, seine persönliche Gegenwart, die den Menschen bewohnt und ihn im vollen Sinne zu einem „lebendigen Wesen“ macht. Der Mensch wird nicht durch eine einfache biologische Belebung lebendig; er wird lebendig, weil er etwas vom göttlichen Leben selbst in sich aufnimmt.

Diese duale Konstitution erzeugt eine dynamische Spannung, die unsere Existenz prägt. Wir sind weder reine Geister noch bloße Tiere. Im Gegensatz zu Engeln haben wir Körper, sind inkarniert, in der Materie verwurzelt und den Naturgesetzen unterworfen. Im Gegensatz zu Tieren tragen wir eine spirituelle Dimension in uns, die Fähigkeit zur Transzendenz, eine Offenheit für die Unendlichkeit. Die hebräische biblische Anthropologie drückt diese Komplexität durch mehrere Begriffe aus: Nephesch (die Lebensseele, die den Tieren gemeinsam ist), ruah (der Geist, der emotionale und moralische Atem) und Neshama (die intellektuelle und spirituelle Seele, eigentlich menschlich).

Der biblische Text bestätigt somit, dass der Mensch ein „lebendes Wesen“ ist (Nephesh Hayah). Dieser Ausdruck, der manchmal mit „lebende Seele“ übersetzt wird, bezeichnet keine unsterbliche Seele, die vom Körper getrennt ist, sondern vielmehr die lebendige Einheit der Materie, die vom göttlichen Atem beseelt ist. Der Mensch hat keinen Körper; er ist ein vom Geist beseelter Körper. Er hat keine Seele; er ist eine inkarnierte Seele. Diese ganzheitliche Sichtweise widersetzt sich Dualismen, die den Körper zugunsten der Seele verachten oder den Menschen allein auf seine materielle Dimension reduzieren.

Die existenzielle Tragweite dieser dualen Natur ist immens. Sie erinnert uns daran, dass wir weder durch die Verleugnung unserer fleischlichen Natur (durch einen körperlosen Spiritualismus) noch durch die Missachtung unserer spirituellen Berufung (durch einen reduktionistischen Materialismus) unsere Selbstverwirklichung erreichen können. Wir sind berufen, in der Einheit unseres Seins zu leben und sowohl unseren Körper als auch unseren Geist, unsere irdischen Wurzeln und unsere himmlische Offenheit zu ehren. Diese schöpferische Spannung bildet den Ort unserer Freiheit und unserer Verantwortung: Zwischen dem Staub, der uns zur Demut ruft, und dem göttlichen Atem, der uns zur Größe ruft, müssen wir in jedem Augenblick den Weg unserer wahren Menschlichkeit wählen.

Demut gegenüber der Kreatur: unsere Zerbrechlichkeit akzeptieren

Die erste Dimension der Botschaft aus Genesis 2:7 betrifft unseren Zustand als Geschöpfe, unsere grundlegende Demut vor dem Schöpfer. Die Erinnerung an unsere staubige Herkunft ist keine Verurteilung, sondern eine Einladung zu Klarheit und Dankbarkeit.

Das Bild von Staub (Aphar „Der Name des Herrn“ (hebräisch) zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift und ist ein kraftvolles Symbol menschlicher Demut und Endlichkeit. Warum erwählt Gott Staub und nicht ein edleres Material, um den Menschen zu erschaffen? Diese Frage hat Kommentatoren aller Jahrhunderte fasziniert. Die Antwort liegt in der göttlichen Pädagogik: Indem Gott uns aus Staub erschuf, lehrt er uns von Anfang an, dass wir aus uns selbst heraus nichts sind, dass unsere Existenz ein freies Geschenk ist und dass wir ganz von seinem schöpferischen Willen abhängen.

Dieser bescheidene Ursprung schützt uns vor zwei symmetrischen und gleichermaßen gefährlichen Versuchungen. Erstens vor der Versuchung des Stolzes und der Selbstgenügsamkeit: Wie könnten wir stolz sein, wir, die wir aus Staub entstanden sind und zu ihm zurückkehren werden? Zweitens vor der Versuchung der Verzweiflung und der Selbstverachtung: Wenn wir aus Staub gemacht sind, dann gerade deshalb, weil Gott uns so erschaffen wollte, und dieser Staub wird allein dadurch edel, dass er ihn auswählt und mit seinen Händen formt.

Die Akzeptanz unserer kreatürlichen Zerbrechlichkeit eröffnet uns den Weg zur spirituellen Freiheit. Zu erkennen, dass wir Staub sind, bedeutet, die Illusionen der Allmacht aufzugeben, die uns an Angst und Konkurrenz fesseln. Es bedeutet, unsere physischen, intellektuellen und moralischen Grenzen zu akzeptieren, ohne in Resignation zu versinken. Es bedeutet zu verstehen, dass unser Wert nicht von unserer Leistung, unserer Macht oder unserer Vollkommenheit abhängt, sondern vom liebevollen Blick dessen, der uns geschaffen hat.

Diese kreatürliche Demut hat konkrete Auswirkungen auf unser Verhältnis zur Schöpfung. Geschaffen aus demselben Boden wie Pflanzen und Tiere, teilen wir mit ihnen einen gemeinsamen irdischen Ursprung. Weit davon entfernt, uns zu arroganter Beherrschung der Natur zu berechtigen, ruft uns diese Verwandtschaft zu verantwortungsvollem Umgang mit ihr, ökologischer Solidarität und tiefem Respekt vor allem Lebendigen auf. Wir sind nicht despotische Besitzer der Schöpfung, sondern ihre Hüter, berufen, den uns anvertrauten Garten zu „bebauen und zu bewahren“.

Darüber hinaus schafft das Bewusstsein unserer gemeinsamen Zerbrechlichkeit eine universelle Brüderlichkeit unter allen Menschen. Unabhängig von ethnischer Herkunft, sozialem Status, Bildung oder Talenten teilen wir alle denselben Zustand des Staubes, beseelt vom göttlichen Atem. Diese ontologische Gleichheit begründet eine Solidarität, die alle künstlichen Trennungen überwindet: Vor Gott sind wir alle gleichwertige Geschöpfe, gleichermaßen zerbrechlich, gleichermaßen geliebt. Die bescheidene Herkunft des anderen anzuerkennen bedeutet, ihn als Brüder anzuerkennen, als Teilhaber derselben verletzlichen und kostbaren Menschheit.

Schließlich bereitet uns die geschöpfliche Demut darauf vor, die göttliche Gnade anzunehmen. Der heilige Augustinus drückte es so schön aus: Gott schuf den Menschen aus dem Nichts (Staub), um zu zeigen, dass alles in ihm ein Geschenk ist. Wir können uns nicht rühmen, denn alles kommt von ihm. Diese Wahrheit befreit uns von der Last der Selbstrechtfertigung und öffnet den Raum für freudige Dankbarkeit. Staub zu sein bedeutet, von einer Liebe erfüllt zu sein, die nicht von unseren Verdiensten abhängt.

Spirituelle Würde: den göttlichen Atem ehren

Wenn der Staub an unsere Demut erinnert, offenbart der göttliche Atem unsere unvergleichliche Würde. Genesis 2,7 hört nicht bei unserem irdischen Ursprung auf; es gipfelt im Atem, der uns zu Lebewesen macht, die von Gott selbst beseelt sind.

Die Geste, mit der Gott dem Menschen seinen Atem in die Nase haucht, ist von überwältigender Intimität. Sie ruft eine Nähe, eine Zärtlichkeit, eine Hingabe hervor, die alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Gott erschafft den Menschen nicht aus der Ferne, mit einem einfachen Wort wie die Sterne oder die Pflanzen; er formt ihn mit seinen Händen und teilt ihm direkt seinen eigenen Lebensatem mit. Diese persönliche Kommunikation begründet eine einzigartige Beziehung zwischen dem Schöpfer und seinem menschlichen Geschöpf.

Der „Atem des Lebens“ (Nishmat Chayyim) ist kein einfaches biologisches Lebensprinzip, sondern eine Teilhabe am göttlichen Leben selbst. Die jüdische und christliche Tradition hat diesen Atem mit dem Geist Gottes identifiziert (ruah Elohim), gegenwärtig vom ersten Vers der Genesis an, schwebend über den Wassern des ursprünglichen Chaos. Indem Gott dem Menschen seinen Geist einhaucht, teilt er ihm etwas von seiner eigenen Natur mit: Intelligenz, Freiheit, die Fähigkeit zu lieben, moralisches Gewissen, Offenheit für Transzendenz. Der Mensch wird so zum „capax Dei“, „fähig zu Gott“, fähig, ihn zu kennen und zu lieben.

Diese geistige Würde manifestiert sich zunächst in unserer Fähigkeit zu Wissen und Vernunft. Im Gegensatz zu Tieren, die instinktiv reagieren, kann der Mensch reflektieren, abstrahieren, über die Wahrheit nachdenken und den Sinn der Dinge suchen. In der hebräischen Tradition ist die Neshama bezieht sich genau auf diese intellektuelle Seele, den Sitz der Intuition und Vernunft, die jeden Menschen mit der göttlichen Quelle verbindet. Diese intellektuelle Fähigkeit macht uns für unser Handeln verantwortlich, fähig zur moralischen Unterscheidung und dazu, frei zwischen Gut und Böse zu wählen.

Der göttliche Atem verleiht uns auch die Fähigkeit zu lieben, die Gottes eigene Liebe widerspiegelt. Der Mensch ist nicht nur ein denkendes Wesen (Homo sapiens), sondern ein liebendes Wesen, geschaffen für Beziehungen, für Hingabe und Gemeinschaft. Die personalistische Tradition des 20. Jahrhunderts, die insbesondere von Papst Johannes Paul II. verkörpert wurde, betonte, dass der Mensch „das einzige Geschöpf auf Erden ist, das Gott um seiner selbst willen gewollt hat“, das heißt für die Liebesbeziehung. Diese Berufung zur Liebe wurzelt im göttlichen Atem, der uns beseelt und uns zum anderen drängt.

Unsere geistige Würde beinhaltet auch die Berufung zur Freiheit. Geschaffen nach dem Bild eines freien Gottes, ist der Mensch berufen, seine Freiheit verantwortungsvoll zu leben. Diese Freiheit ist nicht willkürlich oder launenhaft; sie ist von Natur aus auf das Gute, das Wahre und das Schöne ausgerichtet, weil sie am göttlichen Atem teilhat, der selbst Wahrheit, Güte und Schönheit ist. Die augustinische Tradition spricht von dieser Freiheit als einer „Freiheit für“ (das Gute) und nicht als einer einfachen „Freiheit zu“ (gleichgültig zu wählen).

Den göttlichen Atem in uns zu ehren bedeutet daher, unsere intellektuelle, moralische und spirituelle Berufung ernst zu nehmen. Es bedeutet, unsere Intelligenz durch Studium und Kontemplation zu kultivieren, unser moralisches Gewissen durch Prüfung und Unterscheidung zu schärfen und unser spirituelles Leben durch Gebet und Sakramente zu nähren. Es bedeutet, alles abzulehnen, was unsere Menschlichkeit erniedrigt: vorsätzliche Ignoranz, moralische Mittelmäßigkeit, Versklavung durch Leidenschaften und Beschränkung auf den materiellen Horizont.

Diese spirituelle Würde ist auch die Grundlage der grundlegenden Menschenrechte. Trägt jeder Mensch den Atem Gottes in sich, besitzt er einen unveräußerlichen Wert, unabhängig von seinem sozialen Nutzen, seinen Fähigkeiten oder seiner Leistung. Vom Schwächsten bis zum Stärksten, vom Neugeborenen bis zum Alten, vom Kranken bis zum Gesunden teilen alle dieselbe ontologische Würde, die Respekt und Schutz verlangt. Jedes soziale, wirtschaftliche oder politische System, das diese grundlegende Würde verletzt, widerspricht Gottes Schöpfungsplan.

Die relationale Berufung: Vollkommen lebendig werden

Die dritte wesentliche Dimension von Genesis 2,7 betrifft die Beziehungsberufung des Menschen. Der Text bekräftigt, dass der Mensch durch göttliche Eingebung „zu einem lebendigen Wesen wurde“ (Nephesh Hayah). Dieser Ausdruck bezeichnet nicht nur die biologische Existenz, sondern eine Lebensqualität, die in der Beziehung zu Gott, zu anderen und zur Schöpfung gedeiht.

Vollkommen lebendig zu sein bedeutet im biblischen Sinne vor allem, in Beziehung zu Gott zu stehen. Der göttliche Atem, der uns belebt, ist kein unpersönliches Prinzip, sondern eine persönliche Präsenz, die nach Gemeinschaft verlangt. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, um autonom und isoliert zu leben, sondern um mit ihm in einen Dialog der Liebe zu treten. Die unmittelbaren Folgen der Geschichte in Genesis 2 bestätigen dies: Gott setzt den Menschen in den Garten, spricht zu ihm, gibt ihm Gebote und geht mit ihm in der Kühle des Abends spazieren. Diese ursprüngliche Vertrautheit offenbart unsere tiefe Berufung: Wir sind geschaffen, um Gott zu kennen und von ihm erkannt zu werden, um ihn zu lieben und von ihm geliebt zu werden.

Die patristische Tradition hat diese relationale Vision auf großartige Weise weiterentwickelt. Der heilige Irenäus von Lyon spricht im 2. Jahrhundert vom Menschen als einem Menschen, der zu einer immer tieferen Gemeinschaft mit Gott berufen ist, in einem Prozess spiritueller Reifung, den er „Rekapitulation“ nennt. Für Irenäus ist der erste Adam (der aus Genesis 2) ein Vorläufer des zweiten Adam, Christus, der kommt, um die relationale Berufung der Menschheit wiederherzustellen und zu erfüllen, indem er die menschliche und göttliche Natur vollkommen vereint. Der Mensch wird nur durch die Vereinigung mit dem fleischgewordenen Wort vollkommen lebendig.

Diese Berufung zur Beziehung erstreckt sich auch auf andere Menschen. Die Geschichte in Genesis 2 setzt sich mit der Erschaffung der Frau fort und betont: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt.“ Der Mensch ist grundsätzlich ein soziales Wesen, geschaffen für Gemeinschaft, für das Teilen, für gegenseitige Liebe. Der göttliche Atem, der uns beseelt, drängt uns ganz natürlich zu anderen, weil er uns an der trinitarischen Liebe teilhaben lässt, die eine Gemeinschaft von Personen ist. Johannes Paul II. betonte diese „bräutliche“ Dimension der menschlichen Existenz: Wir sind zur gegenseitigen Selbsthingabe geschaffen, um wir selbst zu werden, indem wir uns anderen hingeben.

Die Berufung zur Beziehung bringt auch eine Verantwortung gegenüber der Schöpfung mit sich. Der biblische Text sagt, dass Gott den Menschen in den Garten gesetzt hat, „um ihn zu bebauen und zu bewahren“. Diese doppelte Mission zeigt, dass unsere Beziehung zur geschaffenen Welt weder auf Ausbeutung noch auf Verachtung beruht, sondern auf Pflege und Bewahrung. Da wir aus demselben Boden wie Pflanzen und Tiere stammen, sind wir zu einer harmonischen Beziehung mit ihnen berufen, indem wir ihre Integrität respektieren und sie gleichzeitig zum Gemeinwohl fruchtbar machen.

Vollkommen lebendig zu werden bedeutet also, diese drei Beziehungsdimensionen in ihrer Einheit zu leben. Es bedeutet, durch Gebet und Sakramente im ständigen Dialog mit Gott zu leben; es bedeutet, authentische Beziehungen zu anderen aufzubauen, die auf Respekt, Gerechtigkeit und Liebe basieren; es bedeutet, unsere ökologische Verantwortung mit Weisheit und Mäßigung wahrzunehmen. Jedes Mal, wenn wir eine dieser Dimensionen vernachlässigen, verarmen wir, entfernen uns von unserer Berufung, werden wir weniger lebendig.

Die christliche Spiritualität hat immer erkannt, dass das von Christus versprochene Leben in Fülle (Johannes 10,10) in dieser harmonischen dreifachen Beziehung wurzelt. Wir können uns nicht verwirklichen, indem wir uns in uns selbst zurückziehen, der Welt entfliehen oder Gott ignorieren. Im Gegenteil: Indem wir uns Gott, anderen und der Schöpfung öffnen, entdecken wir unsere wahre Identität und werden zu den „lebendigen Wesen“, die Gott von Anfang an für uns vorgesehen hat.

Tradition

Die Passage aus Genesis 2,7 hat die christliche Tradition und Spiritualität über die Jahrhunderte hinweg tiefgreifend beeinflusst. Kirchenväter, mittelalterliche Theologen und moderne Mystiker haben daraus eine unerschöpfliche Quelle der Reflexion über das Mysterium des Menschen geschöpft.

Der heilige Augustinus von Hippo (354–430), einer der vier großen lateinischen Kirchenväter, entwickelte eine Anthropologie, die stark von Genesis 2,7 beeinflusst war. Für Augustinus schafft die göttliche Inspiration im Menschen die einzigartige Fähigkeit, sich Gott zuzuwenden und allein in ihm Ruhe für sein Herz zu finden. Sein berühmtes Geständnisse beginnt mit dieser Intuition: „Du hast uns für Dich geschaffen, Herr, und unser Herz ist ruhelos, bis es in Dir bleibt.“ Diese heilige Ruhelosigkeit, diese Suche nach Gott, die in das Herz des Menschen eingeschrieben ist, kommt genau aus dem göttlichen Atem, der uns belebt und uns auf natürliche Weise zu unserer Quelle führt.

Der heilige Irenäus von Lyon (ca. 130–200), ein Zeuge der apostolischen Tradition, meditierte in seinem Kampf gegen den Gnostizismus über Genesis 2,7. Gegen die Ketzer, die Körper und Materie verachteten, bekräftigte Irenäus die Güte der materiellen Schöpfung und die Würde des von Gottes Hand geschaffenen menschlichen Körpers. Für ihn ist der Adam verliehene Lebenshauch ein Vorgeschmack auf die Gabe des Heiligen Geistes, der in Christus kommt, um die gefallene Menschheit wiederherzustellen und zu erfüllen. Die durch den zweiten Adam (Christus) bewirkte „Wiederherstellung“ besteht gerade darin, in uns diese ursprüngliche Einheit von Materie und Geist, von Irdischem und Himmlischem, zu erneuern.

Die katholische Liturgie hat Genesis 2,7 in bedeutender Weise integriert, insbesondere bei Feiern, die Schlüsselmomente der menschlichen Existenz markieren. Am Aschermittwoch verkündet die Kirche diesen Text, um die Gläubigen an ihre Sterblichkeit zu erinnern und sie zur Umkehr aufzurufen. Der Ritus der Aschenauflegung, begleitet von der Formel „Bedenke, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst“, stellt eine direkte Verbindung zu unserem Leben her. Doch diese Erinnerung an unsere Zerbrechlichkeit ist nie von der Erinnerung an unsere Würde zu trennen: Wir sind zwar Staub, aber Staub, beseelt vom Atem Gottes, berufen, in Christus wieder aufzuerstehen.

Die spirituelle Tradition hat auch über die Symbolik des Atems meditiert (ruah, Pneuma) als Gegenwart des Heiligen Geistes. Die Atemübungen bestimmter monastischer Traditionen sind von dieser Intuition inspiriert: Bewusstes Atmen bedeutet, sich daran zu erinnern, dass jeder Atemzug ein Geschenk Gottes ist, eine Teilhabe an seinem Geist. Das hesychastische Gebet der östlichen Tradition verbindet die Wiederholung des Namens Jesu eng mit dem Rhythmus der Atmung und schafft so ein „unaufhörliches“ Gebet, das Körper und Geist vereint.

Zeitgenössische Theologen haben die Botschaft von Genesis 2,7 im Dialog mit der modernen Wissenschaft aktualisiert. Die Schöpfungstheologie steht nicht im Widerspruch zur Theorie der biologischen Evolution, da beide Diskurse auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen: Die Wissenschaft beschreibt die materiellen Mechanismen der menschlichen Entstehung, während der Glaube die theologische Bedeutung dieser Entstehung offenbart. Ob der Mensch aus einem langen Evolutionsprozess oder aus unmittelbarer Formung hervorgeht, ist weniger wichtig als die grundlegende Wahrheit, die der Text bekräftigt: Der Mensch ist von Gott gewollt, nach seinem Bild geschaffen, von seinem Geist beseelt und zur Gemeinschaft mit ihm berufen.

Das Zweite Vatikanische Konzil in der Verfassung Gaudium et Spesbekräftigte diese ganzheitliche Vision des Menschen als „Einheit von Leib und Seele“, geschaffen nach dem Bild Gottes und berufen zu einer transzendenten Berufung. Die konziliare Anthropologie wurzelt direkt in Genesis 2,7 und lehnt jeden Dualismus ab, der Körper und Geist trennen oder einander entgegenstellen würde. Der Mensch ist ein einheitliches Ganzes, in dem der Körper von der Seele beseelt wird, die wiederum vom Heiligen Geist belebt wird.

Schließlich entdeckt die zeitgenössische Spiritualität die Bedeutung der Inkarnation und der Ökologie im Licht von Genesis 2:7 wieder. Die Enzyklika Laudato Si' Die Botschaft von Papst Franziskus lädt uns ein, unseren gemeinsamen Ursprung mit der gesamten Schöpfung anzuerkennen und unsere Verantwortung als Hüter des irdischen Gartens wahrzunehmen. Die Erinnerung daran, dass wir „aus dem Staub der Erde“ geformt sind, hält uns von jeglicher anthropozentrischen Arroganz ab und ruft uns zu demütiger Solidarität mit allen Geschöpfen auf.

Meditationen

Wie können wir die Botschaft aus Genesis 2:7 konkret in unserem täglichen Leben umsetzen? Hier sind sieben praktische Schritte, um diese biblische Weisheit in unsere spirituelle und existenzielle Reise zu integrieren.

1. Morgendliche Dankbarkeitsübung Nehmen Sie sich jeden Morgen nach dem Aufwachen einen Moment Zeit, um bewusst zu atmen und Gott für das Geschenk des Lebens zu danken. Legen Sie vor dem Aufstehen Ihre Hand auf Ihr Herz und sagen Sie sich: „Danke, Herr, für diesen Lebenshauch, den du mir heute geschenkt hast.“ Diese einfache Übung verankert Ihren Tag in der Erkenntnis, ein geliebtes Geschöpf zu sein.

2. Meditation über die duale Natur Meditiere einmal pro Woche fünfzehn Minuten lang über das Paradox deiner Identität: Staub und Atem, demütig und würdig, begrenzt und zur Unendlichkeit berufen. Lies langsam Genesis 2:7, setz dich dann in Stille hin und denke über diese Wahrheit über dich selbst nach. Lass diese Meditation deine Sicht auf dich selbst und andere verändern.

3. Prüfung des geschöpflichen Gewissens : Stellen Sie sich bei Ihrer täglichen Selbstprüfung zwei konkrete Fragen, die von Genesis 2:7 inspiriert sind. Erstens: „Habe ich heute in Demut gelebt und meine Stellung als von Gott abhängiges Geschöpf erkannt?“ Zweitens: „Habe ich heute den göttlichen Atem in mir geehrt und mein intellektuelles, moralisches und spirituelles Leben gepflegt?“ Diese zweifache Frage wird Ihnen helfen zu erkennen, wann Sie im Einklang mit Ihrer Berufung gelebt haben und wann Sie davon abgewichen sind.

4. Körperliche Praxis der Inkarnation Da dein Körper von Gott geschaffen und von seinem Geist beseelt ist, behandle ihn mit Respekt und Dankbarkeit. Achte auf eine gesunde Lebensweise (ausgewogene Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf), nicht aus Eitelkeit, sondern aus Respekt vor der göttlichen Schöpfung, die du bist. Verweigere Reden, die den Körper verachten oder ihn im Gegenteil vergöttern. Suche die harmonische Einheit deines körperlichen und geistigen Wesens.

5. Beziehungsengagement : Identifizieren Sie jemanden in Ihrem Leben, den Sie vernachlässigen oder verachten. Denken Sie daran, dass auch diese Person „Staub ist, belebt vom göttlichen Atem“, und dass sie dieselbe unveräußerliche Würde in sich trägt wie Sie. Zeigen Sie dieser Person konkrete Aufmerksamkeit, Respekt oder Hilfsbereitschaft und würdigen Sie ihren inneren Wert. Lassen Sie Genesis 2:7 Ihre Beziehungen verändern, indem es Ihnen die Präsenz des göttlichen Atems in jedem Menschen bewusst macht.

6. Ökologische Verantwortung : Wählen Sie eine konkrete ökologische Geste, die Sie in Ihren Alltag integrieren können (Abfallreduzierung, Energiesparen, verantwortungsvoller Konsum). Tun Sie es nicht aus politischer Ideologie, sondern aus Treue zu Ihrer Berufung als Hüter des Gartens Erde. Denken Sie daran, dass Sie aus demselben Boden geformt sind wie die Erde, die Sie betreten, und dass diese Verwandtschaft Sie zu einer wohlwollenden Verantwortung verpflichtet.

7. Atemgebet : Nehmen Sie eine Gebetsform an, die Atmung und Anrufung verbindet. Beten Sie zum Beispiel beim Einatmen innerlich: „Herr Gott“; beim Ausatmen: „Hauch des Lebens in mir“. Üben Sie dieses Gebet täglich einige Minuten lang, auf Reisen, beim Spazierengehen oder vor dem Einschlafen. Es wird Ihnen helfen zu erkennen, dass Atmen ein spiritueller Akt ist, eine ständige Verbindung mit dem Gott, der Sie belebt.

Die transformierende Kraft des göttlichen Atems

Genesis 2,7 ist nicht nur ein Bericht über die Ursprünge, eine archäologische Kuriosität eines alten Textes. Es ist ein lebendiges Wort, das uns immer wieder unsere tiefste Identität und unsere höchste Berufung offenbart. Indem dieser Vers uns daran erinnert, dass wir Staub sind, beseelt vom Atem Gottes, versöhnt er die scheinbaren Widersprüche unserer Existenz und eröffnet einen Weg zu wahrer Menschlichkeit.

Die transformative Kraft dieser Passage liegt gerade in ihrem kreativen Paradoxon. Die Akzeptanz unserer Existenz als Staub befreit uns von Stolz und Leistungsangst; die Erkenntnis des göttlichen Atems in uns verleiht uns eine unveräußerliche Würde, die unsere Rechte und Pflichten begründet. Dieses duale Bewusstsein schafft ein dynamisches Gleichgewicht, das uns vor Selbstverachtung und Arroganz, vor Verzweiflung und Anmaßung bewahrt.

In einer Welt, die von Zersplitterung, Entfremdung und Sinnverlust geprägt ist, ist die Botschaft aus Genesis 2,7 besonders eindringlich. Sie erinnert uns daran, dass wir weder biologische Maschinen ohne Zweck noch körperlose Geister sind, die über der Welt schweben. Wir sind verkörperte und spirituelle Wesen, in der Erde verwurzelt und dem Himmel zugewandt, berufen zu einem vollkommen menschlichen Leben, das Körper und Geist, Materie und Transzendenz vereint.

Die letzte Aufforderung dieses Textes ist revolutionär: Sie ruft uns zu einer tiefgreifenden Veränderung unserer Sicht auf uns selbst, auf andere und auf die Schöpfung auf. Die Betrachtung jedes Menschen als „Staub, belebt vom göttlichen Atem“ verändert unsere sozialen Beziehungen, unser politisches Engagement und unsere ethischen Entscheidungen radikal. Dies begründet eine universelle Brüderlichkeit, die alle künstlichen Trennungen durch Rasse, Klasse, Kultur oder Religion überwindet. Sie erlegt uns auch eine ökologische Verantwortung auf, die sich ganz natürlich aus unserem gemeinsamen Ursprung mit der gesamten Schöpfung ergibt.

Um ganz zu den „lebendigen Wesen“ zu werden, die Gott von uns wollte, ist daher ein anspruchsvoller spiritueller Weg erforderlich: Wir müssen unsere kreatürliche Demut kultivieren, ohne in Selbstverachtung zu verfallen; wir müssen unsere spirituelle Würde ehren, ohne in Hochmut zu verfallen; wir müssen unsere Berufung zur Beziehung in all ihren Dimensionen leben (mit Gott, mit anderen, mit der Schöpfung). Nur wenn wir diese kreative Spannung zwischen Staub und Atem, zwischen dem Demütigen und dem Erhabenen voll ausleben, werden wir unsere wahre Freiheit und unsere wahre Freude entdecken.

Möge Genesis 2,7 für Sie nicht nur ein Gegenstand intellektueller Betrachtung sein, sondern ein aktives Wort, das Ihr tägliches Leben prägt. Mögen Sie Tag für Tag in Dankbarkeit den göttlichen Atem annehmen, der Sie belebt, Ihren Zustand als Staub gelassen annehmen und Ihre Berufung als für die Gemeinschaft geschaffenes Lebewesen großherzig leben. Denn indem Sie diese paradoxe Identität vollständig annehmen, werden Sie wirklich Sie selbst, nach dem Bild dessen, der Sie mit seinen Händen geformt und Ihnen seinen Geist eingehaucht hat.

Praktisch

- Bewusst atmen : Atmen Sie jeden Morgen dreimal tief durch und seien Sie sich bewusst, dass jeder Atemzug ein erneutes göttliches Geschenk ist, eine Teilnahme am schöpferischen Geist.

- Meditiere wöchentlich : Verbringen Sie fünfzehn Minuten pro Woche mit dem Lesen der Lectio Divina aus Genesis 2:7, lassen Sie das Wort in Ihr Herz eindringen und Ihre Einstellung verändern.

- Übe Demut : Denken Sie bei Ihren Erfolgen daran, dass Sie Staub sind. Denken Sie bei Ihren Misserfolgen daran, dass Sie den göttlichen Atem in sich tragen.

- Ehre deinen Körper : Nehmen Sie einen Lebensstil an, der die Einheit Ihres körperlichen und geistigen Wesens respektiert, und lehnen Sie jeden körperlosen Dualismus oder reduktionistischen Materialismus ab.

- Die Würde anderer anerkennen : Werfen Sie jeden Tag einen kontemplativen Blick auf mindestens eine Person und erkennen Sie in ihr die Gegenwart des göttlichen Atems, der ihre unveräußerliche Würde begründet.

- Übernehmen Sie Ihre ökologische Verantwortung : Integrieren Sie eine konkrete Geste der Bewahrung der Schöpfung in Ihren Alltag, in Treue zu Ihrer Berufung als Hüter des irdischen Gartens.

- Bete mit deinem Atem : Vereinen Sie Anrufung und Atmung in einem einfachen und rhythmischen Gebet, das Ihre Existenz in der ständigen Gegenwart des Gottes verankert, der Sie belebt.

Verweise

- Bibeltext : Buch Genesis, Kapitel 2, Vers 7. Konsultierte Übersetzungen: Jerusalem Bible, Official Liturgical Translation, Segond 21 Bible, Bible du Semeur.

- Bibelkommentare : Kommentierte Bibel, Exegetische Kommentare zu Genesis 1-2, Studien zu den beiden Schöpfungsberichten und ihren jeweiligen Traditionen.

- Kirchenväter : Der heilige Augustinus von Hippo (Geständnisse, Die Stadt Gottes), der heilige Irenäus von Lyon (Gegen Häresien, Demonstration der apostolischen Predigt), lateinische und griechische patristische Tradition.

- Hebräische biblische Anthropologie : Studien zu den Konzepten der Nephesch, ruah, Neshama in der jüdischen und christlichen Tradition die hebräische Kabbala und ihre Ebenen der Seele.

- Katholisches Lehramt : Zweites Vatikanisches Konzil (Gaudium et Spes), Johannes Paul II. (Theologie des Leibes, angemessene Anthropologie), Internationale Theologische Kommission zur menschlichen Person, geschaffen nach dem Bilde Gottes.

- Zeitgenössische Theologie : Christliche Anthropologie gemäß der katholischen und orthodoxen Tradition, Schöpfungstheologie im Dialog mit den Wissenschaften, integrale Ökologie (Laudato Si').

- Liturgische Ressourcen : Katholisches liturgisches Lektionar, Verwendung von Genesis 2:7 in der Liturgie des Aschermittwochs und bei Feiern des menschlichen Lebens.

- Praktische Spiritualität : Bewusste Atemübungen und hesychastisches Gebet, Praktiken der körperlichen und geistigen Inkarnation, moralische Urteilskraft und Gewissenserforschung.