Evangelium Jesu Christi nach Lukas

Damals,

während er sich auf den Weg nach Jerusalem machte,

Jesus zog durch Städte und Dörfer und lehrte.

Jemand fragte ihn:

"Herr, werden nur wenige Menschen gerettet?"

Jesus sagte zu ihnen:

"Strebt danach, durch das enge Tor einzutreten,

Denn ich sage euch,

Viele werden versuchen, einzutreten

und wird keinen Erfolg haben.

Wenn der Hausherr aufgestanden ist

um die Tür zu schließen,

Wenn Sie von außen anfangen, an die Tür zu klopfen,

sagen:

„Herr, öffne dich uns!“

Er wird Ihnen antworten:

„Ich weiß nicht, woher du kommst.“

Dann werden Sie anfangen zu sagen:

„Wir aßen und tranken in deiner Gegenwart,

Und Sie unterrichteten auf unseren Marktplätzen.“

Er wird Ihnen antworten:

„Ich weiß nicht, woher du kommst.“

Geh weg von mir,

„Ihr alle, die ihr Unrecht begeht.“

Dort wird es Tränen und Zähneknirschen geben.

wenn du Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten siehst

im Reich Gottes,

und dass ihr selbst hinausgeworfen werdet.

Wir werden also aus dem Osten und aus dem Westen kommen.

aus dem Norden und dem Süden,

um ihren Platz beim Festmahl im Reich Gottes einzunehmen.

Ja, es gibt diejenigen, die die Letzten sind und die die Ersten sein werden.

Und der Erste wird der Letzte sein.

– Lasst uns das Wort Gottes bejubeln.

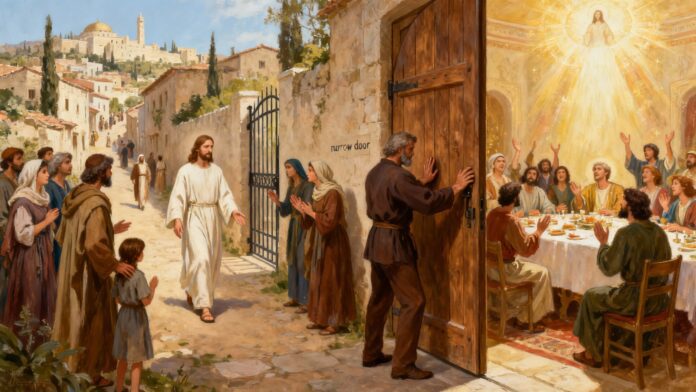

Tritt ein durch das enge Tor und koste Gottes Festmahl

Wie wir heute das Versprechen des Reiches, das alle Nationen und alle persönlichen Geschichten willkommen heißt, in die Tat umsetzen können.

In einer Welt, die sich rasant beschleunigt, von Informationen und moralischen Ängsten überflutet ist, gewinnt Jesu Aufruf, „durch die enge Pforte einzutreten“, besondere Dringlichkeit. Das Lukasevangelium 13,22–30, zunächst rätselhaft, wird für den Gläubigen zu einer Einladung zu Wachsamkeit und Freude. Durch das Bild des Festmahls offenbart es einen gastfreundlichen, geduldigen und allumfassenden Gott. Dieser Artikel bietet eine progressive und praxisnahe Lektüre dieses Textes: seinen Kontext, seine spirituelle Dynamik, seine konkreten Folgen und Wege, die Öffnung des Reiches Gottes schon heute zu erfahren.

- Den Kontext des Grenzübertritts und die Spannungen gegenüber Jerusalem verstehen.

- Den Kern der Lehre einsetzen: Anstrengung, Offenheit und Umkehr.

- Erforsche die theologischen, sozialen und inneren Resonanzen.

- Die Parabel mit unseren persönlichen und gemeinschaftlichen Praktiken verknüpfen.

- Schließen Sie mit einem lebendigen Gebet und einem Tagebuch spiritueller Handlungen ab.

Kontext

Das Lukasevangelium nimmt unter den synoptischen Evangelien eine Sonderstellung ein: Es ist das Evangelium der Reise, der Barmherzigkeit und der Randgebiete. Die Szene entfaltet sich, „als Jesus nach Jerusalem reiste“. Dieses Detail ist nicht unerheblich: Es verortet die Botschaft in einer dynamischen Bewegung. Jesus lehrt, während er unterwegs ist und Städte und Dörfer durchquert – also die unterschiedlichsten menschlichen Lebenswelten. Wo andere Evangelisten sich auf Kontroversen oder Wunder konzentrieren, fängt Lukas Jesus in der lehrenden Tätigkeit des Reisenden ein.

Plötzlich stellt sich die Frage, eine typisch menschliche: „Herr, werden nur wenige Menschen gerettet?“ Doch Jesus gibt der statistischen Neugier nicht nach: Er lenkt die Frage vom „Wie viele?“ auf das „Wie?“. Der Zugang zur Erlösung ist keine messbare Tatsache; es ist ein Weg, der persönliches Engagement erfordert: „Bemüht euch, durch die enge Pforte einzugehen.“

Dieses Verb, „streben“, übersetzt das griechische quält, Wurzel der Wörter „Qual“ und „Kampf“. Der Eintritt ins Königreich wird zu einem friedlichen Kampf: dem Kampf der Treue und Ausdauer.

Die Szene wechselt: Die Tür schließt sich, die Figuren klopfen hinaus. Das Bild erinnert an die Gleichnisse von den klugen Jungfrauen, der Hochzeit und Noah. Die Tragik liegt nicht im göttlichen Zorn, sondern in der inneren Distanz derer, die mit Jesus zusammen waren, ohne ihn wirklich zu erkennen: „Wir aßen und tranken in deiner Gegenwart …“ Die Geselligkeit genügte nicht; die Herzenswandlung fehlte.

Dann folgt die große Offenbarung: „Völker werden aus dem Osten und aus dem Westen kommen …“ Das Heil strömt über die Grenzen Israels hinaus; das Fest wird allumfassend. Jene, die aufgrund scheinbarer Frömmigkeit ausgeschlossen waren, die Letzten, werden die Ersten in der Gemeinschaft des Reiches sein. So entfaltet der Text eine zweifache Bewegung: innige Bitte und vollkommene Offenheit, spirituelle Strenge und unermessliche göttliche Gastfreundschaft.

Analyse

Im Zentrum dieses Evangeliums steht die fruchtbare Spannung zwischen der engen Pforte und dem offenen Tisch. Jesus predigt weder religiösen Exklusivismus noch moralischen Relativismus: Er verbindet hohe Ansprüche mit Großzügigkeit. Die „enge Pforte“ ist kein Kodex, der nur wenigen Auserwählten vorbehalten ist; sie ist die Wachsamkeit eines aufrichtigen Herzens, frei von Illusionen.

Diese Voraussetzung ist nur deshalb sinnvoll, weil sie zum Festmahl führt, einem Symbol gemeinsamer Freude. Das biblische Festmahl erinnert an Abrahams Mahl unter der Eiche von Mamre, wo drei geheimnisvolle Besucher die göttliche Gegenwart verkörpern; oder an die Hochzeit Jesajas: ein Festmahl für alle Völker. Lukas, ein Schüler des Paulus, bringt hier dieselbe Erkenntnis zum Ausdruck: Glaube erkennt man an seiner Offenheit.

Die Analyse der Passage offenbart somit drei Pole:

- Persönliches Engagement, nicht als Wettbewerb, sondern als freie Gestaltung.

- Die Ablehnung religiöser Symbole, die den Mangel an Gerechtigkeit verschleiert.

- Die Universalität des Heils, eine Frucht der Gnade und nicht des Verdienstes.

Diesen Text zu verstehen bedeutet, unsere gewohnten Kategorien zu hinterfragen: Wer regelmäßig in die Kirche geht, gehört nicht automatisch dazu, und auch Außenstehende können als Erste ins Reich Gottes gelangen. Diese Umkehrung verbindet Jesu Botschaft unmittelbar mit der Erfahrung der Kirche: Die Verkündigung des Evangeliums ruft uns dazu auf, Spaltungen zu überwinden, um am göttlichen Festmahl teilzuhaben.

Das enge Tor: ein Symbol spiritueller Reife

Durch das enge Tor zu gehen bedeutet, die Wahl zu lernen. In einer Welt, in der alles weitläufig ist, zwingt uns das enge Tor, das Wesentliche zu definieren. Es verengt den Durchgang, um die Begierden zu läutern: Nur unerschütterlicher Glaube kann ungehindert hindurchgelangen.

Lukas schildert diese Enge nicht als Strafe, sondern als innere Wandlung. Der Jünger kämpft mit seinen Dämonen des Stolzes, der Gewohnheit und der Oberflächlichkeit. In den Psalmen öffnen sich „die Tore der Gerechtigkeit“ denen, die ihre Armut anerkennen. Lukas’ „enges Tor“ entspricht dieser Dynamik: weniger ein Hindernis als vielmehr eine Verdichtung des Herzens. Es zentriert das Leben und weist den Weg zu wahrer Freude.

In der klösterlichen Tradition wird dieses Tor mit dem inneren Kreuzgang verglichen: Die Seele lernt, ihre zerstreute Natur aufzugeben, um in der Gegenwart Gottes vereint zu werden. Diese Erfahrung betrifft jeden Gläubigen: Durch das enge Tor zu gehen bedeutet, die Liebe zu wählen, wenn alles Gleichgültigkeit nahelegt, die Treue, wenn alles zur Flucht drängt, und das Vertrauen, wenn die Angst herrscht.

Das Fest des Königreichs: Verlängerte Freude

Sobald diese Passage überschritten ist, wendet sich das Evangelium dem Bild des großen Festmahls zu. In der gesamten Bibel ist dies das beständigste Symbol der Gemeinschaft. Jesus isst mit Sündern, vermehrt die Brote und wäscht ihnen beim Letzten Abendmahl die Füße. Das Fest des Himmelreichs findet hier unten bereits seinen Vorgeschmack: Jede Eucharistie nimmt das Mahl der Endzeit vorweg.

Was bedeutet „Menschen werden aus dem Osten und aus dem Westen kommen“? Zunächst die Verheißung einer universellen Vereinigung: Kein Volk ist ausgeschlossen. Doch tiefergehend bezeichnet es die inneren Dimensionen des Seins: Der Osten des Herzens (wo Christus wie die Sonne aufgeht) und der Westen des Schattens (unsere verwundeten Bereiche) vereinen sich in derselben Versöhnung.

Das Festmahl wird so zu einem Ort der Heilung, an dem Andersartigkeit keine Bedrohung mehr darstellt. Es geht davon aus, dass jeder Gast nicht mit Verdiensten, sondern mit offenem Herzen kommt. Ein Platz im Festmahl wird nicht reserviert, sondern mit Dankbarkeit empfangen.

Der Erste und der Letzte: Die Logik der Umkehrung

Diese bei Lukas weit verbreitete Schlussfolgerung verortet das Evangelium in einer prophetischen Dynamik: Gott lässt sich nicht durch unsere Hierarchien einengen. Die Letzten werden nicht durch Rache, sondern durch Gnade zu den Ersten: Gott gibt den Verachteten ihre höchste Würde zurück.

Diese Umkehrung stellt unsere sozialen und religiösen Praktiken in Frage. Wer gilt in der christlichen Gemeinschaft als „erster“? Diejenigen, die die liturgische Sprache beherrschen? Diejenigen, die im Stillen dienen? Jesus verschiebt das Kriterium: Wahre Priorität haben diejenigen, die bedingungslos lieben. Die höchste Hierarchie im Reich Gottes ist die der freien Herzen.

Anwendungen

Die Anwendung dieses Prinzips bedeutet, Anstrengung und Offenheit in vier Lebensbereichen zu vereinen:

Privatleben. Durch das enge Tor zu gehen bedeutet, sich für Beständigkeit zu entscheiden. Zum Beispiel, sein Wort zu halten, Heuchelei zu vermeiden und auch in Zeiten der Askese ein Gebetsleben zu führen. Dieser innere Kampf strukturiert die Freiheit: Glaube ist dann nicht länger bloße Emotion oder Ritual.

Familien- und Sozialleben. Das Festmahl des Himmelreichs beginnt am Tisch. Eine Familie, die trotz Meinungsverschiedenheiten zusammenhält, wird zum Sinnbild des göttlichen Mahls. Das Teilen der Mahlzeit mit Geduld und Dankbarkeit bedeutet bereits den Eintritt ins Himmelreich.

Soziales Leben. Der Text wirft ein Licht auf Gerechtigkeit: Gott tadelt diejenigen, die „Unrecht tun“. Durch das enge Tor einzutreten bedeutet, zerstörerische Kompromisse abzulehnen: im Beruf, Integrität dem ungerechten Erfolg vorzuziehen; in der Stadt, eine integrative Form des Zusammenlebens zu fördern, in der niemand ausgeschlossen wird.

Kirchliches Leben. Die enge Pforte fordert die Läuterung des gemeinschaftlichen Glaubens von Selbstzufriedenheit. Die Kirche, ein sichtbares Zeichen des Reiches Gottes, muss ihre Türen für Ost und West immer wieder öffnen: Migranten, Suchende, Verwundete – alle sind zum Festmahl eingeladen. Der Text wird so zum Rahmen für eine pastorale Neuinterpretation: Wie leben wir Willkommen, Barmherzigkeit und Freude?

Tradition

Der Ruf zum engen Tor hallt durch das gesamte frühe Christentum wider. Die DidacheIn einem Katechismus aus dem 1. Jahrhundert heißt es „zwei Wege: den des Lebens und den des Todes“. Sich für das Leben zu entscheiden bedeutet, auf dem schmalen Pfad des Lichts zu wandeln.

Die Kirchenväter sprechen oft vom letzten Festmahl: Irenäus von Lyon sieht darin „die Vollendung aller Gerechtigkeit“. Augustinus, eher introspektiv, betont, dass die enge Pforte nicht äußerlich ist: „Eng ist der Durchgang, denn weit ist dein Herz, wenn es liebt.“ Thomas von Aquin liest darin die Vollkommenheit der Nächstenliebe: verengt angesichts der Sünde, weit angesichts der Gnade.

In der liturgischen Tradition wird diese Passage aus dem Lukasevangelium oft mit der Pilgerzeit in Verbindung gebracht. Sie findet auch in der Mystik Anklang: Teresa von Ávila spricht vom „kleinen Weg der Demut“, der zum Saal des inneren Mahls führt. Franz von Sales übersetzt sie so: „Die Liebe wird einfacher, je weiter wir voranschreiten.“

Schließlich haben auch die Päpste in der zeitgenössischen Spiritualität dieses Thema aufgegriffen. Franziskus, in Evangelii GaudiumEr betont, dass die Kirche „ein Haus mit offenen Türen“ sein müsse, kein exklusiver Club. Das enge Tor der Jüngerschaft wird zum weit geöffneten Tor der Barmherzigkeit.

Spirituelle Meditation

Das Durchschreiten des engen Tores kann zu einer siebentägigen spirituellen Übung werden.

- Tag 1: Die Türen in meinem Leben identifizieren, die zu weit offen stehen: Gewohnheiten, Ablenkungen, Egoismus.

- Tag 2: Um das enge Tor zu benennen: wo eine konkrete Umwandlung von mir verlangt wird.

- Tag 3: Eine gemeinsame Mahlzeit noch einmal zu betrachten und die Gegenwart Christi darin zu erkennen.

- Tag 4: Ich meditiere über die „Letzten“: diejenigen, die in meinem Umfeld am Rande stehen.

- Tag 5Um ein Dankgebet für die Universalität des Heils zu sprechen.

- Tag 6: Eine diskrete Handlung der Gerechtigkeit oder Gastfreundschaft vollbringen.

- Tag 7: An der Eucharistie bewusst teilzunehmen, als Vorgeschmack auf das kommende Festmahl.

Diese einfache und rhythmische Übung verwandelt Glauben in eine Haltung. Das Reich Gottes rückt näher in jeder Geste der Offenheit, die in Treue gelebt wird.

Aktuelle Herausforderungen

Heute wirkt das enge Tor abschreckend. In einer Gesellschaft, in der „alles zugänglich“ ist, erscheint es autoritär. Doch im Lichte des Evangeliums gelesen, wird es zu einer Pädagogik der Freiheit: zu lernen, die Wahrheit dem Komfort vorzuziehen.

Erste Herausforderung: moralischer Relativismus. Wie lassen sich Offenheit und hohe Ansprüche miteinander vereinbaren? Das Evangelium plädiert nicht für oberflächliche Toleranz, sondern für Wahrheit in Liebe. Die Pforte ist eng, nicht weil sie ausschließt, sondern weil sie reinigt.

Zweite Herausforderung: spirituelle Erschöpfung. Viele fühlen sich in ihrem Glauben erschöpft, gefangen zwischen Pflichten und Zweifeln. Doch die nötige Anstrengung besteht nicht in Leistung, sondern in demütiger Beharrlichkeit. Wie ein Athlet des Friedens übt der Jünger mit der Zeit, zu lieben.

Dritte Herausforderung: die Krise der Universalität. Das Fest der Völker wird durch den Aufstieg der Identitätspolitik auf die Probe gestellt. Wie können wir an ein Reich glauben, in dem Kulturen und Meinungen friedlich nebeneinander existieren? Lukas' Antwort: indem wir einen Gott verkünden, der niemals demütigt, sondern jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit erhöht.

Die Passage fordert somit ein reifes Christentum: persönlich, verkörpert, missionarisch. Sie ermutigt zu einer kulturellen Wandlung: vom Glauben der Zuflucht zum Glauben der Aussendung.

Gebet

Herr Jesus,

Du, der du nach Jerusalem gegangen bist, lass uns mit dir gehen.

In unseren Zweifeln sollen unsere Herzen treu und wachsam bleiben.

Wenn die Tür zu eng erscheint, erinnere uns daran, dass deine Liebe uns leitet.

Wenn der Tisch zu groß erscheint, lehre uns, ohne Furcht willkommen zu heißen.

Mach uns zu Gefährten beim Festmahl.

Wo Ost und West einander begegnen,

Wo die Ersten die Letzten willkommen heißen.

Wo die Freude über jeden Abschluss triumphiert.

Gib uns die Gnade, heute an die Tür zu klopfen.

Nicht um einen Platz betteln,

Aber um mit allen in dein Licht einzutreten.

Möge eure Kirche, versammelt aus den vier Himmelsrichtungen,

Ein Zeichen der Einheit, geteiltes Brot, ein offenes Haus.

Du, der du lebst und herrschst, heute und in Ewigkeit.

Amen.

Abschluss

Das Lukasevangelium 13,22–30 offenbart sich als roter Faden zwischen den Strapazen der Reise und der Verheißung eines gemeinsamen Festmahls. Jesus eröffnet eine Pädagogik des Herzens: das Streben nach Einlass, nicht aus Furcht vor Ablehnung, sondern um die Fähigkeit zu lieben zu erlangen.

Dieses Kapitel zu leben bedeutet, das Gleichgewicht zwischen innerer Stärke und Offenheit für Gemeinschaft wiederzuentdecken. Jeder ist eingeladen, täglich die Schwelle zu überschreiten: die Schwelle des Gebets, der Geduld und der Vergebung. Dann wird der Tisch des Reiches Gottes still in unsere Häuser, unsere Beziehungen, unsere Gemeinschaften getragen. Dort ist das verheißene Festmahl bereits spürbar.

Praktisch

- Finde diese Woche eine persönliche „enge Tür“ und bleibe ihr treu.

- Lesen Sie jeden Morgen die Passage aus Lukas 13,22-30 laut vor.

- Ein symbolisches Mahl mit einer unerwarteten Person teilen.

- Einen konkreten Akt der Begrüßung oder Vergebung anbieten.

- Betet für die Einheit der Völker und Kirchen.

- Führe ein tägliches Tagebuch spiritueller Dankbarkeit.

- Die Teilnahme an einer Liturgie durch Meditation über die Symbolik des Festes.

Verweise

- Die Jerusalemer Bibel, Lukas 13:22-30.

- Irenäus von Lyon, Gegen Häresien, IV,20.

- Augustinus, Predigten, Nr. 47-49.

- Franz von Sales, Abhandlung über die göttliche Liebe.

- Papst Franziskus, Evangelii Gaudium (2013).

- Die Didache, Kapitel 1-5.

- Teresa von Avila, Das Innere Schloss.

- Thomas von Aquin, Summa Theologica, IIa-IIae, q.184.