Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer

Brüder,

wir wissen, dass durch einen Mann,

Die Sünde kam in die Welt,

und dass durch die Sünde der Tod kam;

und so ging der Tod in alle Menschen ein,

denn alle haben gesündigt.

Wenn der Tod die Menge durch die Schuld eines Einzelnen getroffen hat,

wie viel mehr die Gnade Gottes

wurde es in Hülle und Fülle über die Menge ausgegossen,

diese Gnade, die in einem Menschen, Jesus Christus, gegeben wird.

Wenn tatsächlich wegen eines Mannes,

durch die Schuld eines Einzelnen,

Der Tod hat seine Herrschaft errichtet,

wie viel mehr, wegen Jesus Christus und ihm allein,

werden sie im Leben herrschen,

diejenigen, die im Überfluss empfangen

das Geschenk der Gnade, das sie gerecht macht.

Kurz gesagt, genau wie der Fehler eines einzelnen

brachte alle Menschen zur Verdammnis,

ebenso die Vollendung der Gerechtigkeit durch einen

hat alle Menschen zur Rechtfertigung geführt, die Leben gibt.

Tatsächlich, genau wie durch den Ungehorsam eines einzelnen Menschen

die Menge ist zu Sündern geworden,

ebenso durch den Gehorsam eines

wird die Menge gerecht gemacht.

Wo die Sünde sich vermehrt hat,

Die Gnade war im Überfluss vorhanden.

So wie die Sünde ihr Reich des Todes errichtet hat,

also muss die Gnade ihre Herrschaft errichten

Gerechtigkeit zum ewigen Leben leisten

durch Jesus Christus, unseren Herrn.

– Wort des Herrn.

Im Leben herrschen: Die Fülle der Gnade willkommen heißen

Wie die Dynamik des Gebens den Menschen aus dem unsichtbaren Reich der Schuld befreit

Die Passage aus dem Brief an die Römer, die uns die Liturgie vorlegt, stellt uns vor einen grundlegenden Kontrast: Die Schuld eines Menschen ließ den Tod herrschen, der Gehorsam eines Menschen ließ das Leben herrschenDieser ebenso tiefgründige wie erhellende Text lädt alle ein, über die Logik des Geschenks nachzudenken, das sich durch die gesamte christliche Offenbarung zieht. Er richtet sich an diejenigen, die in der heutigen Welt darum ringen, zu glauben, dass das Leben wirklich über die Formen des Todes – geistiger, sozialer und innerer Art – siegen kann, die die Existenz zerfressen.

Dies ist keine abstrakte Abhandlung, sondern ein lebendiger Aufruf, von nun an an der Herrschaft der Gnade teilzunehmen.

- Kontext – Der wesentliche und theologische Rahmen von Römer 5.

- Zentrale Analyse – Die paulinische Umkehr: von der Herrschaft des Todes zur Herrschaft des Lebens.

- Thematische Bereitstellung – Drei Perspektiven: menschliche Solidarität, der Überfluss der Gnade, die Berufung der Gerechten.

- Resonanzen – Biblische und spirituelle Echos einzigartigen Gehorsams.

- Übungsstrecken – Heißen Sie das Leben willkommen, das bereits herrscht.

- Fazit und Praxisblatt – Bringen Sie Anmut in unseren täglichen Rhythmus.

Kontext

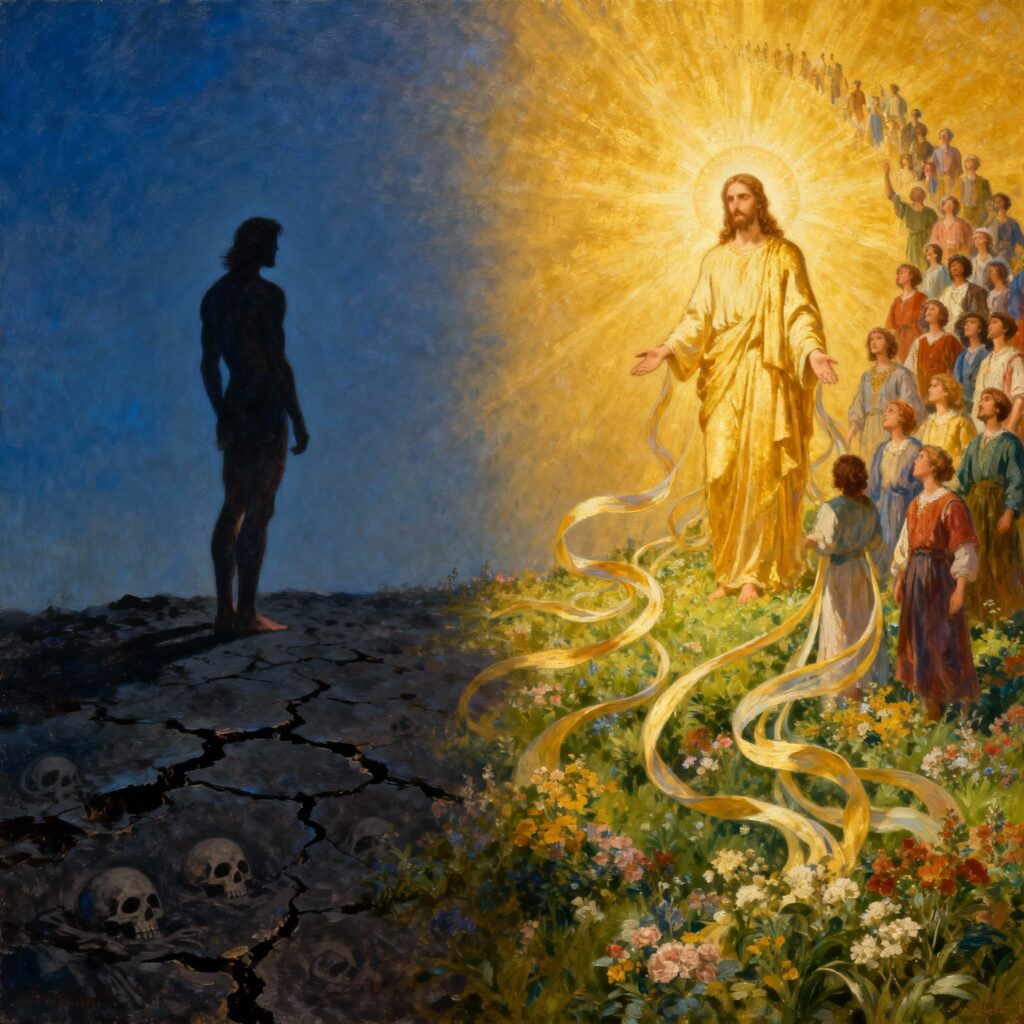

Der fünfte Abschnitt des Briefes an die Römer fasst eines der stärksten Argumente des Paulus zusammen. Er entwickelt eine Theologie der Rekapitulation wo das menschliche Schicksal von zwei symbolischen Figuren getragen wird: Adam Und Christus.

Adam verkörpert den menschlichen Zustand, der seiner eigenen Autonomie überlassen ist: Durch seinen Ungehorsam bringt er einen Bruch in die Welt – den des Vertrauens in die schöpferische Gabe. Aus diesem Bruch entsteht der Tod, nicht als äußere Strafe, sondern als innere Störung der Beziehung, Abschneiden der lebenswichtigen Verbindung zur Quelle.

Paulus beschreibt also keine mythologische Landschaft, sondern das existenzielle Drama der gesamten Menschheit: Wir erleben die Macht des Bösen als ein inneres Gesetz, das in der Realität „installiert“ ist. Der Tod regieren weil es, oft ohne unser Wissen, die Logik der Angst, der Ausgrenzung und des Stolzes organisiert, die die Gesellschaft und die Herzen beherrscht.

Dann zweiter Adam, Christus, nicht um die Geschichte abzuschaffen, sondern um die Gemeinschaft wiederherstellen an seiner Wurzel. Durch einen einzigen Akt des Gehorsams – sein kindliches Vertrauen bis hin zum Kreuz – öffnet er einen völlig neuen Raum: die Herrschaft der Gnade.

Gnade ist bei Paulus nicht bloße Güte: Sie ist die belebende Kraft des freien Gebens Es verändert den menschlichen Zustand von innen heraus. Es leugnet nicht die Realität der Sünde, sondern geht durch sie hindurch und darüber hinaus.

Die Passage ist Teil eines Briefes an eine kosmopolitische Gemeinschaft, die zwischen Christen jüdischen und heidnischen Ursprungs gespalten ist. Paulus versucht zu zeigen, dass die Erlösung in Christus nicht das Privileg eines Volkes oder einer Elite ist, sondern universelles Prinzip der Rechtfertigung und des Lebens.

Seine Demonstration basiert auf einer parallelen Logik: „Genauso wie... so auch...“. Indem er das Missverhältnis zwischen Fall und Aufstieg aufzeigt, lässt er uns spüren, dass Gnade ist keine Wiedergutmachung, sondern Erholung.

Der liturgische Auszug gipfelt in diesem bewegenden Satz: „Wo die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden.“ Diese Aussage stellt unsere Vorstellung von Schuld völlig auf den Kopf: Nichts, absolut nichts kann dem Fluss der Gabe widerstehen, die aus dem Leben Christi erwächst.

Es handelt sich also nicht nur um einen Trost: Es ist ein Manifest. Die vom Tod gezeichnete Menschheit ist eingeladen, Herrschaft im Leben, um eine neue Königswürde auszuüben – die des verwandelten Herzens.

Von der Herrschaft des Todes zur Herrschaft des Lebens

Der Schlüssel zu dieser Passage liegt im Verb „herrschen“. Paulus spricht hier nicht von einer bestimmten Episode, sondern von souveräne DynamikDer Tod ist kein einfaches biologisches Ereignis; er hat seinen Platz in den Strukturen der Welt als beherrschende Kraft eingenommen. Er setzt sein Gesetz durch Angst, Trägheit und die Abschottung des Menschen in sich selbst durch.

Vor ihr erscheint die Gnade nicht als ein zerbrechlicher Widerstand, sondern als eine alternative HerrschaftDurch Christus schlägt Gott eine neue Ordnung vor, in der Gerechtigkeit nicht von außen auferlegt wird, sondern im Sein verwurzelt ist.

Im Leben zu herrschen bedeutet daher an der Herrschaft des Auferstandenen teilhaben, um in sich selbst die Bewegung aufzunehmen, durch die sich der Sohn dem Vater und den Menschen hingibt. Der Gläubige verlässt die Beziehung der Schuld und tritt in die der Unentgeltlichkeit ein.

Diese Analyse führt uns dazu, unsere eigene Erfahrung neu zu lesen: Immer wenn der Tod herrscht – in Schuld, Groll oder Gleichgültigkeit –, wird es möglich, einen Bruch zu verursachen. Was Paulus „die Gabe der Gnade“ nennt, ist keine Idee: Es ist eine aktive Kraft, in der Lage, Beziehungen, Institutionen und Gewissen neu zu gestalten.

Der Überfluss der Gnade ist daher das Gegenteil der Ökonomie des Verdienstes. Wo Sünde „zählt“, gibt Gnade „ohne zu zählen“. Ihre Logik ist weder moralisch noch juristisch, sondern existenziell: Sie bringt Neues ins Dasein.

Im Leben zu herrschen bedeutet also nicht, den Sieg zu erringen; es ist Lass das Leben unsere Gesten besitzen.

Menschliche Solidarität: eine einzige Geschichte

Paulus stützt seine Überlegungen auf die SolidaritätsprinzipDie Menschheit ist nicht die Summe einzelner Individuen, sondern ein Körper, der durch die Zeit verbunden ist. Was der Einzelne tut, wirkt sich auf alle aus.

Adam stellt das erste Glied in einer Kette von Männern und Frauen dar, die glaubten, sich gegen Gott zu behaupten, und sich in eine Logik der Trennung verstrickten. Wir werden in dieses Klima hineingeboren; nicht durch biologische Vererbung, sondern durch Ansteckung des Bewusstseins.

Diese Solidarität des Falls anzuerkennen, bedeutet auch, die der Genesung anzunehmen. Christus kommt nicht „außerhalb“ der Menschheit; er kommt In Indem er die Gestalt eines Geschöpfes vollständig annimmt, eröffnet er von innen heraus die Möglichkeit kindlichen Gehorsams.

Die christliche Brüderlichkeit ist also keine Metapher: Sie entspringt dem Heilssystem selbst. Die Einheit der Menschheit wird zum Schauplatz der Gnade.

Der Überfluss der Gnade: Überfluss statt Ausgewogenheit

Paulus besteht darauf: Gnade überreichDieser Überschuss ist provokant. In unserer menschlichen Logik setzt Reparatur Kompensation voraus; aber hier, Gott übersteigtEs gleicht nicht nur aus, es erhebt.

Dieser Überfluss ist das Zeichen der freien Liebe. Das Böse, selbst das massive, hat nicht das letzte Wort; es wird zum Schauplatz einer umfassenderen Reaktion. Die Menschheitsgeschichte wird nicht mehr verzweifelt, sondern zum Schauplatz einer dauerhafte Umkehr.

Im Alltag äußert sich dies in Gesten der Vergebung, Akzeptanz und Genesung. Jedes Mal, wenn sich jemand entscheidet, das Vertrauen wiederherzustellen, hat die Logik des Gebens Vorrang vor der der Schuld.

Die paulinische Spiritualität ist daher äußerst konkret: Sie fordert überreagieren zum Tod durch das Leben.

Die Berufung der Gerechten: demütig zu herrschen

„Im Leben herrschen“ bedeutet nicht, zu dominieren, sondern dienen aus innerer Fülle. Der Gerechte ist aus Paulus‘ Sicht nicht derjenige, der keine Fehler mehr hat, sondern derjenige, dessen Fehler sich der Gnade öffnen.

Diese Herrschaft übt man zunächst auf sich selbst aus: auf unsere Automatismen, unsere Urteile, unsere Verweigerung der Liebe. Dann entfaltet sie sich in der Gemeinschaft: Wo der Tod ausgeschlossen ist, heißt der Gerechte willkommen; wo die Angst trennt, verbindet sie.

Auf diese Weise zu leben bedeutet, die Haltung Christi, des Dieners, weiterzuentwickeln: eine Autorität ohne Herrschaft, eine Freiheit, die im Geben wurzelt.

Resonanzen

Paulus' Gedanken finden in der Tradition unzählige Widerhall. Irenäus von Lyon spricht von Reprise: Christus geht den Weg Adams in umgekehrter Reihenfolge zurück und gibt der Menschheit ihr kindliches Gesicht zurück.

Augustinus entwickelt die Idee einer vereinten Menschheit, die durch die Weitergabe der Sünde, aber auch und noch tiefgreifender durch die Verbreitung der Gnade gekennzeichnet ist.

Thomas von Aquin interpretiert den Begriff „herrschen“ als die Teilnahme des Menschen an der Königsherrschaft Christi: Frei zu sein bedeutet, die Vernunft die Liebe nach der Nächstenliebe ordnen zu lassen.

In der Liturgie erhellt dieser Abschnitt die Osterzeit. Er begründet die Freude der Auferstehung: Der Sieg über den Tod liegt nicht in der Zukunft, sondern beginnt für die Gläubigen jetzt.

Viele spirituelle Persönlichkeiten, von Franz von Assisi bis Charles de Foucauld, haben ihre Existenzweise daraus abgeleitet: lebe in radikaler Dankbarkeit, denn alles entsteht durch ein Übermaß an Geben.

Meditationen

- Lesen Sie langsam die Passage aus Römer 5, in der die Gegensätze identifiziert werden: Einer / die Menge, Schuld / Gnade, Tod / Leben.

- Ernennen in seinem eigenen Leben ein Raum, in dem „der Tod herrscht“: Resignation, Verletzung, Schuld.

- Zur Begrüßung das Wort Christi als innere Antwort: Auch dort, wo die Sünde überhandgenommen hat, kann die Gnade noch überhandnehmen.

- Dank für das Geschenk, das ich jetzt erhalte, noch bevor ich seine Wirkung spüre.

- Akt konkret: einen Akt der Genesung für andere vollbringen – Vergebung, kostenlose Aufmerksamkeit.

- Überlegen dann der Frieden, der von dieser Wahl ausgeht: Es ist das Leben, das herrscht.

Fazit: Leben im Überfluss

Die Lektüre von Römer 5 erinnert uns daran, dass der christliche Glaube nicht nur Glaube ist, sondern Teilhabe an einem neuen LebensstilWo der Mensch eine unumkehrbare Trennung sah, stellt Gott eine Gemeinschaft her.

Christus beseitigt die Zerbrechlichkeit nicht; er macht sie zum Ort seines Sieges. Im Leben zu herrschen bedeutet daher nicht, sich selbst zu erheben, sondern lass die Kraft des Gebens in dir aufsteigen.

In unserer Gesellschaft, die von Leistung und Anschuldigung geprägt ist, bedeutet die Wiederentdeckung der paulinischen Logik der Gnade, anders zu atmen. Jeder kann ein diskreter Zeuge dieses Überflusses werden: durch Geduld, freundliche Worte und die Ablehnung von Zynismus.

Diese Passage soll nicht ein Gipfel der Lehre bleiben, sondern ein Matrix der ExistenzWo der Tod zu herrschen glaubt, lässt die Gnade bereits Leben entstehen.

Praktisch

- Meditieren Sie jeden Morgen über einen Satz aus Römer 5 und lesen Sie ihn laut vor.

- Suchen Sie sich einen bestimmten Ort im Tagesverlauf, an dem mehr Leben herrschen kann.

- Ersetzen Sie Schuldgefühle durch einen sofortigen Akt der Dankbarkeit.

- Sanfte Souveränität ausüben: Frieden statt Reaktion wählen.

- Reisen in der Heiligen Schrift: Vergleich von Römer 5 mit Philipper 2.

- Führen Sie ein Notizbuch mit „Überfluss“: den Gaben, die Sie ohne Verdienst erhalten haben.

- Feiern Sie jeden Sonntag als Eintritt in das Reich des Lebens.

Verweise

- Die Jerusalemer Bibel, Römer 5, 12-21.

- Irenäus von Lyon, Gegen Häresien, V, 21.

- Augustinus, Geständnisse Und Die Stadt Gottes, XIII.

- Thomas von Aquin, Summa Theologica, IIIa, q.8.

- Franz von Assisi, Ermahnungen.

- HU von Balthasar, Gnade und Freiheit.

- D. Bonhoeffer, Gemeinschaftsleben.

- Papst Franziskus, Evangelii Gaudium.