Evangelio de Jesucristo según San Lucas

En ese tiempo,

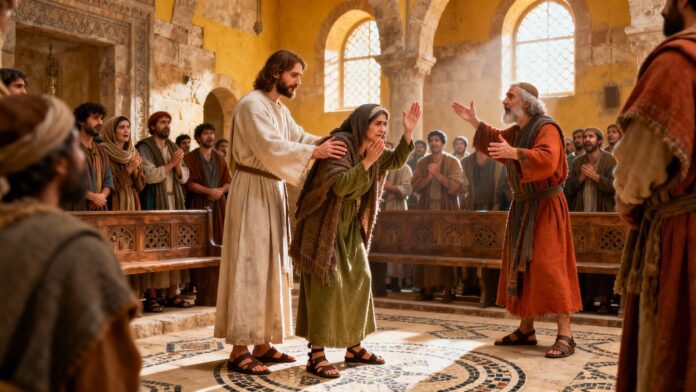

Jesús estaba enseñando en una sinagoga,

el día de reposo.

Y había allí una mujer poseída por un espíritu.

lo que la dejó discapacitada durante dieciocho años;

Ella estaba toda encorvada

y absolutamente incapaz de enderezarse.

Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo:

“Mujer, estás libre de tu enfermedad.”

Y puso sus manos sobre él.

En ese mismo momento ella se volvió recta otra vez.

y dio gloria a Dios.

Entonces el líder de la sinagoga, indignado,

ver a Jesús sanar en sábado,

habló y dijo a la multitud:

“Hay seis días para trabajar;

venid y sed sanados en aquellos días,

y no en el día de reposo."

El Señor le respondió:

“¡Hipócritas!

Cada uno de vosotros en el día de reposo,

¿No desata su buey o su asno del pesebre?

¿para llevarlo a beber?

Así que esta mujer, hija de Abraham,

a quien Satanás había atado hacía dieciocho años,

¿No debía haber sido liberada de esta atadura el día de reposo?

Ante estas palabras de Jesús,

Todos sus adversarios se llenaron de vergüenza,

y toda la multitud estaba alegre

por todas las brillantes acciones que estaba realizando.

– Aclamamos la Palabra de Dios.

Liberando los cuerpos encorvados: Cuando la misericordia desafía la ley

Cómo la sanación sabática revela la dignidad humana frente a los sistemas religiosos rígidos y nos invita a elegir el amor práctico por encima de la observancia formal.

La historia de la mujer encorvada sanada por Jesús en sábado plantea una pregunta candente: ¿es a veces necesario romper las reglas para hacer el bien? En este pasaje del Evangelio de Lucas, Jesús confronta directamente una religiosidad rígida que prioriza la observancia sobre el individuo. Esta mujer, encorvada durante dieciocho años, invisible para todos, se convierte en el símbolo de toda la dignidad humana, sofocada por sistemas que han perdido su alma. El episodio cuestiona nuestra relación con las normas, con el sufrimiento ajeno y con lo que verdaderamente constituye la santidad.

Este artículo explora cómo Jesús restaura la dignidad de una mujer marginada al desafiar a las autoridades religiosas. Analizaremos el contexto de esta sanación sabática, los desafíos teológicos de la confrontación y sus aplicaciones concretas para nuestra vida: reconocer lo invisible, elegir la misericordia en lugar del legalismo e integrar una espiritualidad liberadora en nuestras prácticas diarias.

El texto en su marco una sinagoga, un sábado, una reunión

El Evangelio de Lucas sitúa con precisión este acontecimiento: Jesús enseña en una sinagoga en sábado. Este detalle no es insignificante. La sinagoga representa el corazón de la vida religiosa judía, el lugar donde se lee y se debate la Torá, donde la comunidad se reúne para orar. El sábado, por su parte, constituye el punto culminante de la semana judía, un día dedicado al descanso y a Dios, basado en el relato de la Creación y la Alianza Sinaítica. Observar el sábado significa abstenerse de todo trabajo, una prescripción escrita en el propio Decálogo.

En este contexto sagrado, aparece una mujer. Lucas la describe como «poseída por un espíritu que la había mantenido enferma durante dieciocho años». Esta impresionante duración subraya la edad y la aparente irreversibilidad de su condición. Está «completamente encorvada y absolutamente incapaz de enderezarse». La imagen es impactante: esta mujer no puede mirar hacia adelante, ni al cielo, ni siquiera sostener la mirada de los demás. Su cuerpo encorvado atestigua la exclusión social y física. En la antigüedad, tal enfermedad imposibilitaba la participación normal en la vida comunitaria.

Jesús no permanece indiferente. El texto especifica que la "ve". Esta mirada no es la distraída que se dirige a una presencia habitual y, por lo tanto, invisible. Es una percepción activa, un reconocimiento. La llama directamente: "Mujer, estás libre de tu enfermedad". Luego, le impone las manos. La reacción es inmediata: "En ese mismo instante se puso de pie y dio gloria a Dios". La sanación no se limita a lo físico; restaura la capacidad de la mujer para glorificar a Dios, para participar plenamente en el culto.

Pero esta liberación desencadena una reacción violenta. El líder de la sinagoga, indignado, no se dirige directamente a Jesús, sino a la multitud. Invoca la ley del sábado: «Hay seis días en que se debe trabajar; vengan, pues, en ellos para ser sanados, y no en sábado». Su argumento se basa en una interpretación estricta de la prohibición sabática del trabajo. Para él, sanar constituye trabajo y, por lo tanto, una transgresión. Su ira revela una preocupación: mantener el orden religioso, incluso a costa de un sufrimiento humano prolongado.

La respuesta de Jesús es mordaz. Comienza con la palabra «hipócritas», denunciando una incoherencia moral. Luego utiliza un argumento a fortiori: si todos desatan su buey o asno para llevarlo a beber en sábado, ¿por qué negarse a liberar a «una hija de Abraham»? Esta expresión es crucial. Jesús no dice «esta enferma», sino «una hija de Abraham», restituyéndole su plena pertenencia al pueblo de la Alianza. No es un caso médico, sino una persona dotada de dignidad y derechos. Satanás la había «atado»; Jesús la desata. La metáfora del vínculo es poderosa: evoca cautiverio, esclavitud, opresión. El relato concluye con una doble reacción: la vergüenza de los adversarios y la alegría de la multitud ante las «brillantes acciones» de Jesús.

Análisis: El sábado para el hombre, no el hombre para el sábado

Esta narración se centra en varias tensiones teológicas importantes que recorren los Evangelios. La primera se refiere a la naturaleza misma del sabbat. En la tradición judía, el sabbat es un don, una señal de la alianza, un anticipo del descanso divino. Como afirma el Deuteronomio, también conmemora la liberación de Egipto: «Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí» (Dt 5,15). Por lo tanto, el sabbat está intrínsecamente ligado a la libertad, a la liberación. Sin embargo, una interpretación rigurosa ha acabado transformando este día de liberación en una camisa de fuerza. La observancia meticulosa de las treinta y nueve categorías de trabajos prohibidos se ha convertido en un fin en sí mismo, oscureciendo el significado original.

Jesús, con su gesto, reafirma el propósito del sábado: fue hecho para el hombre, para su completa restauración, no para aplastarlo con prescripciones quisquillosas. En otro pasaje, Marcos menciona esta palabra explícita: «El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado» (Mc 2,27). La curación de la mujer encorvada ilustra concretamente este principio. ¿Qué mejor uso del sábado que liberar a una persona de dieciocho años de sufrimiento? El descanso sabático encuentra su plenitud en la restauración de la imagen de Dios en el ser humano.

A continuación, Jesús revela una jerarquía de valores. Ante el aparente conflicto entre la ley sabática y el mandamiento del amor, elige sin dudarlo. Los oponentes de Jesús razonan en términos de permiso y prohibición: ¿es lícito sanar en sábado? Jesús, por su parte, razona en términos de obligación moral: ¿cómo no sanar cuando hay sufrimiento, cuando la liberación es posible? Su argumento comparativo (el buey o el burro) funciona en dos niveles. Primero, muestra la inconsistencia: es lícito desatar a un animal por su bienestar, pero se niega a "desatar" a un ser humano. Segundo, revela una prioridad: si incluso los animales se benefician de una excepción sabática para sus necesidades vitales, ¿cuánto más una "hija de Abraham"?

El término "hija de Abraham" tiene un peso teológico considerable. Abraham es el padre de la fe, aquel con quien Dios estableció su alianza. Al llamar a esta mujer "hija de Abraham", Jesús la reintegra plenamente al pueblo elegido. No es una persona periférica, una forastera tolerada. Pertenece a la esencia misma de la identidad de Israel. Su sufrimiento se convierte en un asunto comunitario, no en un problema individual que deba afrontar sola. Además, al llamarla así, Jesús enfatiza que ella es la heredera de las promesas, la beneficiaria de la bendición divina. Su sanación no es un favor excepcional, sino la restauración de un derecho usurpado por Satanás.

Finalmente, la historia describe una batalla espiritual. Lucas especifica que «Satanás había atado» a esta mujer. La enfermedad no se presenta como una simple disfunción fisiológica, sino como una opresión espiritual. Jesús no se limita a sanar; libera, libera. Su ministerio cumple las profecías mesiánicas: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres; me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos» (Lucas 4:18). La mujer encorvada encarna a todos estos cautivos, a estos oprimidos. Su sanación es señal del Reino venidero, un Reino donde Satanás se retira, donde las cadenas se rompen, donde cuerpos y almas se enderezan.

Dignidad humana versus legalismo religioso

El enfrentamiento entre Jesús y el líder de la sinagoga revela un peligro permanente en toda práctica religiosa: el legalismo. El legalismo consiste en elevar las reglas al nivel de absolutas, separándolas de su propósito y acatándolas mecánicamente sin consideración por las personas. El líder de la sinagoga no ve a una mujer que lleva dieciocho años sufriendo; ve una posible transgresión del sabbat. Su preocupación no es el bien de esta persona, sino la preservación del sistema normativo.

Este legalismo tiene varias raíces. En primer lugar, ofrece una seguridad reconfortante. Cuando tenemos una lista clara de mandamientos y prohibiciones, sabemos exactamente dónde nos encontramos. La observancia se vuelve medible y controlable. Podemos decirnos: «He respetado todas las reglas, por lo tanto, soy justo». Esta lógica elimina la complejidad moral, el llamado al discernimiento y la responsabilidad personal ante situaciones sin precedentes. Reemplaza una relación viva con Dios por la contabilidad religiosa.

En segundo lugar, el legalismo sirve a intereses de poder. Quienes controlan la interpretación de las reglas controlan la comunidad. El líder de la sinagoga defiende su autoridad tanto como la ley. Si Jesús puede sanar en sábado invocando la misericordia, esto relativiza todo el sistema de prohibiciones del que son responsables las autoridades. La indignación del líder refleja esta amenaza percibida: Jesús ofrece otra forma de acceder a Dios, una vía que elude a los mediadores oficiales.

Pero Jesús no rechaza la Ley. La cumple revelando su esencia más profunda. La propia Torá afirma: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Levítico 19:18). También ordena: «No serás indiferente a la sangre de tu prójimo» (Levítico 19:16). ¿Cómo pueden conciliarse estos imperativos con la negativa a aliviar el sufrimiento en sábado? Jesús demuestra que el mandamiento del amor es la clave hermenéutica de toda la Ley. Cuando una interpretación de la Ley contradice el amor, es la interpretación la que falla, no el amor.

Esta prioridad de la dignidad humana resuena con fuerza hoy. ¿Cuántas veces las instituciones religiosas han sacrificado a personas en el altar de la doctrina o la disciplina? ¿Cuántas exclusiones, condenas y silencios cómplices ante los abusos se han observado en nombre de la preservación del orden establecido? La historia de la mujer encorvada es una advertencia: cuando la religión se convierte en un instrumento de opresión en lugar de liberación, traiciona su misión. La verdadera fidelidad a Dios exige reconocer la dignidad inalienable de cada persona, especialmente de las más vulnerables.

Reconociendo y liberando lo “invisible” hoy

El gesto de Jesús hacia la mujer encorvada ilumina nuestra responsabilidad colectiva hacia aquellos a quienes la sociedad invisibiliza. Esta mujer estaba físicamente presente en la sinagoga, pero nadie la vio realmente. Su cuerpo encorvado la condenaba a una forma de inexistencia social. ¿Cuántas personas hoy están presentes entre nosotros, pero permanecen invisibles?

Las personas sin hogar en nuestras calles son el ejemplo más claro. Millones de personas pasan a diario junto a personas que viven en la calle, pero miran hacia otro lado. La inseguridad económica, las enfermedades mentales y las adicciones las hacen invisibles para la mayoría. Se convierten en parte del paisaje urbano, una molestia que hay que ignorar o pasar por alto. Sin embargo, como la mujer del Evangelio, son «hijos e hijas de Abraham», seres humanos dotados de una dignidad intrínseca.

Las personas mayores en nuestras sociedades a menudo experimentan una forma de curvatura social. Relegadas a los márgenes, aisladas en instituciones, privadas de su rol social, se vuelven invisibles. Su sabiduría ya no se busca, su experiencia ya no se valora. Sus cuerpos envejecidos, como los de la mujer encorvada, se convierten en un obstáculo para su reconocimiento como miembros plenos de la comunidad. Jesús, al enderezar a esta mujer, nos llama a enderezar a las personas mayores, a reintegrarlas al centro de nuestras preocupaciones.

Trabajadores precarios, migrantes, personas con discapacidad, víctimas de violencia doméstica: todas estas son categorías que nuestras sociedades tienden a marginar, a doblegar, incapaces de erguirse y mirar al horizonte con esperanza. El relato evangélico nos interpela: ¿los vemos realmente? ¿O los ignoramos, absortos en nuestras propias preocupaciones, en nuestras propias observancias?

El reconocimiento requiere una mirada activa, una atención deliberada. Jesús «ve» a la mujer. Este verbo implica una percepción que va más allá del mero registro retiniano. Es una visión que se convierte en reconocimiento, que confiere existencia y dignidad. Estamos llamados a cultivar esta mirada. Comienza con gestos sencillos: saludar a la persona sin hogar por su nombre, dedicar tiempo a escuchar a un compañero en dificultades, visitar a un vecino anciano, defender los derechos de un trabajador explotado.

La liberación, entonces, requiere más que una simple mirada. Jesús no solo vio a la mujer; la llamó, le impuso las manos y la sanó. La liberación requiere acciones concretas. Para nosotros, esto puede significar hacer campaña por políticas públicas más justas, involucrarnos en organizaciones benéficas, denunciar estructuras de opresión y ofrecer nuestro tiempo y habilidades para servir a los más vulnerables. A veces, la liberación implica transgredir ciertas convenciones sociales, alterar el orden establecido, tal como Jesús interrumpió al líder de la sinagoga.

Aplicaciones: Misericordia, Discernimiento y Compromiso

¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de esta historia a nuestra vida diaria? Están surgiendo diversas áreas de aplicación que abarcan diferentes esferas de la existencia.

En la vida eclesial, el reto es cultivar una comunidad que libere en lugar de oprimir. Con demasiada frecuencia, las parroquias reproducen los patrones que Jesús critica: rigidez en las prácticas, formalismo litúrgico y juicio moral hacia quienes no se ajustan a las normas. Imitar a Jesús significa crear espacios donde todos, independientemente de su situación, puedan mantenerse firmes. Esto requiere una acogida incondicional, una escucha sin prejuicios y una atención pastoral centrada en la persona y no en las normas.

En la vida profesional, este episodio nos invita a cuestionar los sistemas que someten a las personas. Condiciones laborales degradantes, presión constante para el rendimiento, gestión deshumanizante: todas estas son formas modernas de sometimiento. Los cristianos comprometidos con el mundo laboral están llamados a ser agentes de cambio, a promover prácticas que respeten la dignidad humana, a denunciar las injusticias incluso cuando sean inquietantes, incluso cuando contradigan los imperativos de la rentabilidad inmediata.

En la vida familiar, la historia nos recuerda la importancia de ver verdaderamente a nuestros familiares. Un cónyuge, un hijo, un padre o una madre pueden sufrir en silencio, agobiados por la ansiedad, la depresión y el fracaso. Jesús nos enseña a cultivar esta mirada atenta que percibe el sufrimiento oculto y se atreve a desafiarlo. También nos enseña que ciertos lazos que se desmoronan deben romperse: relaciones tóxicas, dependencias emocionales, expectativas abrumadoras. Liberar a un ser querido puede significar ayudarlo a enderezarse, recuperar su autonomía y dignidad.

En el compromiso social y político, el pasaje de Lucas ofrece un criterio de discernimiento: cada ley, cada institución, cada práctica debe evaluarse en función de su efecto sobre los más vulnerables. Una política que doblega aún más a los pobres, margina a los extranjeros o abandona a los enfermos contradice el Evangelio, sea cual sea su justificación económica o de seguridad. Los discípulos de Jesús tienen el deber de alzar la voz, desafiar las hipocresías institucionales y promover reformas que corrijan la tendencia actual.

tradición cristiana

El tema de la liberación del sabbat encuentra numerosos ecos en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, el libro de Isaías desarrolla una crítica profética de un ayuno puramente formal: "¿No es este el ayuno que yo escogí: soltar las ligaduras de impiedad, soltar las correas del yugo, liberar a los oprimidos y romper todo yugo?" (Is 58,6). Este texto prefigura la acción de Jesús: la verdadera adoración consiste en liberar a los oprimidos, no en observar ritos vanos.

Los Padres de la Iglesia meditaron profundamente en este pasaje. San Ambrosio de Milán, en el siglo IV, comentó: «El sábado fue instituido para el hombre, para que descansara de sus trabajos serviles y se dedicara a las obras de Dios. Ahora bien, ¿qué obra es más divina que levantar al caído, liberar al oprimido?». Él ve en la curación de la mujer encorvada una lección sobre la verdadera naturaleza del descanso sabático: no inacción, sino acción conforme a la voluntad divina.

San Juan Crisóstomo, en sus homilías, enfatiza la dimensión social del episodio. Lo ve como una condena a quienes se preocupan más por la ortodoxia ritual que por el bienestar práctico del prójimo. «Jesús nos enseña que el sábado está hecho para servir al hombre, no para esclavizarlo», escribe. Esta interpretación influiría en toda la tradición cristiana oriental, donde la misericordia (eleos) ocupa un lugar central en la espiritualidad.

En la tradición católica, el Concilio Vaticano II retomaría esta prioridad de la persona humana en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes: «El hombre es la única criatura sobre la tierra que Dios ha amado por sí misma». Esta afirmación fundamental resuena con el apelativo de «hija de Abraham» que Jesús le dio. La dignidad de cada persona no deriva de su utilidad social, su productividad ni su conformidad con las normas, sino de su condición de imagen de Dios.

El Catecismo de la Iglesia Católica, al comentar el tercer mandamiento, especifica que «el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado» (CIC 2173). Añade que Jesús, mediante sus curaciones sabáticas, revela el profundo significado del Día del Señor: un día de misericordia, no de legalismo. Esta interpretación autoriza las obras de caridad y ayuda en el domingo, el día de descanso cristiano.

Más recientemente, el papa Francisco ha hecho de la misericordia un tema central de su pontificado. En la bula de invocación para el Jubileo de la Misericordia, Misericordiae Vultus, escribe: «Jesús afirma que, de ahora en adelante, la regla de vida de sus discípulos debe ceder el paso a la misericordia». La historia de la mujer encorvada ilustra perfectamente esta regla: ante la disyuntiva entre la observancia estricta y la compasión liberadora, Jesús siempre elige esta última.

Meditaciones sobre la recuperación

Para integrar este evangelio en nuestra vida de oración, presentamos una propuesta meditativa en varias etapas, adaptable a un tiempo de lectio divina personal o comunitaria.

Paso uno: Ubícate en la escena. Imagínate en esa sinagoga un sábado. Jesús está enseñando. Quizás estés sentado entre la multitud, escuchando sus palabras. Entonces, observa a esta mujer encorvada entrar silenciosamente, acostumbrada a pasar desapercibida. Siente cómo debe ser su vida diaria: el dolor físico, la exclusión social, la incapacidad de levantar la vista.

Paso dos: Identificar nuestras propias curvaturas. Pregúntate: ¿Qué me está doblegando? ¿Qué cargas, qué sufrimiento, qué ataduras me impiden mantenerme erguido ante Dios y los demás? Podría ser una culpa persistente, una herida sin sanar, una adicción, un miedo paralizante. Nombra en silencio esta doblez.

Tercer paso: Acoger la mirada de Jesús. Jesús te ve, como vio a la mujer. Te llama: «[Tu nombre], estás libre de tu enfermedad». Deja que esta palabra resuene en ti. Siente el cuidado amoroso de Cristo, su profundo deseo de liberarte. Él se acerca y pone sus manos sobre lo que te hace débil.

Paso cuatro: Ponte de pie y erguido. Imagina que tu cuerpo (y tu mente) se endereza gradualmente. Puedes acompañar esto con un gesto físico: ponte de pie, endereza los hombros, levanta la cara. Al enderezarte, toma conciencia de lo que cambia: tu mirada ahora puede volverse hacia el horizonte, hacia los demás, hacia el cielo. Ya no estás encerrado en tu sufrimiento.

Paso cinco: Dar gloria. Al igual que la mujer sanada, glorifique a Dios. Exprese su gratitud por la liberación recibida o deseada. Puede usar un salmo de alabanza (por ejemplo, el Salmo 146: «El Señor levanta a los agobiados») o simplemente palabras espontáneas de agradecimiento.

Paso seis: Comprométete a liberar a otros. Para terminar, pregúntate: ¿Quién a mi alrededor está desorientado? ¿Qué puedo hacer esta semana para ayudar a otros a enderezarse? Formula una resolución sencilla y alcanzable, como la imposición de manos de Jesús.

Tensiones actuales

De esta historia surgen varias preguntas difíciles al aplicarla a nuestro contexto actual. ¿Cómo podemos discernir cuándo está justificado romper una regla? La respuesta de Jesús no es un cheque en blanco para la anarquía moral. No dice que todas las reglas sean malas ni que todo sea válido. Establece un criterio: cuando observar una regla exacerba el sufrimiento o impide un bien manifiesto, esa regla debe revisarse. El discernimiento requiere sabiduría, oración y, a menudo, consejería comunitaria. Pero el criterio fundamental sigue siendo el amor práctico al prójimo.

Algunos objetan: si cada uno decide según su conciencia cuándo aplicar las normas, ¿no corremos el riesgo de caer en el relativismo? Este temor no es infundado. Pero Jesús no aboga por el relativismo; afirma una clara jerarquía de valores. El mandamiento del amor no es relativo; es absoluto. Lo que sí puede relativizarse son las aplicaciones secundarias que, en ciertos contextos, contradicen este mandamiento principal. La mujer encorvada revela que ciertas interpretaciones humanas de la ley divina pueden convertirse en obstáculos para el plan de Dios.

En el contexto actual de secularización, ¿sigue siendo relevante esta narrativa? Por supuesto. El legalismo no es dominio exclusivo de las religiones. Las sociedades modernas tienen sus propios sabbats seculares: normas sociales rígidas, códigos de conducta profesional, dictados de apariencia y rendimiento. El culto a la productividad somete a millones de personas al estrés y al agotamiento. Los estándares estéticos tiránicos someten a los jóvenes al peso de la vergüenza corporal. La historia de Jesús nos llama a identificar estas nuevas formas de legalismo y a atrevernos a desafiarlas en nombre de la dignidad humana.

Finalmente, ¿cómo podemos conciliar esta lectura liberadora con el respeto a la autoridad eclesial? La Iglesia Católica valora el Magisterio y la disciplina comunitaria. Jesús mismo no rechaza la autoridad legítima; denuncia sus abusos. El líder de la sinagoga no es condenado por su función, sino por su hipocresía y dureza de corazón. De igual manera, hoy en día, respetar la autoridad eclesial no implica una aceptación ciega de toda práctica o directiva. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, los fieles pueden y deben, con un espíritu filial y constructivo, cuestionar las prácticas que doblegan en lugar de liberar. El relato evangélico legitima una voz crítica al servicio de la verdad y la caridad.

Oración

Señor Jesucristo, tú que viste a la mujer encorvada en la sinagoga, ayúdanos a ver a las personas invisibles de nuestro tiempo. Abre nuestros ojos al sufrimiento oculto de quienes nos rodean. Danos la valentía de desafiarlos, de acercarnos a ellos, de contribuir a su liberación. Que nuestras parroquias se conviertan en lugares de recuperación y no de opresión, comunidades donde todos puedan erguirse en su dignidad de hijos e hijas de Abraham.

Padre Todopoderoso, tú que estableciste el Sabbath como día de descanso y liberación, perdónanos por las veces que hemos convertido tu ley en una carga insoportable. Perdónanos por sacrificar personas en el altar de nuestros rígidos principios. Enséñanos a discernir el espíritu de tu Ley, a poner el amor en el centro de toda observancia. Líbranos de nuestros propios legalismos, nuestros juicios despiadados, nuestras exclusiones injustas.

Espíritu Santo, tú que te moviste sobre las aguas al principio de la Creación, cuida de nuestras comunidades. Infúndenos tu compasión, tu discernimiento y tu fuerza para desafiar las estructuras de opresión. Transforma nuestros corazones endurecidos en corazones de carne, capaces de llorar con los que lloran y de regocijarse con los que se alegran. Haznos instrumentos de tu misericordia en un mundo que se doblega ante tantos.

Oramos por todos los que hoy se encuentran en la miseria: los enfermos crónicos que luchan en soledad, los ancianos abandonados en instituciones, los trabajadores explotados por sistemas injustos, los migrantes rechazados y humillados, las víctimas de violencia doméstica que no se atreven a hablar, los jóvenes aplastados por las expectativas sociales. Que tu mano liberadora descanse sobre cada uno de ellos. Suscita testigos que, a tu imagen, se atrevan a levantarlos.

Oramos también por los líderes religiosos y cívicos: para que tengan la valentía de priorizar siempre a la persona humana por encima de los sistemas, la misericordia por encima del legalismo y la justicia por encima de la preservación de sus privilegios. Concédeles la sabiduría para reformar las estructuras que se desvían, crear instituciones que fortalecen y promulgar leyes que liberan.

María, Madre de Misericordia, tú que guardaste todo esto en tu corazón, guarda en nosotros el recuerdo de esta mujer sanada. Que su historia nos recuerde constantemente nuestra vocación: ser agentes de corrección en un mundo desmoralizado. Por tu intercesión, concédenos la gracia de convertirnos en artífices de dignidad y libertad, a imagen de tu Hijo Jesús.

Amén.

Vivir este mensaje compromiso práctico

Este relato evangélico no solo exige meditación, sino acción concreta. La sanación de la mujer encorvada se extiende a través de nosotros, a medida que, a su vez, nos convertimos en liberadores. Jesús no abolió toda estructura ni norma, pero estableció un criterio de discernimiento: lo que encorva a las personas debe ser enderezado. Lo que aleja debe ser quebrantado. Lo que oprime debe ser denunciado.

Concretamente, empieza por la atención. Cada día, entrenemos nuestra mirada para percibir a quienes nos rodean y que están encorvados. El compañero silencioso de la oficina, el vecino que ya no vemos, el amigo que rechaza invitaciones sistemáticamente: todas son posibles señales de sufrimiento oculto. Acerquémonos, no para juzgar ni sermonear, sino para escuchar y ofrecer nuestra presencia.

Ahora, atrevámonos a desafiar. Jesús no solo vio a la mujer; le habló. A veces, romper el silencio en torno al sufrimiento es el primer paso hacia la sanación. «Veo que pareces estar pasando apuros. ¿Te gustaría hablar de ello?». Una frase así, dicha con delicadeza y respeto, puede liberar una palabra que ha estado reprimida durante mucho tiempo.

Finalmente, impongamos simbólicamente las manos. Esto significa tomar acciones concretas para aliviar, ayudar y apoyar. Ofrecer tiempo, dinero y habilidades. Hacer campaña por reformas. Denunciar públicamente las injusticias. Participar en organizaciones benéficas. Votar conscientemente por políticas que respeten la dignidad humana. Cada gesto cuenta; cada acción contribuye al gran movimiento de recuperación inaugurado por Cristo.

Hoja de ruta espiritual y práctica

- Cultivando una mirada atenta :Identificar a una persona invisible o distorsionada en mi entorno cada semana y dedicarle tiempo a escuchar genuinamente.

- Examinando mis propios legalismos :Identificar áreas en las que impongo reglas rígidas a mí mismo o a otros y revisarlas a la luz de la misericordia.

- Practica el Sabbath Liberador :Haga del domingo (o de un día de la semana) un momento de descanso liberador, que incluya una obra de caridad o un acto de solidaridad hacia un ser querido necesitado.

- Exponiendo las hipocresías institucionales :En mi parroquia, en mi entorno profesional o en mi comunidad, atrévete a cuestionar respetuosamente las prácticas que oprimen a los más vulnerables.

- Haga un compromiso duradero :Únete a una asociación o movimiento que trabaja para enderezar el rumbo de nuestro tiempo (ayudar a las personas sin hogar, defender a los migrantes, apoyar a los enfermos, luchar contra las desigualdades).

- Celebrando las liberaciones :Así como la mujer sanada dio gloria a Dios, tómese un tiempo para celebrar y dar gracias por cada victoria, pequeña o grande, sobre las fuerzas que nos doblegan.

- Transmitiendo la historia :Comparte esta página del Evangelio con otros, en familia, en grupos de oración o en contextos seculares, como fuente de inspiración para una sociedad más justa.

Referencias

- Nuevo Testamento, Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 10-17: texto fuente del episodio de la mujer encorvada curada en sábado.

- Libro de Isaías, capítulo 58, versículos 6-7: crítica profética del culto formal y llamado a liberar a los oprimidos, prefigurando la acción de Jesús.

- San Ambrosio de Milán, Comentario al Evangelio de Lucas :interpretación patrística que enfatiza la primacía de la misericordia sobre la observancia ritual.

- Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes (Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo), §24: afirmación de la dignidad intrínseca de la persona humana.

- Catecismo de la Iglesia Católica, §2168-2173: enseñanza sobre el tercer mandamiento y el significado del Día del Señor como día de liberación.

- Papa Francisco, Misericordiae Vultus (Bula de Convocatoria del Jubileo de la Misericordia): reflexión contemporánea sobre la misericordia como regla de vida cristiana.

- Juan P. Meier, Un cierto judío Jesús – Los hechos de la historia, volumen III: análisis histórico-crítico de los milagros de Jesús y su significado en el contexto judío del primer siglo.

- Joel B. Green, El Evangelio de Lucas (Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento): comentario exegético en profundidad que sitúa la historia en la teología lucaniana.

Que esta meditación sobre la mujer encorvada les inspire el deseo de enderezarse y de enderezar a los demás. La liberación que Jesús obró aquel sábado continúa hoy, a través de cada acto de compasión, cada palabra de verdad, cada lucha por la justicia. A su vez, vean, clamen, impongan sus manos.