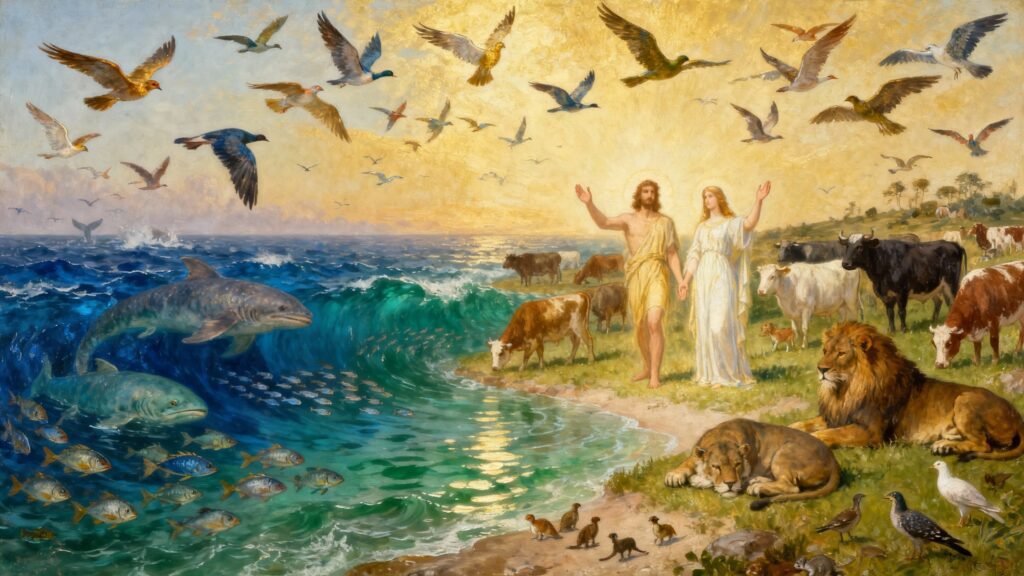

Lecture du livre de la Genèse

Quand il créa le ciel et la terre,

Dieu dit encore :

« Que les eaux foisonnent

d’une profusion d’êtres vivants,

et que les oiseaux volent au-dessus de la terre,

sous le firmament du ciel. »

Dieu créa, selon leur espèce,

les grands monstres marins,

tous les êtres vivants qui vont et viennent

et foisonnent dans les eaux,

et aussi, selon leur espèce,

tous les oiseaux qui volent.

Et Dieu vit que cela était bon.

Dieu les bénit par ces paroles :

« Soyez féconds et multipliez-vous,

remplissez les mers,

que les oiseaux se multiplient sur la terre. »

Il y eut un soir, il y eut un matin :

cinquième jour.

Et Dieu dit :

« Que la terre produise des êtres vivants

selon leur espèce,

bestiaux, bestioles et bêtes sauvages

selon leur espèce. »

Et ce fut ainsi.

Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce,

les bestiaux selon leur espèce,

et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce.

Et Dieu vit que cela était bon.

Dieu dit :

« Faisons l’homme à notre image,

selon notre ressemblance.

Qu’il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel,

des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages,

et de toutes les bestioles

qui vont et viennent sur la terre. »

Dieu créa l’homme à son image,

à l’image de Dieu il le créa,

il les créa homme et femme.

Dieu les bénit et leur dit :

« Soyez féconds et multipliez-vous,

remplissez la terre et soumettez-la.

Soyez les maîtres

des poissons de la mer, des oiseaux du ciel,

et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. »

Dieu dit encore :

« Je vous donne toute plante qui porte sa semence

sur toute la surface de la terre,

et tout arbre dont le fruit porte sa semence :

telle sera votre nourriture.

À tous les animaux de la terre,

à tous les oiseaux du ciel,

à tout ce qui va et vient sur la terre

et qui a souffle de vie,

je donne comme nourriture toute herbe verte. »

Et ce fut ainsi.

Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ;

et voici : cela était très bon.

Il y eut un soir, il y eut un matin :

sixième jour.

Ainsi furent achevés le ciel et la terre,

et tout leur déploiement.

Le septième jour,

Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite.

Il se reposa, le septième jour,

de toute l’œuvre qu’il avait faite.

Et Dieu bénit le septième jour :

il le sanctifia

puisque, ce jour-là, il se reposa

de toute l’œuvre de création qu’il avait faite.

Telle fut l’origine du ciel et de la terre

lorsqu’ils furent créés.

– דבר ה'.

Créés à l’image de Dieu : La dignité révolutionnaire de l’humanité

Découvrez comment le récit de la Création transforme notre vision de nous-mêmes et de notre vocation dans le monde.

Le premier chapitre de la Genèse ne raconte pas simplement une histoire de création cosmique : il révèle une vérité bouleversante sur l’identité humaine. En proclamant que l’homme et la femme sont créés « à l’image de Dieu », ce texte fondateur établit une dignité universelle qui transcende toutes les frontières. Pour les croyants d’aujourd’hui, confrontés aux défis écologiques, sociaux et existentiels, ce récit offre un socle inébranlable : chaque personne porte en elle une empreinte divine qui l’appelle à la responsabilité, à la créativité et à la relation.

Cet article explore la portée révolutionnaire du récit de la Création en Genèse 1. Nous situerons d’abord ce texte dans son contexte littéraire et théologique, avant d’analyser la signification profonde de l’expression « image de Dieu ». Nous déploierons ensuite trois axes majeurs : la dignité ontologique de tout être humain, la vocation créatrice et relationnelle, et la responsabilité écologique. Enfin, nous écouterons les échos de ce message dans la tradition chrétienne et proposerons des pistes concrètes pour vivre cette vérité au quotidien.

הֶקשֵׁר

Le récit de la Création qui ouvre le livre de la Genèse appartient au courant sacerdotal, rédigé vraisemblablement durant ou après l’exil babylonien, au VIe siècle avant notre ère. Ce contexte est crucial : Israël, déporté à Babylone, se trouve confronté aux mythologies mésopotamiennes glorifiant des dieux capricieux et violents. Face à ces récits cosmogoniques empreints de chaos et de luttes divines, les auteurs bibliques proposent une vision radicalement différente : un Dieu unique qui crée par sa parole, avec ordre, bonté et intention.

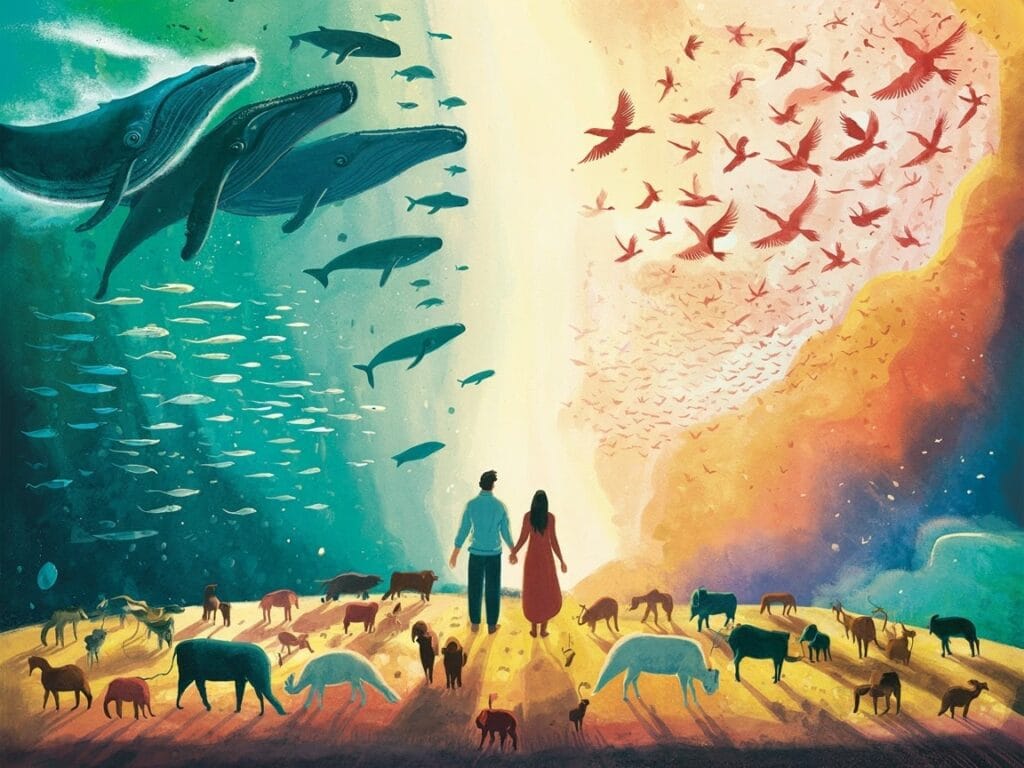

La structure du texte est magistrale. Le récit s’organise en six jours, suivis d’un septième jour de repos, établissant ainsi le rythme sabbatique au cœur de la création elle-même. Chaque jour obéit à un schéma répétitif : Dieu dit, Dieu fait, Dieu voit que cela est bon. Cette litanie scandée crée une musique cosmique, une célébration de l’ordre et de la beauté du monde. Le cinquième jour voit l’apparition des créatures aquatiques et ailées, bénies par Dieu et invitées à la fécondité. Le sixième jour marque l’apogée : les animaux terrestres, puis l’humanité.

L’expression « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance » introduit une rupture dans le récit. Jusqu’ici, Dieu créait par simple déclaration. Ici, il délibère, comme si la création de l’humanité nécessitait une réflexion particulière. Le pluriel « Faisons » a suscité d’innombrables interprétations : certains y voient un pluriel de majesté, d’autres une délibération au sein de la cour céleste, d’autres encore une préfiguration trinitaire. Mais l’essentiel réside ailleurs : l’humanité occupe une place unique dans la création.

Le texte précise ensuite que Dieu crée l’homme « à son image », puis ajoute immédiatement « il les créa homme et femme ». Cette dualité sexuelle est constitutive de l’image divine, ce qui est révolutionnaire dans le contexte antique où seuls les rois prétendaient incarner l’image des dieux. Ici, tout être humain, homme ou femme, porte cette dignité. La bénédiction divine accompagne cette création : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Cette mission de domination a été terriblement mal comprise au fil des siècles, justifiant parfois l’exploitation sauvage de la nature. Pourtant, le verbe « soumettre » doit être relu à la lumière de l’ensemble du texte : Dieu confie la terre à l’humanité comme un jardinier confie son jardin, avec l’attente d’un soin responsable.

Le régime alimentaire initial est végétarien, tant pour les humains que pour les animaux. Cette harmonie originelle suggère que la violence et la prédation ne font pas partie du projet initial de Dieu. Enfin, Dieu contemple l’ensemble de son œuvre et prononce un jugement définitif : « voici, cela était très bon ». Non plus simplement « bon », mais « très bon ». La création atteint sa plénitude avec l’humanité. Le septième jour, Dieu se repose, sanctifiant ainsi le sabbat et inscrivant le repos au cœur de l’ordre créationnel. Ce repos divin n’est pas fatigue, mais contemplation satisfaite, invitation à savourer la bonté de ce qui existe.

Analyse : L’image de Dieu, une dignité ontologique

L’expression « image de Dieu » est l’une des plus puissantes et des plus débattues de toute la tradition biblique. Que signifie être créé à l’image de Dieu ? Cette question a traversé les siècles et les cultures, générant une richesse inépuisable de réflexions théologiques, philosophiques et spirituelles.

Précisons d’abord ce que cette expression ne signifie pas. Elle ne renvoie pas à une ressemblance physique, car la Bible insiste sur la transcendance de Dieu qui ne peut être représenté par aucune image taillée. Elle ne désigne pas non plus une capacité particulière, comme la raison ou la conscience morale, qui distinguerait les humains des animaux, même si ces dimensions sont incluses dans la notion. L’image de Dieu est plus fondamentale : elle désigne un statut relationnel et ontologique.

Dans le Proche-Orient ancien, les statues des dieux dans les temples étaient considérées comme les images divines, permettant aux divinités d’être présentes et actives dans le monde. De même, les rois se présentaient comme images vivantes des dieux sur terre, leurs représentants autorisés. Le texte de la Genèse démocratise radicalement cette notion : chaque être humain, indépendamment de son statut social, de son sexe, de ses capacités, est image de Dieu. Cette affirmation est proprement révolutionnaire. Elle établit une égalité fondamentale entre tous les membres de l’espèce humaine et confère à chacun une dignité inaliénable.

Être image de Dieu signifie d’abord être représentant de Dieu sur terre. L’humanité reçoit une mission : gérer la création, la cultiver, en prendre soin au nom de Dieu. Cette vocation implique une responsabilité immense mais aussi une créativité joyeuse. Comme Dieu crée et ordonne, l’être humain est appelé à prolonger cette œuvre créatrice, non par orgueil, mais par participation à l’action divine. Chaque acte de création humaine – artistique, technique, social – peut être compris comme un écho de cette vocation première.

Être image de Dieu signifie ensuite être capable de relation. Dieu dit « Faisons » et crée l’humanité « homme et femme ». La relation, l’altérité, le dialogue sont inscrits au cœur de l’être humain. Nous ne sommes pas des monades isolées, mais des êtres-en-relation. Cette dimension relationnelle reflète quelque chose de Dieu lui-même, qui, même dans l’Ancien Testament, se révèle en dialogue avec sa création. Les Pères de l’Église développeront cette intuition en contemplant la Trinité : Dieu lui-même est communion, relation d’amour entre Père, Fils et Esprit. L’humanité, créée à son image, est donc fondamentalement appelée à la communion.

Être image de Dieu implique enfin une orientation vers le transcendant. Contrairement aux animaux qui vivent dans l’immédiateté du présent, l’être humain peut se tourner vers l’éternité, s’interroger sur le sens, chercher Dieu. Cette quête spirituelle n’est pas un luxe superflu, mais l’expression même de notre nature imageale. Nous sommes faits pour Dieu, et notre cœur demeure inquiet tant qu’il ne repose pas en Lui, écrira saint Augustin.

Le paradoxe magnifique de cette doctrine est qu’elle fonde à la fois l’humilité et la grandeur humaines. Humilité : nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes que son image, fragile, limitée, parfois défigurée par le péché. Grandeur : cette image nous élève au-dessus de toute la création, nous confère une valeur infinie, interdit toute instrumentalisation ou réduction de la personne humaine.

La dignité universelle et inaliénable de toute personne

Si chaque être humain est créé à l’image de Dieu, alors la dignité humaine n’est pas une conquête sociale, un privilège accordé par la loi, ou un statut que l’on pourrait perdre. Elle est un donné ontologique, inscrit dans l’acte créateur lui-même. Cette vérité, proclamée au seuil de la Bible, possède des implications vertigineuses pour notre compréhension de la justice, de l’éthique et des relations sociales.

Premièrement, cette dignité est universelle. Elle ne connaît aucune distinction de race, de sexe, d’âge, de capacité intellectuelle ou physique, de situation sociale ou économique. Le texte insiste : « il les créa homme et femme ». L’égalité fondamentale entre les sexes est affirmée dès l’origine, même si l’histoire biblique et humaine montrera combien cette égalité a été bafouée. Mais le principe demeure, inébranlable, fondement de toute lutte pour l’égalité et les droits humains. Chaque mouvement d’émancipation, qu’il s’agisse de l’abolition de l’esclavage, du combat pour les droits civiques, ou de la reconnaissance de l’égalité homme-femme, trouve ici sa légitimité théologique profonde.

Deuxièmement, cette dignité est inaliénable. On ne peut la perdre, quelles que soient nos actions. Même le criminel le plus endurci, même la personne plongée dans le coma le plus profond, même l’embryon microscopique conserve cette empreinte divine. Cela ne signifie pas que toutes les actions se valent ou que la justice n’a pas sa place. Mais cela interdit de réduire une personne à ses actes, de la déshumaniser, de lui ôter sa valeur intrinsèque. Cette conviction fonde l’opposition chrétienne à la peine de mort, la défense des plus vulnérables, le respect de toute vie humaine de la conception à la mort naturelle.

Troisièmement, cette dignité appelle au respect radical d’autrui. Voir le visage de l’autre, c’est contempler une icône vivante de Dieu. L’offense faite à un être humain devient, en un sens, une offense faite à Dieu lui-même. Cette perspective transforme nos relations quotidiennes : l’étranger rencontré dans la rue, le collègue agaçant, le mendiant ignoré, le prisonnier oublié – tous portent en eux cette lumière divine qui exige reconnaissance et respect. La tentation permanente de hiérarchiser les êtres humains selon des critères de performance, d’utilité ou de conformité sociale se heurte au mur infranchissable de cette vérité théologique.

L’histoire chrétienne, il faut l’admettre avec humilité, n’a pas toujours honoré cette vérité. L’esclavage a été pratiqué et même justifié par des chrétiens. Les femmes ont été reléguées à des positions subalternes. Les peuples colonisés ont été traités comme inférieurs. Mais à chaque fois, des voix prophétiques se sont levées pour rappeler le principe fondateur : tous, absolument tous, sont créés à l’image de Dieu. Ces voix ont puisé leur force dans ce récit de la Genèse, démontrant que la Parole de Dieu possède une force critique permanente contre toutes les formes d’oppression et de déshumanisation.

Aujourd’hui, cette vérité conserve toute son actualité. Face aux nouvelles formes d’exclusion – discrimination des migrants, mépris des pauvres, eugénisme soft à travers le diagnostic prénatal, tentation transhumaniste de « perfectionner » l’humanité –, le récit de la Genèse nous rappelle que la valeur humaine ne se mesure ni à la performance ni à la conformité, mais se reçoit comme un don gratuit de Dieu. Cette perspective fonde une éthique de l’accueil, du soin, de l’attention aux plus fragiles. Elle inspire une politique de la solidarité plutôt que de la compétition, une économie du partage plutôt que de l’accumulation.

Concrètement, reconnaître la dignité imageale de tout être humain devrait transformer nos attitudes quotidiennes. Cela signifie refuser le jugement hâtif, la médisance qui réduit l’autre à une caricature. Cela implique de rechercher le bien en chacun, même chez ceux qui nous ont blessés. Cela exige de défendre les droits de ceux qui n’ont pas de voix, de s’opposer à toute forme de discrimination. Cette exigence peut sembler écrasante, mais elle découle naturellement de notre foi en un Dieu qui a jugé bon de conférer à chaque personne humaine le titre inouï d’image divine.

Vocation créatrice et relationnelle de l’humanité

La création de l’humanité à l’image de Dieu ne se limite pas à un statut passif. Elle implique une vocation active : prolonger l’œuvre créatrice de Dieu et vivre dans la relation. Ces deux dimensions – créativité et relationnel – sont intimement liées et définissent la mission humaine dans le monde.

Dieu crée par sa parole : il dit, et les choses adviennent. Cette puissance créatrice s’exprime dans l’ordre, la beauté, la diversité de la création. L’être humain, à son image, est appelé à créer lui aussi. Non pas à partir du néant – seul Dieu crée ex nihilo –, mais à partir de ce qui lui est donné. Cette créativité humaine se manifeste dans tous les domaines : l’art et la culture, la science et la technique, l’organisation sociale et politique, le travail et l’économie. Chaque fois que l’être humain transforme la matière, ordonne le chaos, fait naître la beauté ou l’utilité, il prolonge, à sa mesure, l’acte créateur divin.

Cette vision confère au travail humain une dignité spirituelle. Loin d’être une malédiction ou une simple nécessité économique, le travail devient participation à l’œuvre de Dieu. Le paysan qui cultive la terre, l’artisan qui façonne la matière, l’enseignant qui éveille les consciences, le scientifique qui perce les mystères de l’univers – tous accomplissent, chacun à sa manière, cette vocation créatrice. Même les tâches les plus humbles, lorsqu’elles sont accomplies avec soin et attention, reflètent cette collaboration à l’œuvre divine. Saint Paul écrira plus tard que nous sommes « collaborateurs de Dieu » (1 Co 3,9), donnant ainsi une formulation explicite à ce qui était déjà implicite dans le récit de la Genèse.

Mais attention : cette vocation créatrice n’est pas un blanc-seing pour l’exploitation. Le commandement de « soumettre » la terre et de « dominer » les animaux doit être relu à la lumière de l’ensemble du projet divin. Il s’agit d’une domination de service, non de domination arbitraire ou violente. Dieu confie la création à l’humanité comme un jardin précieux qu’il faut cultiver et garder. La maîtrise technique ne dispense pas de la responsabilité morale. Au contraire, plus nos capacités d’intervention sur la nature augmentent, plus notre responsabilité s’accroît. La crise écologique actuelle nous rappelle douloureusement que nous avons trahi cette vocation en exploitant la terre comme une ressource infinie à piller plutôt qu’un don sacré à préserver.

La dimension relationnelle de l’image divine est tout aussi fondamentale. « Il les créa homme et femme » : la dualité sexuelle n’est pas un détail biologique, mais une structure essentielle de l’existence humaine. Nous sommes des êtres-pour-la-relation, tournés vers l’autre, incomplets dans la solitude. Le récit parallèle du chapitre 2 de la Genèse développera cette intuition : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul » (Gn 2,18). L’altérité sexuelle est la forme première, mais non exclusive, de cette ouverture relationnelle. Elle se prolonge dans toutes les formes de communion humaine : amitié, famille, communauté, société.

Cette vocation relationnelle trouve son fondement ultime dans la nature même de Dieu. Si Dieu est amour, comme l’affirme saint Jean (1 Jn 4,8), alors l’être humain créé à son image est fait pour aimer. L’amour n’est pas un sentiment facultatif ou un luxe moral, mais la loi fondamentale de notre existence. Nous nous accomplissons dans le don de nous-mêmes, dans la reconnaissance de l’autre, dans la construction de liens authentiques. À l’inverse, l’isolement, l’égoïsme, l’instrumentalisation d’autrui nous défigurent et nous éloignent de notre vérité profonde.

Concrètement, vivre cette vocation créatrice et relationnelle demande d’intégrer plusieurs dimensions dans notre quotidien. Premièrement, considérer notre travail, quel qu’il soit, comme une participation à l’œuvre de Dieu, en cherchant à l’accomplir avec excellence et conscience. Deuxièmement, cultiver nos talents créatifs – artistiques, intellectuels, manuels – non par orgueil, mais comme réponse à l’appel divin inscrit en nous. Troisièmement, investir dans les relations : consacrer du temps et de l’énergie à nos proches, cultiver l’amitié, s’engager dans des communautés où l’on peut donner et recevoir. Quatrièmement, résister à la tentation de la solitude autosuffisante ou de l’exploitation d’autrui, deux tentations symétriques qui nient notre vocation relationnelle.

Responsabilité écologique et gardiennage de la création

Le récit de la Genèse place l’humanité au sommet de la création, lui confiant une mission de domination sur les animaux et d’assujettissement de la terre. Cette affirmation a été historiquement interprétée, surtout dans le monde occidental moderne, comme une licence d’exploitation illimitée des ressources naturelles. Cette lecture a contribué à la catastrophe écologique que nous vivons aujourd’hui. Pourtant, une relecture attentive du texte révèle une tout autre perspective : celle d’une responsabilité écologique inscrite au cœur de la vocation humaine.

Reprenons le vocabulaire utilisé. Le verbe hébreu « radah », traduit par « dominer », désigne effectivement l’exercice d’une autorité. Mais dans le contexte biblique, cette autorité est toujours comprise comme une responsabilité de service. Le roi idéal, dans la Bible, n’est pas un tyran capricieux mais un berger qui prend soin de son troupeau, un juge qui défend les faibles. De même, la domination humaine sur la création doit s’exercer selon le modèle de Dieu lui-même, qui crée avec bonté, ordre et sollicitude. L’humanité est appelée à être l’intendant fidèle de la création, non son propriétaire absolu.

Le récit insiste sur la bonté de la création. À chaque étape, Dieu contemple son œuvre et déclare : « cela était bon ». Après la création de l’humanité, le jugement devient : « cela était très bon ». Cette bonté intrinsèque de la création précède toute utilité pour l’être humain. Les créatures ont une valeur en elles-mêmes, parce qu’elles sont voulues et aimées par Dieu. Cette perspective fonde une écologie théologique qui reconnaît la dignité propre de la nature, indépendamment de son usage humain. Les océans, les forêts, les animaux ne sont pas de simples ressources à exploiter, mais des créatures portant le sceau de leur Créateur.

Le régime végétarien initial, tant pour les humains que pour les animaux, suggère une harmonie originelle exempte de violence. Bien sûr, ce régime idyllique sera rapidement modifié après le Déluge (Gn 9,3), reconnaissant ainsi le réalisme d’un monde marqué par le péché. Mais l’idéal demeure comme un horizon eschatologique : le prophète Isaïe évoquera un temps où « le loup habitera avec l’agneau » (Is 11,6), retrouvant ainsi l’harmonie perdue du jardin d’Éden. Cette vision nous rappelle que la prédation et l’exploitation ne sont pas le dernier mot de l’histoire.

La responsabilité écologique découle également du commandement de cultiver et de garder le jardin (Gn 2,15). Ces deux verbes – cultiver et garder – définissent admirablement la juste relation à la nature. Cultiver, c’est transformer, améliorer, faire fructifier. L’être humain n’est pas appelé à laisser la nature totalement sauvage, mais à coopérer avec elle pour en tirer subsistance et beauté. Garder, c’est protéger, préserver, transmettre. La terre ne nous appartient pas en propriété absolue ; nous la recevons en héritage et devons la transmettre aux générations futures. Cette double exigence – transformation créative et préservation responsable – définit une écologie intégrale qui refuse tant le conservationnisme paralysant que le productivisme destructeur.

Le pape François, dans l’encyclique Laudato si’, a magistralement développé cette théologie écologique enracinée dans la Genèse. Il dénonce la « culture du déchet » et le « paradigme technocratique » qui réduisent la nature à un ensemble de ressources exploitables. Il appelle à une « écologie intégrale » qui reconnaît l’interconnexion entre crise environnementale et crise sociale. Les plus pauvres sont les premières victimes de la dégradation écologique : ils subissent la pollution, les catastrophes climatiques, la raréfaction des ressources. La responsabilité écologique est donc inséparable de la justice sociale.

Concrètement, vivre cette responsabilité implique des conversions à plusieurs niveaux. Au niveau personnel : adopter un mode de vie sobre, réduire notre consommation, privilégier les produits respectueux de l’environnement, limiter nos déchets. Au niveau communautaire : soutenir les initiatives écologiques locales, participer à des projets de conservation ou de restauration, sensibiliser notre entourage. Au niveau politique : militer pour des politiques environnementales ambitieuses, soutenir les organisations écologistes, voter pour des représentants engagés. Au niveau spirituel : cultiver une contemplation admirative de la nature, reconnaître en elle l’œuvre de Dieu, développer une gratitude pour le don de la création.

Cette responsabilité écologique n’est pas un fardeau morose, mais une joyeuse participation à l’œuvre créatrice de Dieu. En prenant soin de la terre, nous honorons son Créateur. En protégeant la biodiversité, nous préservons la richesse de l’œuvre divine. En transmettant aux générations futures une planète habitable, nous accomplissons notre vocation d’intendants fidèles.

Tradition et liturgie

Le thème de l’image de Dieu a traversé toute la tradition chrétienne, suscitant une réflexion théologique ininterrompue et nourrissant la spiritualité des croyants. Les Pères de l’Église, en particulier, ont médité avec profondeur cette notion, l’enrichissant de perspectives nouvelles à la lumière du mystère du Christ.

Irénée de Lyon, au IIe siècle, distingue « image » et « ressemblance ». Selon lui, l’image (eikôn) désigne les capacités naturelles de l’être humain – raison, liberté, capacité de relation – qui ne sont jamais totalement perdues. La ressemblance (homoiosis), en revanche, désigne la sainteté, la conformité à Dieu, qui peut être perdue par le péché mais restaurée par la grâce. Cette distinction influencera profondément la théologie orientale et occidentale.

Les Pères grecs, notamment Grégoire de Nysse et Maxime le Confesseur, développent une théologie de la divinisation (theôsis). L’être humain, créé à l’image de Dieu, est appelé à devenir participant de la nature divine (2 P 1,4). Cette participation n’abolit pas la différence entre Créateur et créature, mais élève l’humanité à une communion intime avec Dieu. La vie spirituelle devient ainsi un chemin de restauration progressive de l’image défigurée par le péché et de croissance dans la ressemblance divine.

Augustin d’Hippone explore une autre dimension : il cherche dans l’âme humaine des traces de la Trinité. La mémoire, l’intelligence et la volonté reflètent, selon lui, la structure trinitaire de Dieu. Cette analogie psychologique deviendra classique dans la théologie occidentale, même si elle a été critiquée pour intellectualiser excessivement l’image divine.

Thomas d’Aquin, au XIIIe siècle, systématise la réflexion patristique. Il affirme que l’image de Dieu réside principalement dans l’intelligence et la volonté, facultés spirituelles par lesquelles l’être humain peut connaître et aimer Dieu. Mais il insiste aussi sur le fait que cette image trouve sa perfection dans le Christ, Image parfaite du Père (Col 1,15). Toute christologie est donc aussi une anthropologie : connaître le Christ, c’est connaître ce que l’humanité est appelée à devenir.

La Réforme protestante mettra l’accent sur la défiguration de l’image divine par le péché. Luther et Calvin insistent sur la corruption radicale de la nature humaine après la Chute, tout en maintenant que l’image demeure d’une certaine manière, même si obscurcie. Seule la grâce du Christ peut restaurer cette image et permettre à l’être humain de retrouver sa vocation originelle.

Le Concile Vatican II reprendra cette thématique dans la constitution Gaudium et Spes, affirmant que le Christ « manifeste pleinement l’homme à lui-même » (GS 22). C’est en contemplant le Verbe incarné que nous comprenons notre propre dignité et notre vocation. Le mystère de l’Incarnation révèle que Dieu a voulu s’unir à l’humanité de la manière la plus intime qui soit, assumant notre nature pour nous élever à la participation divine.

Liturgiquement, le thème de l’image de Dieu résonne particulièrement dans les célébrations baptismales et pascales. Le baptême est compris comme restauration de l’image défigurée par le péché originel. Le catéchumène, plongé dans les eaux baptismales, meurt au péché et ressuscite homme nouveau, à l’image du Christ. La Pâque célèbre cette recréation de l’humanité : le Christ, nouvel Adam, inaugure une nouvelle création où l’image divine resplendit dans toute sa gloire.

Les prières eucharistiques font également écho à ce thème. L’offertoire présente le pain et le vin comme « fruit de la terre et du travail des hommes », reconnaissant ainsi la collaboration entre la création divine et la créativité humaine. L’épiclèse invoque l’Esprit Saint pour transformer ces dons, mais aussi pour transformer l’assemblée en Corps du Christ, accomplissement ultime de la vocation imageale de l’humanité.

מדיטציות

Pour intégrer concrètement le message de la Genèse dans notre vie quotidienne et notre prière, voici un cheminement spirituel en sept étapes, inspiré des sept jours de la création.

Premier jour : Contemplation de la dignité personnelle. Prenez un moment de silence pour méditer sur votre propre dignité d’image de Dieu. Répétez intérieurement : « Je suis créé(e) à l’image de Dieu ». Laissez cette vérité pénétrer votre conscience, chasser les pensées de dévalorisation ou de comparaison négative. Accueillez-vous tel(le) que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, comme une créature voulue et aimée par Dieu.

Deuxième jour : Reconnaissance de la dignité d’autrui. Choisissez une personne de votre entourage, de préférence quelqu’un qui vous irrite ou vous pose problème. Regardez mentalement cette personne et répétez : « Elle aussi est créée à l’image de Dieu ». Essayez de percevoir, au-delà des défauts ou des conflits, cette présence divine en elle. Si possible, posez un geste concret de reconnaissance : un sourire, un mot aimable, une prière pour elle.

Troisième jour : Gratitude pour la création. Sortez dans la nature, ou simplement contemplez par la fenêtre un arbre, le ciel, un animal. Prenez conscience de la bonté de la création, de sa beauté gratuite. Remerciez Dieu pour ce don. Interrogez-vous : comment puis-je mieux respecter et protéger cette création ?

Quatrième jour : Offrande du travail. Au début de votre journée de travail, offrez explicitement à Dieu ce que vous allez accomplir. Considérez votre travail, même humble, comme participation à l’œuvre créatrice divine. Efforcez-vous d’y mettre le meilleur de vous-même, non par perfectionnisme stressant, mais par respect de votre vocation créatrice.

Cinquième jour : Investissement relationnel. Identifiez une relation qui nécessite attention ou réparation. Consacrez du temps de qualité à cette personne : un appel téléphonique, une visite, une écoute attentive. Rappelez-vous que nous sommes créés pour la relation, et que c’est dans la communion que nous devenons pleinement humains.

Sixième jour : Engagement pour la justice. Choisissez une cause de justice sociale ou écologique qui vous touche. Informez-vous davantage, soutenez financièrement une organisation, signez une pétition, parlez-en autour de vous. Reconnaissez que défendre les droits humains ou la création, c’est honorer l’image de Dieu dans le monde.

Septième jour : Repos sabbatique. Accordez-vous un temps de repos, sans culpabilité. Le sabbat n’est pas du temps perdu, mais temps consacré à Dieu et à la contemplation. Résistez à la tentation du productivisme. Savourez simplement le fait d’exister, de respirer, d’être aimé(e) de Dieu. Ce repos est lui-même acte de foi : il reconnaît que nous ne sommes pas les maîtres absolus de notre vie.

מַסְקָנָה

Le récit de la Création en Genèse 1 n’est pas un texte scientifique sur les origines de l’univers, mais une proclamation théologique sur l’identité et la vocation de l’humanité. En affirmant que l’être humain est créé à l’image de Dieu, ce texte établit une dignité universelle et inaliénable qui fonde toute éthique authentique. Cette vérité, loin d’être abstraite, possède des implications révolutionnaires pour notre vie personnelle, sociale et écologique.

Reconnaître en tout être humain l’image de Dieu transforme notre regard sur nous-mêmes et sur autrui. Cela interdit toute discrimination, toute instrumentalisation, toute violence. Cela appelle au respect radical de la personne, de la conception à la mort naturelle, quels que soient ses capacités ou son statut. Cette perspective fonde la lutte pour la justice sociale, les droits humains, l’égalité entre les sexes.

Assumer notre vocation créatrice et relationnelle donne sens et dignité à notre existence quotidienne. Notre travail n’est plus une corvée, mais participation à l’œuvre divine. Nos relations ne sont plus facultatives, mais constitutives de notre humanité. Nous sommes appelés à créer, à embellir, à ordonner, tout en restant ouverts à l’autre et en cultivant la communion.

Prendre au sérieux notre responsabilité écologique nous engage à transformer notre rapport à la nature. La terre n’est pas un stock de ressources à épuiser, mais un jardin sacré à cultiver et à garder. Cette responsabilité, loin d’être un fardeau, rejoint notre vocation profonde d’intendants fidèles de la création. Elle nous invite à une sobriété joyeuse, à une contemplation admirative, à un engagement concret pour la sauvegarde de notre maison commune.

Mais soyons honnêtes : vivre pleinement cette vocation imageale dépasse nos forces. Le péché a défiguré l’image divine en nous. Nous sommes incapables, par nous-mêmes, d’honorer pleinement notre dignité. C’est pourquoi le récit de la Genèse doit être relu à la lumière du Christ. Lui, Image parfaite du Père, vient restaurer en nous l’image abîmée. En s’incarnant, en assumant notre humanité, il révèle ce que nous sommes appelés à devenir. En mourant et ressuscitant, il nous ouvre la voie d’une nouvelle création.

L’appel qui nous est adressé aujourd’hui est donc double. D’une part, reconnaître avec gratitude la dignité extraordinaire qui nous a été conférée dès l’origine. Nous sommes images de Dieu ! Cette vérité devrait nous remplir d’émerveillement et de responsabilité. D’autre part, accueillir l’œuvre du Christ qui vient accomplir en nous ce que nous ne pouvons accomplir seuls. Par la grâce baptismale, nous sommes configurés au Christ, devenons participants de la vie divine, commençons dès maintenant à vivre la plénitude de notre vocation imageale.

Que ce récit de la Genèse ne reste pas lettre morte, mais devienne ferment de transformation dans nos vies ! Qu’il inspire notre prière, oriente nos choix, guide nos engagements ! Qu’il fasse de nous des témoins joyeux de la dignité humaine, des artisans de justice et de paix, des gardiens vigilants de la création ! Car en honorant l’image de Dieu en nous et autour de nous, c’est Dieu lui-même que nous glorifions.

מַעֲשִׂי

מדיטציה יומית : Chaque matin, répétez trois fois : « Je suis créé(e) à l’image de Dieu » pour ancrer votre dignité dans votre conscience.

Regard contemplatif : Avant de juger ou critiquer quelqu’un, rappelez-vous : « Cette personne est image de Dieu ».

Écologie spirituelle : Adoptez une pratique écologique concrète cette semaine (réduction des déchets, compostage, économie d’eau) en la vivant comme acte spirituel.

Offrande du travail : En commençant votre travail, dites : « Seigneur, je t’offre ce que je vais accomplir aujourd’hui comme participation à ton œuvre créatrice ».

Investissement relationnel : Consacrez chaque jour un temps de qualité à une personne proche, sans distraction (téléphone éteint, présence pleine).

Engagement solidaire : Choisissez une cause de justice sociale ou écologique et soutenez-la concrètement (don, bénévolat, sensibilisation).

Sabbat hebdomadaire : Réservez une demi-journée par semaine pour le repos, la prière, la contemplation, sans culpabilité ni productivisme.

הפניות

Texte biblique : Genèse 1,20 – 2,4a (récit sacerdotal de la création), Bible de Jérusalem ou Traduction liturgique de la Bible.

פטריסטיק : Irénée de Lyon, נגד כפירות, Livre V (distinction image/ressemblance) ; Grégoire de Nysse, La Création de l’homme (anthropologie théologique).

תיאולוגיה של ימי הביניים : Thomas d’Aquin, סומה תיאולוגית, Ia, q. 93 (De l’image et ressemblance de Dieu dans l’homme).

מגיסטריום עכשווי : Concile Vatican II, גאודיום וספס, § 12-22 (dignité de la personne humaine) ; Pape François, Laudato si’ (2015), encyclique sur la sauvegarde de la maison commune.

תיאולוגיה עכשווית : Karl Barth, Dogmatique, § 41 (L’homme créé par Dieu) ; Hans Urs von Balthasar, La Gloire et la Croix, tome I (théologie de l’image).

פירושים מקראיים : Claus Westermann, Genesis 1-11: A Commentary (analyse exégétique approfondie) ; André Wénin, D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain (lecture narrative et théologique).

רוּחָנִיוּת : Jean-Yves Leloup, Prendre soin de l’être (spiritualité de l’image divine) ; Anselm Grün, L’image de Dieu en nous (méditations pratiques).