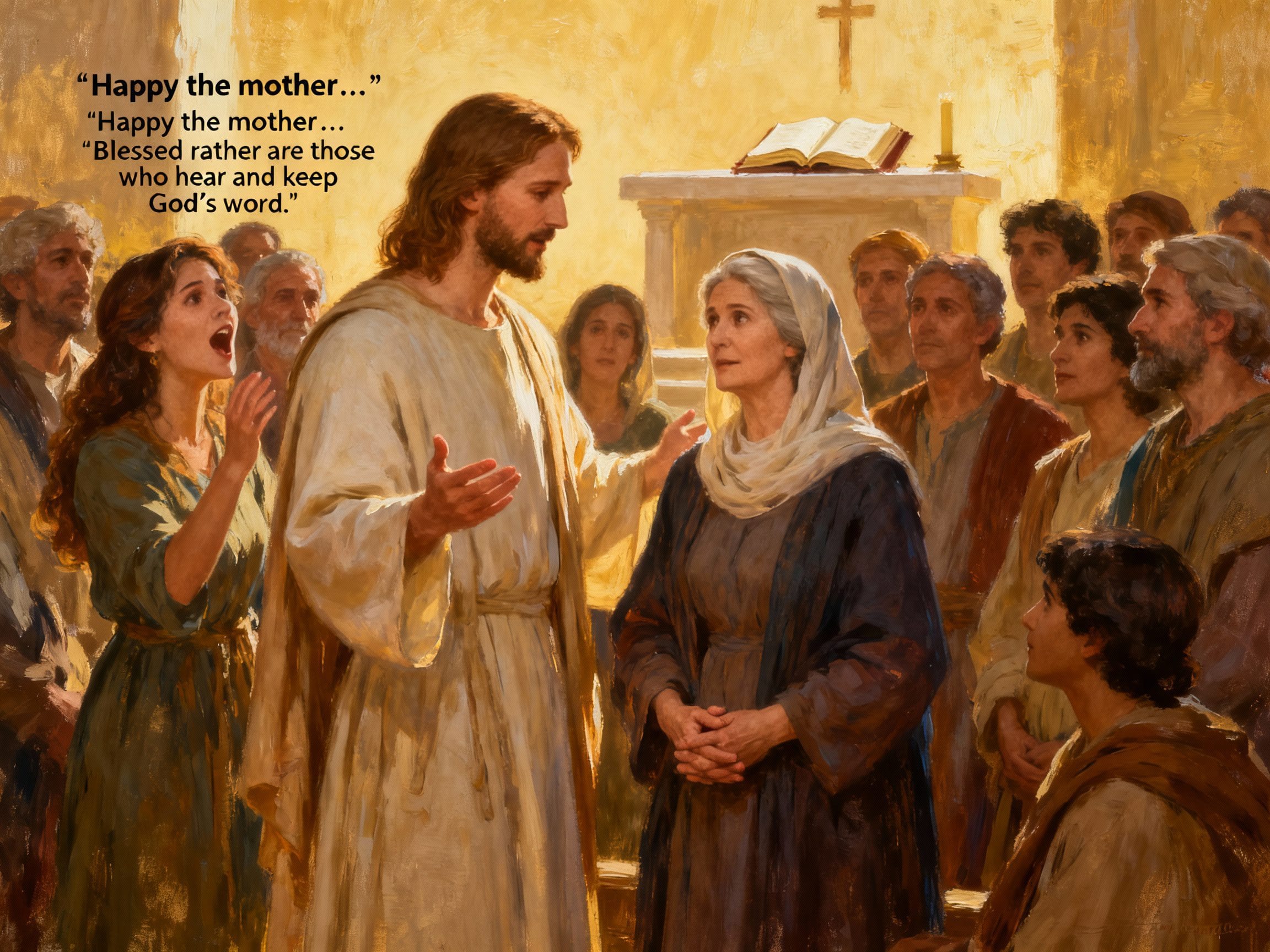

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

comme Jésus était en train de parler,

une femme éleva la voix au milieu de la foule

pour lui dire :

« Heureuse la mère qui t’a porté en elle,

et dont les seins t’ont nourri ! »

Alors Jésus lui déclara :

« Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu,

et qui la gardent ! »

– Acclamons la Parole de Dieu.

Le bref échange rapporté par l’évangile de Luc (11,27‑28) oppose deux manières de bénir Jésus : la louange adressée à la mère et la parole du Maître qui redirige la béatitude vers ceux qui écoutent et gardent la parole de Dieu. Ce petit récit, lu et proclamé dans la liturgie, invite à une conversion profonde de notre manière d’entendre la foi : il ne suffit pas de reconnaître des signes extérieurs de sainteté ou d’adresser des acclamations, il faut devenir auditeurs obéissants de la Parole qui sauve. Le texte éclaire aussi la place de Marie dans la tradition catholique : elle est louée, mais la louange ultime est donnée à ceux qui vivent la parole; et précisément, Marie est le modèle par excellence de l’écoute obéissante. À partir du texte, nous développerons une méditation structurée en quatre parties : 1) lecture attentive du texte et contexte liturgique ; 2) sens théologique de l’opposition « mère béatifiée » / « ceux qui écoutent la parole de Dieu » ; 3) implications spirituelles et pratiques pour la vie quotidienne ; 4) enracinements patristiques et place de Marie dans la tradition liturgique catholique. Nous conclurons par quelques propositions concrètes pour la prière et la vie ecclésiale.

Lecture attentive du texte et contexte liturgique

Le verset central : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » se situe dans un ensemble plus large où Jésus enseigne sur la prière (notamment le Notre Père) et sur la lutte contre le mal (cf. Luc 11). Ici, un élément frappant est la spontanéité du cri féminin au milieu de la foule : « Heureuse la mère qui t’a porté en elle… » (v. 27). Ce cri, compréhensible et naturel, souligne l’admiration populaire pour la maternité et l’intimité charnelle de Marie. Dans la bouche du peuple, reconnaître la dignité de la mère du Messie est une réaction de piété et d’humanité.

Jésus, cependant, ne corrige pas la louange envers Marie par un rejet, mais par une redirection : il recadre la béatitude en la plaçant sur l’écoute et la fidélité à la Parole. L’expression grecque rendue par « écouter la parole » (akouein ton logon tou theou) rappelle la grande importance scripturaire et prophétique de l’écoute dans la tradition juive : Israël est appelé à « écouter » pour obéir (Deutéronome, Loi), l’écoute étant condition de l’alliance. Jésus élève ainsi l’écoute de la Parole à la mesure d’une béatitude qui concerne tous ceux qui se mettent à la suite de Dieu.

Liturgiquement, ce passage est acclame dans l’Alléluia et proclamé en Église précisément pour rappeler la primauté de la Parole dans la vie chrétienne. La liturgie place l’écoute de la Parole au centre de l’assemblée : au cours de la messe, la Parole de Dieu est proclamée, acclamée, méditée, et elle prépare l’assemblée à recevoir l’Eucharistie. Le sens de « garder la parole » renvoie à la fidélité eucharistique : la Parole et l’Eucharistie vont ensemble dans la tradition liturgique catholique.

Sens théologique profond : parole, écoute, fidélité

La Parole comme présence vivante

Dans la tradition chrétienne, la Parole n’est pas seulement un message mais une présence : le Logos incarné, le Christ. Quand Jésus dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu », il parle de l’écoute de la Parole qui transforme la vie, de l’accueil de Celui qui parle et de Celui qui est adressé. L’écoute vraie implique un face‑à‑face avec Dieu, une disposition intérieure qui est en même temps adhésion de la volonté. L’Église, dans ses Pères, affirme que l’écoute de la Parole conduit à l’assimilation du Christ. Augustin écrit souvent que comprendre et croire sont inséparables : croire, c’est recevoir la parole du Christ et la garder dans le cœur (cf. Sermons d’Augustin). Jean‑Chrysostome insiste sur la force transformatrice de la parole proclamée : elle travaille l’âme.

Écouter ≠ simple ouïe

Écouter la parole de Dieu dépasse la simple perception auditive. Il s’agit d’une écoute obéissante (akoe + hupakoe), où la parole devient norme de vie. « Garder » la parole (tèréin ton logon) implique la mise en pratique, la fidélité. Dans la tradition biblique, « garder » la parole signifie aussi la méditer (cf. Psaume 1), la porter en soi et vivre selon elle. Jésus, par cette correction, montre que l’essentiel n’est pas la relation biologique avec lui (même si elle est réelle et précieuse chez Marie), mais l’appartenance spirituelle qui naît de l’obéissance à la Parole.

Marie, modèle d’écoute

Pour la théologie catholique, il n’y a pas antagonisme entre la parole de Jésus et l’honneur rendu à Marie. Bien plutôt, Marie est l’exemple paradigmatique de celle qui écoute et garde la Parole : elle a entendu l’annonce de l’ange (Lc 1,26‑38), médité les événements (Lc 2,19.51), gardé la foi au pied de la croix (Jn 19,25) et a été présente avec les Apôtres au cénacle, dans la prière (Actes 1,14). Les Pères de l’Église, comme Ambroise de Milan et Jérôme, voient en Marie l’étoffe de foi parfaite — elle est bénie précisément parce qu’elle a entendu et gardé. Ainsi, la mise en garde de Jésus n’écarte pas Marie, mais la place comme icône modèle : sa maternité charnelle a un sens radicalement spirituel si elle se convertit en écoute et fidélité à la Parole.

Implications spirituelles et pratiques pour la vie quotidienne

Devenir auditeur de la Parole

L’impératif pastoral qui découle de ce verset est clair : l’Église n’appelle pas à l’admiration gratuite, mais à la conversion par l’écoute. Concrètement, devenir auditeur de la Parole suppose :

- Une pratique régulière de la lecture de la Bible. Cela peut être la lectio divina, méthode traditionnelle qui combine lecture, méditation, prière, contemplation et action. La lectio aide à ne pas rester à la surface du texte, mais à en laisser germer la Parole dans le cœur.

- Une participation active à la liturgie : être présent aux lectures, écouter attentivement, recevoir la prédication non comme un moment de distraction, mais comme nourriture spirituelle. L’homélie est destinée à éveiller l’écoute active et la mise en œuvre.

- L’écoute dans la prière personnelle et communautaire : aménager des moments d’écoute silencieuse, couper les bruits, laisser la Parole travailler.

Garder la Parole dans l’action quotidienne

Garder la Parole signifie la mettre en œuvre. La fidélité chrétienne se mesure à la capacité d’incarner l’Évangile dans les actes concrets : charité envers les pauvres, décision éthique au travail, pardon dans la famille, respect de la vérité. Quelques applications pratiques :

- Famille et foyer : faire de la lecture biblique en famille, partager le sens de l’Évangile de la semaine, apprendre aux enfants à écouter et à répondre par des gestes simples de service.

- Vie professionnelle : laisser la parole de Dieu orienter les choix éthiques, la manière de traiter collègues, clients, et subordonnés, pratiquer l’honnêteté, la justice et la bienveillance.

- Vie sociale et politique : ne pas confondre foi et idéologie, mais laisser la Parole orienter l’engagement social — solidarité, soutien aux marginalisés, défense de la dignité humaine.

L’écoute comme activité communautaire

Le salut n’est pas un parcours strictement individuel ; l’écoute et la fidélité s’exercent dans la communauté ecclésiale. L’assemblée est corps où la Parole est reçue et vivifiée. Par conséquent :

- Favoriser des espaces de partage biblique en petits groupes, où l’on écoute et on met en pratique ensemble.

- Promouvoir la formation catéchétique continue pour tous les âges, car écouter suppose aussi comprendre.

- Soutenir les mouvements de charité et de service comme expression concrète de la garde de la Parole.

Résister à la tentation de l’apparence

Le texte met en garde contre la tentation de privilégier les signes extérieurs — titres, célébrations, manifestations — au détriment de la fidélité intérieure. Une Eglise vivante est celle qui travaille la conversion du cœur. L’apparence peut être séduisante : admiration pour une figure, zèle liturgique, dévotion sans conversion. Le message de Jésus nous ramène à l’essentiel : l’adhésion totale à Dieu exprimée par l’obéissance et la mise en pratique.

Résonances patristiques et tradition liturgique

Pères de l’Église sur l’écoute et la garde de la parole

- Saint Augustin : Pour Augustin, la parole de Dieu doit être interiorisée. Dans ses Sermons et ses Confessions, il montre comment l’âme qui écoute devient habitée par la Parole, et comment la foi transforme l’affectivité et la volonté. Augustin utilise l’image du réceptacle intérieur qui reçoit la semence de la Parole.

- Jean‑Chrysostome : célèbre pour ses homélies, il insiste sur la relation entre la prédication et la conversion. Il reprochait souvent aux auditeurs d’écouter sans changer de vie. Pour lui, « garder » la parole signifie la vivre concrètement, particulièrement dans la charité fraternelle.

- Ambroise de Milan et Grégoire le Grand : ils voient en Marie le modèle de l’âme qui écoute et garde. Ambroise, dans son traité sur Marie, souligne la maternité spirituelle et la foi exemplaire de la Vierge comme image de l’Église qui reçoit le Verbe.

- Saint Basile et Cyrille d’Alexandrie : insistent sur l’importance de la Parole incarnée et sur la dimension liturgique de l’écoute, montrant que l’action sacramentelle et la Parole vont ensemble.

Marie dans la tradition liturgique catholique

La liturgie catholique n’oppose jamais l’hommage à la Vierge et la primauté du Christ et de sa parole. Les rites, hymnes et antiennes rendent hommage à Marie en tant que paradigme de foi. Par exemple :

- L’Ave Maria et le Magnificat : Le Magnificat est la prière par excellence de l’écoute et de la jubilation devant Dieu : Marie accueille l’annonce, et sa prière manifeste la foi qui garde et glorifie la Parole.

- Les antiennes mariales et les fêtes du calendrier liturgique (Immaculée Conception, Assomption) inscrivent Marie dans l’histoire du salut comme modèle de l’Église.

- La pratique de la Lectio Divina et la présence de la Parole dans les offices invitent à la fidélité que Marie a vécue.

Liturgie et pastoral : mise en pratique

La liturgie doit former des auditeurs : l’aménagement des temps de proclamation (minimiser les bruits, assurer une bonne diction), la qualité des homélies (courtes, centrées, applicatives), l’accompagnement musical pour favoriser l’intériorité, tout cela aide l’assemblée à écouter et garder la Parole.

Méditation guidée : laisser la Parole travailler en nous

Pour que ce commentaire devienne prière et cheminement, voici une méditation guidée en plusieurs étapes :

- Silence initial (2–3 minutes) : calmer le cœur, demander au Saint‑Esprit de nous rendre capables d’écouter.

- Lecture lente du texte (Lc 11,27‑28) : lire à voix basse plusieurs fois, marquant les pauses.

- Réflexion personnelle : quelle phrase m’interpelle ? Est‑ce le cri pour Marie ? Est‑ce la correction de Jésus ? Pourquoi ?

- Ancrage corporel : porter son attention sur la respiration, laisser la Parole descendre du front vers le cœur.

- Dialogue avec le Seigneur : dire en toute honnêteté ce que nous entendons et ce que nous refusons d’entendre ; demander la grâce d’écouter et de garder.

- Résolution concrète : choisir une action concrète à accomplir dans la semaine qui traduise la parole écoutée (visite à un malade, moment de partage biblique, correction dans une relation…).

- Action de grâce : remercier pour l’exemple de Marie et pour la Parole reçue.

Questions pastorales et défis contemporains

Quel enseignement pour les dévotions mariales actuelles ?

Les dévotions mariales sont une richesse de l’Église catholique. Mais elles trouvent leur plénitude quand elles conduisent à un amour plus profond du Christ et à une fidélité à sa Parole. Les pasteurs doivent accompagner les fidèles pour que la vénération de Marie stimule l’écoute, non la remplace. Les prédications sur Marie doivent toujours référer à l’Évangile et proposer des pistes d’application concrète.

Comment former des auditeurs dans un monde bruyant ?

Le monde moderne multiplie les sollicitations. Les paroisses peuvent :

- Proposer des retraites brèves ou des jours de récollection axés sur la Parole.

- Encourager des temps de silence avant et après la messe.

- Mettre en place des groupes bibliques accessibles aux débutants.

- Former des équipes liturgiques à soigner la proclamation et la musicalité favorisant l’écoute.

Éducation des jeunes

Les jeunes ont besoin d’être initiés à l’écoute de la Parole de manière attractive et fidèle : pédagogie incarnée, témoignages concrets, activités missionnaires où la Parole est mise en œuvre, liturgie adaptée mais toujours fidèle à la tradition.

Exemples concrets de mise en œuvre paroissiale

- Semaine de la Parole : organiser une semaine où chaque jour une lecture biblique est approfondie, suivie d’un petit groupe de partage et d’un service concret (collecte alimentaire, visite).

- « Dimanche de la Parole » : améliorer la qualité de la proclamation (formation des lecteurs), proposer un court temps de catéchèse après l’homélie pour les adultes.

- Groupes « Marie‑Écoute » : petites communautés qui imitent Marie en cultivant l’écoute, la méditation quotidienne et la disponibilité au service.

- Formation des catéchistes : insister sur la lectio divina et la mise en pratique pour qu’ils apprennent aux enfants à « garder » la Parole.

Conclusion pratique et spirituelle

Jésus, en répondant à l’acclamation de la foule, recentre la béatitude sur l’écoute et la fidélité à la Parole. Ce message est pour aujourd’hui : il nous interpelle à faire de la Parole non un ornement de notre vie spirituelle, mais sa source et son critère. Marie demeure notre modèle : elle est la première et la parfaite auditrice, mais sa maternité n’annule pas l’appel universel à l’écoute — elle l’incarne.

Notre tâche, comme disciples et comme communauté paroissiale, est de cultiver des cœurs attentifs et des vies cohérentes : écouter, garder, et agir. L’Église nous offre, dans la liturgie, la théologie des Pères, la prière mariale et les sacrements, tout le trésor nécessaire pour devenir ceux « qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ». Que notre quotidien — famille, travail, engagements sociaux — porte le sceau de cette parole vivante : paroles traduites en gestes de miséricorde, de vérité, et d’amour.

Petite feuille pratique

- Lire chaque jour un court passage évangélique (5–10 minutes) en suivant la lectio divina : lecture, méditation, prière, contemplation, résolution.

- Faire une fois par semaine un examen de conscience focalisé sur l’écoute : ai‑je entendu la Parole aujourd’hui ? L’ai‑je mise en pratique ?

- Participer activement à la messe dominicale en mettant un smartphone en mode silence et en se préparant à écouter (arriver 5 minutes plus tôt pour un peu de silence).

- Organiser ou rejoindre un groupe biblique paroissial : 1 heure par semaine pour lire, partager et définir un acte concret de charité.

- Pendant un mois, imiter Marie en méditant le Magnificat chaque soir et en notant une grâce reçue liée à l’écoute.

Références patristiques et liturgiques

- Saint Augustin, Sermons et Confessions : sur l’écoute et l’intériorisation de la Parole.

- Saint Jean‑Chrysostome, Homélies sur l’évangile de Luc : homélies sur la prédication et la conversion.

- Ambroise de Milan, Sur la Vierge Marie : réflexion sur la maternité et la foi.

- Concile Vatican II, Decree Dei Verbum : priorité de la Parole de Dieu dans la vie de l’Église.

- Documents liturgiques : Constitution Sacrosanctum Concilium (importance de la Parole dans la liturgie).

Petit mot final

Que la Parole que nous célébrons en liturgie nous transforme au quotidien. Comme Marie, que nous sachions accueillir la Parole, la garder et la rendre féconde par la charité. En ces temps où le bruit est grand, sachons être des oreilles attentives et des mains qui agissent.