Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Restez en tenue de service,

votre ceinture autour des reins,

et vos lampes allumées.

Soyez comme des gens qui attendent leur maître

à son retour des noces,

pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte.

Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée,

trouvera en train de veiller.

Amen, je vous le dis :

c’est lui qui, la ceinture autour des reins,

les fera prendre place à table

et passera pour les servir.

S’il revient vers minuit ou vers trois heures du matin

et qu’il les trouve ainsi,

heureux sont-ils ! »

– Acclamons la Parole de Dieu.

Veiller dans la nuit : habiter l’attente avec joie et fidélité

Comment la vigilance spirituelle transforme notre rapport au monde et nous prépare à la rencontre du Christ vivant.

« Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller » (Lc 12, 35‑38). Cette parole de Jésus est à la fois tendre et exigeante. Elle s’adresse à ceux qui, à travers les nuits du monde, choisissent de rester éveillés — non par peur du jugement, mais par amour de la rencontre. Cet article explore, dans un langage accessible et profond, comment cette veille intérieure peut se vivre aujourd’hui : dans nos rythmes, nos relations et nos espérances.

- Contexte : L’évangile de la vigilance, entre attente et promesse.

- Analyse centrale : L’art d’attendre comme une forme d’amour actif.

- Axes thématiques : La veille du corps, du cœur et de l’esprit.

- Applications : Vivre en veille dans la famille, la société et la foi.

- Résonances & prières : Tradition, prière liturgique et chemin intérieur.

Contexte

Le passage de l’évangile selon saint Luc (12, 35‑38) se situe dans un ensemble d’enseignements de Jésus sur la vigilance et le discernement du temps présent. Il est prononcé à ses disciples, dans un contexte de préparation à son retour. Luc insiste sur la dimension du service fidèle et du regard tendu vers l’avenir, sans pour autant fuir le présent.

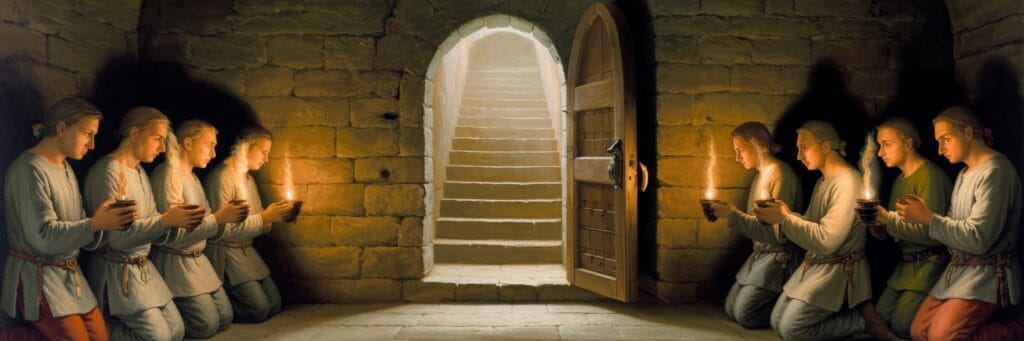

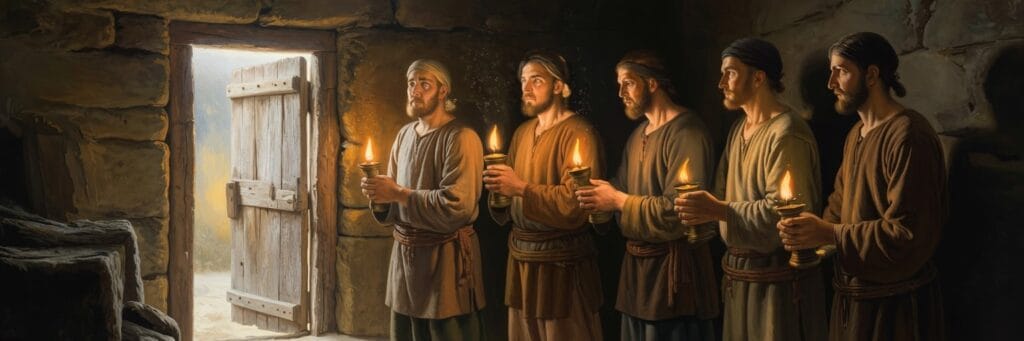

L’image employée par Jésus est celle de serviteurs éveillés pendant la nuit, dans la posture simple et concrète du service. Ils gardent leur ceinture attachée, symbole de disponibilité, et leurs lampes allumées, signe de discernement et d’espérance. Cette attitude contraste avec la somnolence spirituelle que dénoncent souvent les paraboles : celle où l’on s’installe, satisfait de ses biens ou de ses habitudes.

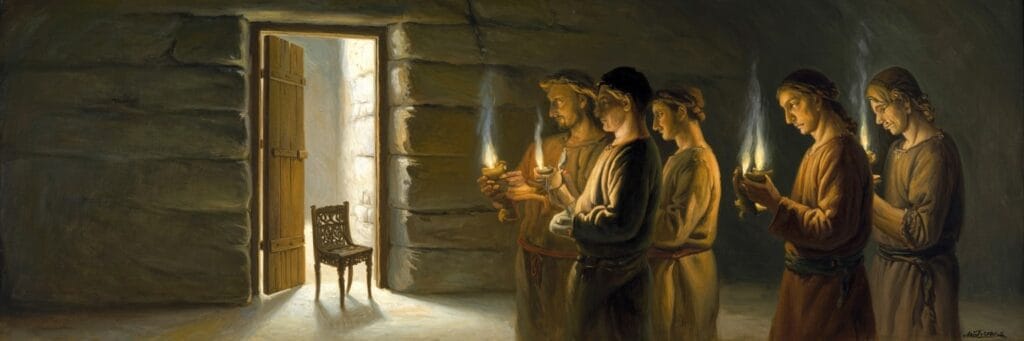

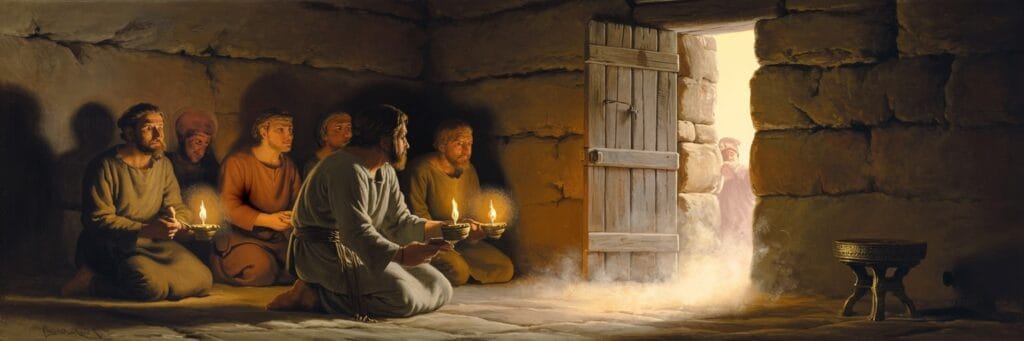

Mais l’étonnant renversement de la parabole résonne comme une promesse inouïe : c’est le maître lui-même qui, à son retour, attache sa ceinture et sert ses serviteurs. Celui que nous attendions comme juge se révèle être celui qui se met à table avec nous, dans la tendresse d’un repas partagé. Ce passage annonce déjà le mystère de la Cène et de la Résurrection : l’attente vigilante devient une communion.

Ainsi, Jésus déplace le cœur de la foi : il ne s’agit pas de redouter une venue menaçante, mais de vivre en veille active, attentif aux signes discrets du Royaume. Dans cette lumière, la veille n’est pas l’agitation inquiète ; elle est l’art de demeurer présent à la vie, de reconnaître les seuils de grâce dans le quotidien.

Analyse

L’appel à la vigilance peut d’abord sembler austère : rester éveillés, surveiller, attendre. Pourtant, la parabole dévoile une autre compréhension : attendre devient aimer, et veiller devient habiter le présent en profondeur. Jésus enseigne non pas une tension nerveuse, mais une attitude du cœur qui conjugue attention et espérance.

Veiller, au sens biblique, c’est refuser la distraction spirituelle. Ce n’est pas vivre dans la crainte, mais dans la conscience aimante. Celui qui veille garde la lampe allumée non pour repousser la nuit, mais pour discerner la présence de Dieu dans la nuit même. Le sentiment d’attente, loin d’être vide, devient plein de la promesse : quelque chose ou quelqu’un vient — et déjà il est là.

Dans la Bible, cette veille est toujours liée à la fidélité dans le service. Le disciple veille parce qu’il aime : il ne s’endort pas sur la foi reçue, il la tient vive, comme une flamme fragile confiée à sa garde. Jésus n’appelle pas à une performance, mais à une relation : être trouvé en train de servir, comme lui-même a servi. C’est pourquoi le maître passe pour servir à son tour. La joie promise n’est pas une récompense extérieure ; elle est la transformation du service en communion.

Veiller, alors, c’est apprendre la lenteur du Royaume. Dans un monde impatient et saturé d’écrans, où tout s’obtient d’un clic, Jésus nous invite à une patience habitée : ouvrir la porte quand il frappe, même « vers minuit ou vers trois heures du matin ». Autrement dit, rester présent au réel, même quand l’espérance semble tarder.

La veille du corps : la posture de service

La première veille est physique. Jésus parle d’une tenue concrète : la ceinture autour des reins, les lampes allumées. Le corps participe pleinement à la foi : par nos gestes, nos rythmes, notre manière d’être présents aux autres. Dans chaque matin levé, chaque fatigue assumée, chaque geste de soin, le corps devient lieu d’attente.

Cette dimension corporelle de la vigilance rejoint la liturgie : se lever, se redresser, allumer une bougie, s’incliner, prier debout… Ces gestes construisent une mémoire du service. Le corps parle avant les mots ; il maintient la prière vivante quand la pensée s’éparpille. Veiller, ce n’est pas être tendu ; c’est devenir présent jusque dans son souffle, reconnaître dans le quotidien que Dieu s’approche par ce que nous faisons avec nos mains.

La veille du cœur : la fidélité dans l’ordinaire

Le cœur veille quand il choisit d’aimer sans garantie de retour. Dans la parabole, les serviteurs ne savent pas quand le maître reviendra : leur fidélité ne dépend donc pas d’un horaire, mais d’un engagement intérieur. Cette forme d’amour fidèle donne sens à nos liens familiaux, amicaux ou communautaires : rester attentif, même quand rien ne semble bouger.

Dans la vie affective, sociale ou professionnelle, nous rencontrons ces veilles du cœur : être là, simplement, pour quelqu’un ; tenir une promesse ; reprendre le travail après une déception ; continuer d’espérer pour un proche. Le cœur qui veille devient un espace de bénédiction – un lieu où le monde est encore accueilli comme bon.

La veille de l’esprit : discerner la présence dans la nuit

Dernière étape : la vigilance intérieure. L’esprit éveillé n’est pas celui qui multiplie les idées ; c’est celui qui apprend à voir dans la pénombre. Dans la nuit spirituelle, où Dieu se tait parfois, la lampe de la foi demeure allumée non parce qu’elle éclaire tout, mais parce qu’elle refuse d’être éteinte.

Cette veille demande silence et discernement : relire sa journée, nommer les signes de lumière, accueillir la Parole avant de s’endormir. Comme le veilleur du psaume (129, 6), l’âme attend le Seigneur « plus que le veilleur n’attend l’aurore ». C’est une résistance paisible : dire « me voici » dans le clair-obscur de la foi.

Implications

Que signifie aujourd’hui « veiller » ? Le texte évangélique se traduit autrement selon nos sphères de vie.

- Dans la famille, la veille devient soin des liens : prendre des nouvelles, protéger le dialogue, cultiver la gratitude. Le service se joue dans la patience du quotidien.

- Dans la société, veiller, c’est refuser l’indifférence : rester attentif aux injustices, percevoir les signes d’espérance. Une vigilance citoyenne, faite de lucidité et de confiance.

- Dans la vie spirituelle, c’est garder la flamme de la prière : ne pas laisser la foi s’user dans la routine, mais la réhabiter chaque jour par un signe, une parole, un silence.

Cette veille inclut aussi le discernement des médias et des sollicitations : filtrer ce que l’on reçoit, se rendre disponible à ce qui nourrit réellement. La vigilance devient un écologie intérieure : attention à ce qui entre et à ce qui sort, pour ne pas perdre la paix.

Ainsi vécue, la vigilance chrétienne n’isole pas ; elle relie. Le veilleur ne s’éloigne pas du monde pour prier, il apporte au monde un regard purifié. Chaque lampe allumée devient un point d’espérance dans la nuit collective.

Tradition

L’appel à la vigilance traverse toute la tradition chrétienne. Dans l’Ancien Testament déjà, les prophètes invitaient le peuple à veiller sur l’alliance, à ne pas laisser le cœur s’endormir. Les Psaumes parlent souvent de cette attente : « Je t’attends, Seigneur, plus qu’un veilleur ne guette l’aurore » (Ps 129, 6).

Les Pères du désert décrivaient la veille comme une garde du cœur : une attention continue à ce qui se passe en soi. Pour eux, le moine est celui qui veille, non pour fuir le monde, mais pour y porter la lumière du Christ. Saint Benoît en fera un rythme de vie, alternant veille et repos, travail et prière. Les noces auxquelles le maître participe évoquent déjà la liturgie éternelle : un repas où Dieu et l’humanité se rencontrent.

Dans la tradition mystique, cette veille devient union : saint Jean de la Croix, Thérèse d’Avila, ou Charles de Foucauld ont compris que la fidélité dans la nuit prépare la clarté de la présence. L’espérance chrétienne se nourrit d’un paradoxe : attendre celui qui est déjà là. Le veilleur accueille cette contradiction avec douceur.

Méditations

Un exercice simple peut traduire cette parabole dans la vie quotidienne :

- Préparer la lampe : choisir un moment de calme, allumer une petite flamme, respirer lentement.

- Ceindre ses reins : formuler une intention de service pour la journée ou la soirée. À qui veux‑tu être attentif ? Pour quoi veux‑tu veiller ?

- Guetter la porte : dans le silence, écouter ton cœur — de quels signes d’arrivée de Dieu es‑tu témoin ?

- Recevoir le maître : imaginer le Christ qui, doucement, t’installe à sa table et te sert. Goûter la paix.

- Rendre grâce : terminer par une gratitude pour les instants de veille partagés ou reçus.

Cet exercice, vécu seul ou en groupe, transforme la parole de l’Évangile en expérience incarnée.

Défis actuels

Dans un monde surchargé, comment rester éveillé sans s’épuiser ? La vigilance spirituelle ne veut pas dire hyper‑réactivité, ni obligation de tout suivre ou comprendre. C’est plutôt une sobriété du regard : choisir ses points d’attention, apprendre à fermer les écrans, à laisser mûrir ce qui doit apparaître.

Autre défi : la peur. Beaucoup associent encore la venue du Christ à un jugement redoutable. Pourtant, dans ce passage, Jésus inverse cette image : c’est lui qui se fait serviteur. Rester éveillé, c’est donc se préparer à la joie, pas à la peur. Le Christ ne revient pas pour surprendre, mais pour accomplir son amour.

Enfin, la lassitude spirituelle ronge parfois la foi. La veille chrétienne se nourrit de communauté : se rappeler mutuellement la promesse, partager la Parole, soutenir la prière des autres. Nul ne veille seul longtemps. Dans la communion fraternelle, les lampes se rallument : la foi de l’un éclaire la nuit de l’autre.

Prière

Seigneur Jésus, veilleur du monde,

tu nous appelles à demeurer éveillés,

la lampe allumée, la ceinture serrée,

dans la nuit des temps.

Apprends-nous la vigilance du cœur :

non celle de l’attente inquiète,

mais celle du désir ardent ;

qu’à travers le silence et la fatigue

nous restions disponibles à ta venue.

Quand la foi vacille, toi, reste à notre table ;

fais-toi serviteur de nos pauvretés,

et relève ceux dont la lampe s’éteint.

Toi qui frappes parfois doucement,

fais de nos vies une porte ouverte.

Entends nos veilles comme un chant du matin ;

qu’à ton retour, tu nous trouves veillant,

et que la joie de ton repas

nous rassemble dans la lumière.

Amen.

Conclusion

Veiller n’est pas un effort épuisant, mais une manière d’habiter pleinement l’existence. L’évangile selon saint Luc nous invite à faire de chaque instant un lieu de vigilance aimante : ouvrir les yeux sur le beau, rester attentif au fragile, croire que le maître vient jusque dans nos nuits.

L’attente devient chemin de confiance : en servant aujourd’hui, nous préparons déjà la table du Royaume. Notre veille n’est pas solitaire : elle s’inscrit dans une humanité en marche, éclairée par des milliers de petites flammes. À chacun de nourrir la sienne, avec constance et espérance.

Pratique

- Allumer chaque soir une petite lumière en signe de veille intérieure.

- Relire sa journée en nommant trois signes de la présence de Dieu.

- Servir un proche concrètement, sans attendre de remerciement.

- Laisser un moment de silence avant chaque décision importante.

- Offrir une prière pour ceux qui veillent : soignants, parents, gardiens.

- Répéter doucement : « Heureux ceux que le maître trouvera veillant. »

- Planifier chaque semaine un temps pour “rallumer la lampe du cœur”.

Références

- Bible de Jérusalem, Évangile selon saint Luc, 12, 35‑38.

- Saint Benoît, Règle monastique, chap. 4, « Outils des bonnes œuvres ».

- Charles de Foucauld, Méditations sur l’Évangile.

- Jean de la Croix, La nuit obscure.

- Thérèse d’Avila, Le chemin de la perfection.

- Origène, Homélies sur Luc.

- Jean Cassien, Conférences des Pères du désert.

- Pape François, Homélie du 25 octobre 2016 : “Veiller dans la joie”.