Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ces jours-là,

Jésus s’en alla dans la montagne pour prier,

et il passa toute la nuit à prier Dieu.

Le jour venu,

il appela ses disciples et en choisit douze

auxquels il donna le nom d’Apôtres :

Simon, auquel il donna le nom de Pierre,

André son frère,

Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,

Matthieu, Thomas,

Jacques fils d’Alphée,

Simon appelé le Zélote,

Jude fils de Jacques,

et Judas Iscariote, qui devint un traître.

Jésus descendit de la montagne avec eux

et s’arrêta sur un terrain plat.

Il y avait là un grand nombre de ses disciples

et une grande multitude de gens

venus de toute la Judée, de Jérusalem,

et du littoral de Tyr et de Sidon.

Ils étaient venus l’entendre

et se faire guérir de leurs maladies ;

ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs

retrouvaient la santé.

Et toute la foule cherchait à le toucher,

parce qu’une force sortait de lui

et les guérissait tous.

– Acclamons la Parole de Dieu.

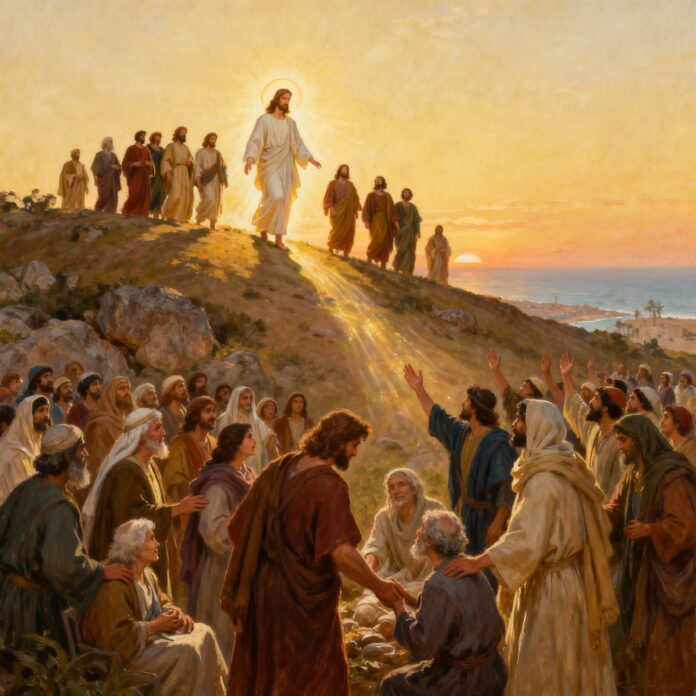

Choisir Douze pour transformer le monde : la nuit de Prière qui fonda l’Église

Comment Jésus nous enseigne à discerner nos missions et à former des communautés missionnaires à travers le choix des Apôtres.

Dans la pénombre d’une montagne de Galilée, Jésus passe une nuit entière en prière avant de poser l’acte le plus déterminant de son ministère terrestre : choisir douze hommes ordinaires pour une mission extraordinaire. Ce récit de Luc 6, 12-19 nous révèle bien davantage qu’une simple liste de noms. Il dessine une méthode de discernement, une pédagogie de la mission et un modèle d’Église qui traverse les siècles. Cette page d’Évangile nous invite à comprendre comment nos propres choix de vie, nos engagements et nos collaborations peuvent s’enraciner dans la prière et porter du fruit pour le Royaume.

Nous découvrirons d’abord le contexte historique et littéraire de ce passage lucanien, avant d’analyser la structure narrative du choix des Douze. Nous explorerons ensuite trois dimensions fondamentales : la prière comme fondement du discernement, la diversité comme richesse communautaire, et la mission comme aboutissement naturel de l’appel. Enfin, nous verrons comment ces enseignements s’incarnent concrètement dans nos vies personnelles, familiales, professionnelles et ecclésiales, avant de proposer une méditation pratique et une prière liturgique inspirées de ce texte.

Contexte : un moment charnière dans l’Évangile de Luc

Le récit du choix des Douze occupe une position stratégique dans la composition de l’Évangile selon saint Luc. Situé au chapitre 6, il marque une transition décisive entre la phase initiale du ministère de Jésus en Galilée et le grand discours qui va suivre immédiatement : le Sermon dans la Plaine, équivalent lucanien du Sermon sur la Montagne de Matthieu. Luc, l’évangéliste de la miséricorde et de la prière, construit son récit avec une intentionnalité théologique remarquable.

Avant ce passage, Jésus a déjà accompli de nombreux miracles, enseigné dans les synagogues, appelé ses premiers disciples au bord du lac de Génésareth. Il a suscité l’enthousiasme des foules mais aussi l’opposition des scribes et des pharisiens. Le moment est venu de structurer son mouvement, de donner une forme stable à ce qui pourrait rester une effervescence passagère. Le choix des Douze répond à cette nécessité de fonder une communauté pérenne, capable de prolonger sa mission au-delà de sa présence physique.

La montagne, dans la tradition biblique, n’est jamais un simple décor géographique. Elle évoque immédiatement le Sinaï où Moïse a reçu la Loi, l’Horeb où Élie a entendu la voix de Dieu dans le murmure, le Carmel où le même Élie a affronté les prophètes de Baal. En montant sur la montagne, Jésus s’inscrit dans cette lignée prophétique. Il se retire du tumulte des villes et des foules pour entrer dans l’intimité du Père. La nuit entière de prière que Luc mentionne explicitement constitue un détail unique à cet évangéliste, soulignant l’importance capitale de la décision à venir.

Au lever du jour, Jésus redescend, mais pas seul. Il appelle ses disciples, nombreux à cette étape de son ministère, et parmi eux il en choisit douze. Le verbe grec utilisé, eklegomai, signifie littéralement « choisir pour soi », « élire ». Ce n’est pas un hasard si ces douze reçoivent le nom d’Apôtres, apostoloi en grec, qui signifie « envoyés ». Ils ne sont pas choisis pour rester auprès de Jésus dans une contemplation passive, mais pour être envoyés en mission. Le nombre douze résonne évidemment avec les douze tribus d’Israël, signifiant que Jésus constitue le nouveau peuple de Dieu, l’Israël restauré et élargi.

La liste des noms qui suit mérite une attention particulière. Luc ne se contente pas d’énumérer froidement douze identités. Il précise certains détails révélateurs : Simon devient Pierre, le roc sur lequel sera bâtie l’Église ; Simon le Zélote porte un surnom qui évoque son appartenance passée à un mouvement révolutionnaire ; Judas Iscariote est d’emblée présenté comme celui « qui devint un traître », anticipation dramatique qui jette une ombre sur l’ensemble. Ces hommes viennent d’horizons variés, portent des tempéraments différents, incarnent des sensibilités parfois opposées.

Après la scène du choix, Jésus redescend vers un terrain plat où se pressent disciples et foules venues de toute la région. Cette géographie symbolique est éloquente : la montagne pour la prière et le discernement, la plaine pour l’enseignement et les guérisons. La verticalité de la relation à Dieu précède et nourrit l’horizontalité de la mission auprès des hommes. Les guérisons et exorcismes qui clôturent le passage manifestent la puissance qui habite Jésus et qu’il va bientôt partager avec les Douze.

Analyse : trois mouvements d’un même geste fondateur

Le récit lucanien du choix des Apôtres se déploie selon une structure narrative ternaire qui mérite d’être analysée avec soin. Premier mouvement : la montée en prière solitaire. Deuxième mouvement : le choix et la nomination des Douze. Troisième mouvement : la descente vers la multitude pour la mission. Cette séquence ascension-élection-descente constitue le paradigme de toute vocation chrétienne authentique.

La prière nocturne de Jésus sur la montagne n’est pas un détail anecdotique que Luc ajouterait par goût du pittoresque. Elle révèle le secret de tout discernement véritable. Jésus, pourtant Fils de Dieu, ne se dispense pas de consulter longuement le Père avant de prendre une décision capitale. Cette nuit de dialogue avec Dieu précède le jour de l’action. Dans la tradition spirituelle chrétienne, cette priorité accordée à l’oraison contemplative avant l’engagement apostolique deviendra une constante. Ignace de Loyola, des siècles plus tard, en fera le cœur de sa pédagogie du discernement des esprits.

Le geste du choix lui-même mérite examen. Jésus « appela ses disciples », ce pluriel indique qu’un groupe plus large le suivait déjà. Parmi cette première couronne de disciples, il en « choisit douze ». Le texte ne dit pas sur quels critères, ne mentionne aucun examen de compétences, aucun entretien de recrutement. Ce silence est éloquent : le choix relève de la pure initiative divine, il ne se justifie pas par des mérites humains préalables. Pierre est impulsif, Thomas sceptique, Matthieu ancien collecteur d’impôts honni, Simon ancien zélote factieux, Judas futur traître. Jésus ne choisit pas des hommes parfaits mais des hommes disponibles, qu’il va former progressivement.

La liste des noms fonctionne comme un microcosme de l’humanité. On y trouve des frères (Simon-Pierre et André, Jacques et Jean), des hommes de métiers différents (pêcheurs, collecteur d’impôts), des sensibilités politiques divergentes (le zélote révolutionnaire et Matthieu collaborateur du pouvoir romain). Cette diversité n’est pas un accident mais un choix délibéré. Jésus constitue une communauté hétérogène, préfigurant l’Église universelle qui accueillera toutes les nations, toutes les cultures, toutes les conditions sociales. L’unité de cette communauté ne repose pas sur une homogénéité sociologique mais sur l’appel commun du Christ.

Le nom « Apôtres » que Jésus leur donne définit leur identité profonde. Ils ne sont pas des disciples au sens ordinaire du terme, c’est-à-dire des élèves qui suivent un maître pour apprendre passivement. Ils sont envoyés, mandatés, missionnés. Leur formation auprès de Jésus a pour finalité le déploiement ultérieur de son œuvre. Cette dimension apostolique, missionnaire, fera de l’Église non pas un club fermé de privilégiés mais un mouvement dynamique tourné vers le monde.

La prière comme matrice du discernement et de la mission

Revenons sur la première dimension fondamentale : la nuit de prière qui précède le choix. Luc écrit littéralement que Jésus « passa toute la nuit à prier Dieu ». Cette insistance temporelle (« toute la nuit ») et cette précision du destinataire (« Dieu ») ne sont pas redondantes. Elles soulignent l’intensité et l’exclusivité de cette prière. Jésus ne prie pas quelques heures avant de dormir, il consacre l’intégralité de la nuit à cette oraison. Il ne se retire pas simplement pour réfléchir en solitaire, il dialogue avec le Père.

Cette prière prolongée nous enseigne que les décisions importantes de notre vie, celles qui engagent notre avenir et celui d’autres personnes, requièrent un temps conséquent de mise en présence de Dieu. Notre culture contemporaine valorise la rapidité, l’efficacité, la décision immédiate. Jésus nous montre un autre chemin : prendre le temps, se retirer du bruit, entrer dans le silence, écouter la voix de l’Esprit. Le discernement authentique ne peut se faire dans la précipitation ni dans l’agitation.

La montagne comme lieu de cette prière n’est pas fortuite. Elle implique un effort physique, une séparation d’avec le quotidien, une élévation symbolique vers Dieu. Monter sur la montagne, c’est accepter de sortir du confort de la plaine, de l’horizontalité des occupations ordinaires, pour entrer dans la verticalité de la rencontre avec le Très-Haut. Cette géographie spirituelle reste valable pour nous aujourd’hui : discerner suppose de créer des espaces de retrait, des temps de silence, des lieux propices à l’intériorité.

La durée nocturne ajoute une dimension supplémentaire. La nuit est le temps de la foi pure, quand nos certitudes sensibles s’estompent, quand nous devons faire confiance sans voir clairement. Jean de la Croix parlera de la « nuit obscure » comme lieu de purification et de rencontre mystique. Jésus assume cette nuit, cette apparente improductivité, cette suspension de l’action visible. Il nous apprend que la fécondité apostolique jaillit de cette stérilité apparente de la prière nocturne. Combien de vocations, combien d’œuvres missionnaires sont nées dans de telles veillées silencieuses!

Cette prière de Jésus avant de choisir les Douze établit un principe ecclésial permanent : toute nomination, toute élection, tout choix de responsables dans l’Église doit s’enraciner dans la prière communautaire et personnelle. Les Actes des Apôtres le rappelleront à plusieurs reprises : avant de choisir Matthias pour remplacer Judas, la communauté prie ; avant d’envoyer Paul et Barnabé en mission, l’Église d’Antioche jeûne et prie ; avant d’ordonner les anciens dans les communautés naissantes, Paul et Barnabé prient avec jeûne.

Pour nos vies concrètes, cette leçon est cruciale. Avant de choisir un état de vie, un métier, un engagement associatif ou ecclésial, avant d’accepter une responsabilité ou de la confier à quelqu’un, nous sommes invités à imiter Jésus en prenant un temps suffisant de prière. Non pas pour manipuler Dieu ou obtenir des signes spectaculaires, mais pour aligner notre volonté sur la sienne, pour purifier nos motivations, pour nous ouvrir à l’inattendu de ses voies.

La diversité comme richesse et défi de la communauté apostolique

La liste des Douze Apôtres frappe par son hétérogénéité. Elle juxtapose des personnalités que tout semble opposer : Simon le Zélote, membre d’un mouvement nationaliste radical prônant la révolte armée contre Rome, et Matthieu le publicain, collecteur d’impôts collaborant avec l’occupant romain. Comment imaginer que ces deux hommes aux engagements politiques diamétralement opposés puissent partager la même table, la même mission, la même communauté de vie? Pourtant Jésus les choisit tous deux, pariant sur la force unificatrice de son appel.

Cette diversité n’est pas un compromis ou un défaut de recrutement. Elle manifeste une intention théologique profonde : l’Évangile transcende les clivages humains sans les nier. Jésus ne demande pas à Simon de cesser d’être zélote ni à Matthieu d’oublier son passé de publicain. Il ne les uniformise pas, ne les formate pas selon un modèle unique. Il les appelle tels qu’ils sont, avec leur histoire, leur tempérament, leurs blessures, leurs qualités et leurs défauts. La grâce ne détruit pas la nature, elle l’assume et la transforme progressivement.

Les frères aussi sont nombreux parmi les Douze : Simon-Pierre et André, Jacques et Jean. Ces liens familiaux tissent des solidarités mais peuvent aussi engendrer des rivalités. Nous verrons effectivement plus tard dans les Évangiles les fils de Zébédée, Jacques et Jean, demander les premières places dans le Royaume, suscitant l’indignation des dix autres. Jésus ne craint pas d’intégrer ces tensions potentielles au sein du groupe apostolique. Il fera de leur gestion un apprentissage de la charité fraternelle et de l’humilité.

La présence de Judas Iscariote dans la liste est particulièrement troublante. Luc le désigne immédiatement comme « celui qui devint un traître », anticipant le drame de la Passion. Pourquoi Jésus a-t-il choisi un homme qu’il savait destiné à le trahir? Cette question a tourmenté les théologiens au fil des siècles. Une réponse possible : Judas n’était pas prédestiné au mal, il a librement choisi sa voie. Jésus l’a appelé authentiquement, lui offrant la même grâce qu’aux autres. Le mystère de la liberté humaine et de ses possibles refus demeure entier.

Cette diversité des Douze préfigure l’universalité de l’Église. Dès l’origine, la communauté chrétienne est appelée à transcender les barrières ethniques, sociales, culturelles, politiques. Paul l’exprimera magnifiquement : « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » (Ga 3, 28). Cette unité dans la diversité, cette communion dans la pluralité, constitue le miracle permanent de l’Église, signe de la présence de l’Esprit.

Pour nos communautés paroissiales, nos mouvements ecclésiaux, nos équipes apostoliques contemporaines, cet enseignement reste d’une actualité brûlante. Sommes-nous capables d’accueillir la différence, non comme une menace mais comme une richesse? Acceptons-nous que des personnes aux sensibilités politiques, liturgiques, spirituelles variées collaborent dans la même mission? Ou cherchons-nous à constituer des groupes homogènes où tout le monde pense pareil? Le choix de Jésus nous provoque : il a voulu une communauté diverse, signe que l’unité chrétienne ne repose pas sur l’uniformité mais sur l’amour mutuel.

La mission comme aboutissement naturel de l’appel et de la formation

Immédiatement après avoir choisi et nommé les Douze, Jésus « descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur un terrain plat ». Cette descente n’est pas un simple retour géographique, elle symbolise le mouvement missionnaire. De la montagne de la prière à la plaine de l’action, du face-à-face avec Dieu au face-à-face avec l’humanité souffrante, le trajet est direct. La contemplation débouche sur la mission, la vie intérieure irrigue l’engagement extérieur.

Sur ce terrain plat se pressent « un grand nombre de disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon ». Luc souligne l’ampleur géographique de cet afflux : toute la Palestine, mais aussi les régions païennes limitrophes (Tyr et Sidon). Déjà, avant même le déploiement missionnaire post-pascal, l’universalité de l’appel se manifeste. Les foules « étaient venues l’entendre et se faire guérir de leurs maladies ». L’enseignement et la guérison vont de pair, la Parole et les signes se conjuguent.

Jésus guérit les malades, chasse les esprits impurs, et « une force sortait de lui et les guérissait tous ». Cette puissance qui émane de Jésus, les Douze vont bientôt la recevoir en partage. Dans les chapitres suivants de Luc, Jésus enverra d’abord les Douze en mission avec pouvoir sur les démons et capacité de guérir les maladies (Lc 9), puis les soixante-douze disciples (Lc 10). La mission n’est pas réservée à une élite cléricale mais progressivement étendue à l’ensemble de la communauté.

Cette logique missionnaire est inscrite dans le nom même d’Apôtres. Être apôtre, c’est être envoyé. Les Douze ne sont pas choisis pour former une aristocratie spirituelle jouissant de privilèges mais pour porter l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Après la Résurrection, Jésus leur confiera explicitement : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15). Cette mission universelle découle du choix initial opéré sur la montagne.

La pédagogie de Jésus mérite attention. Il ne les envoie pas immédiatement en mission autonome. Il les forme d’abord, les fait cheminer avec lui, leur enseigne progressivement, les corrige patiemment. Pierre renie, Thomas doute, Jacques et Jean cherchent les premières places, tous fuient lors de l’arrestation. Jésus ne les rejette pas pour autant. Il persévère dans sa formation, allant jusqu’à mourir pour eux avant de ressusciter pour les confirmer définitivement dans leur mission.

Cette patience divine avec des collaborateurs imparfaits console et encourage. Nous ne sommes pas appelés à être parfaits avant d’être missionnaires. C’est en acceptant la mission, en avançant malgré nos faiblesses, que nous progressons. L’Église, corps du Christ prolongeant sa mission à travers les siècles, est composée de pécheurs pardonnés, non de saints achevés. Notre mission ne repose pas sur nos mérites mais sur la grâce qui nous précède et nous accompagne.

Vivre aujourd’hui le choix des Apôtres

Comment ce récit antique résonne-t-il dans nos existences contemporaines? Comment le choix des Douze par Jésus peut-il éclairer nos propres choix de vie, nos engagements, nos relations? Trois sphères d’application méritent exploration : personnelle, communautaire et ecclésiale.

Au niveau personnel, le texte nous invite à revisiter notre manière de prendre des décisions importantes. Combien de fois choisissons-nous notre orientation professionnelle, notre conjoint, notre lieu de vie, nos engagements associatifs sans avoir vraiment prié? Nous consultons amis et conseillers, nous pesons le pour et le contre rationnellement, nous écoutons nos émotions, tout cela est légitime. Mais prenons-nous le temps de monter sur la montagne, de passer une nuit en prière, de soumettre nos projets à Dieu? La vie spirituelle n’est pas un compartiment séparé de nos décisions concrètes. Elle doit irriguer et orienter tous nos choix.

Concrètement, cela peut signifier instituer un temps de retraite avant chaque décision majeure. Pas forcément une nuit entière sur une montagne au sens littéral, mais un espace-temps suffisant de prière silencieuse, de lecture biblique, de confrontation paisible avec la volonté divine. Les monastères et centres spirituels offrent des possibilités d’accueil pour de tels temps de discernement. Une journée, un week-end, une semaine de silence peut transformer notre perspective et clarifier notre chemin.

Au niveau communautaire, le récit questionne nos manières de constituer des équipes, des groupes, des associations. Tendons-nous vers l’homogénéité rassurante ou acceptons-nous la diversité enrichissante? Dans nos paroisses, accueillons-nous avec la même bienveillance les jeunes et les vieux, les progressistes et les conservateurs, les émotifs et les rationnels? Ou formons-nous des clans qui s’ignorent ou se critiquent mutuellement? Le modèle des Douze nous provoque : Jésus a voulu une communauté hétéroclite, il nous appelle à la même largesse d’esprit.

Cette ouverture suppose formation et conversion permanentes. Il ne s’agit pas de relativiser la vérité ni de renoncer à nos convictions, mais d’apprendre à dialoguer fraternellement avec ceux qui pensent différemment. Dans nos équipes de travail chrétiennes, dans nos mouvements apostoliques, créons-nous des espaces d’écoute mutuelle, de partage des différences, de résolution pacifique des conflits? Ou laissons-nous les tensions s’envenimer jusqu’à la rupture?

Au niveau ecclésial, le texte interpelle nos pratiques de discernement communautaire pour les nominations et les missions. Quand une paroisse doit désigner des catéchètes, quand un diocèse doit nommer un curé, quand une congrégation doit élire une supérieure, la prière communautaire précède-t-elle et accompagne-t-elle vraiment le processus? Ou se contente-t-on de procédures administratives et de calculs politiques? La leçon de Jésus est claire : monter d’abord sur la montagne, prier longuement, puis choisir dans la lumière de l’Esprit.

Tradition et sources bibliques

Le geste de Jésus choisissant les Douze après une nuit de prière s’inscrit dans une longue tradition biblique de vocations divines précédées de temps de préparation spirituelle. Moïse passe quarante jours et quarante nuits sur le Sinaï avant de recevoir les Tables de la Loi. Élie marche quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb où Dieu se révèle dans le murmure d’une brise légère. Jésus lui-même jeûne quarante jours au désert avant d’inaugurer son ministère public. Cette récurrence du temps long de préparation avant l’action révèle une pédagogie divine constante.

Le nombre douze, loin d’être arbitraire, fait écho aux douze fils de Jacob, ancêtres des douze tribus d’Israël. En choisissant douze apôtres, Jésus signifie qu’il reconstitue le peuple de Dieu, qu’il instaure la nouvelle Alliance annoncée par les prophètes. Jérémie avait prophétisé : « Voici venir des jours où je conclurai avec la maison d’Israël une alliance nouvelle » (Jr 31, 31). Cette alliance nouvelle, c’est Jésus qui l’instaure en rassemblant autour de lui ces douze colonnes du nouveau Temple vivant qu’est l’Église.

Les Pères de l’Église ont abondamment médité ce passage. Saint Augustin souligne que Jésus a prié toute la nuit « pour nous apprendre à ne rien entreprendre d’important sans avoir d’abord longuement prié ». Il ajoute que « si le Fils de Dieu a eu besoin de prier avant de choisir, combien plus nous, pécheurs, devons-nous recourir à la prière! ». Cette logique d’exemplarité est centrale : Jésus n’agit pas par nécessité personnelle mais pour nous montrer le chemin.

Saint Jean Chrysostome, dans ses homélies sur Matthieu, insiste sur la diversité des apôtres : « Le Christ a choisi des pêcheurs, un publicain, un zélote, pour montrer que son Royaume n’appartient à aucune classe sociale particulière mais s’ouvre à tous ». Il voit dans cette diversité une prophétie de l’Église universelle où se rassembleront toutes les nations. La communion des Douze, malgré leurs différences, préfigure la communion des saints à travers les siècles et les continents.

La tradition monastique a particulièrement valorisé la prière nocturne inaugurée par Jésus sur la montagne. Les offices de vigiles, qui réveillent les moines au milieu de la nuit pour chanter les psaumes, s’enracinent dans cette pratique du Seigneur. Saint Benoît, dans sa Règle, prescrit cet office nocturne comme le sommet de la vie monastique, temps où l’on veille avec le Christ dans l’attente de son retour.

Les grands spirituels ont médité cette nuit de prière comme modèle de contemplation. Jean de la Croix y voit une image de la purification mystique, Thérèse d’Avila un exemple de persévérance oratoire, Ignace de Loyola un paradigme du discernement des esprits. Tous convergent vers cette vérité : la fécondité apostolique jaillit de la profondeur contemplative. « Contemplata aliis tradere », disait Thomas d’Aquin : transmettre aux autres les fruits de sa contemplation.

Méditation : une vigile personnelle de discernement

Pour intégrer existentiellement l’enseignement de Luc 6, 12-19, voici une proposition de vigile personnelle adaptable à votre situation. Choisissez un moment charnière de votre vie où vous devez prendre une décision importante ou discerner un appel. Réservez une soirée et une nuit, ou au minimum plusieurs heures consécutives.

Préparation matérielle : Trouvez un lieu propice au silence et à la prière. Cela peut être une chapelle, une pièce tranquille de votre domicile, un oratoire. Ayez avec vous une Bible, un carnet, de quoi écrire. Éteignez tous les appareils électroniques susceptibles de vous distraire. Aménagez un espace beau et sobre, éventuellement avec une icône, une bougie, des éléments naturels rappelant la montagne de l’Évangile.

Premier temps – Montée symbolique : Lisez lentement Luc 6, 12-19. Imaginez-vous accompagnant Jésus dans sa montée nocturne vers la montagne. Quels sentiments, quelles questions, quelles résistances émergent en vous? Notez-les sans jugement. Ce premier temps dure environ 30 minutes.

Deuxième temps – Prière d’ouverture : Entrez dans une prière spontanée où vous exposez à Dieu la décision à prendre, l’appel à discerner. Ne cherchez pas encore de réponse, contentez-vous de présenter humblement votre situation. Reconnaissez votre besoin d’aide divine, votre incapacité à voir clair par vos seules forces. Priez avec les psaumes de supplication, particulièrement les psaumes 25, 27 ou 139. Ce temps dure environ 45 minutes.

Troisième temps – Écoute méditée : Relisez le passage de Luc très lentement, verset par verset. Laissez résonner les mots, les images, les gestes de Jésus. Identifiez-vous tour à tour à Jésus qui prie, aux disciples qui attendent, aux Douze qui sont choisis. Quel appel personnel percevez-vous? Quelle lumière nouvelle sur votre situation? Écrivez vos intuitions dans votre carnet. Ce temps peut durer une à deux heures.

Quatrième temps – Intercession et silence : Priez pour toutes les personnes concernées par votre décision. Si c’est un choix de vie, priez pour votre futur conjoint même si vous ne le connaissez pas encore. Si c’est un engagement, priez pour ceux avec qui vous collaborerez. Puis entrez dans un long silence où vous vous contentez de rester en présence de Dieu, sans mots, dans une pure disponibilité. Ce silence peut s’étendre sur plusieurs heures.

Cinquième temps – Relecture et confirmation : Au terme de votre vigile, relisez vos notes. Une direction se dégage-t-elle? Un apaisement intérieur s’est-il produit? Ne forcez rien, acceptez que le discernement puisse demander plusieurs vigiles successives. Terminez par un Notre Père et un chant de louange. Prévoyez de partager ensuite votre démarche avec un accompagnateur spirituel qui vous aidera à discerner l’authenticité de ce que vous avez perçu.

Défis actuels : discerner à l’ère du bruit permanent

Notre époque pose des défis inédits à la pratique du discernement enseignée par Jésus. Comment prier une nuit entière quand nos smartphones nous sollicitent sans cesse? Comment monter sur la montagne du silence quand nos villes modernes ne connaissent plus la vraie nuit ni le vrai silence? Ces questions ne sont pas anecdotiques, elles touchent au cœur de notre vie spirituelle contemporaine.

La surconnexion numérique constitue un obstacle majeur. Nous sommes devenus dépendants de nos écrans, incapables de supporter quelques minutes de déconnexion sans ressentir anxiété ou ennui. Or le discernement exige ce que les moines appellent la « garde du cœur », une vigilance intérieure qui protège notre espace intime des intrusions extérieures. Pour retrouver cette capacité, des pratiques concrètes s’imposent : instituer des temps réguliers sans écran, créer des zones de silence dans nos maisons, peut-être même envisager des sabbats numériques hebdomadaires.

La question de la diversité dans nos communautés prend aujourd’hui des formes nouvelles. Jésus a choisi des hommes aux sensibilités politiques opposées, nous l’avons vu. Mais comment vivre cette ouverture dans des sociétés polarisées où chacun s’enferme dans sa bulle informationnelle? Comment accueillir dans la même communauté paroissiale des personnes aux opinions politiques, éthiques, liturgiques très divergentes sans verser dans le relativisme ou l’indifférence? Le défi est de taille et requiert une conversion permanente à la charité évangélique qui transcende sans annuler les différences légitimes.

La mission elle-même doit être repensée dans un contexte de sécularisation avancée. Quand Jésus envoie les Douze, ils vont dans un monde religieux, certes divisé, mais où la question de Dieu reste centrale. Aujourd’hui en Occident, nous sommes souvent envoyés vers un monde indifférent plus qu’hostile, un monde où Dieu est devenu inaudible ou insignifiant pour beaucoup. Comment être apôtres dans ce contexte? La tentation pourrait être de renoncer à toute annonce explicite pour se limiter à un témoignage silencieux. Or le texte lucanien nous rappelle que Jésus enseigne et guérit, parle et agit. La mission chrétienne articule toujours parole et service, annonce et compassion.

Enfin se pose la question des femmes. Les Douze sont tous des hommes, reflet de la société palestinienne du premier siècle. Mais Luc, dans le chapitre suivant, mentionnera explicitement des femmes disciples qui accompagnent Jésus et subviennent à ses besoins (Lc 8, 1-3). L’Église aujourd’hui est appelée à reconnaître pleinement les charismes et missions des femmes sans pour autant renier la structure apostolique voulue par le Christ. Ce discernement ecclésial se poursuit, demandant prière, écoute de l’Esprit et fidélité à la Tradition vivante.

Prière : Vigile des Apôtres

Seigneur Jésus, Maître et Modèle de nos vies, tu es monté sur la montagne pour prier ton Père avant de choisir les Douze. Nous te rendons grâce pour cette nuit de prière qui a fondé ton Église et inauguré la mission apostolique qui traverse les siècles jusqu’à nous. Apprends-nous à prier comme tu as prié, dans la durée et la profondeur, avant nos décisions importantes.

Toi qui as passé la nuit en dialogue avec le Père, enseigne-nous à sortir du bruit de nos vies pour entrer dans le silence fécond de ta présence. Donne-nous le courage de nous retirer sur la montagne, loin des sollicitations et des agitations, pour écouter ta voix dans le secret de nos cœurs. Que nos choix de vie, nos engagements, nos collaborations s’enracinent dans cette prière contemplative qui précède et nourrit toute action authentique.

Nous te bénissons pour avoir choisi des hommes si différents, si imparfaits, si humains. Simon l’impulsif et André son frère, Jacques et Jean les fils du tonnerre, Philippe le questionneur, Barthélemy le probe, Matthieu le publicain converti, Thomas le sceptique, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote l’ancien révolutionnaire, Jude fils de Jacques, et même Judas qui te trahira. En les appelant malgré leurs faiblesses, tu nous consoles et nous encourages : tu nous veux tels que nous sommes, avec notre histoire, nos blessures, nos talents et nos limites.

Donne-nous d’accueillir la diversité dans nos communautés comme tu l’as voulue parmi les Douze. Que cessent nos jugements hâtifs, nos exclusions subtiles, nos préférences partisanes. Fais de nous des bâtisseurs d’unité dans le respect des différences légitimes. Apprends-nous à dialoguer fraternellement avec ceux qui ne pensent pas comme nous, à collaborer paisiblement avec ceux qui nous agacent, à aimer effectivement ceux qui nous sont difficiles.

Nous te prions pour tous ceux qui aujourd’hui dans ton Église portent la charge de nommer, d’envoyer, de confier des missions. Évêques qui ordonnent des prêtres, supérieurs qui désignent des responsables, curés qui choisissent des catéchètes, tous ont besoin de ton Esprit pour discerner avec justesse. Qu’ils imitent ta prière nocturne avant de décider, qu’ils consultent le Père avant d’agir, qu’ils écoutent les motions de l’Esprit plutôt que les calculs humains.

Envoie-nous en mission comme tu as envoyé les Douze. Fais de nous des apôtres authentiques, des témoins crédibles, des serviteurs joyeux de l’Évangile. Que notre vie entière devienne annonce de ta Bonne Nouvelle, par nos paroles et nos actes, par nos choix et nos renoncements, par notre manière d’aimer et de pardonner. Donne-nous ton audace pour témoigner dans un monde souvent indifférent, ta douceur pour accueillir les chercheurs de vérité, ta force pour persévérer malgré les obstacles.

Guéris nos communautés de leurs divisions et de leurs durcissements. Comme tu guérissais les malades au pied de la montagne, guéris nos relations blessées, nos incompréhensions, nos rancœurs accumulées. Chasse de nos cœurs les esprits impurs de l’orgueil, de la jalousie, de l’ambition mondaine. Fais sortir de nous cette force d’amour qui guérit et pacifie, qui réconcilie et vivifie.

Nous te confions particulièrement les jeunes qui cherchent leur vocation, les couples qui discernent leur chemin, les professionnels qui interrogent leur engagement, les retraités qui se demandent comment servir encore. Que tous montent sur la montagne avec toi, prient longuement le Père, et descendent ensuite vers la plaine de la mission avec clarté et paix intérieures.

Amen.

Pratique : de la montagne à la plaine, le chemin de toute vie apostolique

Le récit du choix des Douze nous offre bien davantage qu’un souvenir historique édifiant. Il dessine le chemin permanent de toute vocation chrétienne authentique : monter d’abord sur la montagne de la prière, y rester le temps nécessaire pour entendre l’appel de Dieu, puis redescendre vers la plaine de la mission quotidienne. Cette séquence ascension-prière-descente-mission structure notre existence de disciples appelés à devenir apôtres.

Concrètement, cela signifie instituer dans nos vies des rythmes réguliers de retrait et d’engagement, de contemplation et d’action, d’intériorité et de service. Pas de vie spirituelle intense sans ces va-et-vient entre la montagne et la plaine, entre le face-à-face avec Dieu et le face-à-face avec nos frères humains. Les monastères bénédictins l’ont bien compris avec leur devise « Ora et labora », prie et travaille, jamais l’un sans l’autre, toujours l’un nourrissant l’autre.

L’appel lancé aujourd’hui est simple et exigeant : avant votre prochaine décision importante, montez sur votre montagne personnelle. Cela peut être une chapelle, un lieu de nature, une chambre silencieuse. Consacrez-y un temps substantiel de prière, pas quelques minutes pressées mais des heures, peut-être une nuit. Exposez à Dieu votre situation, écoutez sa Parole dans l’Écriture, attendez patiemment sa lumière. Puis descendez et agissez dans la paix intérieure qui vient de lui.

Cultivez la diversité dans vos engagements communautaires. Recherchez activement la compagnie de ceux qui ne vous ressemblent pas, qui pensent différemment, qui viennent d’autres milieux. Comme Jésus a mis ensemble le zélote et le publicain, apprenez à collaborer joyeusement avec des personnalités diverses. Cette friction créative, si elle est vécue dans la charité, enrichira votre compréhension de l’Évangile et élargira votre cœur.

Enfin, assumez pleinement votre mission d’apôtre. Vous êtes envoyé, pas seulement pour vous-même mais pour les autres. Votre foi est un trésor à partager, votre joie chrétienne une lumière à rayonner, votre espérance un soutien à offrir. Dans votre famille, votre travail, votre quartier, votre paroisse, soyez ce témoin humble et fervent que le monde attend. La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux. Jésus vous choisit aujourd’hui comme il a choisi les Douze hier. Répondez avec confiance et générosité.

Pratique : sept actions concrètes inspirées du choix des Apôtres

- Instituer une vigile mensuelle de discernement personnel de trois heures minimum, dans un lieu propice au silence et à la prière contemplative.

- Avant toute décision importante (changement professionnel, engagement associatif, choix éducatif), consacrer au moins une journée de retraite priée à la présenter à Dieu.

- Rejoindre ou créer un groupe de partage œcuménique réunissant des chrétiens de sensibilités diverses pour apprendre le dialogue fraternel dans la différence.

- Identifier concrètement une personne de votre communauté avec qui vous avez du mal à collaborer et poser trois gestes de charité pratique envers elle.

- Participer activement à un service missionnaire paroissial (catéchèse, visiteurs de malades, préparation au mariage) pour vivre concrètement votre envoi apostolique.

- Organiser annuellement avec votre équipe ou mouvement une journée de prière commune avant les nominations et les choix d’orientations pastorales importantes.

- Méditer chaque matin pendant cinq minutes sur un verset du passage de Luc 6, 12-19, en demandant la grâce de l’imiter dans votre journée.

Références

Sources primaires

- Évangile selon saint Luc, chapitres 6 à 9, pour le contexte du ministère galiléen et les envois missionnaires des disciples

- Actes des Apôtres, chapitres 1-2, pour le rôle des Douze dans l’Église naissante et le remplacement de Judas

- Première lettre aux Corinthiens 12, pour la théologie paulinienne de la diversité des charismes dans l’unité du Corps du Christ

Sources patristiques et magistérielles

- Saint Augustin, Commentaire sur l’Évangile de Jean, particulièrement les traités sur l’appel des disciples et la constitution de l’Église

- Saint Jean Chrysostome, Homélies sur Matthieu, pour sa méditation sur la diversité des apôtres et l’universalité de l’appel évangélique

- Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II, chapitres 2 et 3, sur le peuple de Dieu et la structure hiérarchique de l’Église

Littérature spirituelle contemporaine

- Jacques Philippe, À l’écoute de la grâce, éditions des Béatitudes, pour une pédagogie actuelle du discernement dans l’Esprit Saint

- Timothy Radcliffe, Pourquoi donc être chrétien?, éditions du Cerf, pour une réflexion sur la mission apostolique dans le monde contemporain sécularisé

Cet article développe une méditation systématique sur Luc 6, 12-19 en sept dimensions complémentaires : contexte biblique, analyse narrative, prière et discernement, diversité communautaire, envoi missionnaire, applications concrètes et spiritualité liturgique. Il propose un parcours complet permettant au lecteur de s’approprier existentiellement le geste fondateur de Jésus choisissant les Douze Apôtres après une nuit de prière, pour en vivre aujourd’hui les implications dans sa vie personnelle et communautaire.