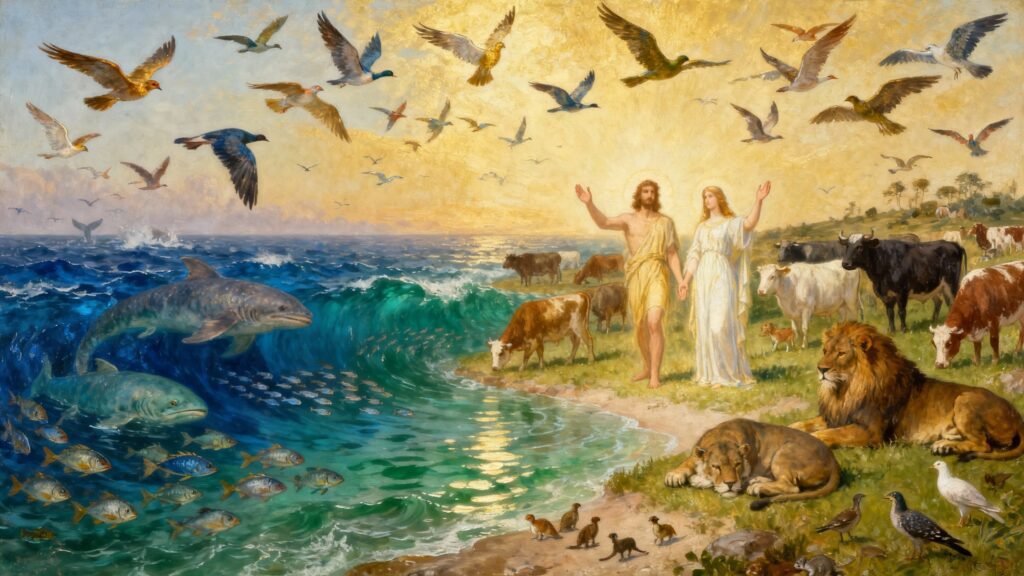

Lettura dal libro della Genesi

Quando creò i cieli e la terra,

Dio ha anche detto:

"Abbondino le acque

di una profusione di esseri viventi,

e gli uccelli volano sopra la terra,

sotto il firmamento del cielo.

Dio li creò secondo la loro specie,

i grandi mostri marini,

tutti gli esseri viventi che vanno e vengono

e abbondano nelle acque,

e anche, secondo la loro specie,

tutti gli uccelli che volano.

E Dio vide che questo era buono.

Dio li benedisse con queste parole:

“Siate fecondi e moltiplicatevi,

riempiono i mari,

che gli uccelli si moltiplichino sulla terra.

Fu sera, fu mattina:

quinto giorno.

E Dio disse:

“La terra produca esseri viventi

secondo la loro specie,

bovini, creature e bestie selvatiche

secondo la loro specie.

E così fu.

Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie,

bestiame secondo la loro specie,

e tutti i rettili della terra secondo la loro specie.

E Dio vide che questo era buono.

Dio dice:

“Facciamo l'uomo a nostra immagine,

secondo la nostra somiglianza.

Possa egli dominare sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo,

del bestiame, di tutte le bestie selvatiche,

e tutte le creature

che vanno e vengono sulla terra."

Dio creò l'uomo a sua immagine,

a immagine di Dio lo creò,

Li creò maschio e femmina.

Dio li benedisse e disse loro:

“Siate fecondi e moltiplicatevi,

riempite la terra e soggiogatela.

Siate i padroni

pesci del mare, uccelli del cielo,

e tutti gli animali che vanno e vengono sulla terra."

Dio ha anche detto:

“Vi do ogni pianta che porta il suo seme

su tutta la superficie della terra,

e ogni albero il cui frutto porta il suo seme:

questo sarà il vostro cibo.

A tutti gli animali della terra,

a tutti gli uccelli del cielo,

a tutto ciò che va e viene sulla terra

e che ha il respiro della vita,

Io do ogni erba verde come cibo.

E così fu.

E Dio vide tutto ciò che aveva fatto;

ed ecco: era molto buono.

Fu sera, fu mattina:

sesto giorno.

Così furono compiuti il cielo e la terra,

e tutto il loro dispiegamento.

Il settimo giorno,

Dio aveva completato l'opera che aveva fatto.

Si riposò il settimo giorno,

di tutto il lavoro che aveva fatto.

E Dio benedisse il settimo giorno:

lo ha santificato

poiché, in quel giorno, riposò

di tutta l'opera della creazione che aveva compiuto.

Tale fu l'origine del cielo e della terra

quando furono creati.

– Parola del Signore.

Creati a immagine di Dio: la dignità rivoluzionaria dell'umanità

Scopri come la storia della Creazione trasforma la nostra visione di noi stessi e la nostra vocazione nel mondo.

Il primo capitolo della Genesi non racconta semplicemente la storia della creazione cosmica: rivela una verità sconvolgente sull'identità umana. Proclamando che l'uomo e la donna sono creati "a immagine di Dio", questo testo fondamentale stabilisce una dignità universale che trascende ogni confine. Per i credenti di oggi, di fronte a sfide ecologiche, sociali ed esistenziali, questo racconto offre un fondamento incrollabile: ogni persona porta in sé un'impronta divina che la chiama alla responsabilità, alla creatività e alla connessione.

Questo articolo esplora il significato rivoluzionario del racconto della Creazione in Genesi 1. Collocheremo innanzitutto questo testo nel suo contesto letterario e teologico, per poi analizzare il significato profondo dell'espressione "immagine di Dio". Svilupperemo poi tre temi principali: la dignità ontologica di ogni essere umano, la vocazione creativa e relazionale e la responsabilità ecologica. Infine, ascolteremo gli echi di questo messaggio nella tradizione cristiana e proporremo modi concreti per vivere questa verità nella nostra vita quotidiana.

Contesto

Il racconto della creazione che apre il libro della Genesi appartiene alla tradizione sacerdotale, probabilmente scritto durante o dopo l'esilio babilonese, nel VI secolo a.C. Questo contesto è cruciale: Israele, deportato a Babilonia, si trovò di fronte a mitologie mesopotamiche che glorificavano divinità capricciose e violente. Di fronte a queste narrazioni cosmogoniche segnate dal caos e dalle lotte divine, gli autori biblici proposero una visione radicalmente diversa: un Dio unico che crea attraverso la sua parola, con ordine, bontà e intenzione.

La struttura del testo è magistrale. La narrazione è organizzata in sei giorni, seguiti da un settimo giorno di riposo, stabilendo così il ritmo sabbatico al centro della creazione stessa. Ogni giorno segue uno schema ripetitivo: Dio parla, Dio agisce, Dio vede che è buono. Questa litania cantata crea una musica cosmica, una celebrazione dell'ordine e della bellezza del mondo. Il quinto giorno vede l'apparizione di creature acquatiche e alate, benedette da Dio e invitate alla fertilità. Il sesto giorno segna il culmine: gli animali terrestri, poi l'umanità.

La frase "Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza" introduce una frattura nella narrazione. Finora, Dio aveva creato con una semplice dichiarazione. Qui, Egli delibera, come se la creazione dell'umanità richiedesse una considerazione speciale. Il plurale "facciamo" ha dato origine a innumerevoli interpretazioni: alcuni lo vedono come un plurale di maestà, altri come una deliberazione all'interno della corte celeste, altri ancora come una prefigurazione della Trinità. Ma il punto essenziale è altrove: l'umanità occupa un posto unico nella creazione.

Il testo specifica poi che Dio crea l'uomo "a sua immagine", e subito dopo aggiunge: "maschio e femmina li creò". Questa dualità sessuale è costitutiva dell'immagine divina, il che è rivoluzionario nel contesto antico in cui solo i re pretendevano di incarnare l'immagine degli dei. Qui, ogni essere umano, uomo o donna, porta questa dignità. La benedizione divina accompagna questa creazione: "Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela". Questa missione di dominio è stata terribilmente fraintesa nel corso dei secoli, giustificando talvolta lo sfruttamento selvaggio della natura. Eppure, il verbo "soggiogare" deve essere riletto alla luce dell'intero testo: Dio affida la terra all'umanità come un giardiniere affida il suo giardino, con l'aspettativa di una cura responsabile.

La dieta iniziale è vegetariana, sia per gli esseri umani che per gli animali. Questa armonia originaria suggerisce che violenza e predazione non fanno parte del piano iniziale di Dio. Infine, Dio contempla tutta la sua opera e pronuncia un giudizio definitivo: "Ecco, era molto buono". Non più semplicemente "buono", ma "molto buono". La creazione raggiunge la sua pienezza con l'umanità. Il settimo giorno, Dio si riposa, santificando così il sabato e iscrivendo il riposo al cuore dell'ordine creazionale. Questo riposo divino non è stanchezza, ma contemplazione appagante, invito ad assaporare la bontà di ciò che esiste.

Analisi: L'immagine di Dio, una dignità ontologica

L'espressione "immagine di Dio" è una delle più potenti e dibattute dell'intera tradizione biblica. Cosa significa essere creati a immagine di Dio? Questa domanda ha attraversato secoli e culture, generando un patrimonio inesauribile di riflessioni teologiche, filosofiche e spirituali.

Chiariamo innanzitutto cosa non significa questa espressione. Non si riferisce a una somiglianza fisica, perché la Bibbia insiste sulla trascendenza di Dio, che non può essere rappresentato da alcuna immagine scolpita. Né designa una capacità particolare, come la ragione o la coscienza morale, che distinguerebbe gli esseri umani dagli animali, anche se queste dimensioni sono incluse nella nozione. L'immagine di Dio è più fondamentale: designa uno status relazionale e ontologico.

Nell'antico Vicino Oriente, le statue degli dei nei templi erano considerate immagini divine, consentendo alle divinità di essere presenti e attive nel mondo. Allo stesso modo, i re si presentavano come immagini viventi degli dei sulla terra, i loro rappresentanti autorizzati. Il testo della Genesi democratizza radicalmente questa nozione: ogni essere umano, indipendentemente dallo status sociale, dal sesso o dalle capacità, è immagine di Dio. Questa affermazione è davvero rivoluzionaria. Stabilisce un'uguaglianza fondamentale tra tutti i membri della specie umana e conferisce a ciascuno una dignità inalienabile.

Essere immagine di Dio significa innanzitutto essere il rappresentante di Dio sulla terra. All'umanità è affidata una missione: gestire il creato, coltivarlo e prendersene cura nel nome di Dio. Questa vocazione comporta un'immensa responsabilità, ma anche una gioiosa creatività. Proprio come Dio crea e ordina, gli esseri umani sono chiamati a prolungare quest'opera creativa, non per orgoglio, ma partecipando all'azione divina. Ogni atto di creazione umana – artistico, tecnico, sociale – può essere inteso come un'eco di questa vocazione primaria.

Essere immagine di Dio significa allora essere capaci di relazione. Dio dice: "Facciamo" e crea l'umanità come "maschio e femmina". Relazione, alterità e dialogo sono inscritti nel cuore dell'essere umano. Non siamo monadi isolate, ma esseri in relazione. Questa dimensione relazionale riflette qualcosa di Dio stesso, che, anche nell'Antico Testamento, si rivela nel dialogo con la sua creazione. I Padri della Chiesa svilupperanno questa intuizione contemplando la Trinità: Dio stesso è comunione, relazione d'amore tra Padre, Figlio e Spirito. L'umanità, creata a sua immagine, è quindi fondamentalmente chiamata alla comunione.

Essere a immagine di Dio implica, infine, un orientamento verso il trascendente. A differenza degli animali che vivono nell'immediatezza del presente, gli esseri umani possono volgersi verso l'eternità, interrogarsi sul significato e cercare Dio. Questa ricerca spirituale non è un lusso superfluo, ma l'espressione stessa della nostra natura a immagine. Siamo fatti per Dio e il nostro cuore rimane inquieto finché non riposa in Lui, scrisse Sant'Agostino.

Il magnifico paradosso di questa dottrina è che essa è il fondamento sia dell'umiltà che della grandezza umana. Umiltà: non siamo Dio, siamo solo la sua immagine, fragile, limitata, a volte sfigurata dal peccato. Grandezza: questa immagine ci eleva al di sopra di tutta la creazione, ci conferisce un valore infinito e proibisce qualsiasi strumentalizzazione o riduzione della persona umana.

La dignità universale e inalienabile di ogni persona

Se ogni essere umano è creato a immagine di Dio, allora la dignità umana non è una conquista sociale, un privilegio concesso dalla legge o uno status che può essere perso. È un dato ontologico, inscritto nell'atto creativo stesso. Questa verità, proclamata all'inizio della Bibbia, ha implicazioni sconvolgenti per la nostra comprensione della giustizia, dell'etica e delle relazioni sociali.

In primo luogo, questa dignità è universale. Non conosce distinzione di razza, sesso, età, capacità intellettuali o fisiche, status sociale o economico. Il testo insiste: "maschio e femmina li creò". L'uguaglianza fondamentale tra i sessi è stata affermata fin dall'inizio, anche se la storia biblica e umana mostrerà quanto questa uguaglianza sia stata violata. Ma il principio rimane, incrollabile, il fondamento di ogni lotta per l'uguaglianza e i diritti umani. Ogni movimento di emancipazione, che si tratti dell'abolizione della schiavitù, della lotta per i diritti civili o del riconoscimento dell'uguaglianza tra uomini e donne, trova qui la sua profonda legittimità teologica.

In secondo luogo, questa dignità è inalienabile. Non possiamo perderla, qualunque siano le nostre azioni. Persino il criminale più incallito, persino la persona in coma più profondo, persino l'embrione microscopico conserva questa impronta divina. Ciò non significa che tutte le azioni siano uguali o che la giustizia non abbia alcun posto. Ma proibisce di ridurre una persona alle sue azioni, disumanizzarla o privarla del suo valore intrinseco. Questa convinzione è alla base dell'opposizione cristiana alla pena di morte, della difesa dei più vulnerabili e del rispetto per ogni vita umana dal concepimento alla morte naturale.

In terzo luogo, questa dignità richiede un rispetto radicale per gli altri. Vedere il volto di un altro significa contemplare un'icona vivente di Dio. Un'offesa a un essere umano diventa, in un certo senso, un'offesa a Dio stesso. Questa prospettiva trasforma le nostre relazioni quotidiane: lo sconosciuto incontrato per strada, il collega fastidioso, il mendicante ignorato, il prigioniero dimenticato: tutti portano in sé questa luce divina che esige riconoscimento e rispetto. La costante tentazione di classificare gli esseri umani secondo criteri di prestazione, utilità o conformismo sociale si scontra con il muro insormontabile di questa verità teologica.

La storia cristiana, dobbiamo ammetterlo umilmente, non ha sempre onorato questa verità. La schiavitù è stata praticata e persino giustificata dai cristiani. Le donne sono state relegate a posizioni subordinate. I popoli colonizzati sono stati trattati come inferiori. Ma ogni volta, voci profetiche si sono levate per richiamare il principio fondante: tutti, assolutamente tutti, sono creati a immagine di Dio. Queste voci hanno tratto la loro forza da questo racconto della Genesi, dimostrando che la Parola di Dio possiede una forza critica permanente contro ogni forma di oppressione e disumanizzazione.

Oggi, questa verità rimane pienamente attuale. Di fronte a nuove forme di esclusione – la discriminazione contro i migranti, il disprezzo per i poveri, l'eugenetica soft attraverso la diagnosi prenatale, la tentazione transumanista di "perfezionare" l'umanità – il racconto della Genesi ci ricorda che il valore umano non si misura né in termini di performance né di conformismo, ma è ricevuto come dono gratuito da Dio. Questa prospettiva fonda un'etica di accoglienza, cura e attenzione ai più vulnerabili. Ispira una politica di solidarietà piuttosto che di competizione, un'economia di condivisione piuttosto che di accumulo.

Concretamente, riconoscere la dignità di immagine di ogni essere umano dovrebbe trasformare i nostri atteggiamenti quotidiani. Ciò significa rifiutare i giudizi affrettati e la maldicenza che riduce gli altri a caricature. Implica cercare il bene in tutti, anche in coloro che ci hanno fatto del male. Richiede di difendere i diritti di coloro che non hanno voce, opponendosi a ogni forma di discriminazione. Questa esigenza può sembrare impellente, ma scaturisce naturalmente dalla nostra fede in un Dio che ha ritenuto opportuno conferire a ogni persona umana lo straordinario titolo di immagine divina.

Vocazione creativa e relazionale dell'umanità

La creazione dell'umanità a immagine di Dio non si limita a uno stato passivo. Implica una vocazione attiva: prolungare l'opera creativa di Dio e vivere in relazione. Queste due dimensioni – creatività e relazionalità – sono intimamente legate e definiscono la missione umana nel mondo.

Dio crea attraverso la sua parola: parla e le cose accadono. Questa potenza creativa si esprime nell'ordine, nella bellezza e nella diversità del creato. Anche gli esseri umani, a sua immagine, sono chiamati a creare. Non dal nulla – solo Dio crea ex nihilo – ma da ciò che gli è donato. Questa creatività umana si manifesta in tutti gli ambiti: arte e cultura, scienza e tecnologia, organizzazione sociale e politica, lavoro ed economia. Ogni volta che gli esseri umani trasformano la materia, ordinano il caos o danno vita a bellezza o utilità, estendono, a modo loro, l'atto creativo divino.

Questa visione conferisce al lavoro umano una dignità spirituale. Lungi dall'essere una maledizione o una mera necessità economica, il lavoro diventa partecipazione all'opera di Dio. Il contadino che coltiva la terra, l'artigiano che plasma la materia, l'insegnante che risveglia le coscienze, lo scienziato che svela i misteri dell'universo: tutti realizzano, ciascuno a modo suo, questa vocazione creativa. Anche i compiti più umili, quando svolti con cura e attenzione, riflettono questa collaborazione all'opera divina. San Paolo scriverà più tardi che siamo "collaboratori di Dio" (1 Cor 3,9), dando così una formulazione esplicita a ciò che era già implicito nel racconto della Genesi.

Ma attenzione: questa vocazione creativa non è una carta bianca per lo sfruttamento. Il comando di "soggiogare" la terra e "dominare" gli animali deve essere riletto alla luce dell'intero disegno divino. È un dominio di servizio, non un dominio arbitrario o violento. Dio affida il creato all'umanità come un giardino prezioso da coltivare e custodire. La padronanza tecnica non ci esime dalla responsabilità morale. Al contrario, quanto più aumenta la nostra capacità di intervenire sulla natura, tanto maggiore è la nostra responsabilità. L'attuale crisi ecologica ci ricorda dolorosamente che abbiamo tradito questa vocazione sfruttando la terra come una risorsa infinita da saccheggiare anziché come un dono sacro da preservare.

Altrettanto fondamentale è la dimensione relazionale dell'immagine divina. «Li creò maschio e femmina»: la dualità sessuale non è un dettaglio biologico, ma una struttura essenziale dell'esistenza umana. Siamo esseri-per-la-relazione, rivolti all'altro, incompleti nella solitudine. La narrazione parallela del capitolo 2 della Genesi svilupperà questa intuizione: «Non è bene che l'uomo sia solo» (Gen 2,18). L'alterità sessuale è la forma primaria, ma non esclusiva, di questa apertura relazionale. Essa si estende a tutte le forme di comunione umana: amicizia, famiglia, comunità, società.

Questa vocazione relazionale trova il suo fondamento ultimo nella natura stessa di Dio. Se Dio è amore, come afferma san Giovanni (1 Gv 4,8), allora l'essere umano creato a sua immagine è fatto per amare. L'amore non è un sentimento facoltativo o un lusso morale, ma la legge fondamentale della nostra esistenza. Ci realizziamo nel dono di noi stessi, nel riconoscimento degli altri, nella costruzione di legami autentici. Al contrario, l'isolamento, l'egoismo e la strumentalizzazione degli altri ci sfigurano e ci allontanano dalla nostra verità più profonda.

Concretamente, vivere questa vocazione creativa e relazionale richiede di integrare diverse dimensioni nella nostra vita quotidiana. In primo luogo, considerare il nostro lavoro, qualunque esso sia, come una partecipazione all'opera di Dio, cercando di realizzarla con eccellenza e coscienziosità. In secondo luogo, coltivare i nostri talenti creativi – artistici, intellettuali, manuali – non per orgoglio, ma come risposta alla chiamata divina inscritta in noi. In terzo luogo, investire nelle relazioni: dedicare tempo ed energie ai nostri cari, coltivare amicizie e impegnarsi in comunità in cui possiamo dare e ricevere. In quarto luogo, resistere alla tentazione della solitudine autosufficiente o dello sfruttamento degli altri, due tentazioni simmetriche che negano la nostra vocazione relazionale.

Responsabilità ecologica e tutela del creato

Il racconto della Genesi pone l'umanità al vertice della creazione, affidandole una missione di dominio sugli animali e di sottomissione della terra. Questa affermazione è stata storicamente interpretata, soprattutto nel mondo occidentale moderno, come una licenza per lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali. Questa lettura ha contribuito alla catastrofe ecologica che stiamo vivendo oggi. Eppure, un'attenta rilettura del testo rivela una prospettiva completamente diversa: quella della responsabilità ecologica al centro della vocazione umana.

Passiamo in rassegna il vocabolario utilizzato. Il verbo ebraico "radah", tradotto come "dominare", designa effettivamente l'esercizio dell'autorità. Ma nel contesto biblico, questa autorità è sempre intesa come una responsabilità di servizio. Il re ideale, nella Bibbia, non è un tiranno capriccioso, ma un pastore che si prende cura del suo gregge, un giudice che difende i deboli. Allo stesso modo, il dominio umano sul creato deve essere esercitato secondo il modello di Dio stesso, che crea con gentilezza, ordine e cura. L'umanità è chiamata a essere fedele custode del creato, non il suo proprietario assoluto.

La narrazione sottolinea la bontà della creazione. In ogni fase, Dio contempla la sua opera e dichiara: "Questo era buono". Dopo la creazione dell'umanità, il giudizio diventa: "Questo era molto buono". Questa bontà intrinseca della creazione precede qualsiasi utilità per gli esseri umani. Le creature hanno valore in sé stesse, perché sono volute e amate da Dio. Questa prospettiva stabilisce un'ecologia teologica che riconosce la dignità intrinseca della natura, indipendentemente dal suo utilizzo umano. Oceani, foreste, animali non sono semplici risorse da sfruttare, ma creature che portano il sigillo del loro Creatore.

La dieta vegetariana iniziale, sia per gli esseri umani che per gli animali, suggerisce un'armonia originaria, libera dalla violenza. Certo, questo regime idilliaco verrà rapidamente modificato dopo il Diluvio (Gen 9,3), riconoscendo così il realismo di un mondo segnato dal peccato. Ma l'ideale rimane come orizzonte escatologico: il profeta Isaia evocherà un tempo in cui "il lupo dimorerà insieme con l'agnello" (Is 11,6), riacquistando così l'armonia perduta del Giardino dell'Eden. Questa visione ci ricorda che la predazione e lo sfruttamento non sono l'ultima parola nella storia.

La responsabilità ecologica deriva anche dal comandamento di coltivare e custodire il giardino (Gen 2,15). Questi due verbi – coltivare e custodire – definiscono mirabilmente il giusto rapporto con la natura. Coltivare significa trasformare, migliorare e rendere fecondo. Gli esseri umani non sono chiamati a lasciare la natura completamente selvaggia, ma a cooperare con essa per trarne sostentamento e bellezza. Custodire significa proteggere, preservare e trasmettere. La terra non ci appartiene come proprietà assoluta; la riceviamo in eredità e dobbiamo trasmetterla alle generazioni future. Questa duplice esigenza – trasformazione creativa e conservazione responsabile – definisce un'ecologia integrale che rifiuta sia il conservazionismo paralizzante sia il produttivismo distruttivo.

Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato si', ha magistralmente sviluppato questa teologia ecologica radicata nella Genesi. Denuncia la "cultura dello scarto" e il "paradigma tecnocratico" che riducono la natura a un insieme di risorse sfruttabili. Invoca un'"ecologia integrale" che riconosca l'interconnessione tra crisi ambientali e sociali. I più poveri sono le prime vittime del degrado ecologico: soffrono l'inquinamento, i disastri climatici e la scarsità di risorse. La responsabilità ecologica è quindi inseparabile dalla giustizia sociale.

Concretamente, vivere questa responsabilità implica conversioni a diversi livelli. A livello personale: adottare uno stile di vita sobrio, ridurre i consumi, privilegiare prodotti rispettosi dell'ambiente, limitare gli sprechi. A livello comunitario: sostenere iniziative ecologiche locali, partecipare a progetti di conservazione o restauro, sensibilizzare chi ci circonda. A livello politico: promuovere politiche ambientali ambiziose, sostenere organizzazioni ambientaliste, votare per rappresentanti impegnati. A livello spirituale: coltivare una contemplazione ammirata della natura, riconoscere in essa l'opera di Dio, sviluppare gratitudine per il dono della creazione.

Questa responsabilità ecologica non è un peso tetro, ma una gioiosa partecipazione all'opera creativa di Dio. Prendendoci cura della terra, onoriamo il suo Creatore. Proteggendo la biodiversità, preserviamo la ricchezza dell'opera di Dio. Trasmettendo un pianeta abitabile alle generazioni future, adempiamo alla nostra vocazione di fedeli amministratori.

Tradizione e liturgia

Il tema dell'immagine di Dio ha permeato l'intera tradizione cristiana, suscitando un'ininterrotta riflessione teologica e alimentando la spiritualità dei credenti. I Padri della Chiesa, in particolare, hanno meditato profondamente su questa nozione, arricchendola di nuove prospettive alla luce del mistero di Cristo.

Nel II secolo, Ireneo di Lione distinse tra "immagine" e "somiglianza". Secondo lui, l'immagine (eikôn) si riferisce alle capacità naturali degli esseri umani – ragione, libertà, capacità di relazione – che non vanno mai completamente perdute. La somiglianza (homoiosis), invece, si riferisce alla santità, alla conformità a Dio, che può essere persa a causa del peccato ma ripristinata dalla grazia. Questa distinzione avrebbe influenzato profondamente sia la teologia orientale che quella occidentale.

I Padri greci, in particolare Gregorio di Nissa e Massimo il Confessore, svilupparono una teologia della divinizzazione (theosis). Gli esseri umani, creati a immagine di Dio, sono chiamati a diventare partecipi della natura divina (2 Pt 1,4). Questa partecipazione non abolisce la differenza tra Creatore e creatura, ma eleva l'umanità a un'intima comunione con Dio. La vita spirituale diventa così un cammino di progressiva restaurazione dell'immagine sfigurata dal peccato e di crescita nella somiglianza divina.

Agostino d'Ippona esplora un'altra dimensione: cerca nell'anima umana tracce della Trinità. Memoria, intelligenza e volontà, sostiene, riflettono la struttura trinitaria di Dio. Questa analogia psicologica diventerà un classico nella teologia occidentale, sebbene sia stata criticata per l'eccessiva intellettualizzazione dell'immagine divina.

Nel XIII secolo, Tommaso d'Aquino sistematizzò la riflessione patristica. Affermò che l'immagine di Dio risiede principalmente nell'intelletto e nella volontà, facoltà spirituali attraverso le quali gli esseri umani possono conoscere e amare Dio. Ma insistette anche sul fatto che questa immagine trova la sua perfezione in Cristo, l'Immagine perfetta del Padre (Col 1,15). Tutta la cristologia è quindi anche un'antropologia: conoscere Cristo significa conoscere ciò che l'umanità è chiamata a diventare.

La Riforma protestante ha sottolineato la deturpazione dell'immagine divina causata dal peccato. Lutero e Calvino hanno sottolineato la corruzione radicale della natura umana dopo la Caduta, pur sostenendo che l'immagine permane in qualche modo, anche se oscurata. Solo la grazia di Cristo può restaurare questa immagine e permettere agli esseri umani di riscoprire la loro vocazione originaria.

Il Concilio Vaticano II riprenderà questo tema nella costituzione Gaudium et Spes, affermando che Cristo «manifesta pienamente l'uomo a se stesso» (GS 22). È contemplando il Verbo incarnato che comprendiamo la nostra dignità e vocazione. Il mistero dell'Incarnazione rivela che Dio ha voluto unirsi all'umanità nel modo più intimo possibile, assumendo la nostra natura per elevarci alla partecipazione divina.

Liturgicamente, il tema dell'immagine di Dio risuona in modo particolare nelle celebrazioni battesimali e pasquali. Il Battesimo è inteso come la restaurazione dell'immagine sfigurata dal peccato originale. Il catecumeno, immerso nelle acque battesimali, muore al peccato e risorge come uomo nuovo, a immagine di Cristo. La Pasqua celebra questa rigenerazione dell'umanità: Cristo, il nuovo Adamo, inaugura una nuova creazione in cui l'immagine divina risplende in tutta la sua gloria.

Anche le preghiere eucaristiche riecheggiano questo tema. L'offertorio presenta il pane e il vino come "frutto della terra e del lavoro umano", riconoscendo così la collaborazione tra creazione divina e creatività umana. L'epiclesi invoca lo Spirito Santo perché trasformi questi doni, ma anche perché trasformi l'assemblea nel Corpo di Cristo, compimento ultimo della vocazione dell'umanità fondata sull'immagine.

Meditazioni

Per integrare concretamente il messaggio della Genesi nella nostra vita quotidiana e nelle nostre preghiere, ecco un percorso spirituale in sette tappe, ispirato ai sette giorni della creazione.

Primo giorno: Contemplazione della dignità personalePrenditi un momento di silenzio per meditare sulla tua dignità come immagine di Dio. Ripeti a te stesso: "Sono creato a immagine di Dio". Lascia che questa verità penetri nella tua coscienza, dissipando pensieri di autoironia o paragoni negativi. Accetta te stesso così come sei, con i tuoi punti di forza e di debolezza, come creatura voluta e amata da Dio.

Secondo giorno: Riconoscimento della dignità degli altriScegli qualcuno a te vicino, preferibilmente qualcuno che ti irrita o ti crea problemi. Guarda mentalmente questa persona e ripeti: "Anche loro sono creati a immagine di Dio". Cerca di percepire, al di là dei difetti o dei conflitti, questa presenza divina in loro. Se possibile, fai un gesto concreto di riconoscimento: un sorriso, una parola gentile, una preghiera per loro.

Terzo giorno: Gratitudine per il creatoImmergetevi nella natura, o semplicemente guardate fuori dalla finestra un albero, il cielo o un animale. Prendete coscienza della bontà del creato, della sua bellezza gratuita. Ringraziate Dio per questo dono. Chiedetevi: come posso rispettare e proteggere meglio questo creato?

Quarto giorno: Offerta del lavoroAll'inizio della giornata lavorativa, offri esplicitamente a Dio ciò che intendi realizzare. Considera il tuo lavoro, per quanto umile, come una partecipazione all'opera creativa di Dio. Sforzati di dare il meglio di te, non per stressante perfezionismo, ma per rispetto della tua vocazione creativa.

Giorno cinque: investimento nelle relazioniIndividua una relazione che necessita di attenzione o di essere riparata. Trascorri del tempo di qualità con quella persona: una telefonata, una visita, un ascolto attento. Ricorda che siamo creati per le relazioni, ed è nella comunione che diventiamo pienamente umani.

Giorno sei: impegno per la giustiziaScegli una causa di giustizia sociale o ambientale che ti rispecchi. Scopri di più, sostieni finanziariamente un'organizzazione, firma una petizione e diffondi la notizia. Riconosci che difendere i diritti umani o il creato significa onorare l'immagine di Dio nel mondo.

Settimo giorno: riposo sabbaticoConcediti un tempo di riposo, senza sensi di colpa. Il sabato non è tempo sprecato, ma tempo dedicato a Dio e alla contemplazione. Resisti alla tentazione del produttivismo. Assapora semplicemente il fatto di esistere, di respirare, di essere amato da Dio. Questo riposo è di per sé un atto di fede: riconosce che non siamo i padroni assoluti della nostra vita.

Conclusione

Il racconto della Creazione in Genesi 1 non è un testo scientifico sulle origini dell'universo, ma una proclamazione teologica sull'identità e la vocazione dell'umanità. Affermando che gli esseri umani sono creati a immagine di Dio, questo testo stabilisce una dignità universale e inalienabile che fonda ogni etica autentica. Questa verità, lungi dall'essere astratta, ha implicazioni rivoluzionarie per la nostra vita personale, sociale ed ecologica.

Riconoscere l'immagine di Dio in ogni essere umano trasforma la nostra visione di noi stessi e degli altri. Questo proibisce ogni discriminazione, ogni sfruttamento, ogni violenza. Richiede un rispetto radicale per la persona, dal concepimento alla morte naturale, indipendentemente dalle sue capacità o dal suo status. Questa prospettiva è il fondamento della lotta per la giustizia sociale, i diritti umani e l'uguaglianza di genere.

Abbracciare la nostra vocazione creativa e relazionale conferisce significato e dignità alla nostra esistenza quotidiana. Il nostro lavoro non è più un dovere, ma piuttosto una partecipazione all'opera divina. Le nostre relazioni non sono più opzionali, ma costitutive della nostra umanità. Siamo chiamati a creare, ad abbellire, a ordinare, rimanendo aperti agli altri e coltivando la comunione.

Assumere seriamente la nostra responsabilità ecologica ci impegna a trasformare il nostro rapporto con la natura. La terra non è un deposito di risorse da esaurire, ma un giardino sacro da coltivare e curare. Questa responsabilità, lungi dall'essere un peso, si collega alla nostra vocazione più profonda di fedeli custodi del creato. Ci invita a una gioiosa sobrietà, a una contemplazione ammirata e a un impegno concreto per la salvaguardia della nostra casa comune.

Ma siamo onesti: vivere pienamente questa vocazione basata sull'immagine è al di là delle nostre forze. Il peccato ha sfigurato l'immagine divina in noi. Siamo incapaci, da soli, di onorare pienamente la nostra dignità. Per questo il racconto della Genesi deve essere riletto alla luce di Cristo. Lui, l'Immagine perfetta del Padre, viene a restaurare l'immagine danneggiata dentro di noi. Incarnandosi, assumendo la nostra umanità, rivela ciò che siamo chiamati a diventare. Morendo e risorgendo, apre la strada a una nuova creazione.

L'appello che ci viene rivolto oggi è quindi duplice. Da un lato, a riconoscere con gratitudine la straordinaria dignità che ci è stata conferita fin dall'inizio. Siamo immagini di Dio! Questa verità dovrebbe riempirci di stupore e responsabilità. Dall'altro, ad accogliere l'opera di Cristo che viene a compiere in noi ciò che non possiamo realizzare da soli. Per grazia battesimale, siamo configurati a Cristo, diventiamo partecipi della vita divina e iniziamo fin da ora a vivere la pienezza della nostra vocazione a immagine.

Che questo racconto della Genesi non rimanga lettera morta, ma diventi lievito di trasformazione nelle nostre vite! Che ispiri la nostra preghiera, guidi le nostre scelte e orienti i nostri impegni! Che ci renda testimoni gioiosi della dignità umana, artefici di giustizia e pace, custodi vigili del creato! Perché onorando l'immagine di Dio in noi e attorno a noi, è Dio stesso che glorifichiamo.

Pratico

Meditazione quotidiana :Ogni mattina, ripeti tre volte: “Sono creato a immagine di Dio” per ancorare la tua dignità nella tua coscienza.

Sguardo contemplativo : Prima di giudicare o criticare qualcuno, ricorda: "Questa persona è l'immagine di Dio".

Ecologia spirituale : Adotta questa settimana una pratica ecologica concreta (riduzione dei rifiuti, compostaggio, risparmio idrico) vivendola come un atto spirituale.

Offerta di lavoro : Quando inizi il tuo lavoro, di': "Signore, ti offro ciò che sto per realizzare oggi come partecipazione alla tua opera creativa".

Investimento relazionale : Trascorri ogni giorno del tempo di qualità con qualcuno a te vicino, senza distrazioni (telefono spento, presenza totale).

Impegno di solidarietà : Scegli una causa di giustizia sociale o ecologica e sostienila concretamente (donazione, volontariato, sensibilizzazione).

Sabato settimanale : Riservate mezza giornata alla settimana al riposo, alla preghiera, alla contemplazione, senza sensi di colpa o produttività.

Riferimenti

testo biblico : Genesi 1,20 – 2,4a (racconto sacerdotale della creazione), Bibbia di Gerusalemme o Traduzione liturgica della Bibbia.

Patristico : Ireneo di Lione, Contro le eresie, Libro V (distinzione immagine/somiglianza); Gregorio di Nissa, La creazione dell'uomo (antropologia teologica).

Teologia medievale : Tommaso d'Aquino, Summa Theologica, Ia, q. 93 (Sull'immagine e somiglianza di Dio nell'uomo).

Magistero contemporaneo : Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, § 12-22 (dignità della persona umana); Papa Francesco, Laudato si' (2015), enciclica sulla salvaguardia della casa comune.

Teologia contemporanea : Karl Barth, Dogmatico, § 41 (L'uomo creato da Dio); Hans Urs von Balthasar, Gloria e Croce, volume I (teologia dell'immagine).

Commentari biblici : Claus Westermann, Genesi 1-11: Un commento (analisi esegetica approfondita); André Wénin, Da Adamo ad Abramo o le peregrinazioni dell'umanità (lettura narrativa e teologica).

Spiritualità : Jean-Yves Leloup, Prendersi cura dell'essere (spiritualità dell'immagine divina); Anselm Grün, L'immagine di Dio in noi (meditazioni pratiche).