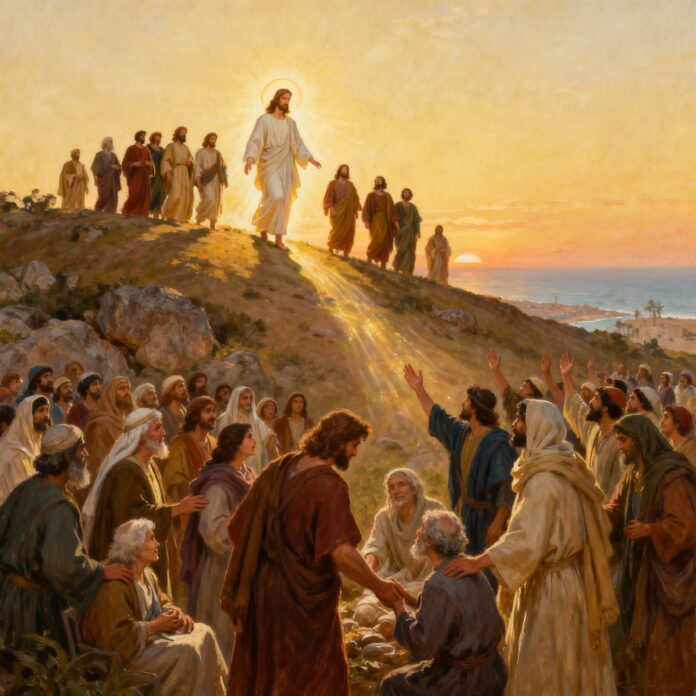

Vangelo di Gesù Cristo secondo San Luca

In quei giorni,

Gesù salì sul monte a pregare,

e trascorse tutta la notte pregando Dio.

Quando arriverà il giorno,

Chiamò i suoi discepoli e ne scelse dodici

ai quali diede il nome di Apostoli:

Simone, al quale diede il nome di Pietro,

André suo fratello,

Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,

Matteo, Tommaso,

Giacomo figlio di Alfeo,

Simone detto lo Zelota,

Giuda figlio di Giacomo,

e Giuda Iscariota, che divenne un traditore.

Gesù scese dal monte con loro

e si fermò su un terreno pianeggiante.

C'era un gran numero di suoi discepoli lì

e una grande moltitudine di persone

vennero da tutta la Giudea, da Gerusalemme,

e la costa di Tiro e Sidone.

Erano venuti per ascoltarlo

e guarire dalle loro malattie;

coloro che erano tormentati da spiriti impuri

stavano riacquistando la salute.

E tutta la folla cercava di toccarlo,

perché da lui usciva una forza

e li guarì tutti.

– Acclamiamo la Parola di Dio.

Scegliere Dodici per trasformare il mondo: la notte di preghiera che ha fondato la Chiesa

Come Gesù ci insegna a discernere le nostre missioni e a formare comunità missionarie attraverso la scelta degli Apostoli.

Nell'oscurità di un monte della Galilea, Gesù trascorse un'intera notte in preghiera prima di compiere l'atto più decisivo del suo ministero terreno: scegliere dodici uomini comuni per una missione straordinaria. Questo racconto di Luca 6,12-19 rivela molto più di un semplice elenco di nomi. Delinea un metodo di discernimento, una pedagogia della missione e un modello di Chiesa che dura da secoli. Questo brano del Vangelo ci invita a comprendere come le nostre scelte di vita, i nostri impegni e le nostre collaborazioni possano essere radicati nella preghiera e portare frutto per il Regno.

Esploreremo innanzitutto il contesto storico e letterario di questo brano lucano, per poi analizzare la struttura narrativa della scelta dei Dodici. Esploreremo poi tre dimensioni fondamentali: la preghiera come fondamento del discernimento, la diversità come comunità ricca e la missione come esito naturale della chiamata. Infine, vedremo come questi insegnamenti si incarnano concretamente nella nostra vita personale, familiare, professionale ed ecclesiale, prima di offrire una meditazione pratica e una preghiera liturgica ispirate a questo testo.

Contesto: Un momento cruciale nel Vangelo di Luca

Il racconto della scelta dei Dodici occupa una posizione strategica nella composizione del Vangelo secondo Luca. Collocato nel capitolo 6, segna un passaggio decisivo tra la fase iniziale del ministero di Gesù in Galilea e il grande discorso che segue immediatamente: il Discorso della Pianura, l'equivalente lucano del Discorso della Montagna di Matteo. Luca, evangelista della misericordia e della preghiera, costruisce la sua narrazione con notevole intenzionalità teologica.

Prima di questo brano, Gesù aveva già compiuto numerosi miracoli, insegnato nelle sinagoghe e chiamato i suoi primi discepoli sulle rive del lago di Genesaret. Aveva suscitato l'entusiasmo delle folle ma anche l'opposizione degli scribi e dei farisei. Era giunto il momento di strutturare il suo movimento, di dare una forma stabile a ciò che poteva rimanere un entusiasmo passeggero. La scelta dei Dodici rispondeva a questa esigenza di fondare una comunità duratura, capace di estendere la sua missione oltre la sua presenza fisica.

Il monte, nella tradizione biblica, non è mai un semplice contesto geografico. Evoca immediatamente il Sinai dove Mosè ricevette la Legge, l'Oreb dove Elia udì la voce di Dio in un sussurro, il Carmelo dove lo stesso Elia affrontò i profeti di Baal. Salendo sul monte, Gesù si colloca in questa discendenza profetica. Si ritira dal tumulto delle città e delle folle per entrare nell'intimità del Padre. L'intera notte di preghiera che Luca menziona esplicitamente costituisce un dettaglio unico di questo evangelista, sottolineando l'importanza capitale della decisione che verrà.

All'alba, Gesù scende di nuovo, ma non da solo. Chiama i suoi discepoli, molti in questa fase del suo ministero, e tra loro ne sceglie dodici. Il verbo greco usato, eklegomai, letteralmente significa "scegliere per sé", "eleggere". Non è un caso che questi dodici ricevano il nome di Apostoli, apostoli in greco, significa "inviati". Non sono scelti per rimanere con Gesù in contemplazione passiva, ma per essere inviati in missione. Il numero dodici risuona ovviamente con le dodici tribù di Israele, a significare che Gesù costituisce il nuovo popolo di Dio, l'Israele restaurato e allargato.

Il seguente elenco di nomi merita un'attenzione particolare. Luca non si limita a elencare freddamente dodici identità. Specifica alcuni dettagli rivelatori: Simone diventa Pietro, la roccia su cui sarà edificata la Chiesa; Simone lo Zelota porta un soprannome che evoca la sua passata appartenenza a un movimento rivoluzionario; Giuda Iscariota è immediatamente presentato come colui "che divenne traditore", un'anticipazione drammatica che getta un'ombra sul tutto. Questi uomini provengono da contesti diversi, hanno temperamenti diversi e incarnano sensibilità a volte opposte.

Dopo la scena della scelta, Gesù scende in una zona pianeggiante dove si radunano discepoli e folle provenienti da ogni parte della regione. Questa geografia simbolica è eloquente: il monte della preghiera e del discernimento, la pianura dell'insegnamento e della guarigione. La verticalità della relazione con Dio precede e alimenta l'orizzontalità della missione verso l'umanità. Le guarigioni e gli esorcismi che chiudono il brano manifestano la potenza che dimora in Gesù e che presto condividerà con i Dodici.

Analisi: tre movimenti di un unico gesto fondativo

Il racconto lucano della scelta degli Apostoli si dipana secondo una struttura narrativa ternaria che merita un'analisi attenta. Primo movimento: l'ascesa in preghiera solitaria. Secondo movimento: la scelta e la nomina dei Dodici. Terzo movimento: la discesa verso la moltitudine per la missione. Questa sequenza di ascensione-elezione-discesa costituisce il paradigma di ogni autentica vocazione cristiana.

La preghiera notturna di Gesù sul monte non è un dettaglio aneddotico che Luca avrebbe aggiunto per amore del pittoresco. Rivela il segreto di ogni vero discernimento. Gesù, pur essendo il Figlio di Dio, non rinuncia a un'ampia consultazione con il Padre prima di prendere una decisione cruciale. Questa notte di dialogo con Dio precede il giorno dell'azione. Nella tradizione spirituale cristiana, questa priorità data alla preghiera contemplativa prima dell'impegno apostolico diventerà una costante. Secoli dopo, Ignazio di Loyola ne farà il cuore della sua pedagogia del discernimento degli spiriti.

L'atto stesso della scelta merita di essere esaminato. Gesù "chiamò i suoi discepoli", un plurale che indica che un gruppo più numeroso lo stava già seguendo. Da questo primo gruppo di discepoli, ne "scelse dodici". Il testo non specifica in base a quali criteri, non menziona prove di abilità, né colloqui di reclutamento. Questo silenzio è eloquente: la scelta è pura iniziativa divina, non è giustificata da meriti umani pregressi. Pietro è impulsivo, Tommaso è scettico, Matteo è un ex esattore delle tasse odiato, Simone è un ex fanatico fazioso, Giuda è un futuro traditore. Gesù non sceglie uomini perfetti, ma uomini disponibili, che formerà gradualmente.

L'elenco dei nomi funziona come un microcosmo dell'umanità. Include fratelli (Simone Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni), uomini di mestieri diversi (pescatori, esattore delle tasse) e sensibilità politiche divergenti (lo zelota rivoluzionario e Matteo, collaboratore del potere romano). Questa diversità non è casuale, ma una scelta deliberata. Gesù costituisce una comunità eterogenea, prefigurando la Chiesa universale che accoglierà tutte le nazioni, tutte le culture, tutte le condizioni sociali. L'unità di questa comunità non si basa sull'omogeneità sociologica, ma sulla comune chiamata di Cristo.

Il nome "Apostoli" che Gesù dà loro definisce la loro identità più profonda. Non sono discepoli nel senso ordinario del termine, cioè studenti che seguono un maestro per imparare passivamente. Sono inviati, mandati e incaricati. La loro formazione con Gesù ha come obiettivo il successivo sviluppo della sua opera. Questa dimensione apostolica e missionaria farà della Chiesa non un circolo chiuso di privilegiati, ma un movimento dinamico rivolto al mondo.

La preghiera come matrice di discernimento e missione

Torniamo alla prima dimensione fondamentale: la notte di preghiera che precede la scelta. Luca scrive letteralmente che Gesù «passò tutta la notte pregando Dio». Questa sottolineatura temporale («tutta la notte») e questa precisione del destinatario («Dio») non sono ridondanti. Sottolineano l'intensità e l'esclusività di questa preghiera. Gesù non prega poche ore prima di andare a dormire; dedica l'intera notte a questa preghiera. Non si ritira semplicemente a riflettere da solo; dialoga con il Padre.

Questa preghiera prolungata ci insegna che le decisioni importanti della nostra vita, quelle che riguardano il nostro futuro e quello degli altri, richiedono una notevole quantità di tempo trascorso alla presenza di Dio. La nostra cultura contemporanea valorizza la velocità, l'efficienza e l'immediatezza delle decisioni. Gesù ci mostra un'altra via: prenderci del tempo, ritirarci dal rumore, entrare nel silenzio, ascoltare la voce dello Spirito. Il discernimento autentico non può essere raggiunto nella fretta o nell'agitazione.

La montagna come luogo di questa preghiera non è casuale. Comporta uno sforzo fisico, un distacco dalla vita quotidiana, un'elevazione simbolica verso Dio. Salire sulla montagna significa accettare di lasciare la comodità della pianura, l'orizzontalità delle occupazioni ordinarie, per entrare nella verticalità dell'incontro con l'Altissimo. Questa geografia spirituale rimane valida anche per noi oggi: il discernimento richiede di creare spazi di ritiro, tempi di silenzio, luoghi favorevoli all'interiorità.

La durata della notte aggiunge un'ulteriore dimensione. La notte è il tempo della fede pura, quando le nostre certezze sensibili svaniscono, quando dobbiamo fidarci senza vedere chiaramente. Giovanni della Croce parlerà della "notte oscura" come luogo di purificazione e di incontro mistico. Gesù si fa carico di questa notte, di questa apparente improduttività, di questa sospensione dell'azione visibile. Ci insegna che la fecondità apostolica scaturisce da questa apparente sterilità della preghiera notturna. Quante vocazioni, quante opere missionarie sono nate in queste veglie silenziose!

Questa preghiera di Gesù prima di scegliere i Dodici stabilisce un principio ecclesiale permanente: ogni nomina, ogni elezione, ogni scelta dei leader nella Chiesa deve essere radicata nella preghiera comunitaria e personale. Gli Atti degli Apostoli lo ricorderanno più volte: prima di scegliere Mattia per sostituire Giuda, la comunità prega; prima di inviare Paolo e Barnaba in missione, la Chiesa di Antiochia digiuna e prega; prima di ordinare gli anziani nelle comunità nascenti, Paolo e Barnaba pregano con digiuno.

Per la nostra vita pratica, questa lezione è cruciale. Prima di scegliere uno stato di vita, una professione, un impegno associativo o ecclesiale, prima di accettare una responsabilità o di affidarla a qualcuno, siamo invitati a imitare Gesù dedicando tempo sufficiente alla preghiera. Non per manipolare Dio o ottenere segni spettacolari, ma per allineare la nostra volontà alla sua, per purificare le nostre motivazioni, per aprirci all'inaspettato nelle sue vie.

La diversità come ricchezza e sfida per la comunità apostolica

L'elenco dei Dodici Apostoli colpisce per la sua eterogeneità. Accosta figure che sembrano opporsi a tutto: Simone lo Zelota, membro di un movimento nazionalista radicale che sosteneva la rivolta armata contro Roma, e Matteo il pubblicano, esattore delle tasse che collaborava con l'occupante romano. Come possiamo immaginare che questi due uomini con impegni politici diametralmente opposti potessero condividere la stessa mensa, la stessa missione, la stessa comunità di vita? Eppure Gesù li scelse entrambi, contando sulla forza unificante della sua chiamata.

Questa diversità non è un compromesso o un difetto di reclutamento. Manifesta una profonda intenzione teologica: il Vangelo trascende le divisioni umane senza negarle. Gesù non chiede a Simone di smettere di essere uno zelota o a Matteo di dimenticare il suo passato di pubblicano. Non li standardizza, non li formatta secondo un modello unico. Li chiama così come sono, con la loro storia, il loro temperamento, le loro ferite, le loro qualità e i loro difetti. La grazia non distrugge la natura; la assume e gradualmente la trasforma.

Ci sono anche molti fratelli tra i Dodici: Simon Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni. Questi legami familiari creano solidarietà ma possono anche generare rivalità. Più avanti nei Vangeli, vedremo i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, rivendicare i primi posti nel Regno, suscitando l'indignazione degli altri dieci. Gesù non ha paura di integrare queste potenziali tensioni all'interno del gruppo apostolico. Farà della loro gestione un apprendistato di carità fraterna e umiltà.

La presenza di Giuda Iscariota nella lista è particolarmente inquietante. Luca si riferisce subito a lui come "colui che si fece traditore", anticipando il dramma della Passione. Perché Gesù scelse un uomo che sapeva destinato a tradirlo? Questa domanda ha tormentato i teologi nel corso dei secoli. Una possibile risposta: Giuda non era predestinato al male; scelse liberamente la sua strada. Gesù lo chiamò autenticamente, offrendogli la stessa grazia degli altri. Il mistero della libertà umana e dei suoi possibili rifiuti rimane irrisolto.

Questa diversità dei Dodici prefigura l'universalità della Chiesa. Fin dall'inizio, la comunità cristiana è chiamata a trascendere le barriere etniche, sociali, culturali e politiche. Paolo lo ha espresso magnificamente: "Non c'è più Giudeo né Greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù" (Gal 3,28). Questa unità nella diversità, questa comunione nella pluralità, costituisce il miracolo permanente della Chiesa, segno della presenza dello Spirito.

Per le nostre comunità parrocchiali, i nostri movimenti ecclesiali, i nostri gruppi apostolici contemporanei, questo insegnamento rimane di fondamentale attualità. Siamo capaci di accogliere la differenza, non come una minaccia ma come un arricchimento? Accettiamo che persone con diverse sensibilità politiche, liturgiche e spirituali collaborino alla stessa missione? Oppure cerchiamo di formare gruppi omogenei in cui tutti la pensano allo stesso modo? La scelta di Gesù ci interpella: Egli voleva una comunità diversificata, segno che l'unità dei cristiani non si basa sull'uniformità ma sull'amore reciproco.

La missione come risultato naturale della chiamata e della formazione

Subito dopo aver scelto e nominato i Dodici, Gesù "scese con loro dal monte e si fermò in un luogo pianeggiante". Questa discesa non è un semplice ritorno geografico; simboleggia il movimento missionario. Dal monte della preghiera alla pianura dell'azione, dal faccia a faccia con Dio al faccia a faccia con l'umanità sofferente, il cammino è diretto. La contemplazione conduce alla missione e la vita interiore alimenta l'impegno esteriore.

Su questa pianura si radunano "un gran numero di discepoli e una grande moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e Sidone". Luca sottolinea l'estensione geografica di questo afflusso: tutta la Palestina, ma anche le vicine regioni pagane (Tiro e Sidone). Anche prima dell'invio missionario post-pasquale, l'universalità della chiamata è evidente. Le folle "venivano per ascoltarlo ed essere guarite dalle loro malattie". Insegnamento e guarigione vanno di pari passo, Parola e segni si fondono.

Gesù guarisce i malati, scaccia gli spiriti impuri e "una forza uscì da lui e guarì tutti". Questa potenza che emana da Gesù viene presto condivisa dai Dodici. Nei capitoli successivi di Luca, Gesù invia prima i Dodici in missione con potere sui demoni e la capacità di guarire le malattie (Luca 9), poi i settantadue discepoli (Luca 10). La missione non è riservata a un'élite clericale, ma viene gradualmente estesa all'intera comunità.

Questa logica missionaria è inscritta nel nome stesso degli Apostoli. Essere apostolo significa essere inviati. I Dodici non furono scelti per formare un'aristocrazia spirituale dotata di privilegi, ma per portare il Vangelo fino ai confini della terra. Dopo la Risurrezione, Gesù li incaricò esplicitamente: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15). Questa missione universale scaturisce dalla scelta iniziale fatta sul monte.

Il metodo di insegnamento di Gesù merita attenzione. Non li invia subito in una missione indipendente. Prima li addestra, li fa camminare con sé, li istruisce gradualmente e li corregge pazientemente. Pietro rinnega, Tommaso dubita, Giacomo e Giovanni cercano i posti di comando e tutti fuggono durante l'arresto. Gesù, tuttavia, non li respinge. Persevera nella sua formazione, arrivando persino a morire per loro prima di risorgere per confermarli definitivamente nella loro missione.

Questa pazienza divina con collaboratori imperfetti consola e incoraggia. Non siamo chiamati a essere perfetti prima di diventare missionari. È accettando la missione, andando avanti nonostante le nostre debolezze, che progrediamo. La Chiesa, il corpo di Cristo che estende la sua missione attraverso i secoli, è composta da peccatori perdonati, non da santi perfetti. La nostra missione non si basa sui nostri meriti, ma sulla grazia che ci precede e ci accompagna.

Vivere oggi la scelta degli Apostoli

Come risuona questa antica storia nella nostra vita contemporanea? In che modo la scelta dei Dodici da parte di Gesù può influenzare le nostre scelte di vita, i nostri impegni, le nostre relazioni? Tre ambiti di applicazione meritano di essere esplorati: personale, comunitario ed ecclesiale.

A livello personale, il testo ci invita a riconsiderare il nostro modo di prendere decisioni importanti. Quante volte scegliamo il nostro percorso professionale, il nostro coniuge, il nostro luogo di residenza, i nostri impegni nella comunità senza aver pregato veramente? Consultiamo amici e consiglieri, valutiamo razionalmente i pro e i contro, ascoltiamo le nostre emozioni: tutto questo è legittimo. Ma ci prendiamo il tempo di scalare la montagna, di trascorrere una notte in preghiera, di sottoporre i nostri progetti a Dio? La vita spirituale non è un compartimento separato dalle nostre decisioni concrete. Deve irrigare e guidare tutte le nostre scelte.

Concretamente, questo può significare stabilire un periodo di ritiro prima di ogni decisione importante. Non necessariamente un'intera notte in montagna in senso letterale, ma un lasso di tempo sufficiente per la preghiera silenziosa, la lettura della Bibbia e un confronto sereno con la volontà di Dio. Monasteri e centri spirituali offrono opportunità per questi momenti di discernimento. Un giorno, un fine settimana, una settimana di silenzio possono trasformare la nostra prospettiva e chiarire il nostro cammino.

A livello comunitario, la storia interroga i nostri modi di formare squadre, gruppi e associazioni. Tendiamo a un'omogeneità rassicurante o accettiamo una diversità arricchente? Nelle nostre parrocchie, accogliamo giovani e anziani, progressisti e conservatori, emotivi e razionali con la stessa gentilezza? Oppure formiamo clan che si ignorano o si criticano a vicenda? Il modello dei Dodici ci sfida: Gesù voleva una comunità diversificata, ci chiama alla stessa apertura mentale.

Questa apertura richiede formazione e conversione continue. Non si tratta di relativizzare la verità o di rinunciare alle nostre convinzioni, ma di imparare a dialogare fraternamente con chi la pensa diversamente. Nei nostri gruppi di lavoro cristiani, nei nostri movimenti apostolici, creiamo spazi di ascolto reciproco, di condivisione delle differenze, di risoluzione pacifica dei conflitti? Oppure lasciamo che le tensioni si inaspriscano fino alla rottura?

A livello ecclesiale, il testo sfida le nostre pratiche di discernimento comunitario riguardo a nomine e missioni. Quando una parrocchia deve nominare i catechisti, quando una diocesi deve nominare un parroco, quando una congregazione deve eleggere un superiore, la preghiera comunitaria precede e accompagna davvero il processo? Oppure ci accontentiamo di procedure amministrative e calcoli politici? L'insegnamento di Gesù è chiaro: prima salire sul monte, pregare a lungo e poi scegliere alla luce dello Spirito.

Tradizione e fonti bibliche

La scelta dei Dodici da parte di Gesù dopo una notte di preghiera rientra in una lunga tradizione biblica di vocazioni divine precedute da periodi di preparazione spirituale. Mosè trascorse quaranta giorni e quaranta notti sul Sinai prima di ricevere le Tavole della Legge. Elia camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino all'Oreb, dove Dio si rivelò nel sussurro di una brezza leggera. Gesù stesso digiunò per quaranta giorni nel deserto prima di iniziare il suo ministero pubblico. Questa ricorrenza del lungo periodo di preparazione prima dell'azione rivela una costante pedagogia divina.

Il numero dodici, lungi dall'essere arbitrario, riecheggia i dodici figli di Giacobbe, antenati delle dodici tribù d'Israele. Scegliendo dodici apostoli, Gesù significa che sta ricostituendo il popolo di Dio, che sta instaurando la nuova Alleanza annunciata dai profeti. Geremia aveva profetizzato: «Ecco, verranno giorni nei quali concluderò con la casa d'Israele una nuova alleanza» (Ger 31,31). È Gesù che stabilisce questa nuova alleanza radunando attorno a sé le dodici colonne del nuovo Tempio vivente che è la Chiesa.

I Padri della Chiesa hanno meditato a lungo su questo brano. Sant'Agostino sottolinea che Gesù ha pregato tutta la notte «per insegnarci a non intraprendere nulla di importante senza prima aver pregato a lungo». E aggiunge che «se il Figlio di Dio aveva bisogno di pregare prima di scegliere, quanto più noi peccatori dobbiamo ricorrere alla preghiera!». Questa logica dell'esemplarità è centrale: Gesù non agisce per necessità personale, ma per indicarci la via.

San Giovanni Crisostomo, nelle sue omelie su Matteo, sottolinea la diversità degli apostoli: "Cristo ha scelto dei pescatori, un pubblicano, uno zelota, per mostrare che il suo Regno non appartiene a nessuna particolare classe sociale, ma è aperto a tutti". Egli vede in questa diversità una profezia della Chiesa universale, dove tutte le nazioni si raduneranno. La comunione dei Dodici, pur nelle loro differenze, prefigura la comunione dei santi attraverso i secoli e i continenti.

La tradizione monastica ha particolarmente valorizzato la preghiera notturna inaugurata da Gesù sul monte. Le funzioni di veglia, che svegliano i monaci nel cuore della notte per cantare i salmi, affondano le loro radici in questa pratica del Signore. San Benedetto, nella sua Regola, prescrive questa funzione notturna come culmine della vita monastica, un momento in cui si veglia con Cristo in attesa del suo ritorno.

Grandi figure spirituali hanno meditato su questa notte di preghiera come modello di contemplazione. Giovanni della Croce vi vede un'immagine di purificazione mistica, Teresa d'Avila un esempio di perseveranza oratoria, Ignazio di Loyola un paradigma del discernimento degli spiriti. Tutti convergono su questa verità: la fecondità apostolica scaturisce dalla profondità contemplativa. "Contemplata aliis tradere", diceva Tommaso d'Aquino: trasmettere agli altri i frutti della propria contemplazione.

Meditazione: una veglia personale di discernimento

Per integrare esistenzialmente l'insegnamento di Luca 6:12-19, ecco un suggerimento per una veglia personale che può essere adattata alla tua situazione. Scegli un momento cruciale della tua vita in cui devi prendere una decisione importante o discernere una chiamata. Riservati una sera e una notte, o almeno diverse ore consecutive.

Preparazione del materiale Trova un luogo che favorisca il silenzio e la preghiera. Potrebbe essere una cappella, una stanza tranquilla della tua casa o un oratorio. Porta con te una Bibbia, un quaderno e qualcosa per scrivere. Spegni tutti i dispositivi elettronici che potrebbero distrarti. Crea uno spazio bello e semplice, magari con un'icona, una candela o elementi naturali che ricordino la montagna del Vangelo.

Prima volta – Ascesa simbolica : Leggi Luca 6:12-19 lentamente. Immagina di accompagnare Gesù nella sua salita notturna sulla montagna. Quali sentimenti, domande e resistenze sorgono dentro di te? Scrivili senza giudizio. Questo primo passo dura circa 30 minuti.

Seconda volta – Preghiera di apertura : Entra in una preghiera spontanea in cui presenti a Dio la decisione da prendere, la chiamata al discernimento. Non cercare ancora una risposta; presenta semplicemente con umiltà la tua situazione. Riconosci il tuo bisogno di aiuto divino, la tua incapacità di vedere chiaramente da solo. Prega con i salmi di supplica, in particolare i Salmi 25, 27 o 139. Questo tempo dura circa 45 minuti.

Terza volta – Ascolto meditativo : Rileggi il brano di Luca molto lentamente, versetto per versetto. Lascia che le parole, le immagini e i gesti di Gesù risuonino. Identificati a turno con Gesù che prega, con i discepoli che attendono e con i Dodici scelti. Quale chiamata personale percepisci? Quale nuova luce sulla tua situazione? Annota le tue intuizioni sul tuo quaderno. Questo tempo può durare da una a due ore.

Quarta volta – Intercessione e silenzio : Prega per tutti coloro che sono coinvolti nella tua decisione. Se si tratta di una scelta di vita, prega per il tuo futuro coniuge, anche se ancora non lo conosci. Se si tratta di un impegno, prega per le persone con cui lavorerai. Poi entra in un lungo silenzio in cui rimani semplicemente alla presenza di Dio, senza parole, in pura disponibilità. Questo silenzio può durare diverse ore.

Quinto passaggio – Revisione e conferma : Al termine della veglia, rivedi i tuoi appunti. Emerge una direzione? Si è verificata una calma interiore? Non forzare nulla; accetta che il discernimento possa richiedere diverse veglie successive. Concludi con un Padre Nostro e un canto di lode. Pianifica di condividere il tuo processo con una guida spirituale che ti aiuterà a discernere l'autenticità di ciò che hai percepito.

Sfide attuali: discernimento nell'era del rumore permanente

I nostri tempi pongono sfide senza precedenti alla pratica del discernimento insegnata da Gesù. Come possiamo pregare tutta la notte quando i nostri smartphone ci chiamano costantemente? Come possiamo scalare la montagna del silenzio quando le nostre città moderne non conoscono più la vera notte né il vero silenzio? Queste domande non sono banali; toccano il cuore della nostra vita spirituale contemporanea.

L'eccessiva connessione digitale rappresenta un ostacolo importante. Siamo diventati dipendenti dai nostri schermi, incapaci di sopportare qualche minuto di disconnessione senza sentirci ansiosi o annoiati. Il discernimento richiede ciò che i monaci chiamano "custodire il cuore", una vigilanza interiore che protegga il nostro spazio intimo dalle intrusioni esterne. Per recuperare questa capacità, sono necessarie pratiche concrete: istituire momenti regolari senza schermi, creare zone silenziose nelle nostre case, magari anche considerare sabba digitali settimanali.

La questione della diversità nelle nostre comunità sta assumendo oggi nuove forme. Come abbiamo visto, Gesù ha scelto uomini con idee politiche opposte. Ma come possiamo vivere questa apertura in società polarizzate, dove ognuno è rinchiuso nella propria bolla informativa? Come possiamo accogliere persone con opinioni politiche, etiche e liturgiche molto divergenti nella stessa comunità parrocchiale senza cadere nel relativismo o nell'indifferenza? La sfida è enorme e richiede una conversione permanente alla carità evangelica che trascenda le legittime differenze senza annullarle.

La missione stessa deve essere ripensata in un contesto di secolarizzazione avanzata. Quando Gesù inviò i Dodici, essi entrarono in un mondo religioso, certamente diviso, ma dove la questione di Dio rimane centrale. Oggi, in Occidente, siamo spesso inviati in un mondo indifferente, più che ostile, un mondo dove Dio è diventato impercettibile o insignificante per molti. Come possiamo essere apostoli in questo contesto? La tentazione potrebbe essere quella di rinunciare a ogni annuncio esplicito e limitarci alla testimonianza silenziosa. Tuttavia, il testo lucano ci ricorda che Gesù insegna e guarisce, parla e agisce. La missione cristiana articola sempre parola e servizio, annuncio e compassione.

Infine, c'è la questione delle donne. I Dodici sono tutti uomini, riflesso della società palestinese del primo secolo. Ma Luca, nel capitolo successivo, menziona esplicitamente le discepole che accompagnano Gesù e provvedono ai suoi bisogni (Lc 8,1-3). La Chiesa oggi è chiamata a riconoscere pienamente i carismi e le missioni delle donne senza rinnegare la struttura apostolica voluta da Cristo. Questo discernimento ecclesiale continua, e richiede preghiera, ascolto dello Spirito e fedeltà alla Tradizione viva.

Preghiera: Veglia degli Apostoli

Signore Gesù, Maestro e Modello della nostra vita, sei salito sul monte per pregare il Padre prima di scegliere i Dodici. Ti ringraziamo per quella notte di preghiera che ha fondato la tua Chiesa e inaugurato la missione apostolica che attraverso i secoli è giunta fino a noi. Insegnaci a pregare come hai pregato tu, a lungo e profondamente, prima delle nostre decisioni importanti.

Tu che hai trascorso la notte in dialogo con il Padre, insegnaci a uscire dal rumore delle nostre vite ed entrare nel silenzio fecondo della tua presenza. Donaci il coraggio di ritirarci sul monte, lontani dalle richieste e dalle agitazioni, per ascoltare la tua voce nel segreto del nostro cuore. Che le nostre scelte di vita, i nostri impegni, le nostre collaborazioni siano radicati in questa preghiera contemplativa che precede e nutre ogni azione autentica.

Ti benediciamo per aver scelto uomini così diversi, imperfetti e umani. Simone l'impulsivo e Andrea suo fratello, Giacomo e Giovanni i figli del tuono, Filippo l'inquisitore, Bartolomeo l'onesto, Matteo il pubblicano convertito, Tommaso lo scettico, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota l'ex rivoluzionario, Giuda figlio di Giacomo e persino Giuda che ti tradirà. Chiamandoli nonostante le loro debolezze, ci consoli e ci incoraggi: ci vuoi così come siamo, con la nostra storia, le nostre ferite, i nostri talenti e i nostri limiti.

Concedici di accogliere la diversità nelle nostre comunità come Tu hai inteso tra i Dodici. Che cessino i nostri giudizi affrettati, le nostre sottili esclusioni e le nostre preferenze di parte. Rendici costruttori di unità nel rispetto delle legittime differenze. Insegnaci a dialogare fraternamente con chi non la pensa come noi, a collaborare pacificamente con chi ci infastidisce e ad amare veramente chi ci è difficile.

Preghiamo per tutti coloro che oggi nella tua Chiesa hanno la responsabilità di nominare, inviare e affidare missioni. I vescovi che ordinano i sacerdoti, i superiori che nominano i responsabili, i parroci che scelgono i catechisti: tutti hanno bisogno del tuo Spirito per discernere correttamente. Possano imitare la tua preghiera serale prima di decidere, possano consultare il Padre prima di agire, possano ascoltare i suggerimenti dello Spirito piuttosto che i calcoli umani.

Mandaci in missione come hai mandato i Dodici. Rendici apostoli autentici, testimoni credibili, servitori gioiosi del Vangelo. Che tutta la nostra vita diventi annuncio della tua Buona Novella, attraverso le nostre parole e le nostre azioni, attraverso le nostre scelte e i nostri sacrifici, attraverso il nostro modo di amare e perdonare. Donaci l'audacia di testimoniare in un mondo spesso indifferente, la tua dolcezza per accogliere chi cerca la verità, la tua forza per perseverare nonostante gli ostacoli.

Guarisci le nostre comunità dalle loro divisioni e dal loro indurimento. Come hai guarito i malati ai piedi della montagna, guarisci le nostre relazioni ferite, le nostre incomprensioni, i nostri risentimenti accumulati. Scaccia dai nostri cuori gli spiriti impuri dell'orgoglio, della gelosia e dell'ambizione mondana. Fai scaturire da noi questa forza d'amore che guarisce e pacifica, che riconcilia e rinvigorisce.

Ti affidiamo in particolare i giovani che sono alla ricerca della loro vocazione, le coppie che discernono il loro cammino, i professionisti che si interrogano sul loro impegno, i pensionati che si chiedono come continuare a servire. Che tutti salgano con te sulla montagna, preghino a lungo il Padre e poi scendano alla pianura della missione con chiarezza e pace interiore.

Amen.

Pratica: dalla montagna alla pianura, il cammino di tutta la vita apostolica

Il racconto della scelta dei Dodici ci offre molto più di un'edificante memoria storica. Delinea il cammino continuo di ogni autentica vocazione cristiana: prima salire sul monte della preghiera, rimanervi il tempo necessario per ascoltare la chiamata di Dio, e poi scendere sulla pianura della missione quotidiana. Questa sequenza di ascesa-preghiera-discesa-missione struttura la nostra esistenza di discepoli chiamati a diventare apostoli.

Concretamente, questo significa stabilire nelle nostre vite ritmi regolari di ritiro e impegno, di contemplazione e azione, di interiorità e servizio. Non può esserci vita spirituale intensa senza questo andirivieni tra la montagna e la pianura, tra il faccia a faccia con Dio e il faccia a faccia con i nostri simili. I monasteri benedettini lo hanno capito bene con il loro motto "Ora et labora" - pregare e lavorare, mai l'uno senza l'altro, sempre l'uno che alimenta l'altro.

La chiamata di oggi è semplice ed esigente: prima della tua prossima decisione importante, scala la tua montagna personale. Può essere una cappella, un luogo immerso nella natura, una stanza silenziosa. Dedica lì del tempo alla preghiera: non pochi minuti frettolosi, ma ore, magari una notte. Condividi la tua situazione con Dio, ascolta la sua Parola nella Scrittura e attendi pazientemente la sua luce. Poi scendi e agisci nella pace interiore che viene da Lui.

Coltivate la diversità nei vostri impegni comunitari. Cercate attivamente la compagnia di coloro che sono diversi da voi, che la pensano diversamente, che provengono da contesti diversi. Come Gesù unì lo zelota e il pubblicano, imparate a collaborare con gioia con personalità diverse. Questo attrito creativo, se vissuto nella carità, arricchirà la vostra comprensione del Vangelo e vi allargherà il cuore.

Infine, abbraccia pienamente la tua missione di apostolo. Sei inviato non solo per te stesso, ma anche per gli altri. La tua fede è un tesoro da condividere, la tua gioia cristiana una luce da irradiare, la tua speranza un sostegno da offrire. Nella tua famiglia, nel tuo lavoro, nel tuo quartiere, nella tua parrocchia, sii la testimonianza umile e fervente che il mondo attende. La messe è abbondante, gli operai pochi. Gesù ti sceglie oggi come ha scelto i Dodici ieri. Rispondi con fiducia e generosità.

Pratico: sette azioni concrete ispirate alla scelta degli Apostoli

- Istituire una veglia mensile di discernimento personale di almeno tre ore, in un luogo che favorisca il silenzio e la preghiera contemplativa.

- Prima di qualsiasi decisione importante (cambiamento professionale, coinvolgimento nella comunità, scelta educativa), dedicate almeno un giorno di ritiro di preghiera per presentarla a Dio.

- Unisciti o crea un gruppo di condivisione ecumenica che riunisca cristiani di diverse sensibilità per imparare il dialogo fraterno di fronte alle differenze.

- Individua concretamente una persona nella tua comunità con cui hai difficoltà a collaborare e compi tre gesti pratici di carità nei suoi confronti.

- Partecipa attivamente a un servizio missionario parrocchiale (catechesi, visita agli ammalati, preparazione al matrimonio) per vivere concretamente la tua missione apostolica.

- Organizzate ogni anno con il vostro team o movimento una giornata di preghiera comune prima di appuntamenti e scelte di orientamenti pastorali importanti.

- Medita ogni mattina per cinque minuti su un versetto di Luca 6:12-19, chiedendo la grazia di imitarlo nella tua giornata.

Riferimenti

Fonti primarie

- Vangelo secondo Luca, capitoli 6-9, per il contesto del ministero in Galilea e degli invii missionari dei discepoli

- Atti degli Apostoli, capitoli 1-2, per il ruolo dei Dodici nella Chiesa primitiva e la sostituzione di Giuda

- Prima Lettera ai Corinzi 12, per la teologia paolina della diversità dei carismi nell'unità del Corpo di Cristo

Fonti patristiche e magisteriali

- Sant'Agostino, Commento al Vangelo di Giovanni, in particolare i trattati sulla chiamata dei discepoli e sulla costituzione della Chiesa

- San Giovanni Crisostomo, Omelie su Matteo, per la sua meditazione sulla diversità degli apostoli e l'universalità della chiamata evangelica

- Costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, capitoli 2 e 3, sul popolo di Dio e la struttura gerarchica della Chiesa

Letteratura spirituale contemporanea

- Giacomo Filippo, Ascoltando la grazia, Editions des Béatitudes, per una pedagogia attuale del discernimento nello Spirito Santo

- Timothy Radcliffe, Allora perché essere cristiani?, éditions du Cerf, per una riflessione sulla missione apostolica nel mondo secolarizzato contemporaneo

Questo articolo sviluppa una meditazione sistematica su Luca 6,12-19 in sette dimensioni complementari: contesto biblico, analisi narrativa, preghiera e discernimento, diversità comunitaria, invio missionario, applicazioni concrete e spiritualità liturgica. Offre un percorso completo che consente al lettore di appropriarsi esistenzialmente del gesto fondante di Gesù che sceglie i Dodici Apostoli dopo una notte di preghiera, per viverne le implicazioni nella propria vita personale e comunitaria oggi.