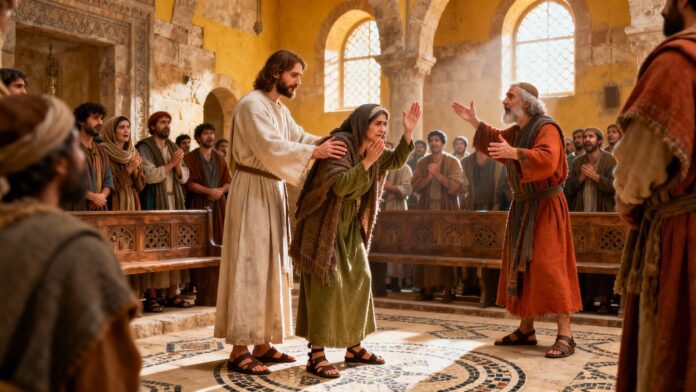

Vangelo di Gesù Cristo secondo San Luca

A quel tempo,

Gesù stava insegnando in una sinagoga,

il giorno di sabato.

E c'era una donna lì, posseduta da uno spirito

che l'aveva resa disabile per diciotto anni;

era tutta curva

e assolutamente incapace di raddrizzarsi.

Quando Gesù la vide, la chiamò e disse:

«Donna, sei liberata dalla tua infermità.»

E gli impose le mani.

In quel preciso momento tornò dritta

e diede gloria a Dio.

Allora il capo della sinagoga, indignato

per vedere Gesù guarire di sabato,

parlò e disse alla folla:

“Ci sono sei giorni di lavoro;

venite e siate guariti in quei giorni,

e non nel giorno di sabato."

Il Signore gli rispose:

“Ipocriti!

Ognuno di voi nel giorno di sabato,

non scioglie forse il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia?

per portarlo a bere?

Dunque questa donna, figlia di Abramo,

che Satana aveva legato diciotto anni prima,

Non avrebbe dovuto essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?

A queste parole di Gesù,

tutti i suoi avversari furono pieni di vergogna,

e tutta la folla era gioiosa

per tutte le azioni brillanti che stava compiendo.

– Acclamiamo la Parola di Dio.

Liberare i corpi piegati: quando la misericordia sfida la legge

Come la guarigione del sabato rivela la dignità umana di fronte ai rigidi sistemi religiosi e ci invita a scegliere l'amore pratico rispetto all'osservanza formale.

Il racconto della donna curva guarita da Gesù di sabato solleva una domanda scottante: a volte è necessario infrangere le regole per fare del bene? In questo brano del Vangelo di Luca, Gesù si confronta direttamente con una religiosità rigida che antepone l'osservanza all'individuo. Questa donna, curva in due per diciotto anni, invisibile a tutti, diventa il simbolo di ogni dignità umana soffocata da sistemi che hanno perso la loro anima. L'episodio mette in discussione il nostro rapporto con le norme, con la sofferenza degli altri e con ciò che costituisce veramente la santità.

Questo articolo esplora come Gesù ristabilisca la dignità di una donna emarginata sfidando le autorità religiose. Analizzeremo il contesto di questa guarigione del Sabato, le implicazioni teologiche del confronto e le applicazioni concrete per la nostra vita: riconoscere l'invisibile, scegliere la misericordia al posto del legalismo e integrare una spiritualità liberatrice nelle nostre pratiche quotidiane.

Il testo nella sua struttura una sinagoga, un sabato, un incontro

Il Vangelo di Luca situa con precisione questo evento: Gesù sta insegnando in una sinagoga di sabato. Questo dettaglio non è insignificante. La sinagoga rappresenta il cuore della vita religiosa ebraica, il luogo in cui si legge e si discute la Torah, dove la comunità si riunisce per pregare. Il sabato, da parte sua, costituisce il culmine della settimana ebraica, un giorno dedicato al riposo e a Dio, basato sul racconto della Creazione e sull'Alleanza sinaitica. Osservare il sabato significa astenersi da ogni lavoro, una prescrizione scritta nel Decalogo stesso.

In questo contesto sacro, appare una donna. Luca la descrive come "posseduta da uno spirito che la rendeva inferma da diciotto anni". Questa impressionante durata sottolinea l'età e l'apparente irreversibilità della sua condizione. È "completamente curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi". L'immagine è impressionante: questa donna non può guardare avanti, né verso il cielo, né incontrare lo sguardo degli altri. Il suo corpo curvo testimonia l'esclusione sociale oltre che fisica. Nell'antichità, una tale infermità rendeva impossibile la normale partecipazione alla vita comunitaria.

Gesù non rimane indifferente. Il testo specifica che la "vede". Questo sguardo non è quello distratto che si pone su una presenza abituale e quindi invisibile. È una percezione attiva, un riconoscimento. La chiama direttamente: "Donna, sei liberata dalla tua infermità". Poi le impone le mani. La reazione è immediata: "In quello stesso istante si raddrizzò e diede gloria a Dio". La guarigione non si limita al fisico; restituisce alla donna la capacità di glorificare Dio, di partecipare pienamente al culto.

Ma questa liberazione scatena una reazione violenta. Il capo della sinagoga, "indignato", non si rivolge direttamente a Gesù, ma alla folla. Invoca la legge del sabato: "Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; venite dunque in quelli a farvi guarire, e non di sabato". La sua argomentazione si basa su un'interpretazione rigorosa del divieto di lavoro imposto dal sabato. Per lui, la guarigione costituisce lavoro, e quindi una trasgressione. La sua rabbia rivela una preoccupazione: mantenere l'ordine religioso, anche a costo di prolungate sofferenze umane.

La risposta di Gesù è feroce. Inizia con la parola "Ipocriti", denunciando un'incoerenza morale. Poi usa un argomento a fortiori: se tutti slegano il proprio bue o asino per portarlo a bere di sabato, perché rifiutarsi di liberare "una figlia di Abramo"? Questa espressione è cruciale. Gesù non dice "questa donna malata", ma "una figlia di Abramo", restituendole la piena appartenenza al popolo dell'Alleanza. Non è un caso clinico, ma una persona dotata di dignità e diritti. Satana l'aveva "legata"; Gesù la slega. La metafora del legame è potente: evoca prigionia, schiavitù, oppressione. Il racconto si conclude con una doppia reazione: la vergogna degli avversari e la gioia della folla per le "azioni geniali" di Gesù.

Analisi: Il sabato per l'uomo, non l'uomo per il sabato

Questa narrazione si concentra su alcune importanti tensioni teologiche che percorrono i Vangeli. La prima riguarda la natura stessa del Sabato. Nella tradizione ebraica, il Sabato è un dono, un segno dell'Alleanza, un'anticipazione del riposo divino. Come afferma il Deuteronomio, esso commemora anche la liberazione dall'Egitto: "Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto uscire di là" (Dt 5,15). Il Sabato è quindi intrinsecamente legato alla libertà, alla liberazione. Tuttavia, un'interpretazione rigorosa ha finito per trasformare questo giorno di liberazione in una camicia di forza. L'osservanza meticolosa delle trentanove categorie di lavori proibiti è diventata fine a se stessa, oscurandone il significato originario.

Gesù, con il suo gesto, riafferma lo scopo del sabato: esso è fatto per l'uomo, per la sua completa restaurazione, non per schiacciarlo sotto prescrizioni esigenti. Altrove, Marco riporta questa parola esplicita: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato» (Mc 2,27). La guarigione della donna curva illustra concretamente questo principio. Quale uso migliore del sabato se non quello di liberare una persona da diciotto anni di sofferenza? Il riposo sabbatico trova la sua pienezza nella restaurazione dell'immagine di Dio nell'essere umano.

Poi, Gesù rivela una gerarchia di valori. Di fronte all'apparente conflitto tra la legge del sabato e il comandamento dell'amore, sceglie senza esitazione. Gli oppositori di Gesù ragionano in termini di permesso e divieto: è lecito guarire di sabato? Gesù, da parte sua, ragiona in termini di obbligo morale: come si può non guarire quando c'è sofferenza, quando la liberazione è possibile? Il suo argomento comparativo (il bue o l'asino) funziona su due livelli. In primo luogo, mostra l'incoerenza: è lecito slegare un animale per il suo benessere, ma ci si rifiuta di "slegare" un essere umano. In secondo luogo, rivela una priorità: se anche gli animali beneficiano di un'eccezione sabbatica per i loro bisogni vitali, quanto più una "figlia di Abramo"?

Il termine "figlia di Abramo" ha un notevole peso teologico. Abramo è il padre della fede, colui con cui Dio ha stabilito la sua Alleanza. Chiamando questa donna "figlia di Abramo", Gesù la reintegra pienamente nel popolo eletto. Non è un'estranea marginale e tollerata. Appartiene al cuore stesso dell'identità di Israele. La sua sofferenza diventa una questione comunitaria, non un problema individuale che dovrebbe gestire da sola. Inoltre, chiamandola così, Gesù sottolinea che è l'erede delle promesse, la destinataria della benedizione divina. La sua guarigione non è un favore eccezionale, ma la restaurazione di un diritto usurpato da Satana.

Infine, il racconto descrive una battaglia spirituale. Luca specifica che "Satana aveva legato" questa donna. La malattia non è presentata come una semplice disfunzione fisiologica, ma come un'oppressione spirituale. Gesù non guarisce semplicemente; libera, libera. Il suo ministero adempie le profezie messianiche: "Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per portare ai poveri il lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi" (Luca 4:18). La donna curva incarna tutti questi prigionieri, questi oppressi. La sua guarigione è un segno del Regno che verrà, un Regno in cui Satana si ritira, dove le catene vengono spezzate, dove corpi e anime vengono raddrizzati.

Dignità umana contro legalismo religioso

Il confronto tra Gesù e il capo della sinagoga rivela un pericolo permanente in ogni pratica religiosa: il legalismo. Il legalismo consiste nell'elevare le regole al livello di assoluti, separandole dal loro scopo e osservandole meccanicamente, senza riguardo per le persone. Il capo della sinagoga non vede una donna che soffre da diciotto anni; vede una potenziale trasgressione del sabato. La sua preoccupazione non è per il bene di questa persona, ma per la preservazione del sistema normativo.

Questo legalismo ha diverse radici. Innanzitutto, offre una rassicurante sicurezza. Quando abbiamo un elenco chiaro di comandamenti e divieti, sappiamo esattamente dove ci troviamo. L'osservanza diventa misurabile, controllabile. Possiamo dire a noi stessi: "Ho rispettato tutte le regole, quindi sono giusto". Questa logica elimina la complessità morale, la richiesta di discernimento e la responsabilità personale di fronte a situazioni inedite. Sostituisce un rapporto vivo con Dio con una contabilità religiosa.

In secondo luogo, il legalismo serve interessi di potere. Chi controlla l'interpretazione delle regole controlla la comunità. Il capo della sinagoga difende la sua autorità tanto quanto la legge. Se Gesù può guarire di sabato invocando misericordia, ciò relativizza l'intero sistema di divieti di cui sono responsabili le autorità. L'indignazione del capo riflette questa minaccia percepita: Gesù offre un altro modo per accedere a Dio, un modo che aggira i mediatori ufficiali.

Ma Gesù non rifiuta la Legge. La adempie rivelandone lo spirito più profondo. La Torah stessa afferma: «Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv 19,18). Comanda anche: «Non sarai indifferente al sangue del tuo prossimo» (Lv 19,16). Come si conciliano questi imperativi con il rifiuto di alleviare le sofferenze di sabato? Gesù mostra che il comandamento dell'amore è la chiave ermeneutica di tutta la Legge. Quando un'interpretazione della Legge contraddice l'amore, è l'interpretazione a essere errata, non l'amore.

Questa priorità della dignità umana risuona con forza oggi. Quante volte le istituzioni religiose hanno sacrificato persone sull'altare della dottrina o della disciplina? Quante esclusioni, condanne e silenzi complici di fronte agli abusi sono stati osservati in nome della preservazione dell'ordine costituito? La storia della donna curva è un monito: quando la religione diventa strumento di oppressione anziché di liberazione, tradisce la sua missione. La vera fedeltà a Dio richiede il riconoscimento della dignità inalienabile di ogni persona, soprattutto delle più vulnerabili.

Riconoscere e liberare l'"invisibile" oggi

Il gesto di Gesù verso la donna curva illumina la nostra responsabilità collettiva verso coloro che la società rende invisibili. Questa donna era fisicamente presente nella sinagoga, ma nessuno la vedeva veramente. Il suo corpo curvo la condannava a una forma di inesistenza sociale. Quante persone oggi sono presenti tra noi, eppure rimangono invisibili?

I senzatetto nelle nostre strade ne sono l'esempio più eclatante. Milioni di persone ogni giorno passano accanto a chi vive per strada, ma distolgono lo sguardo. L'insicurezza economica, la malattia mentale e la dipendenza rendono queste persone invisibili alla maggior parte delle persone. Diventano parte del paesaggio urbano, un fastidio da ignorare o aggirare. Eppure, come la donna del Vangelo, sono "figli e figlie di Abramo", esseri umani dotati di dignità intrinseca.

Gli anziani nelle nostre società sperimentano spesso una forma di curvatura sociale. Relegati ai margini, isolati nelle istituzioni, privati del loro ruolo sociale, diventano invisibili. La loro saggezza non è più ricercata, la loro esperienza non è più apprezzata. I loro corpi invecchiati, come quelli della donna curva, diventano un ostacolo al loro riconoscimento come membri a pieno titolo della comunità. Gesù, raddrizzando questa donna, ci chiama a raddrizzare gli anziani, a reintegrarli al centro delle nostre preoccupazioni.

Lavoratori precari, migranti, persone con disabilità, vittime di violenza domestica: sono tutte categorie che le nostre società tendono a emarginare, a rendere curve, incapaci di stare dritte e guardare l'orizzonte con speranza. Il racconto del Vangelo ci interpella: li vediamo davvero? O li ignoriamo, assorbiti dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre osservanze?

Il riconoscimento richiede uno sguardo attivo, un'attenzione deliberata. Gesù "vede" la donna. Questo verbo implica una percezione che va oltre la semplice registrazione retinica. È un vedere che diventa riconoscimento, che conferisce esistenza e dignità. Siamo chiamati a coltivare questo sguardo. Si comincia con gesti semplici: salutare per nome la persona senza fissa dimora, prendersi il tempo di ascoltare un collega in difficoltà, visitare un vicino anziano, difendere i diritti di un lavoratore sfruttato.

La liberazione, quindi, richiede più di uno sguardo. Gesù non si limitò a vedere la donna; la chiamò, le impose le mani e la guarì. La liberazione richiede azioni concrete. Per noi, questo può significare impegnarci per politiche pubbliche più eque, impegnarci in organizzazioni caritatevoli, denunciare le strutture di oppressione e offrire il nostro tempo e le nostre competenze al servizio dei più vulnerabili. A volte, la liberazione implica la trasgressione di certe convenzioni sociali, lo sconvolgimento dell'ordine costituito, proprio come Gesù sconvolse il capo della sinagoga.

Applicazioni: Misericordia, Discernimento e Impegno

Come possiamo tradurre gli insegnamenti di questa storia nella nostra vita quotidiana? Stanno emergendo diversi ambiti di applicazione, che toccano diverse sfere dell'esistenza.

Nella vita ecclesiale, la sfida è coltivare una comunità che liberi anziché opprimere. Troppo spesso, le parrocchie riproducono gli schemi criticati da Gesù: rigidità nelle pratiche, formalismo liturgico, giudizio morale verso chi non si conforma alle norme. Imitare Gesù significa creare spazi in cui tutti, indipendentemente dalla loro situazione, possano affermarsi. Ciò richiede accoglienza incondizionata, ascolto non giudicante e cura pastorale incentrata sulla persona piuttosto che sulle regole.

Nella vita professionale, l'episodio ci invita a mettere in discussione i sistemi che piegano gli individui. Condizioni di lavoro degradanti, pressione costante a raggiungere risultati, gestione disumanizzante: sono tutte forme moderne di piegamento. I cristiani impegnati nel mondo del lavoro sono chiamati a essere agenti di cambiamento, a promuovere pratiche rispettose della dignità umana, a denunciare le ingiustizie anche quando sono inquietanti, anche quando contraddicono gli imperativi della redditività immediata.

Nella vita familiare, il racconto ci ricorda l'importanza di vedere veramente i nostri familiari. Un coniuge, un figlio, un genitore possono soffrire in silenzio, piegati sotto il peso dell'ansia, della depressione e del fallimento. Gesù ci insegna a sviluppare questo sguardo attento che percepisce la sofferenza nascosta e osa sfidarla. Ci insegna anche che certi legami che si piegano devono essere spezzati: relazioni tossiche, dipendenze emotive, aspettative schiaccianti. Liberare una persona cara può significare aiutarla a raddrizzarsi, a ritrovare la propria autonomia e dignità.

Nell'impegno sociale e politico, il brano di Luca fornisce un criterio di discernimento: ogni legge, ogni istituzione, ogni pratica deve essere valutata in base al suo effetto sui più vulnerabili. Una politica che piega ulteriormente i poveri, emargina gli stranieri o abbandona i malati contraddice il Vangelo, qualunque sia la sua giustificazione economica o di sicurezza. I discepoli di Gesù hanno il dovere di parlare apertamente, di sfidare le ipocrisie istituzionali e di promuovere riforme che correggano le pieghe del nostro tempo.

tradizione cristiana

Il tema della liberazione sabbatica trova numerosi echi nelle Scritture. Nell'Antico Testamento, il Libro di Isaia sviluppa una critica profetica di un digiuno puramente formale: "Non è forse questo il digiuno che voglio: spezzare le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo?" (Is 58,6). Questo testo prefigura l'azione di Gesù: la vera adorazione consiste nel liberare gli oppressi, non nell'osservare riti vuoti.

I Padri della Chiesa hanno meditato profondamente su questo brano. Sant'Ambrogio di Milano, nel IV secolo, commentava: "Il sabato è stato istituito per l'uomo, affinché si riposasse dalle sue fatiche servili e si dedicasse alle opere di Dio. Ora, quale opera è più divina che rialzare chi è caduto, liberare chi è oppresso?". Egli vede nella guarigione della donna curva una lezione sulla vera natura del riposo sabbatico: non inazione, ma azione secondo la volontà divina.

San Giovanni Crisostomo, nelle sue omelie, sottolinea la dimensione sociale dell'episodio. Vi vede una condanna di coloro che sono più preoccupati dell'ortodossia rituale che del benessere pratico del prossimo. "Gesù ci insegna che il sabato è fatto per servire l'uomo, non per renderlo schiavo", scrive. Questa lettura influenzerà l'intera tradizione cristiana orientale, dove la misericordia (eleos) occupa un posto centrale nella spiritualità.

Nella tradizione cattolica, il Concilio Vaticano II avrebbe ripreso questa priorità della persona umana nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes: «L'uomo è la sola creatura sulla terra che Dio abbia voluto per se stessa». Questa affermazione fondamentale risuona con l'appellativo di «figlia di Abramo» dato da Gesù. La dignità di ogni persona non deriva dalla sua utilità sociale, dalla sua produttività o dalla sua conformità alle norme, ma dal suo status di immagine di Dio.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, commentando il terzo comandamento, specifica che «il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato» (CCC 2173). Aggiunge che Gesù, attraverso le sue guarigioni sabatiche, rivela il significato profondo del giorno del Signore: un giorno di misericordia, non di legalismo. Questa interpretazione autorizza le opere di carità e di bisogno la domenica, giorno di riposo cristiano.

Più di recente, Papa Francesco ha fatto della misericordia un punto focale del suo pontificato. Nella bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, Misericordiae Vultus, scrive: "Gesù afferma che d'ora in poi la regola di vita dei suoi discepoli dovrà cedere il passo alla misericordia". La storia della donna curva illustra perfettamente questa regola: di fronte alla scelta tra rigorosa osservanza e compassione liberatrice, Gesù sceglie sempre la seconda.

Meditazioni sul recupero

Per integrare questo Vangelo nella nostra vita di preghiera, ecco un approccio meditativo in più fasi, adattabile a un momento di lectio divina personale o comunitaria.

Primo passo: posizionati sulla scena. Immaginatevi in quella sinagoga di sabato. Gesù sta insegnando. Potreste essere seduti tra la folla, ad ascoltare le sue parole. Poi vedete questa donna curva entrare silenziosamente, abituata a passare inosservata. Immaginate come dev'essere la sua vita quotidiana: il dolore fisico, l'esclusione sociale, l'incapacità di alzare lo sguardo.

Fase due: identificare le nostre curvature. Chiediti: cosa mi sta piegando? Quali pesi, quali sofferenze, quali legami mi impediscono di stare in piedi davanti a Dio e agli altri? Potrebbe essere un senso di colpa persistente, una ferita non guarita, una dipendenza, una paura paralizzante. Dai un nome silenzioso a questa piegatura.

Terzo passo: Accogliere lo sguardo di Gesù. Gesù ti vede, come vide la donna. Ti chiama: «[Il tuo nome], sei liberata dalla tua infermità». Lascia che questa parola risuoni dentro di te. Senti la cura amorevole di Cristo, il suo profondo desiderio di liberarti. Si avvicina e impone le mani su ciò che ti rende deforme.

Fase quattro: stare dritti. Immagina che il tuo corpo (e la tua mente) si raddrizzino gradualmente. Puoi accompagnare questo movimento con un gesto fisico: alzati in piedi, raddrizza le spalle, solleva il viso. Mentre ti raddrizzi, prendi consapevolezza di ciò che cambia: il tuo sguardo può ora rivolgersi verso l'orizzonte, verso gli altri, verso il cielo. Non sei più chiuso nella tua sofferenza.

Quinto passo: rendi gloria. Come la donna guarita, rendi gloria a Dio. Esprimi la tua gratitudine per la liberazione ricevuta o desiderata. Puoi usare un salmo di lode (ad esempio, il Salmo 146: "Il Signore solleva chi è oppresso") o semplicemente parole spontanee di ringraziamento.

Fase sei: impegnarsi a liberare gli altri. Concludi chiedendoti: chi intorno a me è piegato? Quale azione concreta posso intraprendere questa settimana per aiutare gli altri a raddrizzarsi? Formula un proposito semplice e realizzabile, come l'imposizione delle mani di Gesù.

Tensioni attuali

Da questa storia, applicata al contesto attuale, emergono diverse domande difficili. Come possiamo discernere quando infrangere una regola è giustificato? La risposta di Gesù non è un assegno in bianco per l'anarchia morale. Non sta dicendo che tutte le regole sono cattive o che tutto è lecito. Sta stabilendo un criterio: quando l'osservanza di una regola aggrava la sofferenza o impedisce un bene manifesto, quella regola deve essere rivista. Il discernimento richiede saggezza, preghiera e spesso consulenza comunitaria. Ma il criterio ultimo rimane l'amore concreto per il prossimo.

Qualcuno obietta: se ognuno decide secondo coscienza quando applicare le regole, non rischiamo il relativismo? Questo timore non è infondato. Ma Gesù non sostiene il relativismo; afferma una chiara gerarchia di valori. Il comandamento dell'amore non è relativo; è assoluto. Ciò che può essere relativizzato sono le applicazioni secondarie che, in certi contesti, contraddicono questo comandamento primario. La donna curva rivela che certe interpretazioni umane della legge divina possono diventare ostacoli al piano di Dio.

Nell'attuale contesto di secolarizzazione, questa narrazione è ancora rilevante? Assolutamente sì. Il legalismo non è prerogativa delle religioni. Le società moderne hanno i loro sabati secolari: rigide norme sociali, codici di condotta professionale, dettami di apparenza e performance. Il culto della produttività piega milioni di persone allo stress e all'esaurimento. Standard estetici tirannici piegano i giovani sotto il peso della vergogna del corpo. La storia di Gesù ci chiama a identificare queste nuove forme di legalismo e ad avere il coraggio di sfidarle in nome della dignità umana.

Infine, come possiamo conciliare questa lettura liberatrice con il rispetto per l'autorità ecclesiale? La Chiesa cattolica valorizza il Magistero e la disciplina comunitaria. Gesù stesso non rifiuta l'autorità legittima; ne denuncia gli abusi. Il capo della sinagoga non è condannato per il suo ruolo, ma per la sua ipocrisia e durezza di cuore. Allo stesso modo, oggi, rispettare l'autorità ecclesiale non implica un cieco assenso a ogni pratica o direttiva. Come i profeti dell'Antico Testamento, i fedeli possono e devono, con spirito filiale e costruttivo, mettere in discussione le pratiche che piegano anziché liberare. La narrazione evangelica legittima una voce critica al servizio della verità e della carità.

Preghiera

Signore Gesù Cristo, tu che hai visto la donna curva nella sinagoga, aiutaci a vedere le persone invisibili del nostro tempo. Apri i nostri occhi alla sofferenza nascosta di coloro che ci circondano. Donaci il coraggio di sfidarli, di raggiungerli, di contribuire alla loro liberazione. Che le nostre parrocchie diventino luoghi di recupero e non di oppressione, comunità dove tutti possano ergersi nella loro dignità di figli o figlie di Abramo.

Padre onnipotente, tu che hai istituito il sabato come giorno di riposo e di liberazione, perdonaci per le volte in cui abbiamo trasformato la tua legge in un peso insopportabile. Perdonaci per aver sacrificato persone sull'altare dei nostri rigidi principi. Insegnaci a discernere lo spirito della tua Legge, a porre l'amore al centro di ogni osservanza. Liberaci dai nostri legalismi, dai nostri giudizi spietati, dalle nostre ingiuste esclusioni.

Spirito Santo, tu che aleggiavi sulle acque all'inizio della Creazione, aleggia sulle nostre comunità. Infondici la tua compassione, il tuo discernimento, la tua forza per sfidare le strutture dell'oppressione. Trasforma i nostri cuori induriti in cuori di carne, capaci di piangere con chi piange e di gioire con chi gioisce. Rendici strumenti della tua misericordia in un mondo che si piega a così tanti.

Preghiamo per tutti coloro che oggi sono piegati: i malati cronici che lottano nella solitudine, gli anziani abbandonati negli istituti, i lavoratori sfruttati da sistemi ingiusti, i migranti respinti e umiliati, le vittime di violenza domestica che non osano parlare, i giovani schiacciati dalle aspettative sociali. Possa la tua mano liberatrice posarsi su ciascuno di loro. Suscita testimoni che, a tua immagine, osino risollevarli.

Preghiamo anche per i leader religiosi e civili: affinché abbiano il coraggio di dare sempre priorità alla persona umana rispetto ai sistemi, alla misericordia rispetto al legalismo e alla giustizia rispetto alla salvaguardia dei propri privilegi. Concedi loro la saggezza di riformare strutture che piegano, di creare istituzioni che raddrizzano e di promulgare leggi che liberano.

Maria, Madre di Misericordia, tu che hai custodito tutte queste cose nel tuo cuore, custodisci in noi il ricordo di questa donna guarita. Che la sua storia ci ricordi costantemente la nostra vocazione: essere agenti di correzione in un mondo distorto. Per tua intercessione, ottienici la grazia di diventare artigiani di dignità e libertà, a immagine del tuo Figlio Gesù.

Amen.

Vivere questo messaggio impegno pratico

Questo racconto evangelico non richiede solo meditazione; richiede anche azioni concrete. La guarigione della donna curva si estende attraverso di noi mentre, a nostra volta, diventiamo liberatori. Gesù non ha abolito ogni struttura o regola, ma ha stabilito un criterio di discernimento: ciò che piega le persone deve essere raddrizzato. Ciò che aliena deve essere spezzato. Ciò che opprime deve essere denunciato.

Concretamente, inizia con l'attenzione. Ogni giorno, alleniamo il nostro sguardo a percepire chi ci circonda e si piega. Il collega silenzioso in ufficio, il vicino che non vediamo più, l'amico che declina sistematicamente gli inviti: tutti possibili segnali di una sofferenza nascosta. Avviciniamoci, non per giudicare o fare la predica, ma per ascoltare e offrire la nostra presenza.

Ora, osiamo sfidare. Gesù non si è limitato a vedere la donna; le ha parlato. A volte, rompere il silenzio attorno alla sofferenza è il primo passo verso la guarigione. "Sento che stai lottando. Vuoi parlarne?". Una frase del genere, pronunciata con gentilezza e rispetto, può liberare una parola tenuta nascosta per molto tempo.

Infine, imponiamo simbolicamente le mani. Ciò significa intraprendere azioni concrete per alleviare, aiutare e sostenere. Offrire tempo, denaro e competenze. Fare campagne per le riforme. Denunciare pubblicamente le ingiustizie. Impegnarsi in attività di beneficenza. Votare coscienziosamente per politiche che rispettino la dignità umana. Ogni gesto conta; ogni azione contribuisce al grande movimento di ripresa inaugurato da Cristo.

Roadmap spirituale e pratica

- Coltivare uno sguardo attento : Identificare ogni settimana una persona invisibile o deviata nel mio entourage e dedicare del tempo ad ascoltarla sinceramente.

- Esaminando i miei stessi legalismi : Identificare gli ambiti in cui impongo regole rigide a me stesso o agli altri e rivisitarli alla luce della misericordia.

- Pratica il Sabato Liberatorio : Fai della domenica (o di un altro giorno della settimana) un momento di riposo liberatorio, che includa anche un'opera di beneficenza o un atto di solidarietà verso una persona cara nel bisogno.

- Smascherare le ipocrisie istituzionali : Nella mia parrocchia, nel mio ambiente professionale o nella mia comunità, osate mettere in discussione con rispetto le pratiche che opprimono i più vulnerabili.

- Prendi un impegno duraturo : Unisciti a un'associazione o a un movimento che lavora per raddrizzare le tendenze del nostro tempo (aiutare i senzatetto, difendere i migranti, sostenere i malati, lottare contro le disuguaglianze).

- Celebrando le liberazioni : Mentre la donna guarita rendeva gloria a Dio, prenditi del tempo per celebrare e ringraziare per ogni vittoria, piccola o grande, sulle forze che ci opprimono.

- Trasmettere la storia : Condividi questa pagina del Vangelo con altri, in famiglia, nei gruppi di preghiera o in contesti laici, come fonte di ispirazione per una società più giusta.

Riferimenti

- Nuovo Testamento, Vangelo secondo Luca, capitolo 13, versetti 10-17: testo originale dell'episodio della donna curva guarita di sabato.

- Libro di Isaia, capitolo 58, versetti 6-7: critica profetica del culto formale e invito a liberare gli oppressi, prefigurando l'azione di Gesù.

- Sant'Ambrogio di Milano, Commento al Vangelo di Luca : interpretazione patristica che sottolinea il primato della misericordia sull'osservanza rituale.

- Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes (Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo), §24: affermazione della dignità intrinseca della persona umana.

- Catechismo della Chiesa Cattolica, §2168-2173: insegnamento sul terzo comandamento e sul significato della domenica come giorno di liberazione.

- Papa Francesco, Misericordiae Vultus (Bolla di indizione del Giubileo della Misericordia): riflessione contemporanea sulla misericordia come regola di vita cristiana.

- John P. Meier, Un certo ebreo Gesù – I fatti della storia, volume III: analisi storico-critica dei miracoli di Gesù e del loro significato nel contesto ebraico del primo secolo.

- Joel B. Green, Il Vangelo di Luca (Nuovo Commentario Internazionale sul Nuovo Testamento): approfondito commento esegetico che colloca il racconto nella teologia lucana.

Che questa meditazione sulla donna curva vi ispiri il desiderio di raddrizzarvi e di raddrizzare gli altri. La liberazione operata da Gesù in quel giorno di sabato continua oggi, attraverso ogni atto di compassione, ogni parola di verità, ogni lotta per la giustizia. A vostra volta, guardate, chiamate, imponete le mani.