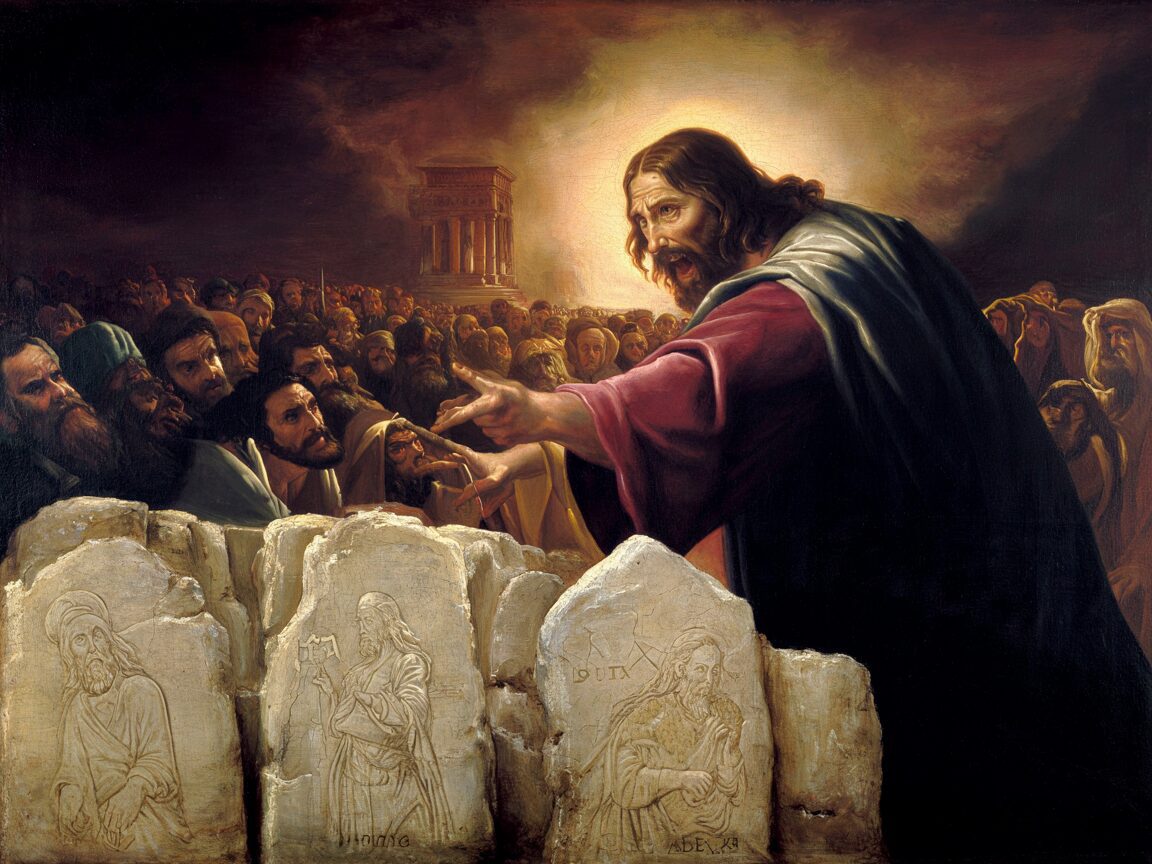

Vangelo di Gesù Cristo secondo San Luca

In quel tempo, Gesù disse:

"Che sfortuna per te,

perché costruite le tombe dei profeti,

mentre i vostri padri li uccidevano.

Quindi testimoni

che tu approvi gli atti dei tuoi padri,

poiché essi stessi uccisero i profeti,

e costruisci le loro tombe.

Per questo la Sapienza di Dio stessa ha detto:

Manderò loro profeti e apostoli;

tra loro uccideranno e perseguiteranno.

Quindi questa generazione dovrà rendere conto

del sangue di tutti i profeti

che è stato versato fin dalla fondazione del mondo,

dal sangue di Abele al sangue di Zaccaria,

che perirono tra l'altare e il santuario.

Sì, te lo dico:

Questa generazione sarà ritenuta responsabile.

Guai a voi, dottori della Legge,

perché hai tolto la chiave della conoscenza;

voi stessi non siete entrati,

e coloro che volevano entrare,

hai impedito loro di farlo."

Quando Gesù uscì dalla casa,

gli scribi e i farisei

cominciò ad attaccarlo

e per tormentarlo con domande;

Gli mettono delle trappole da rintracciare

ogni parola che dice.

– Acclamiamo la Parola di Dio.

Accogliendo la profezia ferita, entrando attraverso la chiave della vita

Luca 11,47-54 e Giovanni 14,6 per trasformare i nostri ricordi, le nostre istituzioni e le nostre scelte quotidiane verso una fedeltà viva

A chi giova la memoria dei profeti se non apre la porta alla conoscenza viva? Denunciando tombe magnificamente costruite ma cuori chiusi, Gesù collega la responsabilità storica all'accesso alla verità. Questo articolo è rivolto a coloro che desiderano coniugare fede, discernimento e azione – catechisti, responsabili di enti caritativi, ricercatori, famiglie – per passare dalla venerazione del passato alla sua coraggiosa imitazione oggi. Il filo conduttore: accogliere Cristo, "Via, Verità e Vita", come chiave che trasforma le nostre memorie ferite in promesse di vita condivisa.

- Il contesto biblico: da “Abele a Zaccaria”, la catena delle responsabilità.

- L'idea centrale: la chiave della conoscenza è una persona e un passaggio.

- Tre assi: memoria accurata, ermeneutica umile, imitazione profetica.

- Applicazioni per ambiti di vita e percorsi di preghiera da implementare.

- Echi della tradizione, sfide contemporanee e un pratico foglio riutilizzabile.

Contesto

Nel Vangelo secondo Luca, Gesù si rivolge ai dottori della Legge e ai farisei che, pur onorando i profeti con le tombe, mantengono le distanze dalla loro parola viva. La scena fa parte di una serie di "sventure" che rivelano una discrepanza: la patina di pietà nasconde la paura di essere turbati. Gesù osa nominare il punto cieco: "Avete portato via la chiave della conoscenza" e impedite a coloro che volevano entrare di entrare. Lo scopo è allo stesso tempo storico, simbolico e spirituale.

Storico, perché Gesù collega "il sangue di Abele" – il primo innocente ucciso nella Genesi – a "quello di Zaccaria", simboleggiando la linea profetica maltrattata. Questa formula abbraccia tutta la Scrittura (dalla prima all'ultima vittima menzionata), come a dire: è l'intera storia dei rapporti tra Dio e il suo popolo che è in gioco nel nostro modo di accogliere la verità.

Simbolico, perché costruire tombe può significare santificare il passato per neutralizzarne la durezza. Rendiamo omaggio, ma evitiamo la concreta chiamata alla conversione. Incanaliamo la memoria nella pietra, invece di aprire la porta del cuore.

Spirituale, infine, perché Gesù, nell'Alleluia di oggi, si presenta come «la Via, la Verità e la Vita» (Gv 14,6). La chiave della conoscenza non è anzitutto una tecnica di studio o una griglia interpretativa: è una Persona, un passaggio da percorrere con Lui. La conoscenza autentica non è cumulativa ma pasquale: si apre con una Pasqua, un consenso a uscire dalle nostre sicurezze.

La parola che decide

«Avete tolto la chiave della conoscenza; voi non siete entrati, e quelli che volevano entrare l'avete impedito».

La tensione si inasprisce: gli interlocutori di Gesù passano all'offensiva, attenti alla crepa per "dare la caccia a ogni sua parola". Il rifiuto della verità non è neutrale: diventa tattico, opposto alla semplicità della verità. Questo getta luce sui nostri contesti attuali: istituzioni, reti, famiglie in cui la memoria religiosa è onorata, ma dove la transizione verso una pratica trasformativa rimane bloccata.

Analisi

Idea guida: la "chiave della conoscenza" è una relazione viva con Cristo che dà accesso alla verità, spostandoci dalla memoria chiusa a quella aperta. Il fallimento descritto da Gesù ha meno a che fare con la mancanza di conoscenza che con il rifiuto di andare avanti. La conoscenza biblica è esperienza, partecipazione e obbedienza amorevole. Richiede di accogliere la Parola come un evento che mi decentra e mi converte.

Prove e sorgenti:

- Il gesto ambiguo delle tombe: segno di onore, ma anche strategia di controllo. Ammiriamo i profeti defunti perché non sfidano più i nostri programmi. Gesù rivela la discreta complicità tra il culto del passato e il conforto del presente.

- La formula "da Abele a Zaccaria": essa colloca la responsabilità in una storia di solidarietà. La generazione di Gesù non "paga" per gli altri in senso punitivo; risponde davanti a Dio del modo in cui si pone di fronte alla stessa verità rifiutata in passato. Rifiutare oggi ciò che altri hanno rifiutato ieri significa aderire alla stessa logica.

- Il collegamento con Gv 14,6: se Gesù è la "Via", la conoscenza è cammino; se è la "Verità", la conoscenza è comunione; se è la "Vita", la conoscenza è fecondità. Da qui la critica: togliere la chiave significa congelare il cammino, isolare la verità come concetto, sterilizzare la vita.

In contrasto con una religiosità memoriale che immobilizza la chiamata profetica, il Vangelo propone una memoria pasquale che si lascia attraversare da Cristo. La chiave non viene brandita per escludere, ma offerta per entrare. Essa apre la porta a una "conoscenza" che si verifica nella giustizia resa ai viventi oggi.

Esploriamo ora tre assi per passare dalla venerazione dei profeti alla loro imitazione, aprendo le porte della conoscenza viva.

Purificare la memoria: dalla catena del sangue alla catena della vita

L'espressione "dal sangue di Abele al sangue di Zaccaria" racchiude una diagnosi: una catena di violenza attraversa le generazioni. Gesù non inventa il conflitto; lo rivela per trasfigurarlo. Purificare la memoria non significa cancellare il passato, ma riconoscere i meccanismi con cui neutralizziamo la chiamata di Dio. Pensiamo al "noi" ecclesiale e sociale: quanti gesti commemorativi attenti, eppure slegati da conversioni strutturali?

La responsabilità evangelica è personale e solidale. Personale, perché sono responsabile del mio modo di accogliere la verità. Solidale, perché i miei rifiuti sono parte di dinamiche collettive. Il Vangelo ci libera dal fatalismo: non siamo condannati a ripeterci. Ma rifiuta l'amnesia: ciò che non si accetta si ripete, in modo diverso.

Per purificare la memoria sono necessari tre movimenti:

- Dare un nome alle ferite senza morbosa fascinazione. La memoria cristiana non si ferma al sangue; si estende dalla Croce alla Resurrezione. Questa è la logica della Pasqua: riconoscere il male senza lasciare che definisca l'orizzonte.

- Identifica le nostre "tombe" preferite: tradizioni congelate, abitudini che proteggono i nostri interessi, slogan pii. La domanda decisiva: ciò che celebriamo ci rende più aperti alla giustizia e alla misericordia?

- Apriamoci alla consolazione attiva dello Spirito. La purificazione non consiste semplicemente nel distruggere gli idoli; è ricevere un cuore nuovo. La consolazione non ci allontana dal mondo; ci adatta ad esso.

Ricordo di Pasqua

Commemorare nella verità: senza dimenticare né fissarsi. Lasciare che lo Spirito colleghi il passato ferito a un futuro di giustizia concreta.

La "catena della vita" si manifesta quando la memoria purificata diventa fonte di iniziative: riparazione, accoglienza, educazione, riforma. Così, la memoria dei profeti si attualizza non attraverso mausolei, ma attraverso azioni che rendono la Parola credibile oggi. La responsabilità non è un peso, è una grazia ricevuta per gli altri.

Per far sì che questa memoria purificata non si chiuda, è necessaria un'umile chiave ermeneutica, al servizio dell'ingresso di tutti.

Riscoprire la chiave della conoscenza: umiltà ermeneutica e ospitalità spirituale

"Avete portato via la chiave della conoscenza": l'accusa prende di mira un potere interpretativo trasformato in controllo. Quando la chiave diventa una serratura, l'istituzione viene protetta a scapito della verità. Trovare la chiave inverte la logica: l'autorità è al servizio dell'accesso. Questa chiave non è un segreto riservato, ma un percorso reso accessibile.

Tre tratti di un'ermeneutica umile:

- Cristocentrico: la chiave è la persona. Leggere, insegnare e decidere "in Lui" prescinde dagli interessi particolari. La domanda non è "chi ha ragione?", ma "chi è come Cristo?".

- Ecclesiale e dialogico: nessuno entra da solo. La conoscenza cresce attraverso la testimonianza dei santi, la voce dei poveri, l'intelligenza dei fedeli, il magistero e la ricerca. L'umiltà apre la porta all'ascolto.

- Orientata alla pratica: un'interpretazione che non apre una strada concreta non è ancora cristiana. La chiave autentica apre un atto: riconciliazione, condivisione, riforma.

L'ospitalità spirituale è il corrispettivo dell'umiltà ermeneutica. Consiste nel facilitare l'ingresso di coloro che "volevano entrare". Nelle nostre comunità, ciò implica percorsi pedagogici chiari, riti comprensibili, linguaggio semplice senza eccessi e modalità in cui le domande possono essere espresse senza timore. L'ostacolo principale non sono le esigenze del Vangelo, ma l'inutile complessità di mediazioni che si auto-sostengono.

La chiave come servizio

Ogni autorità nella Chiesa viene messa alla prova da questo: riesce a rendere il Vangelo più accessibile ai più piccoli, senza annacquarlo?

Trovare la chiave richiede una conversione del linguaggio e delle strutture. Questo non diluisce la verità; la rende più luminosa. Perché la verità cristiana non è un oggetto fragile da difendere; è una vita che viene donata.

Memoria purificata e interpretazione umile convergono in un atteggiamento: passare dalla venerazione all'imitazione dei profeti.

Dalla venerazione all'imitazione: seguire i profeti viventi

Costruire tombe può mascherare una scelta fondamentale: preferire figure fisse a interlocutori viventi. I profeti oggi non sono principalmente figure straordinarie; sono spesso i "piccoli" attraverso cui Dio ci visita: i poveri, i migranti, i malati, gli educatori tenaci, le madri coraggiose, gli operatori di pace discreti. Ascoltarli significa accettare di essere sfollati.

Imitare i profeti significa imparare tre gesti:

- Discernere: riconoscere la voce di Dio nelle piccole voci. Ciò richiede preghiera, ascolto comunitario e disponibilità ad assumersi impegni concreti (tempo, denaro, reputazione).

- Assumetevi dei rischi misurati: i profeti furono perseguitati perché ledevano gli interessi. L'imitazione cristiana non è cieca temerarietà, ma coraggio prudente, fondato sulla carità.

- Agisci con costanza: la profezia non si esaurisce in lampi di brillantezza. Si incarna in istituzioni giuste, in alleanze, in routine di gentilezza.

Indice di autenticità

Un tributo che non comporta alcun atto costoso è probabilmente solo un'altra tomba, non un'imitazione.

Così le parole di Gesù diventano una promessa: se entri, altri entreranno con te. La conoscenza diventa contagiosa, non attraverso un proselitismo aggressivo, ma attraverso la bellezza di una vita equilibrata.

Implicazioni nelle sfere della vita

- Vita personale: Praticare un esame quotidiano in cui mi chiedo: quali "tombe" sto onorando senza permettermi di convertirmi? Compiere un atto concreto di giustizia ogni settimana.

- Vita familiare: racconta la storia della tua famiglia in modo sincero, senza eroismo o denigrazione. Istituisci un rituale di perdono mensile con gesti semplici e ripetuti.

- Lavoro e responsabilità: verificare se le nostre procedure servono al bene comune o tutelano solo l'organizzazione. Semplificare un processo al trimestre per liberare tempo per il reparto.

- Vita ecclesiale: Riscrivere, con i laici e i giovani, un “percorso d’ingresso” chiaro: accoglienza, lessico, segni comprensibili, percorsi di crescita, contributo solidale.

- Cittadinanza: trasformare le commemorazioni in progetti: borse di studio, tutoraggio, workshop. Ricordare lavorando con diversi partner.

- Formazione e catechesi: articolare ogni contenuto con una pratica (preghiera, servizio, amicizia sociale). La conoscenza senza passaggio non è ancora conoscenza cristiana.

- Cultura digitale: individuare le “tombe” online (nostalgia sterile, indignazione performativa). Preferire le comunità di pratica e la cura reale.

Risonanze

La tradizione ha meditato profondamente su queste parole.

Origene sottolinea che la conoscenza autentica è uno svelamento del Logos nel cuore, non un accumulo di informazioni; la chiave è interiore, donata dallo Spirito, e apre alla comprensione delle Scritture nella misura in cui converte la propria vita.

Agostino insiste: la Scrittura si comprende solo praticandola. Per lui, l'autorità servativa è giudice della carità: se un'interpretazione non costruisce l'amore per Dio e per il prossimo, ha mancato il bersaglio.

Giovanni Crisostomo mette in guardia dall'onorare i profeti come un modo per discolparsi. Sottolinea la sottile ipocrisia delle "tombe": onorare i santi mentre si perseguitano i loro eredi viventi.

Da una prospettiva cattolica, la Dei Verbum (Concilio Vaticano II) richiama l'unità tra Scrittura, Tradizione e Magistero, non come tre poteri rivali, ma come un unico servizio della Parola vivente. La "chiave" è Cristo, conosciuto nello Spirito, accolto nella Chiesa.

La tradizione ebraica, da parte sua, riconosce nella formula "da Abele a Zaccaria" un'accettazione canonica della violenza subita dai giusti. Essa ci invita all'umiltà: l'autogiustificazione religiosa è un pericolo costante.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica parla della responsabilità storica delle strutture di peccato e della necessità di una conversione dei cuori e delle istituzioni. Anche in questo caso, la chiave della conoscenza è verificata dalla giustizia e dalla misericordia.

Sullo sfondo, la teologia della memoria (anamnesi) mostra che la liturgia non ripete, ma attualizza. Ricordare i profeti significa quindi ricevere oggi la grazia del loro coraggio.

Meditazione

- Respira e pronuncia il nome: “Signore Gesù, tu sei la chiave che apre il mio cuore”. Respira lentamente, tre volte, per vivere questa verità.

- Ricordare con verità: ricordare un evento passato che ho onorato senza imitare. Chiedere perdono, senza condannarmi.

- Ascolta la parola: rileggi con calma Luca 11:47-54 e sussurra: “Fammi entrare”. Lascia che una parola risuoni (chiave, entra, profeta, sangue, vita).

- Identifica un'azione: scegli un gesto specifico di apertura (visita, semplificazione, condivisione, chiamata, riconciliazione) da compiere entro 48 ore.

- Intercedi: nomina una persona che possa essere per me un "profeta" oggi (un povero, un collega schietto, un bambino, un anziano). Prega per loro e attraverso di loro.

- Offri e ricevi: chiedi la grazia di essere una porta aperta e di trovare porte aperte. Nota un segno ricevuto.

- Ringrazia: concludi con un “grazie” concreto: grazie per una luce, una resistenza dissotterrata, un desiderio di entrare.

Sfide contemporanee

La "responsabilità generazionale" non è ingiusta? Risposta: il Vangelo parla di responsabilità comune, non di colpa automatica. Non siamo giudicati per le azioni passate degli altri, ma per il modo in cui ci relazioniamo alla stessa verità oggi.

Non c'è il rischio di relativizzare la dottrina privilegiando l'"ingresso" di tutti? La chiave della conoscenza non rimuove i requisiti; mostra la porta. Rendere accessibile il Vangelo non significa indebolirlo, ma incarnarlo. Accoglienza pastorale e chiarezza dottrinale non si contrappongono; si confermano a vicenda.

Come distinguere un vero profeta da un agitatore? Tre criteri convergenti: la conformità a Cristo, i frutti di carità e giustizia e la provata pazienza. Il profeta non sfrutta le ferite; le sopporta e le guarisce.

Cosa fare quando l'istituzione sembra "bloccata"? La fedeltà cristiana non è né servile né sediziosa; è parresia, franchezza filiale. Possiamo sfidare nello Spirito: pregare, dialogare, documentare, proporre, creare spazi concreti che rendano il Vangelo più accessibile, senza isolarci dal corpo.

E se fossi io stesso il guardiano? Buona notizia: l'autorità è un sacramento di accesso. La conversione si misura dalla gioia di vedere gli altri entrare, progredire, persino superare la nostra stessa misura.

Preghiera

Signore Gesù, Chiave della conoscenza, Via dei nostri passi,

Tu che apri senza mai chiudere,

insegnaci ad entrare con i piccoli, i feriti, gli esitanti.

R/ Apri i nostri cuori, apri le nostre porte.

Padre di misericordia,

Ti ricordi del sangue dei giusti

e fai del loro ricordo una promessa.

Purifica la memoria del tuo popolo,

tieni lontano da noi il culto delle tombe,

donaci la gioia di imitare i profeti.

R/ Apri i nostri cuori, apri le nostre porte.

Spirito Santo, Soffio di verità,

deponi su di noi la dolce e forte chiave di Cristo.

Sciogli le nostre lingue, semplifica i nostri cammini,

rendici servitori dell'accesso,

compagni di viaggio per chi voleva entrare.

R/ Apri i nostri cuori, apri le nostre porte.

Beata Trinità,

rendiamo le nostre case soglie ospitali,

delle nostre assemblee di luoghi di passaggio,

delle nostre opere di beneficenza scolastiche.

Lascia che la verità sia leggera, non un peso;

affinché la vita possa abbondare, più forte del sangue versato.

R/ Apri i nostri cuori, apri le nostre porte.

Ti affidiamo i profeti del nostro tempo,

quelli che parlano piano e quelli che gridano,

quelli che piangono e quelli che sperano.

Tienili in pace,

e rendici testimoni fedeli,

fino al giorno in cui entreremo insieme

nella gioia del tuo Regno. Amen.

Conclusione

Le parole di Gesù aprono un passaggio: dalla memoria che immobilizza alla conoscenza che mette in moto. La chiave non è un oggetto da conservare, ma un servizio da rendere. Per ciascuno di noi, un primo passo è possibile oggi: semplificare, tradurre, rendere accessibile, riparare, ascoltare e agire. Questo dimostra che la verità cristiana non è un dibattito infinito, ma una vita ricevuta e condivisa.

Che la nostra generazione sia conosciuta non per la bellezza delle sue tombe, ma per la chiarezza delle sue porte. Entriamo, e lasciamo entrare gli altri. È così che Cristo – la Via, la Verità e la Vita – diventa la chiave delle nostre storie, e il sangue dei giusti irriga le nostre decisioni invece di ossessionarle. La promessa è a portata di mano: una Chiesa umile e coraggiosa, una società più giusta, cuori allargati. Sta a noi girare questa chiave.

Pratico

- Scegli un ricordo da purificare ed esegui un atto concreto di riparazione o servizio entro 7 giorni.

- Semplificare un testo, un rito, un processo per renderlo accessibile senza distorcerlo, poi fare delle prove con testi “piccoli”.

- Individua una voce profetica vicina e ascoltala attivamente; offri un sostegno concreto e discreto.

- Stabilisci un chiaro "rituale di ingresso" nel tuo team: benvenuto, linguaggio semplice, percorso, feedback regolari.

- Rileggi Luca 11:47-54 ogni settimana per un mese e prendi nota di un brano da completare.

- Misurare un frutto: qualcuno è andato oltre a causa tua? Correggi di conseguenza.

- Celebra una commemorazione con un progetto di solidarietà misurabile, sostenuto da vari partner.

Riferimenti

- Vangelo secondo Luca, 11, 47-54.

- Vangelo secondo Giovanni, 14, 6.

- Origene, Omelie sulla Scrittura (selezione sulla conoscenza spirituale).

- Agostino, De doctrina christiana.

- Giovanni Crisostomo, Omelie sui Vangeli.

- Concilio Vaticano II, Dei Verbum.

- Catechismo della Chiesa Cattolica (sezioni sulla Scrittura, carità, responsabilità).

- Risorse liturgiche e pastorali sull'anamnesi e la memoria cristiana.