Vangelo di Gesù Cristo secondo San Luca

A quel tempo,

mentre era in cammino verso Gerusalemme,

Gesù andava per città e villaggi insegnando.

Qualcuno gli chiese:

"Signore, solo poche persone si sono salvate?"

Gesù disse loro:

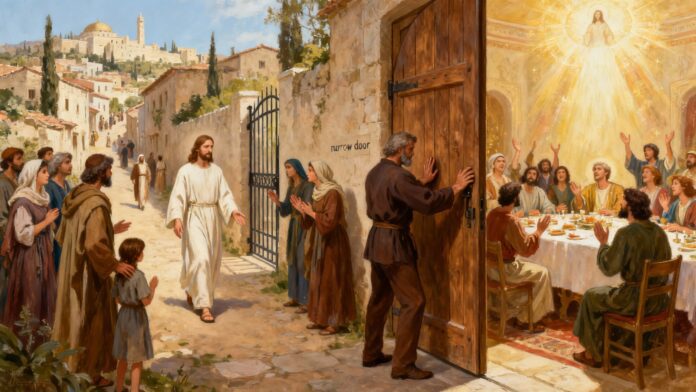

"Sforzatevi di entrare per la porta stretta,

Perché, vi dico,

molti cercheranno di entrare

e non avrà successo.

Quando il padrone di casa si è alzato

per chiudere la porta,

Se tu, dall'esterno, inizi a bussare alla porta,

detto:

“Signore, aprici”,

Lui ti risponderà:

"Non so da dove vieni."

Poi inizierai a dire:

“Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza,

e hai insegnato nelle nostre piazze».

Lui ti risponderà:

"Non so da dove vieni.

Allontanati da me,

tutti voi che commettete ingiustizia."

Lì ci saranno lacrime e stridore di denti.

quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti

nel regno di Dio,

e che voi stessi sarete cacciati fuori.

Quindi verremo dall'oriente e dall'occidente,

dal nord e dal sud,

per prendere posto alla festa nel regno di Dio.

Sì, ci sono degli ultimi che saranno i primi.

e i primi saranno gli ultimi.

– Acclamiamo la Parola di Dio.

Entrate per la porta stretta e gustate il banchetto di Dio

Come vivere oggi la promessa del Regno che accoglie tutte le nazioni e tutte le storie personali.

In un mondo frenetico, saturo di informazioni e ansie morali, l'invito di Gesù a "entrare per la porta stretta" risuona con particolare urgenza. Il Vangelo di Luca 13,22-30, inizialmente mistificante, diventa per il credente un invito alla vigilanza e alla gioia. Attraverso l'immagine della festa, rivela un Dio ospitale, paziente e universale. Questo articolo offre una lettura progressiva e incarnata di questo testo: il suo contesto, le dinamiche spirituali, le conseguenze concrete e i percorsi di pratica per sperimentare l'apertura del Regno fin da ora.

- Comprendere il contesto dell'attraversamento e la tensione verso Gerusalemme.

- Mettere in pratica il cuore dell'insegnamento: impegno, apertura e inversione.

- Esplora le risonanze teologiche, sociali e interiori.

- Collegare la parabola alle nostre pratiche personali e comunitarie.

- Concludere con una preghiera viva e un diario di azione spirituale.

Contesto

Il Vangelo di Luca occupa un posto unico nei Vangeli Sinottici: è il Vangelo del cammino, della misericordia e delle periferie. La scena si svolge "mentre Gesù era in cammino verso Gerusalemme". Questo dettaglio non è insignificante: colloca il messaggio all'interno di un movimento dinamico. Gesù insegna mentre cammina, attraversando città e villaggi, cioè le più diverse realtà umane. Laddove altri evangelisti si concentrano su controversie o miracoli, Luca coglie Gesù nell'atto pedagogico del viaggiatore.

La domanda sorge improvvisa, tipicamente umana: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Ma Gesù non cede alla curiosità statistica: sposta la domanda dal «quanto» al «come». L’accesso alla salvezza non è un dato quantificabile; è un cammino che richiede impegno personale: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta».

Questo verbo, "sforzarsi", traduce il greco agonizzail, radice delle parole "agonia" e "lotta". Entrare nel Regno diventa una lotta pacifica: quella della fedeltà e della perseveranza.

Poi la scena cambia: la porta si chiude, i personaggi bussano fuori. L'immagine evoca le parabole delle vergini sagge, il banchetto nuziale e Noè. La tragedia non è l'ira divina, ma la distanza interiore di chi è stato con Gesù senza riconoscerlo veramente: "Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza...". La convivialità non è bastata; è mancata la conversione del cuore.

Poi arriva la grande apertura: «Verranno dall'oriente e dall'occidente...». La salvezza travalica i confini di Israele; la festa diventa universale. Gli esclusi dalle apparenze della pietà, gli ultimi, saranno i primi nella comunione del Regno. Così, il testo dispiega un duplice movimento: intima richiesta e totale apertura, rigore spirituale e vasta ospitalità divina.

Analisi

Al centro di questo Vangelo, esiste una feconda tensione tra la porta stretta e la mensa aperta. Gesù non predica né esclusivismo religioso né relativismo morale: unisce standard esigenti alla generosità. La "porta stretta" non è un codice riservato a pochi eletti; è la vigilanza di un cuore sincero, libero da illusioni.

Questa esigenza ha senso solo perché conduce alla festa, simbolo di gioia condivisa. La festa biblica richiama quella di Abramo sotto la quercia di Mamre, dove tre misteriosi visitatori rappresentano la presenza divina; o il banchetto nuziale di Isaia: un banchetto per tutti i popoli. Luca, discepolo di Paolo, esprime qui la stessa intuizione: la fede si riconosce dalla sua apertura.

L'analisi del brano rivela quindi tre poli:

- Sforzo personale, non come competizione, ma come libera direzione.

- Il rifiuto delle apparenze religiose, che maschera la mancanza di giustizia.

- L'universalità della salvezza, frutto della grazia e non del merito.

Comprendere questo testo significa capovolgere le nostre categorie istintive: i buoni frequentatori della Chiesa non sono automaticamente "dentro", e gli estranei possono trovarsi per primi nel Regno. Questo capovolgimento collega direttamente il messaggio di Gesù all'esperienza della Chiesa: l'annuncio del Vangelo ci chiama a superare le divisioni per partecipare al banchetto divino.

La porta stretta: simbolo di maturità spirituale

Entrare per la porta stretta significa imparare a scegliere. In un mondo in cui tutto è disperso, la porta stretta ci costringe a definire ciò che è essenziale. Restringe il passaggio per purificare il desiderio: solo la fede fiduciosa passa senza ostacoli.

Luca non presenta questa ristrettezza come una punizione, ma come un adattamento interiore. Il discepolo combatte i suoi demoni di orgoglio, abitudine e superficialità. Nei Salmi, "le porte della giustizia" si aprono a coloro che riconoscono la propria povertà. La "porta stretta" di Luca corrisponde a questa dinamica: meno un ostacolo che una condensazione del cuore. Ricentra la vita, tracciando il cammino verso la vera gioia.

Nella tradizione monastica, questa porta è paragonata al chiostro interiore: l'anima impara a rinunciare alla sua natura dispersa per essere unificata alla presenza di Dio. Questa esperienza riguarda ogni credente: entrare per la porta stretta significa scegliere l'amore quando tutto invita all'indifferenza, la fedeltà quando tutto spinge alla fuga, la fiducia quando prevale la paura.

La Festa del Regno: Gioia Estesa

Superato questo passaggio, il Vangelo si sposta sull'immagine del grande banchetto. In tutta la Bibbia, questo è il simbolo più costante della comunione. Gesù mangia con i peccatori, moltiplica i pani e lava i piedi durante l'Ultima Cena. La festa del Regno trova già il suo assaggio quaggiù: ogni Eucaristia anticipa la mensa della fine dei tempi.

Cosa significa "Verranno persone da oriente e da occidente"? Innanzitutto, la promessa di un raduno universale: nessun popolo è escluso. Ma più profondamente, designa le dimensioni interiori dell'essere: l'oriente del cuore (dove Cristo sorge come il sole) e l'occidente dell'ombra (le nostre zone ferite) si uniscono nella stessa riconciliazione.

Il banchetto diventa allora uno spazio dove tutte le ferite guariscono, dove la differenza cessa di essere una minaccia. Presuppone che ogni persona arrivi non armata di meriti, ma con un cuore aperto. Un posto al banchetto non viene riservato; viene accolto con gratitudine.

Il primo e l'ultimo: la logica dell'inversione

Questa conclusione, comune a Luca, colloca il Vangelo all'interno di un dinamismo profetico: Dio non può essere limitato dalle nostre gerarchie. L'ultimo diventa primo non per vendetta, ma per grazia: Dio restituisce ai disprezzati la loro più alta dignità.

Questo capovolgimento mette in discussione le nostre pratiche sociali e religiose. Nella comunità cristiana, chi è considerato "primo"? Chi padroneggia il linguaggio liturgico? Chi serve in silenzio? Gesù sposta il criterio: la vera priorità appartiene a chi ama incondizionatamente. La gerarchia ultima del Regno è quella dei cuori liberi.

Applicazioni

Applicare questo principio significa combinare impegno e apertura in quattro sfere della vita:

Vita privata. Entrare per la porta stretta significa scegliere la coerenza. Ad esempio, mantenere la parola data, rinunciare alla doppiezza, mantenere una vita di preghiera anche quando è austera. Questa lotta interiore struttura la libertà: la fede cessa di essere mera emozione o rituale.

Vita familiare e sociale. La festa del Regno inizia a tavola. Una famiglia unita nonostante i disaccordi diventa icona del banchetto divino. Condividere il pasto con pazienza e gratitudine è già entrare nel Regno.

Vita sociale. Il testo mette in luce la giustizia: Dio rimprovera coloro che "commettono ingiustizia". Entrare per la porta stretta significa rifiutare compromessi distruttivi: nel lavoro, preferendo l'integrità al successo ingiusto; nella città, promuovendo un modo inclusivo di vivere insieme, dove nessuno è escluso.

Vita della Chiesa. La porta stretta esige una fede comunitaria purificatrice dall'autocompiacimento. La Chiesa, segno visibile del Regno, deve riaprire costantemente le sue porte all'Oriente e all'Occidente: migranti, cercatori, feriti: tutti hanno un posto al banchetto. Il testo diventa così un quadro di riferimento per una reinterpretazione pastorale: come viviamo l'accoglienza, la misericordia e la gioia?

Tradizione

Il richiamo alla porta stretta risuona in tutto il cristianesimo primitivo. La DidachéIn un testo catechetico del I secolo, ci sono "due vie: quella della vita e quella della morte". Scegliere la vita significa camminare sullo stretto sentiero della luce.

I Padri della Chiesa parlano spesso della festa finale: Ireneo di Lione vi vede «il compimento di ogni giustizia». Agostino, più introspettivo, sottolinea che la porta stretta non è esterna: «Stretto è il passaggio, perché vasto è il tuo cuore quando ama». Tommaso d'Aquino vi legge la perfezione della carità: stretta di fronte al peccato, larga di fronte alla grazia.

Nella tradizione liturgica, questo brano di Luca è spesso associato al tempo del pellegrino. Risuona anche tra i mistici: Teresa d'Avila parla del "piccolo passaggio di umiltà" che conduce alla sala del banchetto interiore. Francesco di Sales lo traduce così: "L'amore si fa più semplice man mano che si avanza".

Infine, nella spiritualità contemporanea, i papi hanno ripreso questo tema. Francesco, in Evangelii GaudiumEgli sottolinea che la Chiesa deve essere "una casa dalle porte aperte", non un club esclusivo. La porta stretta del discepolato diventa la porta spalancata della misericordia.

Meditazione spirituale

Entrare attraverso la porta stretta può diventare un esercizio spirituale di sette giorni.

- Giorno 1: Identificare le porte troppo spalancate nella mia vita: abitudini, distrazioni, egoismo.

- Giorno 2: Per nominare la porta stretta: dove mi è richiesta una conversione concreta.

- Giorno 3: Rileggere un pasto condiviso e riconoscere in esso la presenza di Cristo.

- Giorno 4: Meditando sugli "ultimi": coloro che, nel mio ambiente, restano ai margini.

- Giorno 5: Per offrire una preghiera di gratitudine per l'universalità della salvezza.

- Giorno 6: Compiere un atto discreto di giustizia o di ospitalità.

- Giorno 7: Partecipare consapevolmente all'Eucaristia, come pregustazione della festa futura.

Questa pratica semplice e ritmata trasforma la fede in un atteggiamento. Il Regno si avvicina in ogni gesto di apertura vissuto nella fedeltà.

Sfide attuali

Oggi, la porta stretta è sgradevole. In una società dove "tutto è accessibile", sembra autoritaria. Ma riletta alla luce del Vangelo, diventa una pedagogia della libertà: saper scegliere la verità anziché la comodità.

Prima sfida: il relativismo morale. Come possiamo conciliare apertura e standard elevati? Il Vangelo non promuove una tolleranza debole, ma la verità nella carità. La porta è stretta non perché esclude, ma perché purifica.

Seconda sfida: la stanchezza spirituale. Molti si sentono esausti nella loro fede, intrappolati tra obblighi e dubbi. Eppure, lo sforzo richiesto non è la prestazione: è l'umile perseveranza. Come un atleta di pace, il discepolo si allena all'amore nel tempo.

Terza sfida: la crisi dell’universalità. La festa di tutte le nazioni è messa a dura prova dall'ascesa delle politiche identitarie. Come possiamo credere in un Regno in cui culture e opinioni coesistono? La risposta di Luca: proclamando un Dio che non umilia mai, ma esalta ogni persona nella sua unicità.

Il brano invoca quindi un cristianesimo maturo: personale, incarnato, missionario. Incoraggia una conversione culturale: passare da una fede di rifugio a una fede di invio.

Preghiera

Signore Gesù,

Tu che hai camminato verso Gerusalemme, facci camminare con Te.

Nelle nostre esitazioni, mantieni i nostri cuori fedeli e vigili.

Quando la porta sembra troppo stretta, ricordaci che il tuo amore ci guida.

Quando la tavola sembra troppo grande, insegnaci ad accogliere senza paura.

Rendici compagni alla festa,

Dove Oriente e Occidente si salutano,

Dove i primi accolgono gli ultimi.

Dove la gioia trionfa su ogni chiusura.

Donaci la grazia di bussare alla porta oggi,

Non per mendicare un posto,

Ma per entrare con tutti nella tua luce.

La tua Chiesa, radunata dai quattro venti,

Un segno di unità, pane condiviso, una casa aperta.

Tu che vivi e regni, oggi e per sempre.

Amen.

Conclusione

Il Vangelo di Luca 13,22-30 si rivela come un filo rosso tra il rigore del cammino e la promessa di una festa universale. Gesù apre una pedagogia del cuore: sforzarsi di entrare, non per paura di essere respinti, ma per diventare capaci di amare.

Vivere questo capitolo significa riscoprire l'equilibrio tra forza interiore e apertura alla comunità. Ogni persona è invitata a varcare ogni giorno la soglia: la soglia della preghiera, della pazienza e del perdono. Allora la mensa del Regno si estende silenziosamente nelle nostre case, nelle nostre relazioni, nelle nostre comunità. Lì, il banchetto promesso è già gustato.

Pratico

- Questa settimana individua una "porta stretta" personale e restale fedele.

- Leggi ad alta voce ogni mattina il brano di Luca 13:22-30.

- Condividere un pasto simbolico con qualcuno di inaspettato.

- Per offrire un atto concreto di accoglienza o di perdono.

- Pregate per l'unità dei popoli e delle chiese.

- Tieni un diario quotidiano di gratitudine spirituale.

- Partecipare a una liturgia meditando sul simbolismo della festa.

Riferimenti

- Bibbia di Gerusalemme, Luca 13:22-30.

- Ireneo di Lione, Contro le eresie, IV,20.

- Agostino, Sermoni, nn. 47-49.

- Francesco di Sales, Trattato dell'amore divino.

- Papa Francesco, Evangelii Gaudium (2013).

- La Didaché, capitoli 1-5.

- Teresa d'Avila, Il Castello Interiore.

- Tommaso d'Aquino, Summa Theologica, IIa-IIae, q.184.