Lecture du livre de la Genèse (2, 7-9 ; 3, 1-7a)

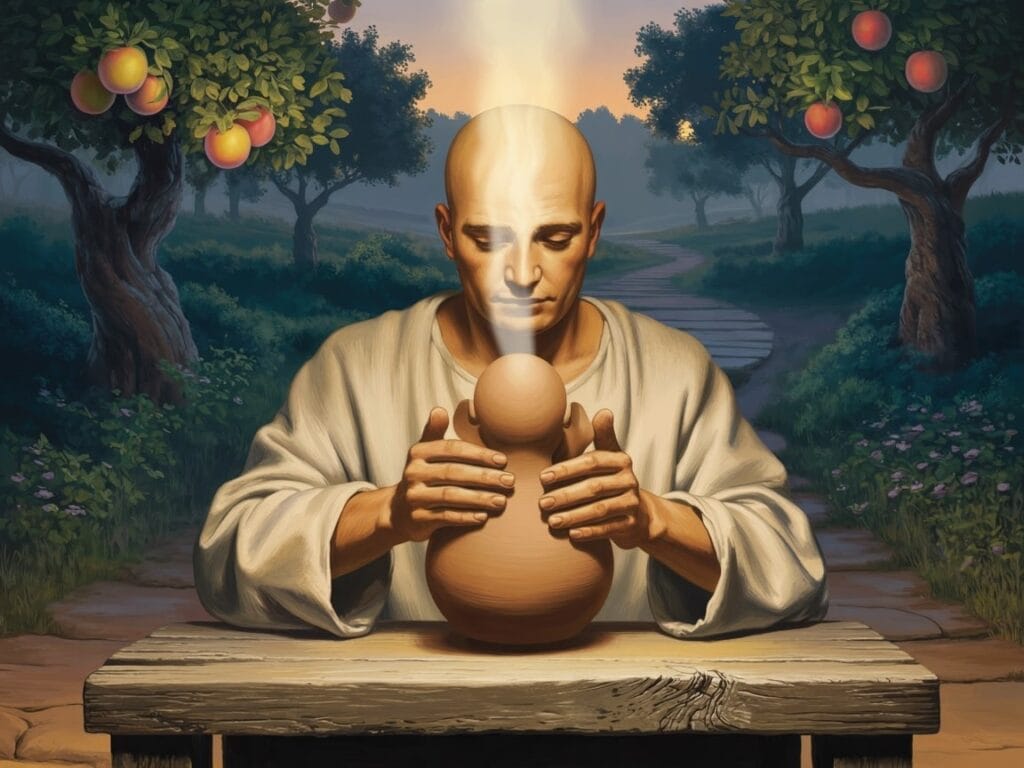

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.

Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin” ? » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s’aperçut que le fruit de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s’ouvrirent et ils se rendirent compte qu’ils étaient nus.

Quand la poussière rencontre le souffle divin : redécouvrir notre dignité en Genèse 2:7

Un texte fondateur qui révèle notre double origine et nous invite à vivre pleinement notre vocation humaine et spirituelle.

« Le Seigneur Dieu modela l’homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l’haleine de vie, et l’homme devint un être vivant ». Ce verset de Genèse 2:7 constitue l’un des passages les plus célèbres et les plus méconnus de toute l’Écriture. En quelques mots d’une simplicité déconcertante, il dévoile le mystère de notre existence : nous sommes à la fois terre et ciel, matière et esprit, fragilité et grandeur. Ce texte s’adresse à tout chercheur de sens qui s’interroge sur son identité profonde, à tout croyant qui désire comprendre sa vocation, à tout être humain qui aspire à réconcilier son corps et son âme dans une vie unifiée et authentique.

Cet article vous invite à un voyage en cinq étapes : nous situerons d’abord ce texte dans son contexte biblique et liturgique ; nous analyserons ensuite le paradoxe central de notre double nature ; nous explorerons trois dimensions essentielles (l’humilité créaturelle, la dignité spirituelle, et la vocation relationnelle) ; nous découvrirons les résonances de ce passage dans la tradition patristique et la spiritualité ; enfin, nous proposerons des pistes concrètes pour incarner ce message dans notre vie quotidienne.

Contexte

Genèse 2:7 appartient au second récit de la création, distinct du premier chapitre de la Genèse par son style, son vocabulaire et son approche théologique. Tandis que Genèse 1 présente une création ordonnée en sept jours, quasi liturgique dans sa structure, Genèse 2 adopte un récit plus intimiste, centré sur l’homme et utilisant un langage anthropomorphique pour décrire l’action divine. Ce deuxième récit, souvent attribué à la tradition yahviste, ne cherche pas à contredire le premier mais à le compléter par une perspective plus existentielle et relationnelle.

Dans le contexte immédiat, ce verset intervient avant la création du jardin d’Éden et avant la formation de la femme. Il décrit le moment fondateur où l’humanité reçoit son existence particulière, distincte du reste de la création. Le texte hébreu utilise des termes riches de sens : « adam » pour l’homme, dérivé de « adamah » (la terre), et « nishmat chayyim » (souffle/haleine de vie), qui évoque la dimension vitale et spirituelle.

Sur le plan liturgique, ce passage est proclamé notamment lors du mercredi des Cendres, premier jour du Carême, rappelant aux fidèles leur condition mortelle : « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Cette utilisation liturgique souligne la dimension pénitentielle et le rappel de notre humble origine, mais aussi, paradoxalement, de notre dignité incomparable puisque nous portons en nous le souffle même de Dieu. Le texte résonne également lors des funérailles et des célébrations qui invitent à méditer sur le mystère de la vie humaine.

L’extrait complet de Genèse 2:7-9 situe la création de l’homme dans un projet plus vaste : « Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ». Cette séquence révèle que l’homme n’est pas créé dans l’abstrait mais pour une vocation précise : habiter le jardin, le cultiver, entrer en relation avec Dieu et avec la création.

La portée de ce verset dépasse largement le cadre historique ou scientifique. Il ne s’agit pas d’un compte rendu technique de nos origines biologiques, mais d’une affirmation théologique sur notre identité profonde. En lisant ce passage, nous sommes invités à prendre conscience que notre existence n’est ni un accident cosmique ni une simple émergence naturelle : elle résulte d’un geste délibéré, personnel, intime de Dieu qui nous façonne et nous anime de son propre souffle.

Analyse : le paradoxe de la double nature

Au cœur de Genèse 2:7 se trouve un paradoxe saisissant qui définit l’existence humaine : nous sommes simultanément poussière et souffle, matière et esprit, terre et ciel. Cette tension n’est pas une contradiction à résoudre mais une réalité à habiter, une vocation à assumer pleinement. L’analyse de ce paradoxe nous révèle la dynamique profonde de notre condition humaine.

D’un côté, le texte affirme sans ambiguïté notre humble origine matérielle : Dieu « modela l’homme avec de la poussière prise du sol ». Le verbe « modeler » (yatsar en hébreu) évoque le travail du potier qui façonne l’argile de ses mains. Cette image souligne notre proximité avec la création matérielle : nous sommes faits de la même substance que la terre, du même « sol » d’où proviennent les plantes et les animaux. Rien de glorieux, rien d’éternel dans cette poussière ; elle exprime notre fragilité radicale, notre vulnérabilité, notre condition mortelle. « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière » : cette sentence divine après la chute ne fait que confirmer ce que nous sommes dès l’origine.

Mais le récit ne s’arrête pas là. Immédiatement après avoir façonné ce corps de terre, Dieu accomplit un geste extraordinaire : « Il insuffla dans ses narines l’haleine de vie, et l’homme devint un être vivant ». Ce souffle divin (nishmat chayyim) n’est pas simplement un principe biologique qui activerait un mécanisme inerte. Les Pères de l’Église et la tradition juive ont reconnu dans ce souffle l’Esprit même de Dieu, sa présence personnelle qui vient habiter l’homme et le constituer comme « être vivant » au sens plénier. L’homme ne devient pas vivant par une simple animation biologique ; il devient vivant parce qu’il reçoit en lui quelque chose de la vie divine elle-même.

Cette double constitution crée une tension dynamique qui définit notre existence. Nous ne sommes ni purs esprits, ni simples animaux. Contrairement aux anges, nous avons un corps, nous sommes incarnés, enracinés dans la matière et soumis aux lois de la nature. Contrairement aux animaux, nous portons en nous une dimension spirituelle, une capacité de transcendance, une ouverture vers l’infini. L’anthropologie biblique hébraïque exprime cette complexité à travers plusieurs termes : nephesh (l’âme vitale, commune aux animaux), ruah (l’esprit, le souffle émotionnel et moral), et neshama (l’âme intellectuelle et spirituelle, proprement humaine).

Le texte biblique affirme ainsi que l’homme est un « être vivant » (nephesh hayah). Cette expression, parfois traduite par « âme vivante », ne désigne pas une âme immortelle séparée du corps, mais bien l’unité vivante de la matière animée par le souffle divin. L’homme n’a pas un corps ; il est un corps animé par l’Esprit. Il n’a pas une âme ; il est une âme incarnée. Cette vision holistique s’oppose aux dualismes qui méprisent le corps au profit de l’âme ou qui réduisent l’homme à sa seule dimension matérielle.

La portée existentielle de cette double nature est immense. Elle nous rappelle que nous ne pouvons nous accomplir ni en niant notre condition charnelle (par un spiritualisme désincarné), ni en ignorant notre vocation spirituelle (par un matérialisme réducteur). Nous sommes appelés à vivre dans l’unité de notre être, honorant à la fois notre corps et notre esprit, notre enracinement terrestre et notre ouverture céleste. Cette tension créative constitue le lieu même de notre liberté et de notre responsabilité : entre la poussière qui nous appelle à l’humilité et le souffle divin qui nous appelle à la grandeur, nous devons choisir, à chaque instant, la voie de notre humanisation authentique.

L’humilité créaturelle : accepter notre fragilité

La première dimension du message de Genèse 2:7 concerne notre condition de créature, notre humilité fondamentale face au Créateur. Le rappel de notre origine poussiéreuse n’est pas une condamnation mais une invitation à la lucidité et à la reconnaissance.

L’image de la poussière (aphar en hébreu) traverse toute l’Écriture comme un symbole puissant de l’humilité et de la finitude humaines. Pourquoi Dieu choisit-il précisément la poussière, et non un matériau plus noble, pour façonner l’homme ? Cette question a intrigué les commentateurs de tous les siècles. La réponse se trouve dans la pédagogie divine : en nous créant à partir de la poussière, Dieu nous enseigne dès l’origine que nous ne sommes rien par nous-mêmes, que notre existence est un don gratuit, que nous dépendons entièrement de sa volonté créatrice.

Cette humble origine nous préserve de deux tentations symétriques et également dangereuses. D’abord, la tentation de l’orgueil et de l’auto-suffisance : comment pourrions-nous nous enorgueillir, nous qui venons de la poussière et y retournerons ? Ensuite, la tentation du désespoir et du mépris de soi : si nous sommes faits de poussière, c’est précisément parce que Dieu a voulu nous créer ainsi, et cette poussière devient noble par le fait même qu’Il la choisit et la façonne de ses mains.

L’acceptation de notre fragilité créaturelle ouvre un chemin de liberté spirituelle. Reconnaître que nous sommes poussière, c’est abandonner les illusions de toute-puissance qui nous enchaînent à l’anxiété et à la compétition. C’est accepter nos limites physiques, intellectuelles, morales, sans pour autant sombrer dans la résignation. C’est comprendre que notre valeur ne dépend pas de nos performances, de notre pouvoir ou de notre perfection, mais du regard aimant de Celui qui nous a modelés.

Cette humilité créaturelle a des implications concrètes pour notre relation à la création. Façonnés du même sol que les plantes et les animaux, nous partageons avec eux une commune origine terrestre. Loin de nous autoriser à dominer la nature avec arrogance, cette parenté nous appelle à une gestion responsable, à une solidarité écologique, à un respect profond pour tout ce qui vit. Nous ne sommes pas les propriétaires despotiques de la création mais ses gardiens, appelés à « travailler et garder » le jardin qui nous est confié.

De plus, la conscience de notre fragilité commune crée une fraternité universelle entre tous les humains. Quelle que soit notre origine ethnique, notre statut social, notre éducation ou nos talents, nous partageons tous la même condition de poussière animée par le souffle divin. Cette égalité ontologique fonde une solidarité qui transcende toutes les divisions artificielles : devant Dieu, nous sommes tous également créatures, également fragiles, également aimés. Reconnaître l’humble origine de l’autre, c’est le reconnaître comme frère, comme participant de la même humanité vulnérable et précieuse.

Enfin, l’humilité créaturelle nous prépare à accueillir la grâce divine. Saint Augustin l’a magnifiquement exprimé : Dieu a créé l’homme à partir de rien (la poussière) pour manifester que tout en lui est don gratuit. Nous ne pouvons nous glorifier de rien, car tout nous vient de Lui. Cette vérité libère du fardeau de l’auto-justification et ouvre l’espace de la reconnaissance joyeuse. Accepter d’être poussière, c’est accepter d’être comblé par un amour qui ne dépend pas de nos mérites.

La dignité spirituelle : honorer le souffle divin

Si la poussière rappelle notre humilité, le souffle divin révèle notre incomparable dignité. Genèse 2:7 ne s’arrête pas à notre origine terrestre ; il culmine dans l’insufflation qui fait de nous des êtres vivants animés par Dieu lui-même.

Le geste de Dieu qui insuffle son haleine dans les narines de l’homme est d’une intimité bouleversante. Il évoque une proximité, une tendresse, un don de soi qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Dieu ne crée pas l’homme à distance, par une simple parole comme pour les astres ou les plantes ; Il le modèle de ses mains et lui communique directement son propre souffle de vie. Cette communication personnelle établit une relation unique entre le Créateur et sa créature humaine.

Le « souffle de vie » (nishmat chayyim) n’est pas un simple principe vital biologique mais une participation à la vie divine elle-même. La tradition juive et chrétienne a identifié ce souffle à l’Esprit de Dieu (ruah Elohim), présent dès le premier verset de la Genèse, planant sur les eaux du chaos originel. En insufflant son Esprit dans l’homme, Dieu lui communique quelque chose de sa propre nature : l’intelligence, la liberté, la capacité d’aimer, la conscience morale, l’ouverture à la transcendance. L’homme devient ainsi capax Dei, « capable de Dieu », apte à Le connaître et à L’aimer.

Cette dignité spirituelle se manifeste d’abord dans notre capacité de connaissance et de raison. Contrairement aux animaux qui réagissent par instinct, l’homme peut réfléchir, abstraire, contempler la vérité, chercher le sens des choses. Dans la tradition hébraïque, la neshama désigne précisément cette âme intellectuelle, siège de l’intuition et de la raison, qui relie chaque être humain à la source divine. Cette capacité intellectuelle nous rend responsables de nos actes, capables de discernement moral, appelés à choisir librement entre le bien et le mal.

Le souffle divin nous confère également une capacité d’aimer qui reflète l’amour même de Dieu. L’homme n’est pas seulement un être pensant (homo sapiens) mais un être aimant, créé pour la relation, pour le don de soi, pour la communion. La tradition personnaliste du XXe siècle, incarnée notamment par le pape Jean-Paul II, a souligné que l’homme est « la seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-même », c’est-à-dire pour la relation d’amour. Cette vocation à l’amour s’enracine dans le souffle divin qui nous anime et nous pousse vers l’autre.

Notre dignité spirituelle implique aussi une vocation à la liberté. Créé à l’image d’un Dieu libre, l’homme est appelé à exercer sa liberté de manière responsable. Cette liberté n’est pas arbitraire ou capricieuse ; elle s’oriente naturellement vers le bien, le vrai, le beau, parce qu’elle participe du souffle divin qui est lui-même Vérité, Bonté et Beauté. La tradition augustinienne parle de cette liberté comme d’une « liberté pour » (le bien) plutôt qu’une simple « liberté de » (choisir indifféremment).

Honorer le souffle divin en nous, c’est donc prendre au sérieux notre vocation intellectuelle, morale et spirituelle. C’est cultiver notre intelligence par l’étude et la contemplation, affiner notre conscience morale par l’examen et le discernement, nourrir notre vie spirituelle par la prière et les sacrements. C’est refuser tout ce qui abaisse notre humanité : l’ignorance volontaire, la médiocrité morale, l’asservissement aux passions, l’enfermement dans l’horizon matériel.

Cette dignité spirituelle fonde également les droits humains fondamentaux. Si chaque être humain porte en lui le souffle de Dieu, alors chacun possède une valeur inaliénable, indépendante de son utilité sociale, de ses capacités ou de ses performances. Du plus faible au plus fort, du nouveau-né au vieillard, du malade au bien-portant, tous partagent la même dignité ontologique qui commande respect et protection. Tout système social, économique ou politique qui viole cette dignité fondamentale s’oppose au dessein créateur de Dieu.

La vocation relationnelle : devenir pleinement vivant

La troisième dimension essentielle de Genèse 2:7 concerne la vocation relationnelle de l’homme. Le texte affirme que, par l’insufflation divine, « l’homme devint un être vivant » (nephesh hayah). Cette expression ne désigne pas seulement l’existence biologique mais une qualité de vie qui s’épanouit dans la relation avec Dieu, avec autrui et avec la création.

Être pleinement vivant, au sens biblique, signifie d’abord être en relation avec Dieu. Le souffle divin qui nous anime n’est pas un principe impersonnel mais une présence personnelle qui appelle à la communion. Dieu ne crée pas l’homme pour qu’il existe de manière autonome et isolée, mais pour qu’il entre dans un dialogue d’amour avec Lui. La suite immédiate du récit de Genèse 2 le confirme : Dieu place l’homme dans le jardin, lui parle, lui donne des commandements, marche avec lui dans la fraîcheur du soir. Cette intimité originelle révèle notre vocation profonde : nous sommes créés pour connaître Dieu et être connus de Lui, pour L’aimer et être aimés de Lui.

La tradition patristique a développé cette vision relationnelle de manière magnifique. Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle, parle de l’homme comme de celui qui est appelé à une communion toujours plus profonde avec Dieu, dans un processus de maturation spirituelle qu’il nomme « récapitulation ». Pour Irénée, le premier Adam (celui de Genèse 2) préfigure le second Adam, le Christ, qui vient restaurer et accomplir la vocation relationnelle de l’humanité en unissant parfaitement nature humaine et nature divine. L’homme ne devient pleinement vivant qu’en étant uni au Verbe incarné.

Cette vocation relationnelle s’étend aussi aux autres êtres humains. Le récit de Genèse 2 poursuit avec la création de la femme, soulignant que « il n’est pas bon que l’homme soit seul ». L’être humain est fondamentalement social, créé pour la communauté, pour le partage, pour l’amour mutuel. Le souffle divin qui nous anime nous pousse naturellement vers l’autre, car il nous rend participants de l’amour trinitaire qui est communion de personnes. Jean-Paul II a insisté sur cette dimension « sponsale » de l’existence humaine : nous sommes créés pour le don réciproque, pour devenir nous-mêmes en nous donnant à l’autre.

La vocation relationnelle implique également une responsabilité envers la création. Le texte biblique précise que Dieu place l’homme dans le jardin « pour qu’il le travaille et le garde ». Cette double mission révèle que notre relation au monde créé n’est ni d’exploitation ni de mépris, mais de culture et de sauvegarde. Façonnés du même sol que les plantes et les animaux, nous sommes appelés à une relation harmonieuse avec eux, respectant leur intégrité tout en les faisant fructifier pour le bien commun.

Devenir pleinement vivant, c’est donc habiter ces trois dimensions relationnelles dans leur unité. C’est vivre en dialogue constant avec Dieu par la prière et les sacrements ; c’est construire des relations authentiques avec les autres, fondées sur le respect, la justice et l’amour ; c’est exercer notre responsabilité écologique avec sagesse et modération. Chaque fois que nous négligeons l’une de ces dimensions, nous nous appauvrissons, nous nous éloignons de notre vocation, nous devenons moins vivants.

La spiritualité chrétienne a toujours reconnu que la vie en abondance promise par le Christ (Jean 10:10) s’enracine dans cette triple relation harmonieuse. Nous ne pouvons nous accomplir en nous repliant sur nous-mêmes, en fuyant le monde ou en ignorant Dieu. Au contraire, c’est en nous ouvrant à Dieu, aux autres et à la création que nous découvrons notre véritable identité et que nous devenons pleinement les « êtres vivants » que Dieu a voulu nous voir devenir dès l’origine.

Tradition

Le passage de Genèse 2:7 a profondément marqué la tradition chrétienne et la spiritualité à travers les siècles. Les Pères de l’Église, les théologiens médiévaux et les mystiques modernes y ont puisé une source inépuisable de réflexion sur le mystère de l’homme.

Saint Augustin d’Hippone (354-430), l’un des quatre grands Pères latins de l’Église, a développé une anthropologie profondément influencée par Genèse 2:7. Pour Augustin, l’insufflation divine crée en l’homme une capacité unique de se tourner vers Dieu et de trouver en Lui seul le repos de son cœur. Son célèbre Confessions s’ouvre sur cette intuition : « Tu nous as faits pour Toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en Toi ». Cette inquiétude sacrée, cette quête de Dieu inscrite au cœur de l’homme, provient précisément du souffle divin qui nous anime et nous oriente naturellement vers notre Source.

Saint Irénée de Lyon (vers 130-200), témoin de la Tradition apostolique, a médité sur Genèse 2:7 dans sa lutte contre le gnosticisme. Contre les hérétiques qui méprisaient le corps et la matière, Irénée affirme la bonté de la création matérielle et la dignité du corps humain façonné par les mains de Dieu. Pour lui, le souffle de vie communiqué à Adam préfigure le don de l’Esprit Saint qui, dans le Christ, vient restaurer et accomplir l’humanité déchue. La « récapitulation » opérée par le second Adam (le Christ) consiste précisément à renouveler en nous cette union originelle de la matière et de l’esprit, du terrestre et du céleste.

La liturgie catholique a intégré Genèse 2:7 de manière significative, notamment dans les célébrations qui marquent les moments clés de l’existence humaine. Le mercredi des Cendres, l’Église proclame ce texte pour rappeler aux fidèles leur condition mortelle et les appeler à la conversion. Le rite de l’imposition des cendres, accompagné de la formule « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière », établit un lien direct avec notre passage. Mais cette mémoire de notre fragilité n’est jamais séparée de la mémoire de notre dignité : nous sommes poussière, certes, mais poussière animée par le souffle de Dieu, appelée à ressusciter dans le Christ.

La tradition spirituelle a également médité sur le symbolisme du souffle (ruah, pneuma) comme présence de l’Esprit Saint. Les exercices respiratoires pratiqués par certaines traditions monastiques s’inspirent de cette intuition : respirer consciemment, c’est se souvenir que chaque inspiration est un don de Dieu, une participation à son Esprit. La prière hésychaste, dans la tradition orientale, associe intimement la répétition du nom de Jésus au rythme de la respiration, créant ainsi une prière « incessante » qui unit corps et esprit.

Les théologiens contemporains ont réactualisé le message de Genèse 2:7 en dialogue avec les sciences modernes. La théologie de la création n’entre pas en conflit avec la théorie de l’évolution biologique, car les deux discours opèrent à des niveaux différents : la science décrit les mécanismes matériels de l’émergence humaine, tandis que la foi révèle le sens théologique de cette émergence. Que l’homme provienne d’un long processus évolutif ou d’un modelage immédiat importe moins que la vérité fondamentale affirmée par le texte : l’humanité est voulue par Dieu, créée à son image, animée par son Esprit et appelée à la communion avec Lui.

Le Concile Vatican II, dans la constitution Gaudium et Spes, a réaffirmé cette vision intégrale de l’homme comme « unité de corps et d’âme », créé à l’image de Dieu et appelé à une vocation transcendante. L’anthropologie conciliaire s’enracine directement dans Genèse 2:7, refusant tout dualisme qui séparerait ou opposerait corps et esprit. L’homme est un tout unifié, où le corps est animé par l’âme qui elle-même est vivifiée par l’Esprit.

Enfin, la spiritualité contemporaine redécouvre l’importance de l’incarnation et de l’écologie à la lumière de Genèse 2:7. L’encyclique Laudato Si’ du pape François invite à reconnaître notre commune origine avec toute la création et à exercer notre responsabilité de gardiens du jardin terrestre. Le rappel que nous sommes façonnés « de la poussière du sol » nous interdit toute arrogance anthropocentrique et nous appelle à une humble solidarité avec toutes les créatures.

Méditations

Comment incarner concrètement le message de Genèse 2:7 dans notre vie quotidienne ? Voici sept étapes pratiques pour intégrer cette sagesse biblique dans notre cheminement spirituel et existentiel.

1. Pratique de la gratitude matinale : Chaque matin, au réveil, prenez quelques instants pour respirer consciemment et remercier Dieu pour le don de la vie. Avant de vous lever, posez votre main sur votre cœur et dites intérieurement : « Merci, Seigneur, pour ce souffle de vie que tu m’accordes aujourd’hui. » Cette simple pratique ancre votre journée dans la reconnaissance de votre condition de créature aimée.

2. Méditation sur la double nature : Une fois par semaine, méditez pendant quinze minutes sur le paradoxe de votre identité : poussière et souffle, humble et digne, limité et appelé à l’infini. Lisez lentement Genèse 2:7, puis restez en silence en contemplant cette vérité sur vous-même. Laissez cette méditation transformer votre regard sur vous-même et sur les autres.

3. Examen de conscience créaturel : Lors de votre examen de conscience quotidien, ajoutez deux questions spécifiques inspirées de Genèse 2:7. Premièrement : « Aujourd’hui, ai-je vécu dans l’humilité, reconnaissant ma condition de créature dépendante de Dieu ? » Deuxièmement : « Aujourd’hui, ai-je honoré le souffle divin en moi, cultivant ma vie intellectuelle, morale et spirituelle ? » Cette double question vous aidera à discerner les moments où vous avez vécu en accord avec votre vocation, et ceux où vous vous en êtes éloigné.

4. Pratique corporelle de l’incarnation : Puisque votre corps est façonné par Dieu et animé par son Esprit, traitez-le avec respect et gratitude. Adoptez un mode de vie sain (alimentation équilibrée, exercice physique, sommeil suffisant) non par vanité mais par respect pour la création divine que vous êtes. Refusez les discours qui méprisent le corps ou qui, à l’inverse, l’idolâtrent. Cherchez l’unité harmonieuse de votre être corporel et spirituel.

5. Engagement relationnel : Identifiez une personne dans votre entourage que vous avez tendance à négliger ou à mépriser. Rappelez-vous qu’elle aussi est « poussière animée par le souffle divin », qu’elle porte en elle la même dignité inaliénable que vous. Posez un geste concret d’attention, de respect ou de service envers cette personne, en reconnaissance de sa valeur intrinsèque. Laissez Genèse 2:7 transformer vos relations en vous rendant attentif à la présence du souffle divin en chaque être humain.

6. Responsabilité écologique : Choisissez un geste écologique concret que vous pouvez intégrer dans votre quotidien (réduction des déchets, économie d’énergie, consommation responsable). Faites-le non par idéologie politique mais par fidélité à votre vocation de gardien du jardin terrestre. Rappelez-vous que vous êtes façonné du même sol que la terre que vous foulez, et que cette parenté vous engage à une responsabilité bienveillante.

7. Prière du souffle : Adoptez une forme de prière qui unit respiration et invocation. Par exemple, à l’inspiration, priez intérieurement : « Seigneur Dieu » ; à l’expiration : « souffle de vie en moi ». Pratiquez cette prière pendant quelques minutes chaque jour, dans les transports, en marchant ou avant de vous endormir. Elle vous aidera à prendre conscience que respirer est un acte spirituel, une communion continuelle avec le Dieu qui vous anime.

La force transformatrice du souffle divin

Genèse 2:7 n’est pas un simple récit des origines, une curiosité archéologique de texte ancien. C’est une parole vivante qui continue de nous révéler notre identité la plus profonde et notre vocation la plus haute. En nous rappelant que nous sommes poussière animée par le souffle de Dieu, ce verset réconcilie les contradictions apparentes de notre existence et nous ouvre un chemin d’humanisation authentique.

La force transformatrice de ce passage réside précisément dans son paradoxe créateur. Accepter d’être poussière nous libère de l’orgueil et de l’anxiété de performance ; reconnaître le souffle divin en nous nous élève à une dignité inaliénable qui fonde nos droits et nos responsabilités. Cette double conscience crée un équilibre dynamique qui nous préserve aussi bien du mépris de soi que de l’arrogance, aussi bien du désespoir que de la présomption.

Dans un monde marqué par la fragmentation, l’aliénation et la perte de sens, le message de Genèse 2:7 résonne avec une urgence particulière. Il nous rappelle que nous ne sommes ni des machines biologiques dépourvues de finalité, ni des esprits désincarnés flottant au-dessus du monde. Nous sommes des êtres incarnés et spirituels, enracinés dans la terre et ouverts sur le ciel, appelés à une vie pleinement humaine qui intègre corps et esprit, matière et transcendance.

L’invitation finale de ce texte est révolutionnaire : elle nous appelle à une conversion profonde de notre regard sur nous-mêmes, sur les autres et sur la création. Regarder chaque être humain comme « poussière animée par le souffle divin » transforme radicalement nos relations sociales, nos engagements politiques, nos choix éthiques. Cela fonde une fraternité universelle qui transcende toutes les divisions artificielles de race, de classe, de culture ou de religion. Cela impose aussi une responsabilité écologique qui découle naturellement de notre commune origine avec toute la création.

Devenir pleinement les « êtres vivants » que Dieu a voulu nous voir devenir implique donc un cheminement spirituel exigeant : cultiver notre humilité créaturelle sans tomber dans le mépris de soi ; honorer notre dignité spirituelle sans sombrer dans l’orgueil ; vivre notre vocation relationnelle dans toutes ses dimensions (avec Dieu, avec autrui, avec la création). Ce n’est qu’en habitant pleinement cette tension créatrice entre la poussière et le souffle, entre l’humble et le sublime, que nous découvrirons notre véritable liberté et notre véritable joie.

Que Genèse 2:7 devienne pour vous non seulement un objet de contemplation intellectuelle, mais une parole agissante qui façonne votre existence quotidienne. Que vous puissiez, jour après jour, accueillir avec gratitude le souffle divin qui vous anime, accepter avec sérénité votre condition de poussière, et vivre avec générosité votre vocation d’être vivant créé pour la communion. Car c’est en assumant pleinement cette identité paradoxale que vous deviendrez vraiment vous-même, à l’image de Celui qui vous a façonné de ses mains et insufflé de son Esprit.

Pratique

- Respirer consciemment : Chaque matin, prenez trois respirations profondes en conscience que chaque souffle est un don divin renouvelé, une participation à l’Esprit créateur.

- Méditer hebdomadairement : Consacrez quinze minutes par semaine à la lectio divina de Genèse 2:7, laissant la Parole pénétrer votre cœur et transformer votre regard.

- Pratiquer l’humilité : Lors de vos réussites, rappelez-vous que vous êtes poussière ; dans vos échecs, rappelez-vous que vous portez le souffle divin.

- Honorer votre corps : Adoptez un mode de vie qui respecte l’unité de votre être corporel et spirituel, refusant tout dualisme désincarné ou tout matérialisme réducteur.

- Reconnaître la dignité d’autrui : Chaque jour, posez un regard contemplatif sur au moins une personne, reconnaissant en elle la présence du souffle divin qui fonde sa dignité inaliénable.

- Assumer votre responsabilité écologique : Intégrez un geste concret de sauvegarde de la création dans votre quotidien, en fidélité à votre vocation de gardien du jardin terrestre.

- Prier avec votre souffle : Unissez invocation et respiration dans une prière simple et rythmée qui ancre votre existence dans la présence continuelle du Dieu qui vous anime.

Références

- Texte biblique : Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7. Traductions consultées : Bible de Jérusalem, Traduction liturgique officielle, Bible Segond 21, Bible du Semeur.

- Commentaires bibliques : Bible annotée, Commentaires exégétiques sur Genèse 1-2, études sur les deux récits de la création et leurs traditions respectives.

- Pères de l’Église : Saint Augustin d’Hippone (Confessions, La Cité de Dieu), Saint Irénée de Lyon (Contre les hérésies, Démonstration de la prédication apostolique), tradition patristique latine et grecque.

- Anthropologie biblique hébraïque : Études sur les concepts de nephesh, ruah, neshama dans la tradition juive et chrétienne, kabbale hébraïque et ses niveaux de l’âme.

- Magistère catholique : Concile Vatican II (Gaudium et Spes), Jean-Paul II (théologie du corps, anthropologie adéquate), Commission Théologique Internationale sur la personne humaine créée à l’image de Dieu.

- Théologie contemporaine : Anthropologie chrétienne selon les traditions catholique et orthodoxe, théologie de la création en dialogue avec les sciences, écologie intégrale (Laudato Si’).

- Ressources liturgiques : Lectionnaire liturgique catholique, usage de Genèse 2:7 dans la liturgie du mercredi des Cendres et des célébrations de la vie humaine.

- Spiritualité pratique : Exercices de respiration consciente et prière hésychaste, pratiques d’incarnation corporelle et spirituelle, discernement moral et examen de conscience.