Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains

Frères,

pour ceux qui sont dans le Christ Jésus,

il n’y a plus de condamnation.

Car la loi de l’Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus

t’a libéré de la loi du péché et de la mort.

En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils

dans une condition charnelle semblable à celle des pécheurs

pour vaincre le péché,

il a fait ce que la loi de Moïse

ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine :

il a condamné le péché dans l’homme charnel.

Il voulait ainsi que l’exigence de la Loi s’accomplisse en nous,

dont la conduite n’est pas selon la chair mais selon l’Esprit.

En effet, ceux qui se conforment à la chair

tendent vers ce qui est charnel ;

ceux qui se conforment à l’Esprit

tendent vers ce qui est spirituel ;

et la chair tend vers la mort,

mais l’Esprit tend vers la vie et la paix.

Car la tendance de la chair est ennemie de Dieu,

elle ne se soumet pas à la loi de Dieu,

elle n’en est même pas capable.

Ceux qui sont sous l’emprise de la chair

ne peuvent pas plaire à Dieu.

Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair,

mais sous celle de l’Esprit,

puisque l’Esprit de Dieu habite en vous.

Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas.

Mais si le Christ est en vous,

le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché,

mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes.

Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts

habite en vous,

celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts

donnera aussi la vie à vos corps mortels

par son Esprit qui habite en vous.

– Parole du Seigneur.

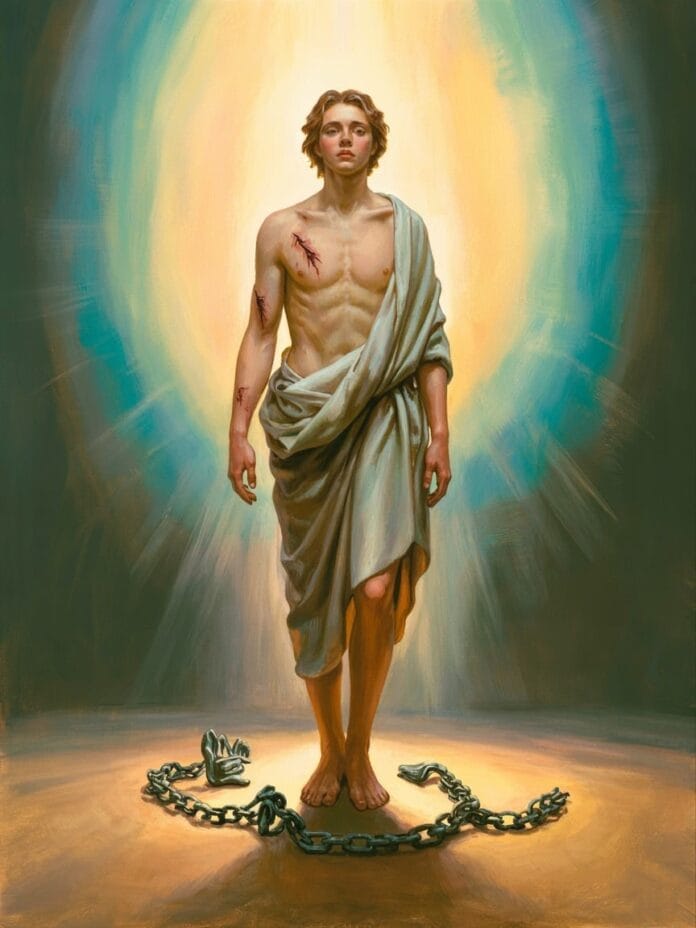

La puissance de l’Esprit : vivre la Résurrection au cœur du quotidien

Découvrez comment l’Esprit Saint transforme radicalement votre existence en brisant les chaînes du péché et de la mort

Dans ce passage lumineux de l’épître aux Romains, Paul révèle une vérité bouleversante : le même Esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous. Cette promesse ne concerne pas un futur lointain, mais transforme radicalement votre présent. Pour tous ceux qui cherchent à comprendre leur identité chrétienne et à vivre pleinement leur vocation, ce texte offre les clés d’une libération authentique. L’apôtre dévoile la dynamique spirituelle qui permet de passer d’une existence marquée par la condamnation à une vie habitée par la puissance même de la Résurrection.

Nous explorerons d’abord le contexte historique et théologique de cette lettre majeure, puis nous analyserons la tension centrale entre chair et Esprit. Ensuite, nous déploierons trois axes essentiels : la libération de la condamnation, l’inhabitation divine, et la promesse de résurrection corporelle. Enfin, nous proposerons des pistes concrètes pour incarner cette réalité spirituelle dans votre vie quotidienne.

Contexte

La lettre aux Romains, rédigée par Paul vers l’an 57-58 de notre ère, constitue l’exposé le plus systématique de la théologie paulinienne. L’apôtre écrit à une communauté qu’il n’a pas fondée, établie au cœur de l’Empire romain, composée de chrétiens d’origine juive et païenne. Cette lettre vise à préparer sa visite future tout en clarifiant les fondements de la foi chrétienne face aux tensions entre Juifs et Gentils.

Le chapitre 8 marque un sommet théologique après les développements sur la justification par la foi, le péché universel, et la lutte intérieure du croyant décrite au chapitre 7. Paul passe ici de l’analyse de la condition humaine déchue à l’annonce triomphale de la vie dans l’Esprit. Ce passage répond à une question fondamentale : comment vivre concrètement cette justification obtenue par la foi en Christ ?

Dans la liturgie catholique, ce texte résonne lors du cinquième dimanche de Carême ou dans les célébrations consacrées à l’Esprit Saint. Il constitue l’un des passages les plus cités pour comprendre la pneumatologie chrétienne et la transformation que l’Esprit opère dans l’existence des baptisés.

Le texte lui-même se structure en trois mouvements. Premier mouvement : l’annonce de la non-condamnation et de la libération par l’Esprit. Deuxième mouvement : la description de l’opposition radicale entre la chair et l’Esprit, entre deux logiques de vie incompatibles. Troisième mouvement : l’affirmation de l’inhabitation de l’Esprit et la promesse d’une résurrection corporelle future.

Paul utilise un vocabulaire précis et contrasté. D’un côté, la « chair » désigne non pas le corps physique mais l’existence humaine marquée par le péché, repliée sur elle-même, incapable de se soumettre à Dieu. De l’autre, l' »Esprit » représente la présence active de Dieu qui transforme le croyant de l’intérieur, lui communiquant la vie divine même.

L’expression « il n’y a plus de condamnation » ouvre le chapitre avec une force libératrice extraordinaire. Après avoir décrit la condition de l’homme sous le péché et sous la Loi, Paul proclame une rupture totale. La « loi de l’Esprit » remplace la Loi mosaïque impuissante. Cette nouveauté radicale provient de l’envoi du Fils « dans une condition charnelle semblable à celle des pécheurs », anticipation de la théologie de l’Incarnation.

L’enjeu central apparaît clairement : vivre « selon l’Esprit » plutôt que « selon la chair ». Cette alternative ne concerne pas deux catégories de personnes, mais deux dynamiques existentielles opposées. La chair mène vers la mort, l’Esprit vers la vie et la paix. Paul ne propose pas un dualisme métaphysique mais décrit une tension morale et spirituelle au cœur de l’existence chrétienne.

Analyse

L’idée maîtresse de ce passage réside dans l’affirmation révolutionnaire que l’Esprit de Dieu habite désormais dans les croyants, produisant une transformation ontologique radicale. Cette inhabitation n’est pas métaphorique mais réelle, concrète, opérante. Elle constitue le fondement de l’identité chrétienne et la source de toute vie spirituelle authentique.

Paul établit une équation théologique audacieuse : « l’Esprit de Dieu », « l’Esprit du Christ », et « le Christ en vous » désignent une même réalité. Cette identification révèle la profondeur du mystère trinitaire vécu dans l’expérience des premiers chrétiens. L’Esprit n’est pas une force impersonnelle mais la présence même du Ressuscité agissant dans ses disciples.

Le paradoxe central tient à la coexistence de deux réalités apparemment contradictoires : « le corps reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre ». Cette tension entre le « déjà » et le « pas encore » caractérise toute la théologie paulinienne. Les croyants vivent déjà de la vie de la Résurrection tout en attendant la transformation finale de leurs corps mortels.

Cette dynamique spirituelle repose sur une logique de remplacement : la « loi de l’Esprit » libère de la « loi du péché et de la mort ». Remarquez la formulation : ce n’est pas l’effort humain qui produit cette libération, mais une nouvelle loi supérieure, une force vitale divine qui brise les chaînes de la condition humaine déchue.

L’argumentation paulinienne s’appuie sur l’échec de la Loi mosaïque. Non que celle-ci soit mauvaise en elle-même, mais elle se révèle impuissante « à cause de la faiblesse humaine ». La chair, c’est-à-dire l’homme livré à lui-même, ne peut accomplir les exigences divines. Seul l’envoi du Fils dans la condition humaine et le don de l’Esprit permettent cette transformation.

La portée existentielle de cette vérité bouleverse la compréhension que le chrétien a de lui-même. Il n’est plus défini par ses échecs, ses faiblesses, sa condition mortelle, mais par l’Esprit qui l’habite. Son identité profonde ne réside pas dans ce qu’il fait mais dans Celui qui vit en lui. Cette révélation libère d’une quête anxieuse de perfection par ses propres forces.

Théologiquement, Paul développe ici les fondements d’une anthropologie surnaturelle. L’être humain n’est pas simplement une créature naturelle mais un être destiné à la divinisation, à la participation à la vie divine elle-même. L’Esprit ne vient pas s’ajouter de l’extérieur mais transforme de l’intérieur, communiquant une vie nouvelle, une capacité nouvelle d’aimer, de connaître Dieu, de vivre selon sa volonté.

La dimension pneumatologique s’articule avec la christologie : l’Esprit n’agit pas indépendamment du Christ mais actualise la présence du Ressuscité dans l’Église et dans chaque croyant. Cette unité entre christologie et pneumatologie évite deux écueils : un Christ lointain dans le passé ou un Esprit déconnecté de l’événement historique de Jésus.

La libération de la condamnation : une nouvelle identité

L’affirmation initiale, « il n’y a plus de condamnation », résonne comme un acquittement définitif. Dans le contexte juridique de l’époque, la condamnation impliquait l’exclusion, la honte publique, parfois la mort. Paul proclame l’abolition totale de ce verdict pour ceux qui sont « dans le Christ Jésus ». Cette expression technique désigne l’incorporation au Christ par le baptême, l’union mystique avec lui.

Cette libération ne résulte pas d’une amnistie arbitraire mais d’une victoire remportée sur le péché lui-même. Dieu a « condamné le péché dans l’homme charnel » en envoyant son Fils. L’expression paradoxale indique que la condamnation ne frappe plus le pécheur mais le péché lui-même, vaincu dans la chair du Christ crucifié. Cette distinction subtile mais capitale fonde toute l’anthropologie chrétienne : l’homme n’est pas identifié à son péché.

La « loi de l’Esprit » introduit un régime nouveau. Contrairement à la Loi mosaïque qui prescrivait des commandements extérieurs, cette loi intérieure de l’Esprit transforme le cœur, rendant possible ce qui était impossible. Elle accomplit la promesse prophétique d’Ézéchiel : « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau ». L’obéissance devient alors non plus contrainte mais spontanéité joyeuse.

Cette libération concerne tous les domaines de l’existence. Libération de la culpabilité qui paralyse, de la peur du jugement qui angoisse, de l’obsession de soi qui enferme. Le chrétien découvre une liberté intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures mais de la présence stable de l’Esprit en lui.

Concrètement, cette vérité transforme la manière de vivre les échecs, les faiblesses, les tentations. Au lieu d’un cycle infernal de chute et de culpabilité, s’ouvre un chemin de relèvement constant dans la miséricorde. Non que le péché devienne insignifiant, mais il ne définit plus l’identité profonde du croyant. Celui-ci peut regarder lucidement ses fautes sans désespérer, sachant qu’elles n’ont pas le dernier mot.

Cette nouvelle identité fondée sur la non-condamnation implique aussi un regard différent sur les autres. Si Dieu ne condamne plus, qui suis-je pour condamner ? Cette logique de miséricorde reçue doit se traduire en miséricorde donnée, brisant les spirales de jugement et de rejet qui fragmentent les communautés humaines.

L’accomplissement de « l’exigence de la Loi » par l’Esprit révèle que la vie chrétienne n’est pas antinomique mais transmorale. Elle ne rejette pas les commandements mais les accomplit à un niveau supérieur, non par conformisme extérieur mais par transformation intérieure. L’amour de Dieu et du prochain, résumé de toute la Loi, devient possible parce que l’Esprit répand l’amour de Dieu dans nos cœurs.

L’inhabitation divine : le temple intérieur

Paul affirme avec insistance que « l’Esprit de Dieu habite en vous ». Ce verbe « habiter » implique une présence stable, durable, non transitoire. L’Esprit ne vient pas visiter occasionnellement mais établit sa demeure dans le croyant. Cette réalité bouleverse la conception du sacré : le véritable temple n’est plus un édifice de pierre mais la personne humaine elle-même.

Cette inhabitation distingue radicalement l’expérience chrétienne de toute religiosité naturelle. Il ne s’agit pas de tendre vers un Dieu lointain par des efforts ascétiques, mais d’accueillir Celui qui est déjà là, au plus intime de soi-même. La vie spirituelle devient alors non plus une conquête héroïque mais une reconnaissance de la Présence déjà donnée.

L’expression « Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas » établit un critère d’appartenance ecclésiologique. Être chrétien ne se définit pas d’abord par des pratiques extérieures ou une adhésion intellectuelle, mais par cette présence intérieure de l’Esprit. Ce critère objectif demeure mystérieux car seul Dieu sonde les cœurs, mais il garantit que la réalité dépasse toujours les apparences.

Cette présence divine produit des effets concrets. L’Esprit « vous fait vivre » au présent, non seulement dans un futur eschatologique. Cette vie désigne plus que l’existence biologique : la vie divine elle-même, la participation à la vie trinitaire, la capacité d’aimer comme Dieu aime, de connaître comme Dieu connaît, d’agir comme Dieu agit.

L’identification entre « l’Esprit du Christ » et « le Christ en vous » révèle l’unité profonde entre christologie et pneumatologie. Le Christ ressuscité n’est pas absent mais présent par son Esprit. Cette présence spirituelle n’est pas moins réelle que la présence historique de Jésus en Galilée et en Judée, mais elle revêt une forme nouvelle, universelle, intérieure.

Dans la pratique spirituelle, cette vérité transforme la prière. Prier ne consiste plus à établir une communication avec un Dieu extérieur et lointain, mais à prendre conscience de l’Esprit qui prie en nous, qui gémit en nous, qui intercède en nous. Saint Paul le dira explicitement quelques versets plus loin : « L’Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut ».

Cette inhabitation fonde aussi la dignité inaliénable de chaque personne. Si l’Esprit de Dieu habite en chacun, tout être humain devient sacré, inviolable, digne du plus grand respect. Cette vision anthropologique s’oppose radicalement à toute instrumentalisation de la personne, à toute réduction de l’homme à ses fonctions ou ses performances.

La promesse de résurrection : l’horizon eschatologique

Le sommet de l’argumentation paulinienne culmine dans cette affirmation extraordinaire : « celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous ». Cette promesse ne concerne pas une survivance spirituelle désincarnée mais une transformation glorieuse de la corporalité même.

L’Esprit qui habite maintenant dans les croyants constitue les arrhes, le gage, de la résurrection future. La même puissance qui a arraché Jésus au tombeau opérera pour tous ceux en qui il demeure. Cette continuité entre l’action présente de l’Esprit et la résurrection finale garantit l’accomplissement de la promesse. Dieu a déjà commencé ce qu’il achèvera glorieusement.

Paul maintient une tension créative entre le présent et l’avenir. « Le corps reste marqué par la mort à cause du péché » : la condition mortelle demeure, les croyants expérimentent la maladie, le vieillissement, la mort physique. Mais cette réalité douloureuse ne constitue pas le dernier mot. L’Esprit travaille déjà à la transformation qui s’achèvera dans la résurrection.

Cette espérance corporelle distingue la foi chrétienne du dualisme platonicien qui méprisait le corps comme prison de l’âme. Pour Paul, le corps n’est pas mauvais en soi mais destiné à la glorification. La résurrection du Christ manifeste que la matière elle-même est appelée à la transfiguration, que le monde créé participe au salut divin.

Cette perspective eschatologique transforme le regard sur la souffrance présente. Les douleurs du corps, les limitations de la condition mortelle ne sont pas niées mais relativisées face à la gloire à venir. Dans le chapitre suivant, Paul affirmera que « les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison de la gloire qui va être révélée pour nous ».

Concrètement, cette promesse fonde une attitude paradoxale envers le corps. D’une part, respect et soin du corps comme temple de l’Esprit, destiné à la résurrection. D’autre part, relativisation des apparences physiques, de la santé, de la jeunesse, sachant que le corps glorieux surpassera infiniment le corps actuel. Cette double attitude évite l’obsession contemporaine du corps parfait tout en refusant le mépris du corps.

L’horizon de la résurrection corporelle implique aussi une vision sociale et cosmique. Si les corps ressusciteront, la matière est sauvée, la création entière participe à la rédemption. Cette perspective fonde une écologie chrétienne authentique : le monde n’est pas destiné à disparaître mais à être transfiguré, renouvelé, glorifié.

Tradition

Cette théologie de l’Esprit habitant dans les croyants traverse toute la tradition chrétienne. Les Pères de l’Église ont développé cette intuition paulinienne dans leur doctrine de la divinisation. Saint Athanase d’Alexandie formulera ainsi le principe : « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu ». L’inhabitation de l’Esprit constitue précisément le moyen de cette divinisation progressive.

Saint Augustin, dans ses commentaires sur l’épître aux Romains, insiste sur la gratuité de cette présence divine. L’Esprit n’est pas accordé en récompense des mérites humains mais précède et rend possible toute œuvre bonne. Cette primauté absolue de la grâce fondera la théologie augustinienne qui influencera profondément l’Occident chrétien.

La tradition monastique, particulièrement dans le désert égyptien, a cherché à vivre concrètement cette réalité de l’Esprit intérieur. Les Pères du désert enseignaient l’attention au cœur, l’écoute de la présence divine au-dedans. La prière du cœur, l’hésychasme dans la tradition orientale, visent précisément à prendre conscience de cette inhabitation permanente de l’Esprit.

Thomas d’Aquin, dans sa théologie des dons du Saint-Esprit, systématise cette présence divine. Il distingue la présence de Dieu par immensité dans toute créature et la présence spéciale par la grâce dans les justes. Cette dernière constitue une présence nouvelle, personnelle, transformante, par laquelle Dieu devient connaissable et aimable d’une manière intime.

La spiritualité ignacienne, avec son discernement des esprits, s’appuie sur cette conviction que l’Esprit guide intérieurement le croyant. Les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola visent à rendre le retraitant capable de reconnaître les motions de l’Esprit pour mieux suivre sa conduite dans les choix concrets de l’existence.

Plus récemment, le Concile Vatican II, dans sa constitution dogmatique Lumen Gentium, reprend cette théologie paulinienne pour décrire l’Église comme temple de l’Esprit. Le concile affirme que l’Esprit habite dans l’Église et dans les cœurs des fidèles comme dans un temple, guidant, sanctifiant, fortifiant la communauté chrétienne.

Jean-Paul II, dans son encyclique Dominum et Vivificantem, développe longuement cette présence de l’Esprit Saint dans le croyant et dans l’Église. Il montre comment l’Esprit actualise la rédemption du Christ, appliquant les fruits de la Pâque à chaque génération. Cette pneumatologie renouvelée a marqué profondément la spiritualité catholique contemporaine.

Méditation

Pour incarner cette réalité de l’Esprit habitant en vous, voici un parcours progressif en sept étapes que vous pouvez intégrer quotidiennement dans votre vie spirituelle et votre manière d’être au monde.

Première étape : commencez chaque journée par une prise de conscience de la Présence. Avant de vous lever, dans le silence du matin, affirmez intérieurement : « L’Esprit de Dieu habite en moi ». Laissez cette vérité pénétrer votre conscience, non comme une idée abstraite mais comme une réalité vivante.

Deuxième étape : dans les moments de tentation ou de difficulté, rappelez-vous que vous n’êtes plus sous la condamnation. Au lieu de vous enfermer dans la culpabilité, accueillez la miséricorde qui libère. Dites simplement : « Je suis libéré de la condamnation, l’Esprit m’habite ».

Troisième étape : pratiquez l’examen de conscience non comme un exercice de culpabilisation mais de discernement. Identifiez dans votre journée ce qui relevait de la logique de la chair (repli sur soi, recherche égoïste, fermeture à l’autre) et ce qui relevait de l’Esprit (ouverture, don, paix intérieure).

Quatrième étape : développez une attention au corps comme temple de l’Esprit. Prenez soin de votre santé, de votre repos, de votre alimentation, non par souci narcissique mais par respect pour cette demeure divine. Votre corps participe à votre vie spirituelle.

Cinquième étape : dans la prière, pratiquez l’écoute intérieure. Après avoir présenté vos demandes, demeurez en silence, attentif aux mouvements de l’Esprit en vous. Notez les pensées, les désirs, les motions qui émergent, pour les discerner ensuite.

Sixième étape : traduisez cette réalité spirituelle dans vos relations. Si l’Esprit habite en vous, il habite aussi en chaque personne que vous rencontrez. Regardez l’autre comme temple de Dieu, ce qui transformera radicalement votre manière d’entrer en relation.

Septième étape : nourrissez votre espérance de la résurrection. Face à la maladie, au vieillissement, à l’épreuve, ancrez-vous dans cette promesse que votre corps mortel recevra la vie. Cette espérance change tout, même si elle ne supprime pas la souffrance présente.

Conclusion

Ce passage de l’épître aux Romains nous révèle une vérité aussi simple qu’inouïe : l’Esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous. Cette affirmation ne relève pas d’un optimisme béat ni d’une illusion spiritualiste, mais constitue le cœur même de la foi chrétienne. Votre identité profonde ne se définit pas par vos échecs, vos faiblesses, votre condition mortelle, mais par cette Présence divine qui vous habite et vous transforme de l’intérieur.

La force transformative de ce message réside dans son caractère concret et présent. Il ne s’agit pas d’attendre passivement un salut futur, mais de vivre dès maintenant de cette vie nouvelle que l’Esprit communique. Chaque décision, chaque relation, chaque épreuve devient une opportunité de choisir entre la logique de la chair et celle de l’Esprit, entre la fermeture mortifère et l’ouverture vivifiante.

Cette révélation appelle une révolution dans votre manière de vous regarder vous-même et de regarder les autres. Si l’Esprit de Dieu habite en vous, vous êtes infiniment plus que ce que vous paraissez, vous portez en vous une dignité inaliénable, une vocation divine. Cette conscience doit se traduire dans une confiance renouvelée, une audace spirituelle, une liberté intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures.

L’invitation finale est claire : laissez l’Esprit qui habite en vous transformer concrètement votre existence. Non par un effort volontariste épuisant, mais par une ouverture docile, une disponibilité confiante à l’action divine. La vie chrétienne authentique jaillit de cette collaboration mystérieuse entre la grâce divine et la liberté humaine, entre l’initiative de Dieu et votre réponse. Accueillez chaque jour cette Présence qui veut vous conduire de la mort à la vie, de la condamnation à la liberté, du péché à la sainteté. L’Esprit qui a ressuscité le Christ œuvre déjà en vous : laissez-le accomplir son œuvre de transformation jusqu’à la pleine manifestation de la gloire à venir.

Pratique

- Commencez chaque matin par affirmer : « L’Esprit de Dieu habite en moi », laissant cette vérité pénétrer votre conscience avant toute activité.

- Dans les moments de culpabilité ou d’échec, rappelez-vous : « Il n’y a plus de condamnation pour moi dans le Christ », brisant ainsi le cycle de l’auto-accusation paralysante.

- Pratiquez quotidiennement dix minutes de silence intérieur pour écouter les motions de l’Esprit, notant ensuite vos intuitions dans un journal spirituel.

- Choisissez consciemment trois fois par jour entre la logique de la chair et celle de l’Esprit, en identifiant clairement ces deux tendances dans vos décisions concrètes.

- Traitez votre corps comme temple de l’Esprit : repos suffisant, alimentation saine, exercice régulier, dans une perspective spirituelle et non narcissique.

- Regardez chaque personne rencontrée comme habitée par l’Esprit, ce qui transformera profondément votre manière d’entrer en relation et de communiquer.

- Méditez régulièrement sur la promesse de résurrection corporelle, spécialement dans les moments de maladie ou de souffrance physique, ancrant votre espérance dans cette certitude.

Références

- Épître de saint Paul aux Romains, chapitres 7-8, Traduction liturgique de la Bible (AELF), pour le contexte immédiat et la progression théologique de l’argumentation paulinienne.

- Saint Augustin, Traité de la Grâce et Commentaire de l’épître aux Romains, sources patristiques essentielles sur la théologie de la grâce et de l’Esprit dans la tradition occidentale.

- Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Ia-IIae, questions 109-114 sur la grâce, et IIa-IIae, questions 8-45 sur les dons du Saint-Esprit, pour la systématisation théologique médiévale.

- Jean-Paul II, Encyclique Dominum et Vivificantem (1986), pour l’enseignement magistériel contemporain sur l’Esprit Saint et son action dans l’Église et dans les âmes.

- Concile Vatican II, Constitution dogmatique Lumen Gentium (1964), particulièrement les chapitres II et VII sur le Peuple de Dieu et l’Esprit Saint dans l’Église.

- Romano Guardini, Le Seigneur, réflexions profondes sur la vie dans l’Esprit et la transformation spirituelle du chrétien dans la perspective de la foi catholique moderne.

- Hans Urs von Balthasar, La Théologie de l’histoire, pour une compréhension théologique de l’eschatologie et de la promesse de résurrection dans la perspective de l’histoire du salut.

- Ignace de Loyola, Exercices spirituels, particulièrement les règles de discernement des esprits, pour l’application pratique du discernement de l’action de l’Esprit dans la vie quotidienne.