Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

tandis qu’il faisait route vers Jérusalem,

Jésus traversait villes et villages en enseignant.

Quelqu’un lui demanda :

« Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? »

Jésus leur dit :

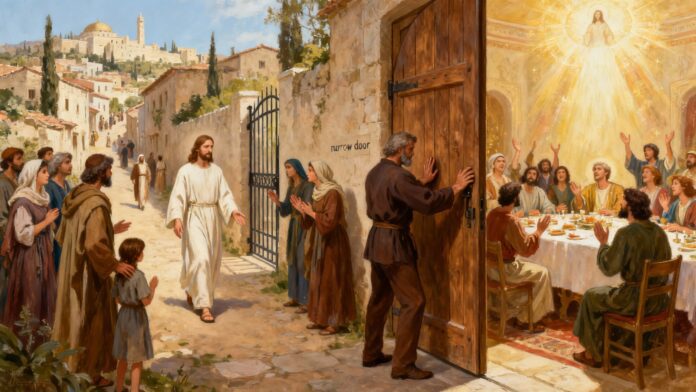

« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite,

car, je vous le déclare,

beaucoup chercheront à entrer

et n’y parviendront pas.

Lorsque le maître de maison se sera levé

pour fermer la porte,

si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte,

en disant :

“Seigneur, ouvre-nous”,

il vous répondra :

“Je ne sais pas d’où vous êtes.”

Alors vous vous mettrez à dire :

“Nous avons mangé et bu en ta présence,

et tu as enseigné sur nos places.”

Il vous répondra :

“Je ne sais pas d’où vous êtes.

Éloignez-vous de moi,

vous tous qui commettez l’injustice.”

Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents,

quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes

dans le royaume de Dieu,

et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors.

Alors on viendra de l’orient et de l’occident,

du nord et du midi,

prendre place au festin dans le royaume de Dieu.

Oui, il y a des derniers qui seront premiers,

et des premiers qui seront derniers. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

Entrer par la porte étroite et goûter au festin de Dieu

Comment vivre dès aujourd’hui la promesse du Royaume qui accueille toutes les nations et toutes les histoires personnelles.

Dans un monde pressé, saturé d’informations et d’inquiétudes morales, l’appel de Jésus à « entrer par la porte étroite » résonne avec une urgence particulière. L’évangile de Luc 13,22‑30, d’abord mystifiant, devient pour le croyant une invitation à la vigilance et à la joie. À travers l’image du festin, il révèle un Dieu hospitalier, patient et universel. Cet article propose une lecture progressive et incarnée de ce texte : contexte, dynamique spirituelle, conséquences concrètes, et chemins de pratique pour goûter dès maintenant l’ouverture du Royaume.

- Comprendre le contexte du passage et la tension vers Jérusalem.

- Déployer le cœur de l’enseignement : effort, ouverture et renversement.

- Explorer les résonances théologiques, sociales et intérieures.

- Relier la parabole à nos pratiques personnelles et communautaires.

- Conclure par une prière vivante et un carnet d’action spirituelle.

Contexte

L’évangile de Luc occupe une place singulière dans le corpus synoptique : il est celui de la marche, de la miséricorde et des périphéries. La scène se déroule « tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem ». Cette mention n’est pas anodine : elle inscrit la parole dans un mouvement. Jésus enseigne tout en avançant, traversant villes et villages, c’est‑à‑dire les réalités humaines les plus diverses. Là où d’autres évangélistes se concentrent sur les controverses ou les miracles, Luc saisit Jésus dans le geste pédagogique du voyageur.

La question surgit soudain, typiquement humaine : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? ». Mais Jésus ne cède pas à la curiosité statistique : il déplace la question du « combien » vers le « comment ». L’accès au salut n’est pas une donnée quantifiable, c’est un chemin qui requiert engagement personnel : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. »

Ce verbe, « s’efforcer », traduit le grec agonízesthe, racine du mot « agonie » et « combat ». Entrer dans le Royaume devient un combat pacifique : celui de la fidélité et de la persévérance.

Le décor se transforme ensuite : la porte se ferme, les personnages frappent à l’extérieur. L’image renvoie aux paraboles des vierges sages, du festin des noces, ou encore de Noé. Le drame n’est pas la colère divine, mais la distance intérieure des hommes qui ont fréquenté Jésus sans le reconnaître vraiment : « Nous avons mangé et bu en ta présence… » La convivialité n’a pas suffi ; il manquait la conversion du cœur.

Puis vient la grande ouverture : « on viendra de l’orient et de l’occident… ». Le salut déborde les frontières d’Israël ; le festin devient universel. Les derniers, exclus par les apparences de piété, seront premiers dans la communion du Royaume. Ainsi, le texte déroule un double mouvement : exigence intime et ouverture totale, rigueur spirituelle et vaste hospitalité divine.

Analyse

Au cœur de cet évangile, une tension féconde oppose la porte étroite à la table ouverte. Jésus ne prêche ni exclusivisme religieux ni relativisme moral : il conjuguent exigence et largesse. La « porte étroite » n’est pas un code réservé à quelques élus ; c’est la vigilance d’un cœur sincère, libre des illusions.

Cette exigence n’a de sens que parce qu’elle conduit au festin, symbole d’une joie commune. Le festin biblique rappelle celui d’Abraham sous le chêne de Mambré, où trois visiteurs mystérieux figurent la présence divine ; ou celui des noces d’Isaïe : un banquet pour tous les peuples. Luc, disciple de Paul, porte ici la même intuition : la foi se reconnaît à son ouverture.

L’analyse du passage dévoile ainsi trois pôles :

- L’effort personnel, non comme compétition, mais comme orientation libre.

- Le refus de l’apparence religieuse, qui masque le manque de justice.

- L’universalité du salut, fruit de la grâce plutôt que du mérite.

Comprendre ce texte, c’est renverser nos catégories instinctives : les bons pratiquants ne sont pas automatiquement « dedans », et les étrangers peuvent se trouver premiers au Royaume. Ce renversement relie directement le message de Jésus à l’expérience de l’Église : l’annonce de l’Évangile appelle à traverser les divisions pour participer au festin divin.

La porte étroite : symbole de maturité spirituelle

Entrer par la porte étroite signifie apprendre à choisir. Dans un monde où tout s’étale, la porte étroite oblige à définir l’essentiel. Elle resserre le passage pour purifier le désir : seule la foi confiante y passe sans encombre.

Luc ne présente pas cette étroitesse comme une punition, mais comme un ajustement intérieur. Le disciple combat ses démons d’orgueil, d’habitude, de superficialité. Dans les Psaumes, « les portes de la justice » s’ouvrent à ceux qui reconnaissent leur pauvreté. La « porte étroite » de Luc correspond à cette dynamique : moins un obstacle qu’une condensation du cœur. Elle recentre la vie, traçant le passage vers la vraie joie.

Dans la tradition monastique, cette porte est comparée au cloître intérieur : l’âme apprend à renoncer à sa dispersion pour s’unifier dans la présence de Dieu. Cette expérience concerne tout croyant : entrer par la porte étroite, c’est choisir l’amour quand tout incite à l’indifférence, la fidélité quand tout pousse à la fuite, la confiance quand la peur domine.

Le festin du Royaume : la joie élargie

Une fois le passage franchi, l’évangile bascule vers l’image du grand banquet. De toute la Bible, c’est le symbole le plus constant de la communion. Jésus y mange avec les pécheurs, multiplie les pains, lave les pieds durant le dernier repas. Le festin du Royaume trouve déjà ici‑bas son avant‑goût : chaque Eucharistie anticipe la table des derniers temps.

Que veut dire « On viendra de l’orient et de l’occident » ? D’abord, la promesse du rassemblement universel : nul peuple n’est exclu. Mais plus profondément, cela désigne les dimensions intérieures de l’être : l’orient du cœur (où le Christ se lève comme soleil) et l’occident de l’ombre (nos zones blessées) se rejoignent dans une même réconciliation.

Le banquet devient alors l’espace où toutes les fractures se cicatrisent, où la différence cesse d’être une menace. Il suppose que chacun arrive non pas armé de mérites, mais avec un cœur ouvert. La place au festin n’est pas réservée ; elle se reçoit dans la gratitude.

Les premiers et les derniers : la logique du renversement

Cette conclusion, fréquente chez Luc, inscrit l’évangile dans un dynamisme prophétique : Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos hiérarchies. Le dernier devient premier non par revanche, mais par grâce : Dieu redonne aux méprisés la première dignité.

Ce renversement interroge nos pratiques sociales et religieuses. Dans la communauté chrétienne, qui est considéré « premier » ? Ceux qui maîtrisent le langage liturgique ? Ceux qui servent en silence ? Jésus déplace le critère : la vraie priorité revient à celui qui aime sans calcul. L’ultime hiérarchie du Royaume, ce sont les cœurs libres.

Applications

Appliquer ce passage, c’est articuler effort et ouverture dans quatre sphères de vie :

Vie personnelle. Entrer par la porte étroite, c’est choisir la cohérence. Par exemple, tenir parole, renoncer à la duplicité, maintenir une vie de prière même aride. Ce combat intérieur structure la liberté : la foi cesse d’être seulement émotion ou rite.

Vie familiale et amicale. Le festin du Royaume commence à table. Une famille unie malgré les désaccords devient icône du banquet divin. Partager le repas dans la patience et la gratitude, c’est déjà entrer dans le Royaume.

Vie sociale. Le texte éclaire la justice : Dieu reproche à ceux qui « commettent l’injustice ». Entrer par la porte étroite, c’est refuser les compromis destructeurs : dans le travail, préférer la droiture à la réussite injuste ; dans la cité, promouvoir un vivre‑ensemble inclusif où nul n’est laissé dehors.

Vie ecclésiale. La porte étroite appelle à purifier la foi communautaire de l’autosatisfaction. L’Église, visible signe du Royaume, doit sans cesse rouvrir ses portes à l’orient et à l’occident : migrants, chercheurs, blessés, chacun a place au banquet. Le texte devient ainsi une grille de relecture pastorale : comment vivons‑nous l’accueil, la miséricorde, la joie ?

Tradition

L’appel à la porte étroite trouve écho dans l’ensemble du christianisme primitif. Dans La Didachè, texte catéchétique du Ier siècle, on parle de « deux voies : celle de la vie et celle de la mort ». Choisir la vie revient à marcher dans la voie étroite de la lumière.

Les Pères de l’Église évoquent souvent le festin final : Irénée de Lyon y voit « la consommation de toute justice ». Augustin, plus intérieur, souligne que la porte étroite n’est pas extérieure : « Étroit est le passage car vaste est ton cœur quand il aime. » Thomas d’Aquin y lit la perfection de la charité : resserrée pour le péché, large pour la grâce.

Dans la tradition liturgique, cette page de Luc est souvent associée au temps du pèlerin. Elle résonne aussi chez les mystiques : Thérèse d’Avila parle du « petit passage de l’humilité » qui conduit à la salle du banquet intérieur. François de Sales la traduit ainsi : « L’amour se simplifie en avançant ».

Enfin, dans la spiritualité contemporaine, les papes ont repris ce thème. François, dans Evangelii Gaudium, souligne que l’Église doit être « une maison aux portes ouvertes », non un club réservé. La porte étroite du disciple devient la porte grande ouverte de la miséricorde.

Méditation spirituelle

Entrer concrètement par la porte étroite peut devenir un exercice spirituel de sept jours.

- Jour 1 : Identifier les portes trop larges de ma vie : habitudes, distractions, égoïsme.

- Jour 2 : Nommer la porte étroite : là où une conversion concrète m’est demandée.

- Jour 3 : Relire un repas partagé et y reconnaître la présence du Christ.

- Jour 4 : Méditer sur les « derniers » : qui, dans mon environnement, reste à la marge.

- Jour 5 : Offrir une prière de gratitude pour l’universalité du salut.

- Jour 6 : Poser un acte discret de justice ou d’accueil.

- Jour 7 : Participer à une Eucharistie en conscience, comme avant‑goût du festin à venir.

Cette pratique, simple et rythmée, transforme la foi en attitude. Le Royaume s’approche dans chaque geste d’ouverture vécue dans la fidélité.

Défis actuels

Aujourd’hui, la porte étroite rebute. Dans une société du « tout accessible », elle paraît autoritaire. Mais relue dans la lumière de l’Évangile, elle devient une pédagogie de liberté : savoir choisir la vérité sur la facilité.

Premier défi : le relativisme moral. Comment concilier ouverture et exigence ? L’Évangile ne prône pas la tolérance molle, mais la vérité dans la charité. La porte est étroite non parce qu’elle exclut, mais parce qu’elle purifie.

Deuxième défi : la fatigue spirituelle. Beaucoup se sentent épuisés dans leur foi, pris entre obligations et doutes. Or, l’effort demandé n’est pas performance : c’est persévérance humble. Comme un athlète de la paix, le disciple s’entraîne à aimer dans la durée.

Troisième défi : la crise de l’universalité. Le festin de toutes les nations est mis à l’épreuve par les replis identitaires. Comment croire à un Royaume où cohabitent cultures et opinions ? La réponse de Luc : en annonçant un Dieu qui n’humilie jamais, mais relève chacun dans sa singularité.

Le passage appelle donc à un christianisme adulte : personnel, incarné, missionnaire. Il incite à une conversion culturelle : passer d’une foi‑refuge à une foi‑envoi.

Prière

Seigneur Jésus,

Toi qui marchais vers Jérusalem, fais‑nous marcher avec Toi.

Dans nos hésitations, garde nos cœurs fidèles et vigilants.

Quand la porte semble trop étroite, rappelle‑nous que ton amour nous guide.

Quand la table paraît trop vaste, apprends‑nous à accueillir sans crainte.

Fais‑nous compagnons du festin,

Où l’Orient et l’Occident se saluent,

Où les premiers accueillent les derniers,

Où la joie triomphe de toute fermeture.

Donne‑nous de frapper à la porte dès aujourd’hui,

Non pour mendier une place,

Mais pour entrer avec tous dans ta lumière.

Que ton Église, rassemblée des quatre vents,

Soit signe d’unité, pain partagé, maison ouverte.

Toi qui vis et règnes, aujourd’hui et dans les siècles.

Amen.

Conclusion

L’évangile de Luc 13,22‑30 se révèle comme un fil d’or entre la rigueur du chemin et la promesse d’un universel festin. Jésus ouvre une pédagogie du cœur : lutter pour entrer, non par peur d’être rejeté, mais pour se rendre capable d’aimer.

Vivre cette page, c’est retrouver l’équilibre entre densité intérieure et ouverture communautaire. Chacun est invité à franchir la porte chaque jour : celle de la prière, de la patience, du pardon. Alors la table du Royaume s’étend discrètement dans nos maisons, nos relations, nos communautés. Là se goûte déjà le festin promis.

Pratique

- Identifier une « porte étroite » personnelle cette semaine et y rester fidèle.

- Lire le passage de Luc 13,22‑30 à voix haute chaque matin.

- Partager un repas symbolique avec quelqu’un inattendu.

- Offrir un acte d’accueil ou de pardon concret.

- Prier pour l’unité des peuples et des Églises.

- Tenir un carnet de gratitude spirituelle quotidien.

- Participer à une liturgie en méditant la symbolique du festin.

Références

- La Bible de Jérusalem, Luc 13,22‑30.

- Irénée de Lyon, Contre les hérésies, IV,20.

- Augustin, Sermons, nos 47‑49.

- François de Sales, Traité de l’Amour divin.

- Pape François, Evangelii Gaudium (2013).

- La Didachè, chap. 1‑5.

- Thérèse d’Avila, Le Château intérieur.

- Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIa‑IIae, q.184.