Святой Серафим Аскольский, также известный как Серафим Монтегранарский (1540–1604), был итальянским монахом-капуцином, чьи бедность, смирение и благочестие находят отклик и сегодня. День его памяти отмечается 12 октября. Он умер в Асколи-Пичено и очень рано обрел народное почитание, что подтвердилось, когда Папа Павел V разрешил зажечь лампаду на его гробнице в знак его признанной святости.

Детство и призвание

Родившись в Монтегранаро в регионе Марке и приняв крещение под именем Феличе Пьямпиани, он вырос в бедной семье и с юных лет познал труд и молитву, пася стада. Желание посвятить жизнь Богу окрепло, когда, будучи молодым помощником каменщика, он терпел жестокое обращение со стороны жестокого работодателя и поведал одной знатной даме о своем желании «думать только о Боге». Эта благодетельница способствовала его вступлению в орден капуцинов, разглядев в нем призвание, основанное на терпении, простоте и молитве.

Вход в Капуцины

Принятый в качестве послушника в Орден Братьев Меньших Капуцинов, он завершил новициат в Ези и получил монашеское имя Серафим, что было знаком его горячей любви к Богу. Его направляли в различные монастыри региона Марке, где его доброта была широко известна, хотя настоятели и собратья-монахи часто упрекали его за неловкость и чрезмерную щедрость. Несмотря на эти испытания, его доброта, бедность, смирение и самоотречение назидали общины, которым он служил, выполняя самые скромные обязанности.

В Асколи, брат для всех

В 1590 году он был окончательно обосновался в монастыре капуцинов в Асколи-Пичено, где в основном занимался подаянием, неустанно посещая дома и сердца. Народ настолько привязался к нему, что в 1602 году, услышав слухи о его переводе, власти умоляли его начальство разрешить ему остаться в Асколи. Его присутствие там стало катализатором общественного мира, успокаивая недовольство и оживляя дух простыми, но глубокими словами.

Добродетели и молитва

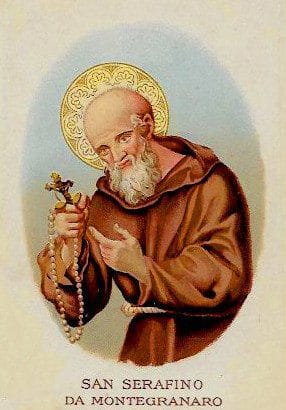

Его духовную жизнь можно выразить двумя «книгами», с которыми он никогда не расставался: распятием и чётками, орудиями созерцания и евангелизации. Его преданность Распятому Христу и Деве Марии нашла отражение даже в его иконографии: его часто изображали с небольшим металлическим распятием и чётками в руках, что не позволяло ему самому почитаться больше, чем Христу. Из этой верности проистекали кротость, терпение, внутренняя радость и мудрость, порой поражавшая даже учёных.

Чудеса и благодати

Господь укреплял Своего слугу благодатями внутреннего созерцания, экстазов и исцелений, которые поддерживали Его милосердие к больным и бедным. Многие больные исцелялись от крестного знамения, начертанного Его рукой, тогда как сам Он избегал всякой суетной славы и искал тишины уединения. Эти знамения были не самоцелью, а расцветом Его ночной молитвы и любви к Евхаристии.

Испытания и унижения

Он был неграмотным, и его академическое невежество стало для него местом смирения, где Слово Божье запечатлевалось Духом, а не буквами. Публичные унижения, которые он добровольно принимал, укрепили его желание быть презираемым за любовь ко Христу, что отмечено даже в записях о его канонизации. Таким образом, сама бедность его средств стала царским путём к мудрости, выраженной в евангельской простоте.

Смерть и рождение на небесах

Усердно попросив Святого Причастия, он предал душу Богу 12 октября 1604 года в Асколи, с миром, подтвердившим растущую репутацию его святости. Люди стекались к его гробнице, и она сразу же стала местом молитвы; шесть лет спустя Павел V повелел зажечь лампаду на его могиле. Его мощи до сих пор покоятся в церкви монастыря капуцинов в Асколи, которая стала святилищем, посвящённым святому.

Беатификация и канонизация

Народное почитание постепенно переросло в официальное признание: в 1729 году Бенедикт XIII причислил его к лику блаженных, положив начало широкому культу. 16 июля 1767 года Климент XIII торжественно вписал его в список святых, представив Церкви образец братства капуцинов и смиренной молитвы. Эта канонизация подтвердила плодотворность сокровенной жизни, которая благодатью просвещает массы.

Литургический праздник

Церковь празднует его память 12 октября, воздавая почести францисканскому монаху, чья бедность и благочестие были его истинным богатством. Римский мартиролог упоминает о нём в Асколи-Пичено, где ярко сияли его смирение, бедность и непреклонная преданность. Литургия этого дня призывает нас вновь открыть для себя путь смиренных, несущих мир и милосердие Божие.

Иконография и святилища

Традиция изображает его во францисканском одеянии, с распятием и чётками в руках – этими «двумя книгами», которые были его жизненным правилом созерцания и миссии. В святилище в Асколи, построенном на месте бывшего монастыря Санта-Мария-ин-Солеста и посвящённом Сан-Серафино, хранятся его мощи под главным алтарём. В церкви представлен цикл картин Паоло Аугусто Муссини, посвящённых жизни святого, от «чуда с капустой» до его «смерти», что подчёркивает путь благодати брата бедняков.

Брат, ищущий мира

Будучи привратником и раздающим милостыню, он был другом семей и бедных, принося примирение, утешение и свет в дома жителей Марке. Жители Асколана признавали его миротворцем и даже вмешались, чтобы предотвратить его изгнание в 1602 году. Его служение было сосредоточено на самом главном: навещать, слушать, увещевать, молиться и направлять каждую душу к Распятому.

Сила слабости

Его часто не понимали и поправляли за медлительность и неловкость, но он научился воспринимать упреки как возможность смириться в истине. Его путь к святости можно выразить одной приписываемой ему поговоркой: восхождение к Богу проходит через нисхождение в смирение, через путь духовного детства. Эта педагогика Духа сделала его удивительно свободным и доступным для всех.

Евангельская мудрость

Не имея школьного образования, он мог толковать Евангелие с глубокой проницательностью, словно ведомый изнутри Святым Духом. Его слова, краткие и пылкие, трогали сердца, ибо они были продиктованы продолжительной молитвой и глубокой любовью. Многие искали его совета, чувствуя, что Бог наделил его способностью читать сердца и указывать пути к обращению.

Марианское и евхаристическое благочестие

Серафин посвятил себя тайнам Христа и Девы Марии, черпая вдохновение в Евхаристии и Розарии для своего ежедневного служения. Ночные бдения в поклонении и простота молитвы формировали его дни, придавая убедительность его свидетельству о радостной бедности. Эта молчаливая верность наполняла его милосердие ароматом мира и терпения, оставившим неизгладимый след в памяти Асколи.

Исцеления и знамения

Многочисленные свидетельства описывают исцеления, связанные с его благословением и крестным знамением, как печатью милосердия, смягчающую страдания людей. Пережитые им экстазы не были искомыми, но обретались как откровения Божии, укреплявшие его деятельное милосердие. Эти дары продолжались и после его смерти, у подножия его гробницы, где верующие получали помощь и утешение.

Гробница Асколи

Монастырь капуцинов в Асколи, ныне являющийся святилищем, оставался живым центром памяти о нём, приглашая паломников и местных жителей молиться. Папское разрешение зажечь лампаду у его гробницы закрепило признание святости, уже воспринятой народной верой. Это благодатное место объединяет историю Асколи с францисканской простотой монаха, никогда не забывавшего самых уязвимых.

Церковное признание

Его беатификация Бенедиктом XIII и канонизация Климентом XIII запечатлели его свидетельство во вселенской памяти Церкви. Дата 16 июля 1767 года знаменует собой решающий акт, сделавший его образцом для подражания, даже больше, чем заступником, к которому можно обратиться за помощью. День его памяти 12 октября из года в год напоминает о францисканском призвании к светлой бедности и миру.

Сообщение на сегодня

Святой Серафим обращается к нашему времени простотой своей жизни, терпением в невзгодах и близостью к тем, кого жизнь ранит. Его «школа» – это распятие и чётки, два простых, но глубоких пути к познанию любви к Богу и ближнему. В этом и заключается секрет действенной благотворительности, которая примиряет, исцеляет и возвращает радость Евангелия.

Заключение

Святой Серафим Аскольский остаётся францисканским свидетелем блаженства смирения, где самоотверженная малость становится силой Божьей. Своей молитвой, делами милосердия и истиной своей нищеты он оставил благоухание Евангелия, которое Церковь вкушает каждое 12 октября. Пусть его пример поможет нам искать Бога в простоте повседневной жизни, с терпением, приносящим мир.