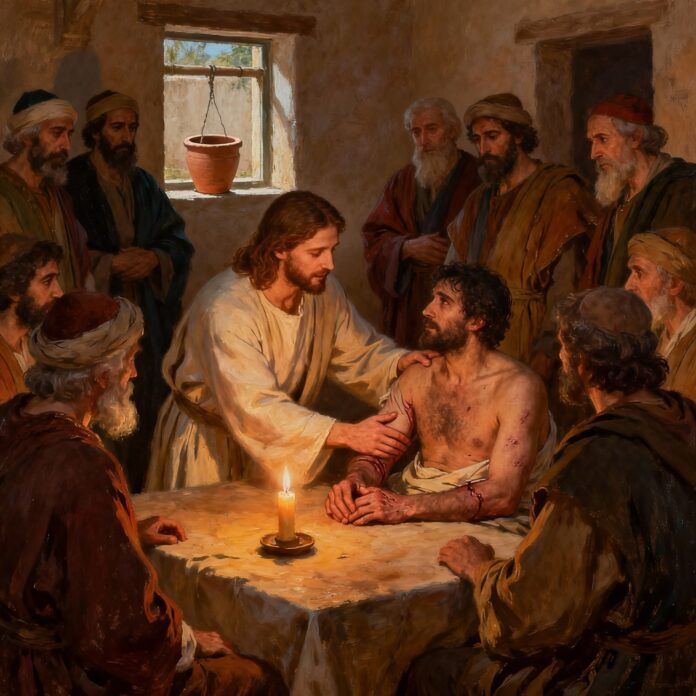

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Un jour de sabbat,

Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens

pour y prendre son repas,

et ces derniers l’observaient.

Or voici qu’il y avait devant lui

un homme atteint d’hydropisie.

Prenant la parole,

Jésus s’adressa aux docteurs de la Loi et aux pharisiens

pour leur demander :

« Est-il permis, oui ou non,

de faire une guérison le jour du sabbat ? »

Ils gardèrent le silence.

Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller.

Puis il leur dit :

« Si l’un de vous a un fils ou un bœuf

qui tombe dans un puits,

ne va-t-il pas aussitôt l’en retirer,

même le jour du sabbat ? »

Et ils furent incapables de trouver une réponse.

– Acclamons la Parole de Dieu.

Libérer le bien au-delà des règles : vivre la miséricorde agissante du Christ

Comment la parole de Jésus sur le sabbat nous invite à choisir la compassion plutôt que la conformité morale.

Les évangiles nous placent souvent face à des dilemmes entre loi et amour. Dans cet épisode de Luc (14, 1‑6), Jésus ne conteste pas le sabbat, il en révèle le cœur : la charité. En guérissant un malade sous le regard scrutateur des pharisiens, il propose une révolution tranquille : la miséricorde n’attend pas. Cet article explore comment, aujourd’hui, nous pouvons répondre intérieurement à cet appel, dans nos contraintes, nos relations, nos pratiques spirituelles et nos structures sociales.

- Le contexte du sabbat et du puits : un affrontement entre tradition et vie.

- La guérison comme acte de vérité face à la peur du jugement.

- Trois axes : la loi ouverte, la compassion active, la liberté filiale.

- Applications personnelles et communautaires pour une charité concrète.

- Éclairage des traditions patristiques et situations contemporaines.

- Une piste de méditation pascale : guérir en silence, par fidélité au cœur.

- Prière conclusive et feuille d’action quotidienne.

Contexte

La scène de Luc 14, 1‑6 s’inscrit dans une série de confrontations sabbatiques : Jésus est observé, épié, testé. Le sabbat, jour du repos consacré à Dieu, était une pierre angulaire de la piété juive. Pourtant, cette institution née pour la liberté du peuple (« Tu ne feras aucun ouvrage… afin que ton serviteur se repose comme toi ») s’était parfois rigidifiée. L’interdit du travail s’étendait à des gestes de miséricorde, devenus suspects de transgression.

Dans ce climat tendu, Jésus accepte l’invitation d’un chef pharisien — signe d’un dialogue possible – et guérit un homme atteint d’hydropisie, maladie de la rétention, symbole d’un corps gonflé par ce qu’il ne peut libérer. Cette image éclaire sa parole : le mal n’est pas l’activité, mais l’enflure qui empêche la vie de circuler.

Quand il demande : « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ? », les docteurs se taisent, pris entre légalisme et conscience. Le silence devient tribunal intérieur. Puis la phrase tombe : « Si ton fils ou ton bœuf tombe dans un puits, ne vas-tu pas l’en retirer ? » Jésus relie instinct, tendresse paternelle et compassion : nul père ne différerait l’aide de peur de violer une règle. Il restaure le sens du sabbat comme alliance de vie.

Pour Luc, cet épisode est plus qu’une anecdote. Il anticipe la Passion : Jésus agit par amour, sachant que l’amour lui coûtera. Le sabbat préfigure le repos de son tombeau, et sa guérison en ce jour annonce la Vie qui sortira du puits de la mort. C’est une parabole vécue avant la croix : l’homme hydropique préfigure l’humanité incapable de couler la grâce reçue.

Aujourd’hui encore, la question demeure : qu’est-ce qui m’empêche de tendre la main, de guérir, d’aimer, sous prétexte de respecter ? L’Évangile répond : la compassion n’est pas une entorse à la Loi, elle en est l’accomplissement.

Analyse

Le propos de Jésus ne vise pas la Loi elle-même, mais son enfermement. À travers cette guérison sabbatique, il provoque une conversion de perspective : de l’obéissance extérieure à la fidélité intérieure. La Loi n’est pas annulée ; elle est relevée.

L’expression « aussitôt » manifeste l’urgence du bien. Le vrai sabbat n’est pas l’inaction, mais le repos dans le cœur de Dieu — repos rendu possible quand le mal est dissipé. Ainsi, agir pour guérir un autre, c’est rétablir le repos voulu par Dieu. L’immobilisme légaliste devient alors un contresens spirituel.

Cette tension traverse encore nos sociétés : dans l’Église, le droit canon et la pastorale ; dans la vie civile, la norme et la conscience ; dans l’intime, la peur et l’élan. Jésus révèle un critère : la priorité de la personne sur le principe, du salut sur la conformité. Il ne supprime pas la règle, il l’ordonne à l’amour.

Théologiquement, ce passage dévoile la logique de l’Incarnation : Dieu n’est pas spectateur du monde blessé. Il s’y engage, se penche, plonge dans le puits. Le sabbat, s’il est véritablement divin, est participation à cette descente rédemptrice. L’amour du Père, en Jésus, se manifeste par la proximité, non par la distance sacrée.

L’homme guéri n’est pas seulement soulagé ; il devient signe. Sortir du puits signifie se relever, redevenir sujet. Dans la dynamique baptismale, c’est la sortie des eaux, la naissance à un repos nouveau. En chaque guérison, Luc voit une création accomplie.

La logique de Jésus est ainsi dialectique : il ne détruit pas la structure, mais y fait circuler la vie. Guérir un jour de sabbat, c’est rouvrir la Loi à sa source, comme on dégage un puits pour y voir l’eau. Ce faisant, il redéfinit la sainteté : non comme séparation morale, mais comme capacité d’accueillir le vivant.

La loi ouverte : revisiter l’obéissance

Les pharisiens, souvent caricaturés, cherchaient la perfection. Leur silence face à Jésus n’est pas pure malveillance : il manifeste une conscience blessée. Nous aussi, nous restons parfois muets quand nos certitudes s’effritent. Jésus ne condamne pas ce silence ; il le traverse. Il reconnaît la Loi, mais en dévoile la pierre du cœur : la miséricorde.

Une loi fermée protège mais étouffe ; une loi ouverte féconde mais déstabilise. La parole du Christ rend à la Loi sa respiration. Il ne s’agit pas de choisir entre liberté et fidélité, mais d’habiter leur tension. L’obéissance évangélique n’est pas un alignement, c’est un consentement vivant — une écoute sans servilité.

En nous, cela se traduit par l’art de discerner : quand obéir à un cadre, quand oser le transformer ? L’Esprit-Saint agit à ce carrefour. Dans nos institutions, cette leçon vaut pour la gouvernance ; dans nos familles, pour l’éducation ; dans nos consciences, pour les choix moraux. Jésus donne un principe : la loi existe pour la vie, non l’inverse. Chaque fois qu’une norme détruit ce qu’elle prétend servir, elle doit être relue à la lumière du puits.

La compassion active : répondre aux appels immédiats

La compassion ne contemple pas ; elle agit. Dans l’évangile, elle se manifeste par le saisissement du malade et le geste concret : « le tenir », « le laisser aller ». Deux verbes fondateurs : accueillir et libérer. La compassion ne se réduit pas à la pitié, mais elle joint proximité et envoi.

Ce mouvement traverse nos vies. Aucune aide sincère ne se pense d’avance : elle s’improvise dans la rencontre. Jésus guérit sans calendrier. Cette disponibilité dérange nos agendas spirituels trop réglés. Être disciple, c’est apprendre à être interrompu. La vraie efficacité chrétienne est celle du cœur prêt.

Concrètement, cela invite chacune et chacun à cultiver la sensibilité de l’instant. Voir qui « tombe dans un puits » autour de nous : un parent isolé, un collègue déprimé, un adolescent découragé. Tirer du puits, parfois, consiste à écouter sans juger, à proposer un café, à créer un espace de temps. La charité n’a pas besoin d’autorisation ; elle se reconnaît au fruit.

La liberté filiale : agir par amour et non par peur

Le contraste entre fils et bœuf n’est pas fortuit : Jésus embrasse la totalité de la vie, de la tendresse humaine à la responsabilité concrète. Le fils évoque la relation de cœur ; le bœuf, le bien confié, le travail, la réussite. Dans les deux cas, on agit sans délai. Ce réalisme relie piété et quotidien.

Être fils dans l’esprit du Christ, c’est agir non par contrainte, mais par amour du Père. La peur du péché paralyse ; la confiance engendre. L’obéissance filiale n’est plus soumission mais participation : nous partageons la sollicitude de Dieu. Ainsi naît la liberté chrétienne, qui n’est pas absence de règles mais présence de sens.

La liberté filiale est intérieure, mais elle a des effets extérieurs : audace apostolique, réconciliation, accueil de l’inattendu. Là où règne l’amour, le sabbat devient fécond.

Applications

Cette page évangélique inspire des transformations concrètes dans diverses sphères :

- Vie personnelle : discerner les puits où je m’enferme : habitude, peur du regard, perfectionnisme. Pratiquer chaque jour un acte « hors horaire » de bien, pour retrouver la spontanéité de l’amour.

- Vie familiale : reconnaître l’enfant tombé, non dans un puits matériel, mais d’injustice ou de désespoir. Répondre par la proximité avant la leçon.

- Vie professionnelle : oser la bienveillance proactive : dire un mot encourageant, corriger un tort sans consulter le règlement, défendre un collègue isolé.

- Vie ecclésiale : réinterpréter la discipline à la lumière de la miséricorde. Le sabbat d’aujourd’hui, c’est parfois la rigidité institutionnelle : oser la conversion structurelle du cœur.

- Vie sociale et politique : refuser l’exclusion inaperçue : migrants, pauvres, malades mentaux. Le sabbat des nations est la dignité accordée à chaque vie.

Le sabbat du Christ n’est donc pas aboli : il devient un style de relation. Guérir, pour nous, n’est pas toujours imposer la main ; c’est ouvrir un passage vers la lumière.

Tradition

Les Pères de l’Église ont souvent commenté cette scène. Saint Augustin voit dans le puits une métaphore du péché originel : l’homme tombé doit être tiré par la main du Christ. Saint Ambroise insiste : « Le Seigneur ne viole pas le sabbat ; il l’accomplit, car il restaure ce que le mal avait abîmé. » Pour eux, la miséricorde rend la Loi à sa vérité.

Origène, de son côté, lit l’hydropisie comme une figure spirituelle de l’âme gonflée de désirs inutiles, incapable d’accueillir l’eau vive. Guérir, c’est retrouver la juste mesure. Et Grégoire le Grand ajoute : « Il y a des malades qui attendent notre parole ; tarder à parler serait meurtrir la charité. »

Dans la tradition monastique, notamment bénédictine, le sabbat s’interprète comme rythme du cœur : travailler sans s’épuiser, se reposer sans s’endurcir. La Règle de saint Benoît conseille une charité discrète : « Avant tout, qu’on ait soin des malades », ce qui atteint ici toute sa portée.

Plus récemment, Jean‑Paul II dans Dies Domini réaffirme le sabbat chrétien comme journée de joie active, non de paralysie morale. Et le pape François, dans Evangelii Gaudium, appelle à une « pastorale de la miséricorde » : préférer le geste qui relève à la structure qui rassure.

L’épisode du puits, relu ainsi, rappelle que la modernité ne doit pas abolir la tradition mais l’oxygéner. Dans l’Écriture, la fidélité est toujours créatrice.

Pistes de méditation

- Silence : s’asseoir quelques minutes, écouter intérieurement où, dans ma vie, quelqu’un « est tombé ».

- Regard : imaginer ce puits, voir la profondeur, ne pas craindre l’obscurité.

- Compassion : demander la grâce de se laisser toucher, sans rationaliser.

- Décision : penser à un geste concret de relèvement, aussi simple soit-il.

- Repos : confier à Dieu le reste, car le sabbat appartient à sa tendresse.

Cet exercice, vécu régulièrement, transforme la charité en habitude du cœur : le réflexe de sauver sans délai. La miséricorde devient rythme de vie, respiration eucharistique.

Défis actuels

Comment conjuguer compassion et justice ?

Agir par amour ne signifie pas ignorer les règles. La miséricorde ne nie jamais la vérité ; elle l’accomplit. Le défi pastoral est d’unir rigueur et accueil, sans perdre ni l’une ni l’autre.

Et quand le sabbat est intérieur ?

Nous connaissons tous ces moments où il semble « interdit » d’avancer : fatigue, peur, scrupule. Jésus rappelle que guérir soi-même n’est pas égoïsme : tirer son propre cœur du puits fait partie de la mission.

Qu’en est-il des institutions ?

Elles sont appelées à discerner leurs propres hydropisies : inflation d’administratif, lenteur du pardon, peur du changement. La Parole ne vise pas les structures pour les détruire mais pour les rendre agissantes.

Et les sociétés laïques ?

Même sans sabbat religieux, chaque culture a des « jours interdits » où la compassion s’arrête : bureaucratie, algorithmie, indifférence urbaine. L’évangile invite à briser ces immobilismes. La miséricorde est universelle ou elle n’est pas.

Ces défis ne se résolvent pas par décret mais par conversion du regard. C’est en chacun que le Christ demande : « Le laisseras‑tu encore dans le puits ? »

Prière

Seigneur Jésus,

Toi qui entres au repas des hommes pour y offrir la guérison,

toi qui ne crains pas les regards sévères

et qui poses ta main sur l’hydropique,

viens visiter notre dureté.

Quand nos lois se ferment,

ouvre nos cœurs ;

quand nos voix s’éteignent,

mets en nous ton silence habité.

Apprends‑nous le vrai sabbat :

non celui du repli,

mais celui du repos confiant.

Que chaque geste de miséricorde

soit participation à ton œuvre de création.

Donne‑nous de reconnaître ton image

dans celui qui attend au bord du puits.

Que notre prudence ne soit jamais un prétexte,

mais un tremplin pour l’amour.

Tire-nous aussi de nos abîmes :

de l’orgueil,

des routines,

des colères qui s’incrustent.

Fais de nous, à ton image,

des êtres qui relèvent.

Et quand viendra notre sabbat dernier,

que ta voix nous redise :

« Viens, mon fils, sors du puits, entre dans ma paix. »

Amen.

Conclusion pratique

Choisir la miséricorde, c’est choisir la vérité la plus haute. Ce texte évangélique nous invite à sortir d’un christianisme d’habitudes pour retrouver la gratuité de l’acte. Le sabbat du Christ n’annule pas nos rythmes : il les purifie. Chaque jour peut devenir un sabbat si nous rendons la vie à quelqu’un.

L’application concrète commence par les petits gestes : un signe d’attention, un temps offert, une parole libératrice. Le puits symbolise toutes les situations d’inertie ; notre mission est d’y faire descendre la corde de l’espérance.

Passer du scrupule à l’audace, telle est la guérison spirituelle du disciple. Jésus a choisi d’agir sans permission sinon celle du Père : c’est ainsi qu’il nous apprend la maturité de l’amour.

Pratique

- Faire aujourd’hui un bien « hors horaire » sans justification.

- Identifier chaque soir une « chute dans le puits » vue dans la journée.

- Nommer en prière la personne rencontrée et confier sa guérison.

- Relire chaque semaine un passage sabbatique de l’évangile.

- Remplacer la peur du jugement par un acte libre de bonté.

- Créer des espaces de repos véritables dans son emploi du temps.

- Terminer chaque dimanche par un geste gratuit de service.

Références

- Évangile selon saint Luc 14, 1‑6

- Évangile selon saint Jean 10, 27

- Augustin, Sermon sur le sabbat

- Ambroise, De Spiritu Sancto

- Origène, Homélies sur Luc

- Jean‑Paul II, Dies Domini, 1998

- François, Evangelii Gaudium, 2013

- Règle de saint Benoît, chap. 36