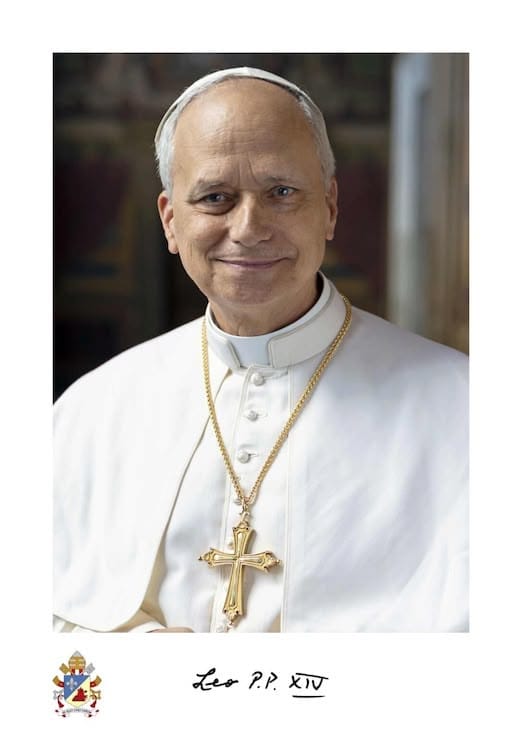

Le Vatican vient de lever le voile sur un voyage qui s’annonce historique. Du 27 novembre au 2 décembre 2025, le pape Léon XIV effectuera son premier déplacement apostolique international, une tournée de six jours qui le mènera en Turquie puis au Liban. Le programme, rendu public ce lundi 27 octobre, confirme l’ambition du nouveau pontife : huit villes visitées, neuf discours prévus, et deux grandes messes dans les stades d’Istanbul et de Beyrouth.

Ce premier voyage révèle beaucoup des priorités de Léon XIV, élu en mai dernier pour succéder à François. En choisissant la Turquie et le Liban comme premières destinations, le pape américain inscrit d’emblée son pontificat dans une double perspective : celle du dialogue œcuménique avec les chrétiens d’Orient, et celle de la diplomatie pour la paix au Moyen-Orient. Un choix qui ne doit rien au hasard, alors que la région traverse l’une de ses périodes les plus instables depuis des décennies.

Un voyage historique et symbolique

La dimension œcuménique au cœur du déplacement

Le premier volet turc du voyage n’a pas été choisi au hasard du calendrier. En 2025, l’Église catholique célèbre le 1 700e anniversaire du premier concile œcuménique de Nicée, tenu en 325 après Jésus-Christ. C’est précisément à Iznik, l’antique Nicée, que Léon XIV posera ses premiers pas hors d’Italie en tant que souverain pontife.

Ce concile, qui a rassemblé des centaines d’évêques venus de tout le monde chrétien de l’époque, reste fondateur pour toutes les Églises chrétiennes. C’est là qu’a été formulé le Credo de Nicée, profession de foi partagée aujourd’hui encore par catholiques, orthodoxes et protestants. En se rendant sur ce lieu de mémoire commune, Léon XIV envoie un message fort : l’unité des chrétiens demeure une priorité absolue de son pontificat.

Cette démarche œcuménique s’inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs, mais elle prend une résonance particulière. Depuis son élection, le nouveau pape n’a cessé de multiplier les gestes en faveur du rapprochement entre chrétiens. On se souvient de cette prière historique avec le roi Charles III dans la chapelle Sixtine en octobre, première depuis la rupture d’Henri VIII avec Rome en 1534. Ou encore de cette célébration œcuménique à Saint-Paul-hors-les-Murs pour les martyrs du XXIe siècle.

La dimension géopolitique d’un choix mûrement réfléchi

Mais ce voyage n’est pas qu’une affaire de mémoire religieuse. En se rendant en Turquie, membre de l’OTAN mais aussi proche de la Russie, puis au Liban, pays meurtri par des décennies de conflits et situé à quelques centaines de kilomètres de Gaza, Léon XIV place d’emblée son pontificat sous le signe d’une diplomatie d’équilibre.

Le choix du Liban apparaît particulièrement significatif. Ce petit pays méditerranéen, longtemps présenté comme un modèle de coexistence entre chrétiens et musulmans, traverse une crise profonde. Les communautés chrétiennes, autrefois majoritaires, ne représentent plus qu’environ 30% de la population et continuent de s’exiler. La visite papale est perçue comme un signe de soutien crucial à ces fidèles tentés par le départ.

De plus, le timing est révélateur. Alors que les tensions persistent entre Israël et ses voisins, que la guerre à Gaza continue de faire rage, et que les violences se multiplient en Cisjordanie, la présence du pape au Liban résonne comme un appel à la paix. Depuis son élection, Léon XIV n’a cessé de plaider pour un cessez-le-feu et la solution à deux États. Ce voyage lui permettra de porter ce message au plus près des populations concernées.

Le programme en Turquie : entre histoire et dialogue

Iznik et la commémoration de Nicée

La première étape turque se déroulera à Iznik, au bord du lac du même nom, à environ 130 kilomètres au sud-est d’Istanbul. C’est là que Constantin le Grand avait convoqué en 325 les évêques de l’Empire romain pour mettre fin aux querelles théologiques qui déchiraient l’Église primitive.

Le programme prévoit une célébration solennelle dans les ruines antiques, en présence du patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, figure centrale de l’orthodoxie mondiale. Cette rencontre revêt une importance particulière. Les relations entre Rome et Constantinople, malgré des siècles de séparation depuis le grand schisme de 1054, se sont considérablement réchauffées ces dernières décennies.

Léon XIV devrait prononcer un discours important sur l’unité des chrétiens, évoquant les défis contemporains qui nécessitent une réponse commune : la sécularisation croissante, les persécutions des chrétiens au Moyen-Orient, mais aussi les questions éthiques posées par les avancées technologiques. L’objectif affiché est de démontrer que par-delà les différences liturgiques et ecclésiologiques qui demeurent, catholiques et orthodoxes partagent un socle commun de foi.

Des représentants des Églises protestantes et anglicanes seront également présents, faisant de cette commémoration un moment véritablement œcuménique. Le Vatican espère que cette journée pourra insuffler un nouvel élan au dialogue interchétien, parfois freiné ces dernières années par des tensions géopolitiques, notamment autour de la guerre en Ukraine.

Istanbul : rencontres interreligieuses et diplomatie

Après Iznik, le pape rejoindra Istanbul, l’ancienne Constantinople, capitale de l’Empire byzantin et aujourd’hui mégapole de plus de 15 millions d’habitants. Le programme y est particulièrement chargé, reflétant la complexité des enjeux.

Une des questions les plus délicates concerne la rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les relations entre le Vatican et Ankara ont connu des hauts et des bas ces dernières années. Si la Turquie laïque reste officiellement un État respectueux de toutes les religions, la dérive autoritaire du régime et certaines décisions controversées, comme la transformation de Sainte-Sophie en mosquée en 2020, ont refroidi les relations.

Le programme officiel prévoit une rencontre au palais présidentiel, mais le Vatican a pris soin d’équilibrer cette dimension protocolaire avec des moments plus spirituels. Léon XIV visitera ainsi le patriarcat œcuménique de Constantinople, renforçant les liens avec Bartholomée Ier, et se recueillera dans plusieurs églises historiques de la ville.

Une messe dans le stade d’Istanbul rassemblera la petite communauté catholique de Turquie, estimée à moins de 50 000 personnes, ainsi que des fidèles venus des pays voisins. Ce sera l’occasion pour le pape de prononcer un discours sur la liberté religieuse, thème cher au Saint-Siège et particulièrement sensible dans un pays où les minorités chrétiennes ont été progressivement marginalisées au cours du XXe siècle.

Le pape devrait également rencontrer des représentants de l’islam turc. Ces échanges interreligieux sont devenus une tradition des voyages papaux, mais ils prennent une dimension particulière dans un pays majoritairement musulman qui se présente comme un pont entre l’Orient et l’Occident.

Le Liban : soutenir les chrétiens d’Orient

Beyrouth et la communauté chrétienne en crise

Après la Turquie, Léon XIV s’envolera pour Beyrouth, capitale libanaise encore marquée par les cicatrices de la terrible explosion du port en 2020. Le Liban représente un défi particulier pour le Saint-Siège. Ce pays, où les chrétiens ont longtemps joué un rôle politique et économique majeur, voit sa population chrétienne fondre année après année.

L’exode est massif : face à l’instabilité politique, à l’effondrement économique et aux tensions régionales, des milliers de chrétiens libanais choisissent l’émigration. Certaines estimations parlent de 100 000 départs par an. Cette hémorragie inquiète profondément le Vatican, qui craint de voir disparaître une présence chrétienne millénaire au cœur du Moyen-Orient.

Le programme prévoit plusieurs rencontres avec les communautés chrétiennes locales, dans leur diversité confessionnelle. Car le Liban abrite non seulement des catholiques maronites (la plus importante communauté), mais aussi des grecs-catholiques, des arméniens catholiques, des syriaques catholiques, et des orthodoxes de différentes traditions. Léon XIV devrait rencontrer les patriarches et les responsables de ces Églises, leur apportant un message de solidarité et d’encouragement.

Une grande messe dans le stade de Beyrouth rassemblera les fidèles des différentes confessions chrétiennes. Ce sera le moment fort du voyage libanais, avec une homélie attendue sur la vocation des chrétiens d’Orient à rester « témoins de l’Évangile » dans leur terre natale. Le pape devrait réaffirmer son opposition ferme à l’émigration comme solution, tout en reconnaissant les immenses difficultés auxquelles font face ces communautés.

Des visites dans des quartiers populaires, des écoles chrétiennes et des centres sociaux permettront au pape de toucher du doigt la réalité quotidienne des Libanais. Le Vatican a indiqué que Léon XIV souhaitait particulièrement rencontrer des jeunes, pour comprendre leurs aspirations et leurs craintes face à l’avenir.

Un message de paix pour le Moyen-Orient

Mais le voyage au Liban n’est pas seulement tourné vers la communauté chrétienne. Comme à Istanbul, des rencontres interreligieuses sont prévues. Léon XIV devrait s’adresser aux responsables musulmans libanais, sunnites et chiites, ainsi qu’à la petite communauté juive du pays.

Le contexte géopolitique donnera à ces rencontres une résonance particulière. Le Liban vit sous la menace permanente d’une nouvelle guerre avec Israël, comme en témoignent les affrontements réguliers à la frontière sud. Le pays subit également l’influence du Hezbollah, organisation chiite libanaise soutenue par l’Iran et considérée comme terroriste par de nombreux pays occidentaux.

Le pape devrait prononcer un discours majeur sur la paix au Moyen-Orient, appelant toutes les parties à déposer les armes. Depuis son élection, Léon XIV a multiplié les appels en ce sens, que ce soit pour Gaza, l’Ukraine ou le Soudan. Mais en le prononçant depuis Beyrouth, à quelques centaines de kilomètres de Gaza et Jérusalem, ce message prendra une force particulière.

Le Vatican espère que cette visite pourra contribuer à relancer un processus de paix au point mort. Sans illusion sur sa capacité à résoudre des conflits aussi complexes, le Saint-Siège mise sur sa diplomatie douce et sa légitimité morale pour maintenir ouverts des canaux de dialogue, y compris avec des acteurs que d’autres refusent de rencontrer.

Une rencontre avec le président libanais et les autorités du pays est également prévue. Le pape devrait les exhorter à surmonter leurs divisions et à travailler pour le bien commun, dans un contexte de paralysie politique qui dure depuis des années.

Les enjeux diplomatiques d’un voyage sensible

La question turque et la rencontre avec Erdogan

C’était l’une des interrogations majeures avant la publication du programme : quelle place serait accordée aux autorités turques, et en particulier au président Erdogan ? La réponse du Vatican témoigne d’un équilibre diplomatique subtil.

La rencontre avec Erdogan aura bien lieu, mais elle ne dominera pas le séjour turc. Le protocole sera respecté, avec une entrevue au palais présidentiel, mais le pape prendra soin de consacrer davantage de temps aux dimensions spirituelles et œcuméniques de sa visite. Cette approche permet au Saint-Siège de ne froisser personne tout en affirmant ses priorités.

Les observateurs notent que cette prudence reflète la politique d’équilibre que Léon XIV semble vouloir mener sur la scène internationale. Contrairement à François qui n’hésitait pas à dénoncer frontalement certains dirigeants, son successeur américain mise sur une diplomatie plus feutrée, privilégiant le dialogue même avec des régimes autoritaires.

Cette stratégie comporte des risques. Certains critiques pourraient reprocher au pape de ménager un dirigeant accusé de violations des droits humains. Mais le Vatican fait le pari que maintenir le dialogue est préférable à l’isolement, surtout dans une région aussi stratégique.

La question de la conversion de Sainte-Sophie en mosquée pourrait être évoquée, même si le Vatican a indiqué que le pape n’aborderait pas directement ce sujet controversé. Plus largement, Léon XIV devrait plaider pour une meilleure reconnaissance des minorités religieuses en Turquie, où les quelques dizaines de milliers de chrétiens qui subsistent font face à diverses restrictions.

Le Saint-Siège et la diplomatie pour la paix

Ce voyage s’inscrit dans une stratégie diplomatique plus large menée par le Vatican depuis l’élection de Léon XIV. Le nouveau pape a clairement exprimé sa volonté de faire du Saint-Siège un acteur de paix crédible et actif sur la scène internationale.

Dès juin, le pape avait tenté de renouer le dialogue avec Vladimir Poutine. En juillet, il a reçu Volodymyr Zelensky à Castel Gandolfo. Il a également multiplié les appels pour un cessez-le-feu à Gaza et a reçu le président israélien Isaac Herzog en septembre. Cette diplomatie tous azimuts vise à positionner le Vatican comme médiateur potentiel dans plusieurs conflits.

Le voyage en Turquie et au Liban s’inscrit dans cette logique. En visitant deux pays qui entretiennent des relations complexes avec leurs voisins, le pape démontre sa volonté d’être présent sur tous les terrains. La Turquie, membre de l’OTAN mais également proche de la Russie, joue un rôle d’équilibriste géopolitique. Le Liban, coincé entre Israël et la Syrie, pris entre influences occidentales et orientales, incarne lui aussi cette complexité moyen-orientale.

Le Saint-Siège mise sur sa neutralité institutionnelle et sa longue expérience diplomatique pour offrir un espace de dialogue là où d’autres acteurs échouent. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Vatican, accompagnera le pape dans ce voyage, signe de l’importance accordée à sa dimension diplomatique.

Les attentes autour de ce premier voyage

Pour l’Église catholique universelle

Ce premier déplacement international sera scruté avec attention par l’Église catholique mondiale. Après six mois de pontificat, Léon XIV n’a pas encore vraiment défini son style personnel. Son élection avait suscité des espoirs de continuité avec François chez certains, et des attentes de changement chez d’autres.

Le choix de la Turquie et du Liban, plutôt que de destinations plus traditionnelles comme l’Amérique latine ou l’Afrique, envoie un message clair : le nouveau pape entend poursuivre l’engagement de l’Église catholique auprès des chrétiens d’Orient, tout en affirmant son rôle de médiateur international.

Pour la Curie romaine, ce voyage sera également un test. Comment le pape américain, qui n’a pris ses fonctions qu’en mai, gérera-t-il les défis logistiques et protocoles d’un déplacement papal ? Ses collaborateurs au dicastère pour l’évangélisation, responsable de l’organisation des voyages apostoliques, ont travaillé d’arrache-pied pour assurer le succès de cette première sortie.

Les catholiques du monde entier suivront avec intérêt les discours du pape, à la recherche d’indices sur ses priorités théologiques et pastorales. Léon XIV, qui a fait de la citation de saint Augustin une marque de fabrique de ses interventions, devrait-il surprendre avec de nouvelles références ? Ou confirmera-t-il cette ligne augustinienne qu’il a adoptée depuis son élection ?

Pour les communautés locales : espoir et inquiétude

Pour les chrétiens de Turquie et du Liban, ce voyage représente un immense réconfort. Se sentant souvent abandonnés par l’Occident chrétien, isolés dans des sociétés majoritairement musulmanes, ils voient dans la visite papale un signe que Rome ne les oublie pas.

Les préparatifs dans les deux pays battent leur plein depuis l’annonce du voyage en octobre. Des comités d’accueil ont été constitués, des bannières préparées, des chorales formées. L’enthousiasme est palpable, même si une certaine inquiétude demeure : la visite du pape changera-t-elle réellement leur situation ?

Les communautés chrétiennes espèrent que la médiatisation internationale du voyage attirera l’attention sur leur sort. Elles souhaitent que le pape dénonce clairement les persécutions dont elles sont parfois victimes, tout en reconnaissant que dans ces sociétés complexes, les relations entre communautés restent souvent pacifiques au quotidien.

Pour les jeunes chrétiens libanais tentés par l’exil, le message papal sera crucial. Réussira-t-il à les convaincre que leur avenir se trouve au Liban ? Pourra-t-il leur offrir une vision d’espérance qui rende supportable la vie dans un pays en crise ? Ce sont des questions existentielles auxquelles le pape devra répondre avec authenticité.

Les communautés musulmanes des deux pays observent également ce voyage avec intérêt. Si les relations interreligieuses au quotidien sont généralement cordiales, des tensions existent. Le discours du pape sur le dialogue interreligieux sera donc important, d’autant qu’il s’exprimera dans un contexte régional marqué par les conflits et les incompréhensions.

Du 27 novembre au 2 décembre, les yeux du monde catholique seront donc tournés vers la Turquie et le Liban. Ce premier voyage de Léon XIV dessine déjà les contours d’un pontificat qui se veut à la fois fidèle aux priorités de François – dialogue œcuménique, attention aux périphéries, diplomatie pour la paix – et porteur d’une sensibilité propre, celle d’un pape américain formé dans les missions d’Amérique latine et désormais confronté aux défis du Moyen-Orient.

Le succès de ce déplacement se mesurera à plusieurs critères : la capacité du pape à réconforter les chrétiens d’Orient sans provoquer de tensions, l’impact de ses messages de paix dans une région déchirée par les conflits, et la qualité des relations qu’il saura établir avec les autorités politiques et religieuses locales. Un défi de taille pour ce pontife de 70 ans qui découvre encore les subtilités de sa nouvelle fonction, mais qui peut s’appuyer sur la formidable machine diplomatique du Vatican et sur l’expertise accumulée par ses prédécesseurs lors de leurs propres voyages dans la région.

Rendez-vous fin novembre pour vivre, jour après jour, cette première page de l’histoire du pontificat de Léon XIV, entre mémoire de Nicée et espoir pour le Liban.