Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains

Frères,

nous avons une dette,

mais elle n’est pas envers la chair

pour devoir vivre selon la chair.

Car si vous vivez selon la chair,

vous allez mourir ;

mais si, par l’Esprit,

vous tuez les agissements de l’homme pécheur,

vous vivrez.

En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu,

ceux-là sont fils de Dieu.

Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves

et vous ramène à la peur ;

mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ;

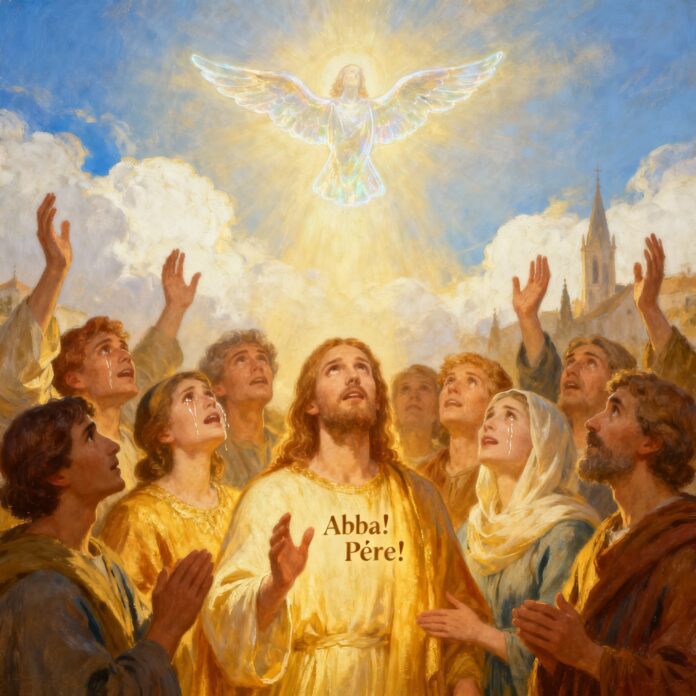

et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !

C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit

que nous sommes enfants de Dieu.

Puisque nous sommes ses enfants,

nous sommes aussi ses héritiers :

héritiers de Dieu,

héritiers avec le Christ,

si du moins nous souffrons avec lui

pour être avec lui dans la gloire.

– Parole du Seigneur.

De l’esclavage à la filiation : comment l’Esprit Saint transforme notre identité

Découvrez pourquoi Paul appelle Dieu « Abba » et ce que cela change radicalement dans votre vie spirituelle.

Dans sa lettre aux Romains, Paul propose une révolution spirituelle : nous ne sommes plus des esclaves tremblants devant un maître lointain, mais des enfants adoptés par Dieu lui-même. Cette transformation radicale s’opère par l’Esprit Saint qui nous permet de crier « Abba ! », ce mot intime que Jésus utilisait pour parler à son Père. Ce passage bouleverse notre compréhension de la vie chrétienne : vivre selon l’Esprit n’est pas une contrainte morale, mais l’apprentissage d’une liberté filiale qui nous conduit vers la gloire promise.

Nous explorerons d’abord le contexte historique et théologique de cette déclaration paulinienne, puis nous analyserons la dynamique centrale du texte : le passage de la peur à la confiance. Nous approfondirons ensuite trois dimensions essentielles : la liberté donnée par l’Esprit, l’intimité restaurée avec Dieu, et l’héritage glorieux promis aux enfants. Enfin, nous découvrirons comment mettre en pratique cette filiation divine dans notre quotidien.

Contexte : Paul écrit aux chrétiens de Rome

Lorsque Paul rédige sa lettre aux Romains, probablement vers l’an 57-58 de notre ère depuis Corinthe, il s’adresse à une communauté qu’il n’a pas encore visitée personnellement. Rome, capitale de l’Empire, abrite une communauté chrétienne diverse, composée de convertis d’origine juive et païenne. Paul, apôtre des nations, cherche à établir les fondements théologiques de la foi chrétienne avec une profondeur et une systématicité inégalées dans ses autres écrits.

Le chapitre 8 de l’épître aux Romains constitue l’un des sommets de la pensée paulinienne. Après avoir longuement développé la justification par la foi et la libération du péché, Paul aborde ici la vie dans l’Esprit. Ce passage intervient comme une réponse concrète à la question existentielle que tout croyant se pose : comment vivre cette nouvelle réalité spirituelle au quotidien ?

Le vocabulaire employé par Paul révèle une intention précise. Il utilise le terme grec « huiothesia », qui désigne l’adoption légale dans le monde romain. Cette notion avait une portée juridique considérable : l’enfant adopté devenait pleinement héritier, au même titre qu’un fils biologique. Paul emprunte ainsi au vocabulaire social de son époque pour exprimer une réalité spirituelle révolutionnaire.

L’opposition entre « chair » et « Esprit » structure tout le passage. Dans le langage paulinien, la chair ne désigne pas simplement le corps physique, mais toute l’existence humaine orientée vers elle-même, coupée de Dieu, prisonnière de ses propres limites. L’Esprit, au contraire, représente la puissance divine qui vient habiter le croyant et le transformer de l’intérieur.

Le mot araméen « Abba » occupe une place centrale. Jésus l’utilisait pour s’adresser à Dieu, et les évangiles ont conservé ce terme dans sa langue originale, témoignant de son importance. « Abba » combine la tendresse enfantine et le respect filial. Ce n’est ni le simple « papa » qu’on traduit parfois, ni le « père » distant et formel, mais une expression d’intimité confiante.

Dans le contexte liturgique, ce passage est souvent proclamé lors de fêtes célébrant l’Esprit Saint, notamment la Pentecôte ou la Trinité. Il nous rappelle que la vie chrétienne ne se réduit pas à suivre une morale extérieure, mais consiste à vivre une relation filiale avec Dieu par l’Esprit. Cette perspective change radicalement notre approche de la prière, de l’éthique et de l’espérance chrétienne.

Analyse : la dynamique de la transformation intérieure

Paul articule son propos autour d’un contraste saisissant : deux modes d’existence s’opposent, l’un conduisant à la mort, l’autre à la vie. Cette opposition n’est pas simplement morale ou comportementale, elle touche à l’identité même du croyant.

La première partie du texte pose une dette paradoxale : nous avons une dette, mais pas envers la chair. Cette formulation surprenante inverse la logique habituelle. Dans l’expérience humaine ordinaire, c’est précisément à nos désirs, nos peurs, nos instincts que nous semblons devoir quelque chose. Paul affirme le contraire : nous ne devons rien à cette logique de mort. La libération opérée par le Christ nous a dégagés de toute obligation envers le péché.

Le verbe « tuer » employé par Paul pour parler des agissements de l’homme pécheur révèle la radicalité du combat spirituel. Il ne s’agit pas d’améliorer progressivement notre comportement, mais de mettre à mort ce qui appartient à l’ancien régime. Cette violence spirituelle n’est possible que « par l’Esprit », précise Paul. L’ascèse chrétienne n’est jamais un effort purement humain, mais une coopération avec la puissance divine à l’œuvre en nous.

Le tournant décisif du passage survient avec l’affirmation de la filiation : « Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves ». Paul identifie ici le cœur du problème humain : la peur. L’humanité vit naturellement dans la crainte devant Dieu, crainte du jugement, de la punition, de l’abandon. Cette peur engendre l’esclavage intérieur, la servitude psychologique qui paralyse l’existence.

L’Esprit reçu produit l’effet inverse : il génère la liberté filiale. Cette liberté ne consiste pas à faire ce qu’on veut, mais à vivre dans la confiance, sans la terreur qui caractérise l’esclave. L’enfant se trompe parfois, désobéit même, mais il sait qu’il reste enfant, que son identité ne dépend pas de ses performances.

Le cri « Abba ! Père ! » constitue le sommet de cette transformation. Paul utilise le verbe « crazo » qui évoque un cri puissant, spontané, venant des profondeurs. Ce n’est pas une récitation polie, mais l’expression jaillissante d’une reconnaissance intérieure. L’Esprit lui-même pousse ce cri à travers nous, témoignant à notre propre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu.

Cette attestation intérieure mérite attention. Paul ne parle pas d’une connaissance théorique ou d’une doctrine acceptée intellectuellement. L’Esprit atteste, c’est-à-dire qu’il produit une certitude existentielle, une conviction profonde qui transforme notre perception de nous-mêmes et de Dieu. Cette certitude n’est pas orgueilleuse mais paisible, elle libère de l’anxiété spirituelle.

La liberté donnée par l’Esprit : sortir de la logique de performance

La première dimension que nous devons explorer concerne la nature même de cette liberté spirituelle annoncée par Paul. Trop souvent, nous réduisons la vie chrétienne à une liste de commandements à observer, de pratiques à accomplir, de péchés à éviter. Cette approche, bien qu’elle contienne une part de vérité, rate l’essentiel du message paulinien.

Vivre « selon la chair », dans le vocabulaire de Paul, signifie organiser son existence autour de ses propres ressources, de ses capacités naturelles, de sa volonté personnelle. Cette logique conduit paradoxalement à l’échec et à la mort, non parce que l’effort humain serait mauvais en soi, mais parce qu’il ne peut atteindre la transformation intérieure que Dieu seul peut opérer. L’homme livré à lui-même tourne en rond, reproduit les mêmes schémas, reste prisonnier de ses limites.

L’Esprit introduit une dynamique radicalement différente. Il ne vient pas simplement aider nos efforts ou renforcer notre volonté. Il produit en nous ce que nous ne pouvons produire par nous-mêmes : la vie divine, la ressemblance au Christ, la capacité d’aimer comme Dieu aime. Cette action de l’Esprit ne supprime pas notre responsabilité, mais elle la situe dans un autre cadre : nous coopérons avec une grâce qui nous précède et nous accompagne.

La métaphore de tuer les agissements de l’homme pécheur révèle un aspect souvent méconnu de la spiritualité chrétienne. Il ne s’agit pas d’une guerre contre soi-même qui conduirait à la détestation de notre humanité. L’ennemi n’est pas notre corps, nos émotions ou nos désirs, mais les dynamiques déformées par le péché : l’orgueil qui nous isole, l’égoïsme qui nous replie sur nous-mêmes, la jalousie qui nous empoisonne, la peur qui nous paralyse.

Cette mise à mort s’opère « par l’Esprit », précise Paul. Nous ne sommes pas abandonnés à nos propres forces dans ce combat. L’Esprit agit comme une puissance de transformation qui, progressivement, modifie nos désirs profonds, renouvelle nos motivations, purifie nos intentions. Cette action divine respecte notre rythme et nos limites, elle ne nous violente pas mais nous libère peu à peu.

La liberté filiale se distingue fondamentalement de la licence. Elle n’est pas la permission de faire n’importe quoi, mais la capacité retrouvée de choisir le bien par amour et non par contrainte. L’enfant obéit différemment de l’esclave : non par peur du châtiment, mais par confiance dans la sagesse du père, par désir de lui ressembler, par reconnaissance pour son amour.

Cette liberté s’expérimente concrètement dans la vie morale quotidienne. Face à une tentation, le chrétien animé par l’Esprit ne se contente pas de résister par volonté. Il découvre un désir plus profond, celui de la communion avec Dieu, qui relativise l’attrait du péché. La lutte spirituelle devient moins une bataille acharnée contre soi-même qu’une orientation progressive vers un bien plus grand qui attire et libère.

L’intimité restaurée avec Dieu : redécouvrir la prière filiale

La deuxième dimension essentielle de notre texte concerne la relation à Dieu elle-même. Le passage de l’esclavage à la filiation modifie radicalement notre manière de prier, de considérer Dieu et de vivre notre foi au quotidien.

L’esprit d’esclavage que Paul évoque produit une religion de la peur. Dieu devient un juge sévère, un surveillant impitoyable, un comptable qui note chaque faute. Cette image de Dieu, bien qu’elle contienne une part de vérité concernant la justice divine, déforme la révélation chrétienne. Elle engendre une spiritualité anxieuse, obsédée par la perfection, incapable de paix intérieure.

La peur religieuse paralyse la prière. L’esclave s’approche de son maître avec tremblement, calcule ses mots, attend le verdict. Sa prière devient formelle, récitative, distante. Il récite des formules apprises, accomplit des rites prescrits, mais ne rencontre pas vraiment Dieu. Le cœur reste fermé, protégé derrière les observances extérieures.

L’Esprit d’adoption transforme cette dynamique. Il produit en nous la capacité de dire « Abba », ce mot que seul Jésus prononçait avec cette simplicité confiante. Nous ne nous approprions pas un titre qui nous serait étranger, mais l’Esprit nous fait participer à la relation même que le Fils entretient avec le Père. C’est lui qui crie en nous, par nous, à travers nous.

Cette prière filiale se caractérise par la spontanéité. Le cri « Abba » n’est pas une formule liturgique savamment composée, mais l’expression immédiate d’une reconnaissance intérieure. Il jaillit du cœur sans calcul, sans préparation élaborée. L’enfant ne réfléchit pas longuement avant d’appeler son père, il le fait naturellement, dans le besoin comme dans la joie.

L’intimité avec Dieu ne signifie pas l’irrespect ou la familiarité déplacée. Le mot « Abba » combinait, dans la langue araméenne, la tendresse et le respect. L’enfant honore son père précisément parce qu’il le connaît et l’aime. Cette connaissance personnelle fonde une révérence authentique, bien différente de la peur servile.

La prière chrétienne devient dialogue vivant. Nous ne parlons plus à un Dieu lointain qui peut-être nous entend, mais au Père qui nous écoute attentivement, qui se soucie de nous, qui intervient dans notre existence. Cette certitude transforme notre manière de prier : nous osons demander, nous acceptons de nous plaindre, nous partageons nos joies, nous présentons nos besoins réels et non des requêtes pieuses et artificielles.

L’attestation intérieure que mentionne Paul devient une expérience spirituelle concrète. Dans la prière filiale, nous percevons parfois la présence de l’Esprit qui témoigne à notre esprit. Ce n’est pas nécessairement une expérience extraordinaire ou mystique, mais une paix profonde, une certitude douce, une confiance qui s’installe malgré les circonstances difficiles. Nous savons que nous sommes entendus, que nous ne sommes pas seuls, que le Père veille sur ses enfants.

L’héritage promis : vivre déjà dans la perspective de la gloire

La troisième dimension de notre texte ouvre sur l’avenir et donne à notre existence présente son orientation ultime. Paul ne se contente pas d’affirmer notre filiation actuelle, il en tire les conséquences eschatologiques : nous sommes héritiers, appelés à partager la gloire du Christ.

Le vocabulaire de l’héritage avait une portée concrète dans le monde romain. L’héritier recevait non seulement les biens matériels du défunt, mais aussi son nom, son statut social, sa place dans la société. Paul transpose cette réalité juridique au plan spirituel : nous héritons de Dieu lui-même, de sa nature, de sa vie, de sa gloire.

Cette perspective d’héritage transforme notre compréhension de l’existence chrétienne. Nous ne vivons pas simplement pour améliorer le présent ou respecter des commandements, mais pour nous préparer à recevoir une plénitude qui dépasse toute imagination. Cette espérance n’est pas une évasion du monde réel, mais une force qui donne sens et courage face aux difficultés actuelles.

Paul introduit cependant une condition qui peut surprendre : « si du moins nous souffrons avec lui ». Cette précision ne remet pas en cause la gratuité de l’adoption, mais souligne que la conformation au Christ passe nécessairement par la croix avant la résurrection. L’héritier partage le destin de celui dont il hérite : si le Christ a souffert, nous souffrirons aussi.

Cette souffrance « avec le Christ » ne désigne pas n’importe quelle difficulté de l’existence. Paul parle d’un partage volontaire du destin du Christ, d’une acceptation des épreuves liées au témoignage chrétien, d’une solidarité avec le Crucifié dans notre propre chair. Cette perspective donne un sens aux souffrances inévitables de la vie et transforme notre manière de les vivre.

L’espérance de la gloire ne nous projette pas dans un avenir lointain et abstrait. Elle influence notre présent en relativisant les difficultés actuelles. Comme l’écrira Paul dans la suite immédiate de notre passage, les souffrances du temps présent ne pèsent pas lourd face à la gloire qui sera révélée. Cette comparaison ne minimise pas la réalité de la souffrance, mais la situe dans une perspective plus large.

La glorification promise concerne notre être tout entier. Paul ne parle pas d’une survie désincarnée de l’âme, mais d’une transformation complète de notre personne, corps compris. La résurrection du Christ préfigure notre propre résurrection. Nous sommes appelés à partager non seulement sa vie spirituelle, mais aussi sa gloire corporelle, dans un monde renouvelé.

Cette espérance donne un élan à notre vie morale et spirituelle. Nous ne nous résignons pas à la médiocrité présente, mais nous nous exerçons dès maintenant à vivre en enfants de Dieu, à manifester les prémices de la gloire future. Les vertus chrétiennes deviennent l’apprentissage d’une existence glorieuse, la préparation à une vie pleinement réconciliée avec Dieu et avec la création.

Tradition : comment l’Église a médité ce texte

Ce passage de l’épître aux Romains a profondément marqué la spiritualité chrétienne à travers les siècles. Les Pères de l’Église y ont reconnu l’un des fondements de leur théologie de la divinisation, cette doctrine selon laquelle l’homme est appelé à participer à la nature divine.

Saint Augustin, dans ses commentaires sur l’épître aux Romains, insiste sur le rôle de l’Esprit qui nous fait crier « Abba ». Il souligne que cette prière ne vient pas de nos propres forces mais de la grâce divine à l’œuvre en nous. Augustin voit dans ce cri filial la preuve de notre transformation intérieure : nous ne faisons pas semblant d’être enfants de Dieu, nous le sommes vraiment par l’action de l’Esprit.

Saint Thomas d’Aquin, dans sa Somme théologique, développe la notion d’adoption divine en s’appuyant largement sur ce texte paulinien. Il explique que l’adoption humaine ne change pas la nature de l’enfant adopté, tandis que l’adoption divine nous transforme réellement, nous rendant participants de la nature divine. Cette distinction permet de comprendre la radicalité de la filiation chrétienne : nous ne sommes pas simplement déclarés enfants, nous le devenons effectivement.

La spiritualité bénédictine a particulièrement valorisé la prière « Abba », y voyant l’expression la plus pure de l’humilité filiale. Dans la Règle de saint Benoît, la prière du moine doit être brève et pure, jaillissant du cœur plutôt que de multiplier les paroles. Le cri « Abba » incarne parfaitement cet idéal de prière simple et confiante.

La liturgie de l’Église a intégré ce thème de la filiation dans plusieurs moments clés. La prière du Notre Père, avant la communion, est précédée d’une introduction qui reprend explicitement ce passage : « Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père… » Ce verbe « oser » rappelle que nous ne pouvons appeler Dieu « Père » que par la grâce de l’adoption.

Les mystiques chrétiens ont trouvé dans ce texte une confirmation de leurs expériences spirituelles les plus profondes. Thérèse d’Avila décrit comment, dans l’oraison profonde, l’âme se sent réellement fille de Dieu, avec une certitude qui dépasse tout raisonnement intellectuel. Jean de la Croix évoque cette action de l’Esprit qui prie en nous et nous fait participer à la vie trinitaire.

La théologie contemporaine continue d’explorer les richesses de ce passage. La réflexion sur la Trinité économique, celle qui se révèle dans l’histoire du salut, s’appuie sur cette action de l’Esprit qui nous fait crier « Abba ». Nous entrons ainsi dans le mystère des relations trinitaires, non par spéculation abstraite, mais par expérience spirituelle concrète.

Méditation : vivre la filiation au quotidien

Pour incarner dans notre vie ordinaire cette réalité de la filiation divine, voici un chemin progressif en sept étapes, chacune éclairant une dimension pratique de notre relation filiale à Dieu.

Commencer la journée en enfant de Dieu. Dès le réveil, avant même de vérifier nos messages ou de planifier nos activités, prenons un moment pour nous rappeler notre identité profonde. Murmurons simplement « Abba, Père » et laissons cette parole descendre en nous. Cette pratique recentre immédiatement notre conscience sur l’essentiel : nous sommes aimés avant d’être performants.

Prier avec spontanéité. Tout au long de la journée, osons parler à Dieu comme à un père, sans formules compliquées. Partageons-lui nos soucis réels, nos joies simples, nos questions, nos besoins. Cette prière spontanée développe l’intimité et dénoue les blocages de la prière formelle.

Discerner les mouvements de l’Esprit. Apprenons à reconnaître les inspirations intérieures qui nous orientent vers le bien, la paix, la charité. L’Esprit nous conduit progressivement si nous prêtons attention à ces mouvements discrets. Un journal spirituel peut aider à identifier ces actions divines dans notre vie quotidienne.

Accepter les corrections paternelles. Un père qui aime éduque ses enfants. Plutôt que de nous révolter face aux difficultés ou aux échecs, cherchons ce que Dieu veut nous enseigner. Cette attitude transforme les épreuves en occasions de croissance spirituelle.

Cultiver la confiance dans les moments difficiles. Quand l’angoisse monte ou que les circonstances nous accablent, répétons intérieurement « Abba, Père, tu veilles sur moi ». Cette prière simple combat la peur et restaure la paix intérieure. Elle réoriente notre regard vers la sollicitude divine plutôt que vers nos problèmes.

Vivre en héritier du Royaume. Nos choix quotidiens, même les plus petits, préparent notre entrée dans la gloire. Choisir la générosité plutôt que l’égoïsme, la vérité plutôt que le mensonge, le service plutôt que la domination : ces décisions nous configurent progressivement au Christ et nous préparent à l’héritage promis.

Méditer régulièrement sur notre dignité filiale. Prenons chaque semaine un temps de méditation sur le texte de Paul. Laissons résonner en nous les mots « vous êtes enfants de Dieu, héritiers avec le Christ ». Cette contemplation transforme progressivement notre image de nous-mêmes et notre relation à Dieu.

Conclusion : l’audace de la filiation

Le passage de l’épître aux Romains que nous avons exploré dévoile une révolution spirituelle dont nous ne mesurons peut-être pas encore toutes les conséquences. Paul ne nous propose pas simplement un ajustement de notre vie religieuse, mais une transformation complète de notre identité. Nous ne sommes plus des esclaves anxieux cherchant à apaiser un maître capricieux, mais des enfants confiants accueillis par un Père aimant.

Cette filiation divine n’est pas une métaphore pieuse ou une consolation sentimentale. Elle constitue la réalité la plus profonde de notre existence chrétienne. L’Esprit Saint lui-même habite en nous et témoigne à notre esprit que nous appartenons à la famille de Dieu. Cette certitude intérieure, lorsqu’elle est vécue authentiquement, bouleverse notre manière de prier, de lutter contre le péché, d’affronter les épreuves et d’espérer la gloire future.

Le chemin proposé par Paul exige cependant un consentement actif de notre part. L’Esprit ne nous transforme pas malgré nous, comme par magie. Il attend notre coopération, notre docilité, notre ouverture à son action. Tuer les agissements de l’homme pécheur « par l’Esprit » signifie collaborer avec la grâce divine, accueillir son œuvre purificatrice, accepter les remises en question qu’elle implique.

L’invitation est radicale : osons vivre en enfants de Dieu, non seulement dans nos moments de prière, mais dans toutes les dimensions de notre existence. Cette audace filiale transformera nos relations humaines, nos engagements professionnels, nos choix éthiques, notre manière d’habiter le monde. Nous deviendrons témoins vivants de la tendresse paternelle de Dieu, manifestant par notre liberté joyeuse que l’Évangile n’est pas un fardeau mais une libération.

L’héritage promis nous attend. La gloire que nous partagerons avec le Christ dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mais cette espérance n’est pas une excuse pour fuir le présent. Au contraire, elle nous engage dans l’aujourd’hui de Dieu, nous pousse à vivre dès maintenant en héritiers du Royaume, à manifester dans nos vies concrètes les prémices de la création renouvelée.

Que le cri « Abba, Père ! » devienne la respiration de notre âme, l’expression spontanée de notre cœur transformé par l’Esprit. C’est dans cette simplicité filiale que se déploie la véritable sagesse chrétienne, celle qui nous configure au Christ et nous prépare à la communion éternelle avec Dieu.

Pratique

Prière du matin : Commencez chaque jour en murmurant « Abba, Père » avant toute autre activité, pour ancrer votre identité dans la filiation divine.

Examen de conscience filial : Chaque soir, demandez-vous si vous avez vécu en enfant de Dieu ou en esclave de la peur et des contraintes.

Pratique de la confiance : Dans les moments d’anxiété, répétez intérieurement « Mon Père veille sur moi » pour combattre l’esprit de crainte servile.

Lecture méditative : Relisez Romains 8 chaque semaine en notant dans un carnet les mouvements intérieurs suscités par ce texte.

Prière spontanée : Parlez à Dieu tout au long de la journée avec la simplicité d’un enfant qui s’adresse à son père, sans formules compliquées.

Discernement quotidien : Identifiez une inspiration de l’Esprit reçue dans la journée et notez comment vous y avez répondu ou résisté.

Orientation vers l’héritage : Chaque décision morale importante, même minime, pensez-la comme une préparation à votre entrée dans la gloire promise.

Références

Épître de saint Paul aux Romains, chapitre 8, versets 12-17, texte source principal de cette méditation sur la filiation divine et l’action de l’Esprit Saint.

Saint Augustin, Commentaires sur l’épître aux Romains, analyse patristique de la grâce divine et de l’adoption filiale dans la pensée paulinienne.

Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIa-IIae, question 45 sur les dons de l’Esprit Saint et la nature de l’adoption divine transformant réellement le croyant.

Thérèse d’Avila, Le Château intérieur, exploration mystique de l’intimité avec Dieu et de l’expérience de la filiation divine dans la prière profonde.

Jean de la Croix, La Montée du Carmel, réflexion sur l’union à Dieu et l’action de l’Esprit qui nous fait participer à la vie trinitaire.

Catéchisme de l’Église catholique, paragraphes 1996-2005 sur la justification et 2777-2785 sur la prière du Notre Père comme expression de la confiance filiale.

Romano Guardini, Le Seigneur, méditations sur la prière de Jésus et le sens du mot « Abba » dans la révélation chrétienne.

Hans Urs von Balthasar, La Théologie de l’histoire, développement théologique sur l’adoption filiale et la participation à la vie trinitaire par l’Esprit Saint.