圣马太福音记载的耶稣基督福音

当时,,

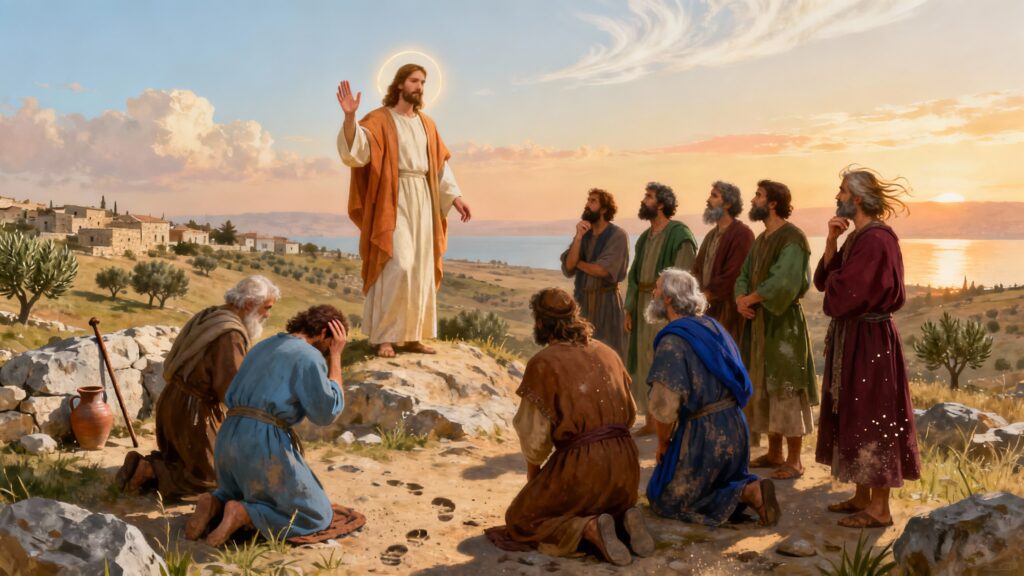

十一位门徒去了加利利,,

前往耶稣吩咐他们去的山上。.

他们一见到他,就俯伏在地。,

但有些人对此表示怀疑。.

耶稣走近他们,说了这些话:

«天上地下所有的权柄都赐给我了。”.

所以,你们要去,使万民作我的门徒。

奉父、子、圣灵的名给他们施洗。,

教他们观察

我从你这里订购的所有东西。.

我与你们同在。

直到世界末日,每一天。»

让我们颂扬上帝的圣言。.

施洗是为了传递神圣的生命

复活基督的圣言如何使每一次洗礼都成为神与人之间活泼的盟约.

当复活的基督将教导和为万民施洗的使命托付给使徒们时,他便确立了信仰与神子身份之间最终的联系。洗礼不仅仅是一种宗教入门仪式,更是进入天主生命的新生,是接受爱与付出爱之间相互的承诺。本文旨在帮助那些寻求意义的人,无论是信徒还是好奇者,理解为何«奉父、子、圣灵的名给他们施洗»这几个字,在二十个世纪后的今天,依然是教会和现代人类灵性生活中炽热的渴望。.

- 福音派的背景和宣教使命的范围

- 文本分析:权柄、差遣与基督的临在

- 洗礼的三大支柱:亲子关系、转变、共融

- 在个人、社区和社会生活中的应用

- 三位一体洗礼的圣经根源和天主教传统

- 冥想曲目:从水和灵性中重生

- 当代挑战:赋予永恒的姿态以新的意义

- 礼仪祈祷和实践结论

- 实用指南和重要参考资料

语境

这段摘录出自《马太福音》的结尾(28:16-20),有时被称为«传教差遣»或«大使命»。耶稣在受难、死亡和复活之后,在加利利的一座山上与他的十一位门徒相遇。这座山象征着神圣的启示和新约的缔结。他差遣他们到世界各地,并赋予他们三项使命:使万民作他的门徒,为他们施洗,并教导他们。这最后几句话既是一份属灵的遗嘱,也是一项普世的呼召。.

在委派使命之前提及门徒的疑惑,凸显了人类在信仰中的延续性:服从并不能消除不确定性和脆弱性。耶稣并非在对超人说话,而是在对因与神相遇而改变的见证人讲话。随后,他庄严宣告:«天上地下所有的权柄都赐给我了。»荣耀的基督肯定自己是宇宙的中保,拥有凌驾于一切受造物之上的神圣权柄。这种权柄并非废除自由,而是拓展了使命的范围。.

这段经文的核心在于洗礼的公式:«奉父、子、圣灵的名»。这三位一体的圣名在福音书中独一无二,彰显了神圣计划的合一性。«奉圣名»施洗意味着与神建立个人关系,正如神所启示的那样。基督教信仰的根基就在于三位一体的体系:神是爱的共融,而洗礼则是参与这种共融。.

最后,是那应许:«我必与你们同在,直到世界的末了。»马太福音以«以马内利,神与我们同在»开篇,又以这永不间断的同在作结。复活的基督将陪伴他的教会,穿越时空,贯穿历史。.

分析

这段经文以四部分运动展开:临在、权柄、差遣和应许。.

存在 门徒们看见并敬拜,这表明他们认识到一种超凡脱俗的奥秘变得触手可及。他们的怀疑在信仰与人类感知之间造成了一种张力。.

权威 耶稣肯定了从父那里领受的完全神圣能力。这并非统治,而是服侍和救赎的权柄。.

货物 教会的诞生源于扩展的呼召,而非人的策略。«去!»的命令开启了传教的进程。.

承诺 上帝的信实铭刻在信徒的具体生命历程中。.

因此,洗礼正是这四个极点的交汇点。它使基督的临在临近,使权柄得以传递,使差遣成为普世的使命,使应许得以延续。«你们要去,使万民作我的门徒»超越了种族和文化的界限。从这个角度来看,洗礼不仅仅是一种归属的仪式,更是一种新的创造,呼召全人类披戴基督的光辉。.

这项使命托付给那些充满恐惧和困惑的普通人。这预示着教会的本质:谦卑、传教、普世,并非依靠完美,而是依靠恩典。三位一体的奥秘成为这一行动的基石。圣父派遣,圣子成就,圣灵维系。信徒«奉圣父、圣子、圣灵的名»施行洗礼,便是与天主本身相通。.

洗礼,血统的标志

接受洗礼意味着被承认为天主的子女。这种子女身份源于基督,祂是天主的独生子,祂开启了人类与天父之间的父爱关系。在一个崇尚个人主义的世界里,这种子女身份非但不削弱自由,反而将自由建立在无条件的爱之上。洗礼使人进入一种超越自身功德的关系之中。.

因此,每个受洗者都拥有一个稳定的身份:先被爱,后有所作为。这种内在的确定性能够改变我们生活、信任、教育和爱的方式,让我们不计较得失。它表达了上帝最初的圣约,这圣约呼召每个人的名字。.

洗礼,一个转变的奥秘

洗礼并非仅仅是一个象征。水既象征着死亡,也象征着重生:它埋葬过去,净化灵魂,并开启通往新生的道路。在礼仪中,三次浸入水中或洒水象征着与基督的死亡和复活合而为一。这种转变并非魔法,而是内在的、持续不断的。.

它包含一条道路:舍弃自我,从而获得重生,体验给予的喜乐。因此,受洗意味着每日成为门徒。这种皈依的精神延伸至各个领域:情感、社会和生态。基督教洗礼恢复了受造物与造物主之间的合一。它教导我们视世界为神圣临在的永恒圣事。.

洗礼、圣餐与传教

受洗意味着归属于基督的身体。洗礼使信徒融入教会:不再是旁观者,而是积极的参与者。每一位受洗者都参与基督的三重使命:先知、祭司和君王。他们藉着言语见证真理;藉着祷告圣化世界;藉着服事建立公义。.

由此便产生了共同责任感:一个孤立的受洗者是无能为力的成员。教会,一个扩展的三位一体大家庭,是兄弟般共融的地方,是向世界展示和解可能性的标志。.

影响

个人生活: 重新发现洗礼的意义,意味着认识到自身尊严的隐秘源泉。在这份恩典的光照下重新审视自己的人生,可以使人摆脱自卑感。.

家庭生活: 洗礼开启了一种教育动态:传承信仰成为父母爱的行为,而不是道德义务。.

社区生活: 在教区里,洗礼的记忆促进了友爱和责任感。每一项服务(教理讲授、团结互助、礼仪)都使这种共同的使命鲜活起来。.

社交生活: 受洗者蒙召为维护每个人的尊严而行动,不偏袒任何人。社会正义成为圣事的延伸。.

精神生活: 每日祈祷源于洗礼,是圣子在圣灵的引导下向圣父发出的呼求。.

因此,基督教信仰不再仅仅是一套教义体系,而是渗透到具体的生活中。.

传统

从《使徒行传》(2:38-41)开始,洗礼被视为回应宣讲而加入教会团体的仪式。圣保罗进一步阐述了洗礼的逾越节意义:«与基督一同埋葬,也必与他一同复活»(罗马书 6:4)。从奥利金到耶路撒冷的西里尔,教父们都强调了这种«重生»。.

自《十二使徒遗训》起,三位一体的象征便已出现在礼仪中。随后的历届大公会议阐明了洗礼的神学意义,肯定洗礼赋予人«不可磨灭的印记»。圣巴西勒将水描述为«无形恩典的有形元素»。.

在西方传统中,洗礼与传教之间的联系得到了圣奥古斯丁的肯定,他认为传福音意味着«唤醒受洗者»。.

目前的礼仪,包括复活节守夜礼中祝圣圣水的仪式,表达了延续性:圣灵仍然像创世之初一样,在水面上盘旋。.

约翰·保罗二世, 救世主的使命, 他提醒我们,使命源于洗礼,而非教会等级制度。方济各今天强调«传教门徒»在世界转型中的作用。.

冥想曲目

- 重读自己的一生,同时回忆自己的洗礼:何时、何地、由谁施洗。.

- 点燃蜡烛,象征着所获得的光明。.

- 慢慢地在自己身上画十字,同时记住这三个名字。.

- 感谢天父创造万物,感谢圣子救赎世人,感谢圣灵赐予生命。.

- 祈求恩典,能像孩子、兄弟、见证人一样生活。.

- 最后默默地结束,让这句话在耳边回响:«我与你同在。»

这种冥想将记忆与承诺、回忆与希望联系起来。.

当前问题

如今,许多人将洗礼视为一种社交仪式或童年记忆。我们如何才能重新发现它的属灵本质?首要挑战在于意义的探寻。重新发现基督教信仰作为一种关系的重要性。洗礼并非魔法仪式,而是一次开启。.

第二个挑战是自由。有些人以自主为名拒绝婴儿洗礼。然而,洗礼所代表的信仰是一种自由的恩赐,成年后会对其进行确认。.

第三个挑战:持之以恒。受洗却不活出门徒的生命,会造成隔阂。基督徒团体必须帮助成员通过兄弟般的生活、祈祷和传教来«重新唤醒»他们的洗礼。.

最后,普世教会合一的挑战在于:洗礼能够使基督徒超越分歧而团结起来。它有可能成为恢复合一的契机。.

答案在于教育、见证和礼仪之美。当洗礼以热忱庆祝时,它便成为充满感染力的喜乐和皈依的源泉。.

祷告

主啊,万物之父,,

你们这些称呼万物名称的人,,

我们感谢你领受洗礼的恩典。.

你使我们成为光明之子,,

与你挚爱的儿子合而为一,由你的圣灵引领。.

当我们忘记源头时,请赐予我们。,

要记住你的生命之水。.

当我们心存疑虑时,请提醒我们你的承诺:

我会一直陪着你,直到世界末日。.

让你的教会成为一个见证人的家庭,,

多元一体,乐于奉献。.

愿这每一滴水都成为你温柔的象征。,

每一个兄弟间的善意举动都是你祝福的延伸。.

愿我们的人生诉说身为祢子女的美好。,

愿你的圣灵在我们里面重新燃起最初的喜乐。.

阿门。.

结论

重拾洗礼意味着回归本源。它并非一成不变的记忆,而是一个永恒的开始。每当基督徒划十字圣号、诵念主祷文或以爱心行事时,他们都在更新自己的洗礼。忆起这份恩典,能滋养信心和属灵勇气。.

在加利利山上所领受的使命延续到日常生活中:施洗即是生活、教导和爱。在这个有时干渴迷茫的世界里,受洗者成为希望的见证人。他们并非主要依靠言语来传道,而是通过信仰与生活的一致性来传道。.

因此,耶稣的教诲在日常生活中得以体现:

«所以,你们要去,使万民作我的门徒。»

它依然呼吁人们将所获得的生命传递下去,使之成为给予的生命,从而享受传递生命的喜悦。.

实际的

- 每天早晨读一读基督的应许:«我与你们同在。»

- 将他的洗礼日作为内心的庆祝来纪念。.

- 坚持写«恩典日记»,记录新生命的迹象。.

- 参加本堂区的洗礼仪式。.

- 佩戴洗礼象征物(十字架、奖章)作为低调的提醒。.

- 把每段关系都当作祝福的空间来体验。.

- 以受洗的名义从事慈善工作。.

参考

- 马太福音 28:16-20。.

- 圣保罗致罗马人书 6:3-11。.

- 《天主教教理》第1213-1284条。.

- 耶路撒冷的圣西里尔, 神秘教理问答.

- 圣奥古斯丁, 关于约翰福音的讲道.

- 第二次梵蒂冈大公会议, 神圣的协约 和 灵性之光.

- 约翰·保罗二世, 救世主的使命 (1990).

- 教宗方济各, 福音喜乐 (2013).