诵读《创世记》

当他创造天地的时候,,

上帝还说:

«让水泛滥”

种类繁多的生物,,

鸟儿在地球上空飞翔。,

在苍穹之下。»

上帝按照各自的种类创造了万物。,

巨大的海怪,,

所有来来往往的生物

水中鱼群熙攘,,

而且,还取决于它们的种类,

所有会飞的鸟。.

上帝看着是好的。.

上帝赐给他们这些话:

«要生养众多,遍满地面,,

填满海洋,,

使鸟类在地球上繁衍生息。»

有夜晚,也有清晨:

第五天。.

上帝说:

«让大地孕育生命。”

根据它们的种类而定,

牲畜、小动物和野生动物

根据它们的种类而定。»

事实的确如此。.

上帝按照野兽的种类创造了它们。,

牲畜按种类分类,,

地球上所有的生物都按其种类被分类。.

上帝看着是好的。.

上帝说:

«让我们照着我们的形象造人,,

基于我们长相相似。.

愿他成为海中鱼群、天空飞鸟的主宰。,

家畜、各种野生动物,

以及所有的小动物

那些在世间来来往往的人。»

上帝按照自己的形象创造了人。,

他按照上帝的形象创造了他,,

他创造了男人和女人。.

上帝赐福给他们,并对他们说:

«要生养众多,遍满地面,,

遍满地面,治理这地。.

成为主人

海里的鱼,天上的鸟,,

以及地球上所有来来往往的动物。»

上帝还说:

«我把所有结种子的植物都送给你们。”

在地球的整个表面上,,

凡结种子的树:

这就是你们的食物。.

致地球上所有的动物:,

致天空中的所有飞鸟,,

世间万物,来来往往。

它拥有生命的气息,,

我给它们喂任何青草。»

事实的确如此。.

上帝看着他所造的一切; ;

结果就是这样:非常好。.

有夜晚,也有清晨:

第六天。.

天地就这样完成了。,

以及他们的整个部署。.

第七天,,

上帝已经完成了他所做的工作。.

第七天他休息了。,

在他所做的所有工作中。.

上帝赐福给第七日:

他使它神圣化了。

因为那天他休息了。

在他所有的创作作品中。.

这就是天地的起源。

它们被创造出来的时候。.

——主的话语。.

按上帝的形象创造:人类的革命尊严

探索创世故事如何改变我们对自身以及我们在世界上的使命的看法。.

《创世记》第一章并非仅仅叙述宇宙的创造故事,它更揭示了关于人类身份的深刻真理。通过宣告男人和女人是«按着神的形象»被创造的,这篇奠基性的经文确立了一种超越一切界限的普世尊严。对于当今面临生态、社会和生存挑战的信徒而言,这段叙述提供了一个坚不可摧的根基:每个人都承载着神圣的印记,召唤他们承担责任、发挥创造力并建立关系。.

本文探讨了《创世记》第一章中创世叙事的革命性意义。我们将首先把这段经文置于其文学和神学语境中,然后分析«上帝的形象»这一表达的深刻含义。接下来,我们将阐述三个主要主题:每个人的本体尊严、创造性和关系性的使命,以及生态责任。最后,我们将考察这一信息在基督教传统中的回响,并为如何在日常生活中践行这一真理提出具体建议。.

语境

《创世记》开篇的创世叙事属于祭司传统,很可能写于公元前6世纪巴比伦之囚时期或之后。这一背景至关重要:被掳至巴比伦的以色列人,面对的是美索不达米亚神话中那些美化反复无常、残暴的神祇。面对这些充斥着混乱和神祇争斗的宇宙起源故事,圣经作者提出了一个截然不同的愿景:一位独一的上帝,祂通过圣言创造万物,赋予万物秩序、良善和旨意。.

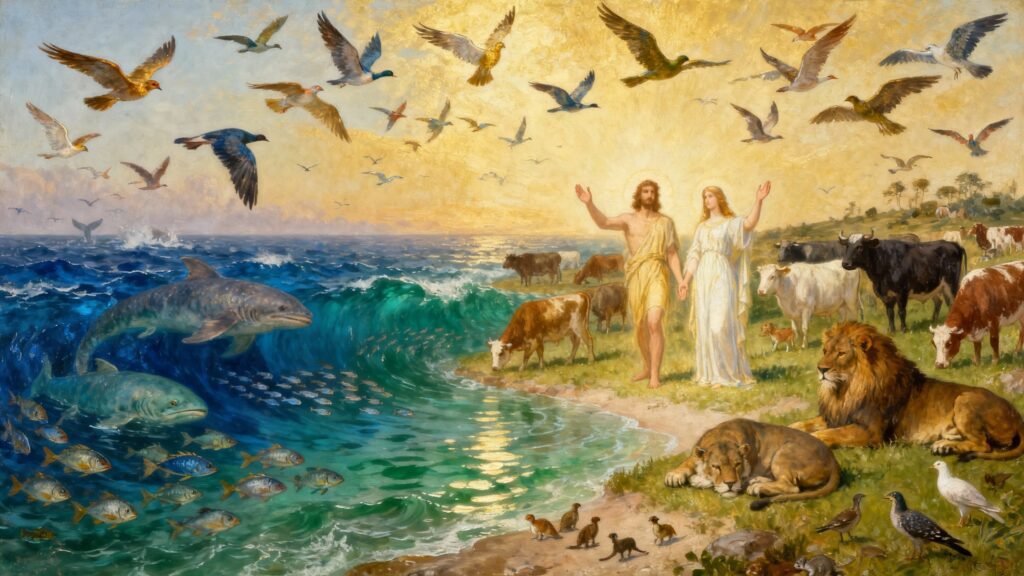

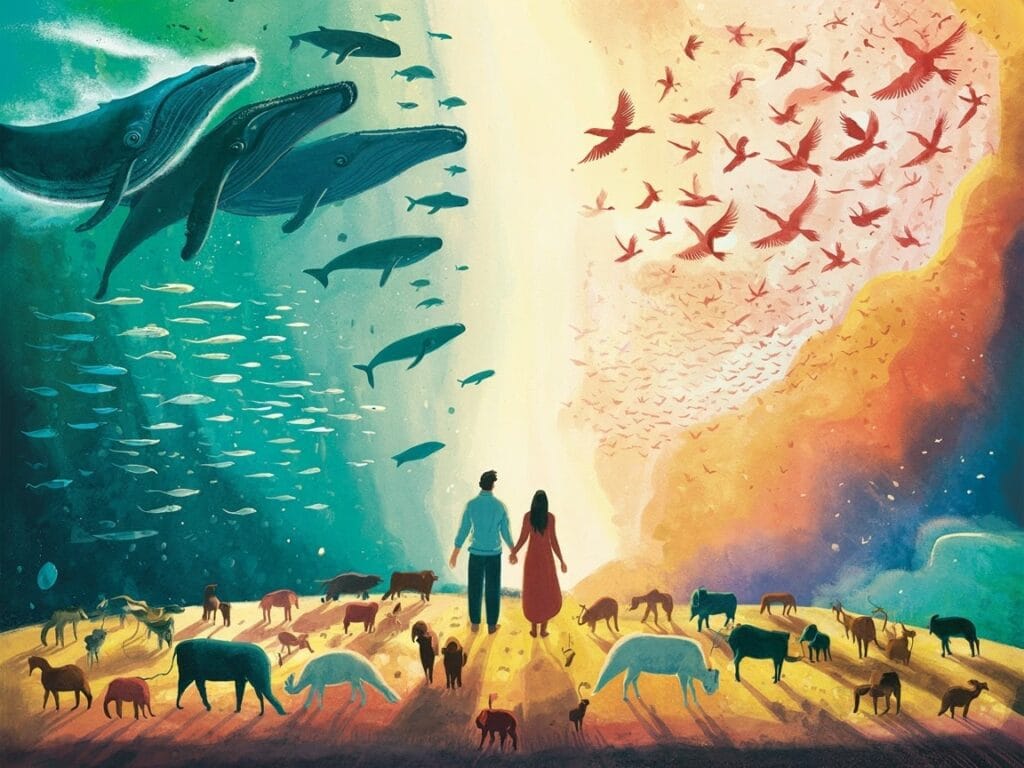

文本的结构堪称精妙。叙事在六天内展开,随后是第七天的安息日,由此确立了创造本身的核心——安息日的韵律。每一天都遵循着重复的模式:上帝说话,上帝行动,上帝看到一切美好。这首吟唱的祷文谱写出宇宙的乐章,赞颂着世界的秩序与美丽。第五天,水生和飞行生物出现,它们蒙受上帝的祝福,被邀请繁衍后代。第六天标志着创造的巅峰:陆地动物出现,然后是人类。.

«我们要照着我们的形象,按着我们的样式造人»这句话打破了之前的叙述。此前,上帝创造万物的方式很简单,只需简单地宣告即可。而在这里,他却经过深思熟虑,仿佛创造人类需要特别的考量。«我们要照着我们的形象,按着我们的样式造人»这句话中的复数形式引发了无数种解读:有人认为它象征着庄严的复数形式,有人认为它是天庭内部的讨论,还有人认为它是三位一体的预表。但关键在于:人类在创造中占据着独特的地位。.

经文接着指出,上帝«按照自己的形象»创造了人,并立即补充道:«他创造了他们,有男有女。»这种性别二元性构成了神圣形象的本质,这在古代语境中具有革命性意义,因为在古代,只有君王才声称自己是神明的化身。在这里,每个人,无论男女,都拥有这份尊严。神圣的祝福伴随着这一创造而来:«要生养众多,遍满地面,治理这地。»几个世纪以来,这种统治的使命被严重误解,有时甚至被用来为肆意破坏自然辩护。然而,«治理»一词必须结合整段经文重新解读:上帝将地球托付给人类,如同园丁将自己的花园托付给人类一般,并期望人类能够尽责照料。.

最初的饮食是素食,无论是人类还是动物。这种最初的和谐表明,暴力和掠夺并非上帝最初计划的一部分。最终,上帝审视祂的整个创造,并宣告一个明确的审判:«看哪,一切都甚好。»不再仅仅是«好»,而是«甚好»。人类的出现使创造达到了圆满。第七日,上帝安息,从而将安息日分别为圣,并将安息置于受造秩序的核心。这神圣的安息并非疲惫,而是满足的沉思,邀请我们品味万物的美好。.

分析:上帝的形象,一种本体论尊严

«上帝的形象»这一表达是整个圣经传统中最具影响力也最具争议性的词汇之一。按上帝的形象被造究竟意味着什么?这个问题跨越了数个世纪和多种文化,引发了无穷无尽的神学、哲学和灵性思考。.

首先,让我们澄清一下这个表达并非指什么。它并非指外貌上的相似,因为圣经强调上帝的超越性,任何雕刻的形象都无法代表祂。它也不是指某种特定的能力,例如理性或道德良知,尽管这些维度包含在这个概念之中,但这些能力本应将人类与动物区分开来。上帝的形象更为根本:它指的是一种关系性和本体论上的地位。.

在古代近东,神庙中的神像被视为神圣的象征,使神灵得以临在并活跃于世间。同样,君王也把自己塑造成神灵在人间的化身,是神灵的授权代表。《创世记》的文本彻底颠覆了这一观念:每个人,无论社会地位、性别或能力如何,都是按照上帝的形象创造的。这一论断具有真正的革命性意义。它确立了人类所有成员之间根本的平等,并赋予每个人不可剥夺的尊严。.

作为上帝的形象,首先意味着成为上帝在世上的代表。人类肩负着一项使命:以上帝的名义管理、耕耘和照料受造物。这项使命既包含着巨大的责任,也蕴含着喜乐的创造力。正如上帝创造并安排万物,人类也被召唤去拓展这项创造的工作,这并非出于骄傲,而是通过参与神圣的行动。人类的每一项创造行为——艺术的、技术的、社会的——都可以被理解为对这一根本使命的回应。.

因此,按着神的形象被造意味着能够建立关系。神说:«让我们造人»,并创造了«男人和女人»的人类。关系、差异性和对话深深铭刻在人类存在的本质之中。我们并非孤立的个体,而是处于关系之中的存在。这种关系维度反映了神自身的某些特质,即使在旧约中,神也通过与祂的创造物的对话来启示自己。教父们通过默想三位一体发展了这一洞见:神本身就是共融,是圣父、圣子和圣灵之间爱的关系。因此,按着神的形象被造的人类,从根本上来说,是被召唤去建立共融的。.

按上帝的形象所造,最终意味着一种对超越性的追求。与活在当下、只关注眼前的动物不同,人类可以转向永恒,探寻意义,寻求上帝。这种灵性上的追求并非多余的奢侈,而是我们按上帝形象所造之本性的体现。正如圣奥古斯丁所写:“我们为上帝而造,我们的心若不归向祂,便永无安宁。”.

这一教义的精妙之处在于,它既奠定了人类谦卑的基础,也成就了人类的伟大。谦卑:我们并非上帝,我们只是他的形象,脆弱、有限,有时因罪而扭曲。伟大:这形象使我们超越一切受造物,赋予我们无限的价值,并禁止将人性工具化或贬低。.

每个人的普遍和不可剥夺的尊严

如果每个人都是按着上帝的形象创造的,那么人的尊严就不是社会成就、法律赋予的特权,也不是可以丧失的地位。它是本体论意义上的既定事实,铭刻在创造的那一刻。这一真理在《圣经》开篇便已宣告,它对我们理解正义、伦理和社会关系有着深远的意义。.

首先,这种尊严是普世的。它不分种族、性别、年龄、智力或体能,也不分社会或经济地位。经文强调:«他造男造女。» 两性之间根本的平等从一开始就得到肯定,尽管圣经和人类历史表明,这种平等曾多次遭到践踏。但这一原则依然坚定不移,是所有争取平等和人权斗争的基石。所有解放运动,无论是废除奴隶制、争取民权,还是承认性别平等,都从中找到了深刻的神学合法性。.

其次,这种尊严是不可剥夺的。无论我们做什么,它都不会丧失。即使是最顽固的罪犯,即使是处于深度昏迷中的人,甚至是微小的胚胎,都保留着这种神圣的印记。这并不意味着所有行为都一样,或者正义毫无用处。但这确实禁止将人贬低为其行为,禁止将其非人化,禁止剥夺其内在价值。这种信念是基督教反对死刑、捍卫弱势群体以及尊重从受孕到自然死亡所有人类生命的根本所在。.

第三,这种尊严要求我们对他人给予彻底的尊重。看到他人的面容,就如同瞻仰一位活生生的上帝圣像。冒犯人,在某种意义上,就是冒犯上帝本身。这种视角改变了我们日常的人际关系:街头偶遇的陌生人、令人厌烦的同事、被忽视的乞丐、被遗忘的囚犯——他们身上都蕴藏着这神圣的光芒,理应得到我们的认可和尊重。我们总是忍不住根据表现、有用性或社会规范来评判他人,而这种做法与这道神学真理的坚不可摧的屏障格格不入。.

我们必须谦卑地承认,基督教历史并非始终尊崇这一真理。奴隶制曾被基督徒实行,甚至为其辩护。女性被贬为从属地位。被殖民的人民被视为低等民族。但每一次,先知的声音都会响起,提醒我们一个根本原则:所有的一切,绝对的一切,都是按照上帝的形象创造的。这些声音的力量源自《创世记》的记载,表明上帝的圣言始终具有批判一切形式的压迫和非人化的力量。.

今天,这一真理依然至关重要。面对各种新型的排斥形式——对移民的歧视、对穷人的蔑视、通过产前诊断进行的隐性优生学、以及超人类主义«完美»人类的诱惑——《创世记》的故事提醒我们,人的价值既非取决于表现,也非取决于是否合群,而是上帝白白赐予的礼物。这种视角奠定了接纳、关怀和关注弱势群体的伦理基础。它启发了一种团结而非竞争的政治,一种共享而非积累的经济。.

从实际层面来说,承认每个人与生俱来的尊严应该会改变我们日常的态度。这意味着摒弃草率的评判和诽谤,避免将他人丑化成漫画式的形象。这意味着要努力发现每个人身上的优点,即使是那些伤害过我们的人。这意味着要捍卫弱势群体的权利,反对一切形式的歧视。这样的要求或许看似难以承受,但它自然而然地源于我们对上帝的信仰——上帝赋予每个人“神圣形象”这一非凡的称号。.

人类的创造力和人际关系使命

人类是按照上帝的形象创造的,但这并非意味着人类处于被动状态,而是蕴含着积极的使命:延续上帝的创造之工,并在关系中生活。创造力和关系这两个维度紧密相连,共同定义了人类在世的使命。.

上帝藉着他的话语创造:他开口,万物便成就。这种创造力体现在造物的秩序、美丽和多样性之中。人类,按着他的形象,也被呼召去创造。并非凭空创造——因为只有上帝才能从无到有地创造——而是利用上帝所赐予的一切。人类的创造力体现在各个领域:艺术与文化、科学与技术、社会与政治组织、工作与经济。每当人类转化物质、化繁为简、创造美或实用之物时,他们都在以自己的方式延续着神圣的创造之力。.

这种愿景赋予人类劳动以属灵的尊严。劳动远非诅咒或单纯的经济必需,而是参与上帝的旨意。耕耘土地的农夫、塑造物质的工匠、唤醒良知的教师、揭开宇宙奥秘的科学家——他们都以各自的方式履行着这一创造的使命。即使是最卑微的工作,只要用心去做,也能体现出与神圣事业的合作。圣保罗后来写道,我们是«与上帝同工的»(哥林多前书 3:9),从而明确表达了创世记叙述中已蕴含的真理。.

但务必警惕:这种创造的使命并非剥削的通行证。«治理»大地、«管理»动物的诫命必须根据上帝的整体计划重新诠释。这是一种服务的统治,而非任意或暴力的支配。上帝将创造物托付给人类,如同一个珍贵的花园,需要我们耕耘和照料。技术上的精湛并不能免除我们的道德责任。恰恰相反,我们干预自然的能力越强,我们的责任就越大。当前的生态危机痛苦地提醒我们,我们背叛了这一使命,将地球视为可以肆意掠夺的无限资源,而非需要保护的神圣恩赐。.

神圣形象的关系维度同样至关重要。«他造男造女»:性别的二元性并非生物学上的细节,而是人类存在的本质结构。我们是关系型的存在,面向他人,在孤独中是不完整的。《创世记》第二章的平行叙述进一步阐述了这一洞见:«那人独居不好»(创2:18)。性别的差异是这种关系开放性的首要形式,但并非唯一形式。它延伸到所有形式的人类交往:友谊、家庭、社群、社会。.

这种关系性的使命最终根植于上帝的本性之中。正如圣约翰所言(约翰一书 4:8),如果上帝就是爱,那么按着他的形象所造的人类,其存在的意义就在于爱。爱并非可有可无的情感或道德上的奢侈,而是我们存在的根本法则。我们通过自我奉献、认可他人以及建立真诚的关系来获得满足。反之,孤立、自私和剥削他人会扭曲我们,使我们远离内心深处的真理。.

在实践中,要践行这种创造性和人际关系方面的使命,需要将多个维度融入我们的日常生活。首先,我们必须将自己的工作,无论是什么,都视为参与上帝的工作,并努力做到卓越和专注。其次,我们必须培养自身的创造才能——艺术才能、智力才能和手工才能——这并非出于骄傲,而是为了回应我们内心的神圣召唤。第三,我们必须重视人际关系:投入时间和精力陪伴我们所爱的人,培养友谊,并积极参与能够给予和接受的社群活动。第四,我们必须抵制自我封闭的孤独诱惑和剥削他人的倾向,这两种诱惑如影随形,都违背了我们人际关系方面的使命。.

生态责任与保护造物

《创世记》将人类置于造物之巅,赋予其统治动物、征服地球的使命。历史上,尤其是在现代西方世界,这一论断常被解读为肆意掠夺自然资源的许可证。这种解读助长了我们今天所经历的生态灾难。然而,仔细重读经文,我们会发现一个截然不同的视角:生态责任早已深深铭刻在人类使命的核心。.

让我们回到所使用的词汇。希伯来语动词«radah»,译为«统治»,的确指的是行使权威。但在圣经语境中,这种权威始终被理解为一种服务的责任。圣经中理想的君王并非反复无常的暴君,而是牧养羊群的牧者,是为弱者伸冤的审判官。同样,人类对受造物的统治也必须效法上帝的榜样,上帝以仁慈、秩序和关怀创造万物。人类蒙召成为受造物的忠实管家,而非其绝对的拥有者。.

这段叙述强调了创造的美好。在每个阶段,上帝都会审视自己的作品,并宣告«很好»。在创造人类之后,祂的评价变成了«甚好»。这种创造的内在美好先于其对人类的任何实用价值。万物本身就具有价值,因为它们是上帝的旨意和爱。这种视角奠定了神学生态学的基础,它承认自然本身具有尊严,这种尊严独立于人类的利用。海洋、森林、动物不仅仅是可供开发的资源,而是带有造物主印记的生命。.

人类和动物最初的素食饮食象征着一种原始的和谐,一种没有暴力的和谐。当然,洪水之后(创世记 9:3),这种田园牧歌般的饮食很快就被打破,从而承认了罪恶充斥的世界的现实。但这种理想仍然作为末世的愿景存在:先知以赛亚预言,将来«豺狼必与绵羊羔同住»(以赛亚书 11:6),从而恢复伊甸园失去的和谐。这一景象提醒我们,掠夺和剥削并非历史的最终结局。.

生态责任也源于“耕耘看守园子”(创世记 2:15)的诫命。“耕耘”和“看守”这两个动词精辟地定义了人与自然之间应有的关系。耕耘意味着转化、改良和使其丰饶。人类并非被召唤去任由自然完全荒芜,而是要与之合作,从中汲取养分和美丽。“看守”意味着保护、保存和传承。地球并非我们绝对的私有财产;我们继承了它,也必须将其传承给子孙后代。这双重要求——创造性的转化和负责任的保护——定义了一种整体生态学,它既摒弃了令人麻木的保护主义,也摒弃了破坏性的生产主义。.

在《愿祢受赞颂》通谕中,教宗方济各精辟地阐述了这一根植于《创世纪》的生态神学。他谴责将自然简化为可剥削资源的’一次性文化«和»技术官僚范式«。他呼吁建立一种»整体生态学«,承认环境危机和社会危机之间的相互关联。最贫困的人是生态退化的首要受害者:他们饱受污染、气候灾害和资源枯竭之苦。因此,生态责任与社会正义密不可分。.

实际上,履行这一责任需要在多个层面做出改变。个人层面:践行更简单的生活方式,减少消费,选择环保产品,并减少浪费。社区层面:支持当地的生态倡议,参与保护或修复项目,并提高周围人的环保意识。政治层面:倡导雄心勃勃的环境政策,支持环保组织,并投票支持致力于环保的代表。精神层面:培养对自然的欣赏和沉思,认识到自然是上帝的杰作,并对造物主的恩赐心怀感恩。.

这种生态责任并非沉重的负担,而是参与上帝创造之工的喜乐之举。关爱地球,便是荣耀造物主;保护生物多样性,便是守护上帝创造的丰饶;将适宜居住的星球传承给子孙后代,便是履行我们作为忠实管家的使命。.

传统与礼仪

“上帝形象”这一主题贯穿整个基督教传统,激发着持续不断的基督教神学反思,滋养着信徒的灵性。特别是教父们,他们对这一概念进行了深入的思考,并在基督奥秘的光照下,赋予其新的视角。.

公元二世纪,里昂的伊里奈乌区分了«形象»(image)和«相似性»(likeness)。他认为,“形象”(eikôn)指的是人类与生俱来的能力——理性、自由和建立关系的能力——这些能力永远不会完全丧失。而“相似性”(homoiosis)则指的是圣洁,即与上帝的契合,这种圣洁会因罪而丧失,但会因恩典而恢复。这一区分对东西方神学都产生了深远的影响。.

希腊教父,特别是尼撒的格列高利和马克西姆·忏悔者,发展出一套神化(成神)的神学。人类是按着神的形象所造,蒙召要分享神的性情(彼得后书 1:4)。这种分享并非消除造物主与受造物之间的区别,而是将人类提升到与神亲密相交的境界。因此,灵性生活成为一条逐步恢复被罪所玷污的神像,并在神的样式中不断成长的道路。.

希波的奥古斯丁探索了另一个维度:他试图在人类灵魂中寻找三位一体的痕迹。在他看来,记忆、智慧和意志反映了上帝的三位一体结构。这种心理学类比后来成为西方神学的经典,尽管它也因过度理性化神圣形象而受到批评。.

十三世纪,托马斯·阿奎那系统地整理了教父思想。他肯定上帝的形象主要存在于人的理智和意志之中,通过这些属灵的能力,人类可以认识并爱慕上帝。但他同时也强调,这一形象在基督里得以完全,基督是父的完美形象(歌罗西书1:15)。因此,一切基督论也都是人类学:认识基督就是认识人类蒙召要成为怎样的人。.

新教改革强调罪恶对神圣形象的玷污。路德和加尔文强调堕落后人性的彻底败坏,但他们也认为,无论多么模糊不清,神圣形象仍然以某种形式存在。唯有基督的恩典才能恢复这神圣形象,使人类重新发现其最初的使命。.

梵蒂冈第二届大公会议在《喜乐与希望》宪章中再次探讨了这一主题,肯定基督«完全向自己启示了人»(《喜乐与希望》22)。正是通过默想降生成人的圣言,我们才能理解自身的尊严和圣召。降生成人的奥秘揭示了天主愿意以最亲密的方式与人类结合,取了我们的人性,为的是提升我们,使我们与天主共享天主的恩典。.

在礼仪上,天主形象的主题在洗礼和复活节庆典中尤为突出。洗礼被理解为修复因原罪而受损的形象。慕道者浸入洗礼水中,向罪而死,并以基督的形象复活,成为一个新人。复活节庆祝人类的这种重生:基督,作为新亚当,开启了新的创造,在这个新创造中,天主的形象以其全部荣耀彰显出来。.

圣餐礼的祈祷文也呼应了这一主题。奉献经将饼和酒视为«大地和人类劳动的成果»,以此承认神圣创造与人类创造力之间的合作。圣灵降临祷文祈求圣灵转化这些恩赐,也祈求圣灵将信众转化为基督的身体,这是人类塑造基督形象这一使命的最终实现。.

冥想

为了将《创世记》的信息具体融入我们的日常生活和祈祷中,这里有一个受创世七日启发的七步灵性之旅。.

第一天:对个人尊严的思考. 请静默片刻,默想你作为上帝形象的创造者所拥有的尊严。在心中默念:«我是按上帝的形象创造的。»让这个真理渗透你的意识,驱散自我贬低或负面比较的念头。接纳真实的自己,包括你的优点和缺点,因为你是上帝所创造和深爱的。.

第二天:尊重他人的尊严. 从你的社交圈中选择一个人,最好是那种会让你生气或给你带来麻烦的人。在脑海中想象这个人,并重复:«他们也是按照上帝的形象创造的。» 试着超越他们的缺点或冲突,去感知他们内在的神圣存在。如果可能,以实际行动表达你的感激之情:一个微笑、一句温暖的话语、一段为他们祈祷的祷告。.

第三天:感恩造物. 走进大自然,或者只是凝视窗外的一棵树、一片天空、一只动物。去感受造物的美好,感受它无私的美丽。感谢上帝赐予的这份礼物。问问自己:我该如何更好地尊重和保护这片造物?

第四天:献祭劳工. 在一天工作的开始,明确地将你即将完成的工作献给上帝。无论你的工作多么微不足道,都要将其视为参与上帝创造之工的一部分。尽你所能做到最好,不是出于压力过大的完美主义,而是出于对你所肩负的创造使命的尊重。.

第五天:关系投资. 找出需要关注或修复的关系。花些时间认真对待这个人:打个电话、拜访一下、认真倾听。记住,我们生来就渴望建立关系,只有在人与人之间的交流中,我们才能成为完整的人。.

第六天:致力于正义. 选择一个与你产生共鸣的社会或环境正义事业。了解更多信息,为相关组织提供经济支持,签署请愿书,并广而告之。要认识到,捍卫人权或保护自然,就是在世间彰显上帝的形象。.

第七天:安息日. 允许自己休息,无需感到内疚。安息日并非浪费时间,而是献给上帝和默想的时间。抵制追求效率的诱惑。只需细细品味存在、呼吸、被上帝所爱的美好。这种休息本身就是一种信仰的行为:它承认我们并非自己生命的绝对主宰。.

结论

创世记第一章的记载并非探讨宇宙起源的科学文本,而是对人类身份和使命的神学宣告。它肯定人类是按着神的形象所造,从而确立了一种普世且不可剥夺的尊严,而这正是所有真正伦理的基础。这一真理绝非抽象抽象,它对我们的个人生活、社会生活和生态环境都具有革命性的意义。.

认识到每个人身上都蕴含着上帝的形象,会彻底改变我们看待自己和他人的方式。这禁止一切歧视、剥削和暴力。它呼吁从受孕到自然死亡,无论能力或地位如何,都应给予人充分的尊重。这种视角是争取社会正义、人权和性别平等的基石。.

拥抱我们的创造和人际关系使命,赋予我们的日常生活以意义和尊严。我们的工作不再是苦差事,而是参与上帝的旨意。我们的人际关系不再是可有可无的,而是构成我们人性的重要组成部分。我们蒙召去创造、去美化、去秩序,同时保持开放的心态,接纳他人,并努力建立彼此间的联结。.

认真履行我们的生态责任,意味着我们要转变与自然的关系。地球并非可以随意消耗的资源库,而是需要耕耘和呵护的神圣花园。这份责任非但不是负担,反而与我们作为受造物忠实守护者的崇高使命相契合。它引领我们走向快乐的简朴生活,引导我们心怀敬畏地沉思冥想,并促使我们切实致力于守护我们共同的家园。.

但说实话,我们自身的力量不足以完全活出这基于神像的使命。罪玷污了我们内在的神圣形象。我们自身无力完全维护自身的尊严。因此,我们必须在基督的光照下重新解读《创世记》。祂,天父完美的形象,来到世间是为了修复我们内在受损的形象。祂道成肉身,取了我们的人性,揭示了我们蒙召要成为怎样的人。祂的死而复活,为新的创造开辟了道路。.

因此,今天我们所受到的召唤包含两方面。一方面,我们要心怀感恩地承认自始至终被赋予的非凡尊严。我们是按着天主的肖像所造!这一真理应当让我们充满敬畏和责任感。另一方面,我们要欣然接受基督的救赎,祂来到我们中间,成就我们独自无法成就的事。藉着洗礼的恩典,我们与基督合而为一,分享天主的生命,并开始活出我们作为天主肖像的丰盛使命。.

愿创世记的这段记载不沦为一纸空文,而是成为我们生命转变的催化剂!愿它激励我们的祷告,指引我们的选择,并引领我们的承诺!愿它使我们成为人类尊严的喜乐见证人,正义与和平的建设者,以及受造界的警醒守护者!因为当我们尊崇我们内在和周围的上帝形象时,我们便是在荣耀上帝本身。.

实际的

每日冥想 每天早上重复三遍:«我是按照上帝的形象创造的»,以此将你的尊严牢牢地锚定在你的良知中。.

沉思的目光 在评判或批评他人之前,请记住:«这个人是上帝的形象。».

精神生态学 本周采取一项具体的生态实践(减少浪费、堆肥、节约用水),并将其体验为一种精神行为。.

提供劳动力 当你开始工作时,说:«主啊,我将我今天即将完成的一切献给你,作为参与你创造工作的一部分。».

关系投资 每天抽出高质量的时间陪伴你的爱人,不受任何干扰(关掉手机,全心投入)。.

团结承诺 选择一个社会或环境正义事业,并以实际行动(捐款、志愿服务、提高公众意识)来支持它。.

每周安息日 每周抽出半天时间休息、祈祷、沉思,无需感到内疚或追求效率。.

参考

圣经文本 创世记 1:20 – 2:4a(祭司对创造的描述),《耶路撒冷圣经》或《圣经礼仪译本》。.

教父 里昂的爱任纽, 反对异端, 第五卷(图像与肖像的区别);尼撒的格列高利, 人类的创造 (神学人类学).

中世纪神学 托马斯·阿奎那, 神学大全, ,Ia,q. 93(论上帝在人身上的形象和样式)。.

当代训导 第二次梵蒂冈大公会议, 喜乐与希望, ,第 12-22 节(人的尊严);教宗方济各,, Laudato si'’ (2015 年),关于关爱我们共同家园的通谕。.

当代神学 卡尔·巴特, 教条主义, ,第 41 节(上帝创造的人);汉斯·乌尔斯·冯·巴尔塔萨,, 荣耀与十字架, 第一卷(图像神学)。.

圣经注释 克劳斯·韦斯特曼, 创世记1-11章:注释 (深入的诠释分析);安德烈·韦宁, 从亚当到亚伯拉罕,或人类的漂泊 (叙事和神学解读)。.

灵性 让-伊夫·勒卢普, 照顾存在 (神圣形象的灵性);安瑟伦·格伦, 我们内在的神像 (实用冥想).