圣约翰福音

那时,耶稣对尼哥底母说:«摩西在旷野怎样举起铜蛇,人子也必照样被举起来,,

使凡信他的人都得永生。.

神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们,叫一切信他的人,不至灭亡,反得永生。.

因为神差他的儿子降世,不是要定世人的罪,乃是要叫世人因他得救。»

凡信他的人,不被定罪;不信的人,罪已经定了,因为他不信神独生子的名。.

这就是审判的结果:光来到世间,世人却爱黑暗胜过爱光明,因为他们的行为是邪恶的。.

作恶的人恨光,他不敢来到光前,恐怕他的恶行被揭露。;

但凡行真理的,必来到光里,好让世人清楚地看出,他所行的是在神面前所行的。»

抬起头来:迎接照亮世界的爱

耶稣与尼哥底母的对话如何开启通往内心自由和积极信仰的道路.

耶稣对尼哥底母说的话中蕴含着一种深刻而动人的垂直感:神并非高高在上审判人,而是谦卑自己,为要高举人。约翰福音3:14-21概括了救恩的全部逻辑:仰望那位«被高举»的神,才能找到光明。这呼召是向那些身处黑暗时代,寻求人生方向、清晰指引和永恒意义的人们发出的。本文将结合圣经分析、属灵经历和对日常生活的实际指导,提供全面的解读。.

- 1. 背景和原文: 尼哥底母和耶稣夜间的谈话。.

- 2. 中心分析: 观看与给予的动态关系。.

- 3. 主题部署: 永生、光明、化身的信仰。.

- 4. 实际应用: 在家庭、社交和内心世界中体验光明。.

- 5. 回响与传统: 从教会教父到今天。.

- 6.冥想曲目和祈祷: 拥抱光明,行在真理之中。.

- 7. 结论和实用指南。.

语境

在四福音书中,《约翰福音》因其象征性的语言和神学结构而独树一帜。在第三章中,一位名叫尼哥底母的法利赛人在夜里来见耶稣。这次隐秘的会面凸显了对真理的追求与对他人评判的恐惧之间的对比。对话以«重生»的问题开始:“从上头生的”。耶稣随后引入了圣灵的视角,圣灵带来内在的重生,开启了通往有意识信仰的道路。.

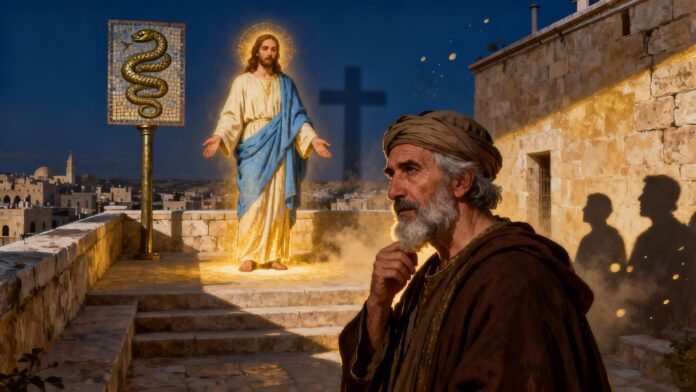

正是在这夜色笼罩下,第14-21节经文浮现出来,耶稣在此提及《民数记》(21:4-9)中的一个故事:摩西在旷野竖立的铜蛇。以色列人被蛇咬伤后,仰望铜蛇,得蒙救赎。这一意象象征性地预示了十字架:基督的升天吸引了信徒的目光,并医治了他们的苦难。.

经文接着揭示了一个至关重要的启示:«神爱世人,甚至将他的独生子赐给他们……» 这句话有时被称为«小福音»,它概括了整个福音:无条件的爱的白白恩赐。耶稣被差遣来不是要定罪,而是要拯救,要启迪。.

这段文字以一个自相矛盾的论断作结:光明已至,有些人却偏爱黑暗。这并非上帝的旨意,而是人类选择的结果。因此,这段文字在个人责任与博爱之间营造了一种张力。.

这段文字由此构成了一个神学三联画:给予的爱、提升的信仰和启示的光明。它直接探讨了每个人如何选择与上帝和真理建立关系。.

分析

这段经文的关键在于行动:兴起、相信、进入光明。这些动词描绘了一种内在的提升。铜蛇的意象并非病态,而是疗愈:它象征着直面邪恶以获得治愈。因此,被钉在十字架上的耶稣,既是苦难的象征,也是救赎的象征。.

约翰在此引出他的一个重要主题:信仰并非抽象的信条,而是一种信赖的行动。相信意味着«转向»、«仰望»。当世人背离上帝时,上帝却邀请我们抬起头来。.

第16节经文的强烈情感揭示了上帝对世界的深切关爱:祂爱祂所创造的一切,即便其中充满矛盾。爱不会抹杀正义,而是转化正义。换言之,审判并非随意地将人分开;它揭示每个人内心深处的真相。人类以自身与光明的关系来评判自己。那些因恐惧或骄傲而逃避光明的人,将自己封闭在阴影之中;那些甘愿被看见的人,则得以净化自身。.

光明与黑暗的对话阐释了约翰福音中的辩证法:世界并非从一开始就迷失,而是在通往认识自我的道路上。基督的启示是对内心清澈的考验。我们从中领悟到,基督教信仰并非一种道德行为,而是对救赎真理的全然信赖和敞开。.

给予的爱

上帝«赐予»祂的儿子。这份礼物并非交易,而是无条件的奉献。它体现了一种降临的进程,神性谦卑地融入我们的人性之中。在一个痴迷于表现的文化中,这种给予的逻辑具有化解戒备的力量:不求回报的爱本身就是一种革命性的行为。.

应用:在日常关系(工作、家庭、友谊)中重新发现无私的举动和默默奉献。约翰认为,真爱的衡量标准在于它改变他人的能力,而非占有他人的能力。.

揭示的光芒

基督之光并非耀眼夺目,而是照亮前路。获得启迪并非意味着理解一切,而是坦然地审视自身。这光芒穿透黑暗的角落:我们的伤痛、我们的迷茫、我们隐秘的选择。.

应用:在祷告、信守承诺和社会责任中,以透明的方式践行真理。在基督教传统中,走向光明意味着使自己的行为与觉醒的良知相符。.

令人振奋的信仰

从约翰福音的角度来看,信仰是一种向上、内在的运动:提升目光,克服恐惧,接纳那不可见的事物。基督在十字架上复活,引领人类向上;他开启了一股自愿提升的浪潮。.

应用:信仰成为一种复苏的动力。每一次危机,每一次黑暗,都成为一次«更高层次的审视»的机会——不是逃避现实,而是通往超越性意义的途径。.

影响

在日常生活中,这种转变需要三个具体的方向:

- 内层: 培养祈祷的恩赐。在静默中凝视基督,能让我们在软弱中认出他的光芒。信仰的滋养源于敬畏的时刻,而非灵性上的行动。.

- 家庭领域: 践行宽恕与真理。揭露未言之谜,重建信任,敢于直面谎言滋生的黑暗。.

- 社会领域: 成为光明的使者。这意味着要让社会正义成为展现善的空间:捍卫尊严,反对言语暴力和封闭思想。.

- 教会领域: 重新发现福音的使命不是劝人皈依,而是一种充满光芒的感染:见证信仰,而不是强加信仰。.

- 生态圈: 像上帝爱世人那样去爱这个世界,带着尊重和责任感。每一个维护生命的行为,本身就是这种信仰的体现。.

传统

教父们对这段经文进行了广泛的评注。圣奥古斯丁从中看到了永恒的斗争:一方面是自爱,甚至到了蔑视上帝的地步;另一方面是爱上帝,甚至到了自轻自贱的地步。奥利金则强调了这种提升:«被高举在十字架上的圣子,引领那些提升心灵、默想神的人。».

托马斯·阿奎那,在他的 神学大全, 这节经文被解读为慈悲正义的启示:光明并非定罪,而是照亮罪恶,以治愈它。在更接近我们这个时代的时候,教宗本笃十六世曾指出,«天主如此爱世人……»这句话将信仰与恩赐的美好联系起来。而教宗方济各则从中看到了使命与慈悲的动力:光明并非只为纯洁之人而设,而是赐予那些愿意被看见的人。.

这些共鸣表明,约翰福音 3:14-21 构成了基督教跳动的心脏:光是一个人,救赎是一种活生生的关系。.

冥想

默想经文的步骤:

- 慢慢读 用低沉的声音朗读约翰福音 3:14-21 的经文,让动词发出回响:兴起、相信、来、启迪。.

- 看法 基督复活了:不是威严的,而是光明的,他的目光转向了我们。.

- 让它升起 感恩:上帝爱世人,因此也爱你,爱你本来的样子,爱你复杂的一切。.

- 委 那些你不愿面对的阴暗角落,现在都暴露在阳光之下。.

- 问 每天无所畏惧地行在真理中的恩典。.

- 结束 静默片刻,让光芒照耀你的内心,胜过你照耀它。.

当前挑战

在一个充满黑暗的世界里,如何才能拥有信仰?

约翰认为,信仰并非天真:它拥抱张力。它不是逃避黑暗,而是拒绝让黑暗成为最终的结局。.

光线难道不是具有排斥性的吗?

不,它照亮一切,但每个人都可以选择接受它。基督之光不会使人羞辱;它揭示了治愈之道。.

这和社会正义有什么关系?

这段文字邀请我们将精神之光转化为具体的伦理准则。照亮世人的真理也解放了人类的结构:信仰成为制度透明化的催化剂。.

那么,科学与信仰之间又存在怎样的关系呢?

向上凝视的象征意义调和了信仰与探索:当人类精神真诚地寻求真理时,它就已经参与到这种迈向光明的旅程中。.

这些挑战需要一种成熟的信仰,一种能够辨别是非的信仰,在这种信仰中,光明成为一条道路,而不是一句口号。.

祷告

主耶稣,,

你,在父的光中复活的圣子,,

你们来不是要审判,乃是要拯救;;

你的容颜照亮了那些寻找你的人。.

教我们抬头仰望

当恐惧将我们压在地上。.

请帮助我们摆脱我们心甘情愿接受的黑暗。,

请让我们睁开双眼,感受您光芒的甜蜜。.

你的光芒不要过于刺眼。,

但那是一团温柔的火,足以吞噬谎言。.

使我们成为真理的工匠,,

来到世间光明中的男男女女。.

我们把您所爱的世界托付给您:

被忽视的孤独,隐藏的伤口,,

寻求和平的人们。.

用你的灵光照他们。.

请你把我们带走,,

所以,通过你们的爱,,

我们的工作都是靠上帝完成的。,

为荣耀父神,在圣灵的合一中。阿们。.

结论

仰望基督就是选择光明而非退缩。约翰福音3:14-21并非一段需要背诵的经文,而是我们生活的指南针。在这个充斥着各种观点的世界里,它提醒我们,信仰是一种内在的、自我更新的运动。每当我们敢于坦诚相待,每当我们选择宽恕,每当我们无条件地爱,光明便会照耀我们。.

尼哥底母的呼召依然有效:即使在黑夜中,也要来到光明中。灵性之路并不要求完美,而是需要对真理的渴望。今天,每个人都能听到这邀请:抬起头,相信,并活出生命。.

实际的

- 连续一周,每天早上大声朗读约翰福音 3:14-21。.

- 找出内心深处的恐惧或阴影,并将其交给光明。.

- 做一件无偿的事,不求任何回报。.

- 夜晚点燃蜡烛:是仰望基督的象征。.

- 写一封宽恕信,哪怕只是象征性的。.

- 参与当地的公益项目。.

- 每天结束时,默默地进行感恩祈祷。.

参考

- 耶路撒冷圣经,约翰福音,第3章。.

- 圣奥古斯丁, 约阿内姆的论著十二、.

- 起源,, 评论 Jean, 第六卷.

- 托马斯·阿奎那, 神学大全, ,IIIa q.46。.

- 本笃十六世, 拿撒勒的耶稣, 第一部分。.

- 教宗方济各, 福音的喜乐.

- 让·达尼埃卢, 救赎的奥秘.

- 汉斯·乌尔斯·冯·巴尔塔萨, 荣耀与十字架.