诵读《创世记》(2:7-9;3:1-7a)

耶和华神用地上的尘土造人,将生命的气息吹入他的鼻孔,他就成了有灵的活人。耶和华神在东方的伊甸栽种了一个园子,把所造的人安置在那里。耶和华神使各样的树从地里长出来,能悦人的眼目,也好作食物。园子中间有生命树和分别善恶的树。.

耶和华神所造的,惟有蛇比一切野兽更狡猾。蛇对女人说:«神岂真说,“你们不可吃园中任何树上的果子’吗?”女人对蛇说:»园中树上的果子,我们可以吃;只是园子中间那棵树上的果子,神曾说:«你们不可吃,也不可摸,免得你们死。“”蛇对女人说:»你们不一定死,因为神知道,你们吃的日子眼睛就明亮了,你们便如神一样,能知道善恶。«于是女人见那棵树上的果子好作食物,也悦人的眼目,且是可喜爱的,能使人有智慧,就摘下果子吃了;又给了她丈夫,她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就明亮了,才知道自己是赤身露体。.

当尘土与神圣的气息相遇:在创世记2:7中重新发现我们的尊严

这是一部奠基性的著作,揭示了我们双重的起源,并邀请我们充分活出我们的人性和精神使命。.

«耶和华神用地上的尘土造人,将生命的气息吹入他的鼻孔,他就成了有灵的活人。» 这节经文出自《创世记》2章7节,是圣经中最著名也最容易被误解的篇章之一。它用寥寥数语,揭示了我们存在的奥秘:我们既是地,也是天;既是物质,也是精神;既脆弱,也是伟大。这段经文对每一位寻求人生意义、质疑自身最深层身份的人,对每一位渴望理解自身使命的信徒,对每一位渴望在合一而真实的生命中实现身心合一的人,都具有重要的意义。.

本文将带您踏上一段五步之旅:首先,我们将把这段文字置于圣经和礼仪的背景中;然后,我们将分析我们二元本性的核心悖论;我们将探索三个基本维度(受造物的谦卑、属灵的尊严和关系的使命);我们将发现这段经文在教父传统和灵修中的共鸣;最后,我们将提出在日常生活中体现这一信息的具体方法。.

语境

创世记2:7属于第二个创世叙事,其风格、用词和神学方法都与创世记第一章截然不同。创世记第一章以七天为周期,呈现了一个有序的创造过程,其结构近乎礼仪式;而创世记第二章则采用了一种更为亲切的叙事方式,以人类为中心,运用拟人化的语言来描述神的作为。这第二个叙事通常被认为是耶和华主义传统的一部分,它并非意在与第一个叙事相矛盾,而是以一种更具存在主义和关系性的视角对其进行补充。.

就其上下文而言,这节经文出现在伊甸园被创造之前,也出现在女人被造之前。它描述了人类获得独特存在、区别于其他受造物的关键时刻。希伯来原文使用了含义丰富的词语:« 亚当 »对于人类而言,源自« 阿达玛 »(地球),以及« nishmat chayyim »(呼吸/生命力),唤起生命和精神层面。.

在礼仪中,这段经文尤其在圣灰星期三,也就是大斋期的第一天,被诵读,提醒信徒们他们终有一死:«你本是尘土,仍要归于尘土。»这种礼仪用法强调了忏悔的意义,提醒我们卑微的出身,但同时,也悖论般地提醒我们无与伦比的尊严,因为我们体内承载着上帝的气息。这段经文在葬礼和其他庆典中也引起共鸣,引导我们默想人生的奥秘。.

创世记2:7-9的完整经文将人类的创造置于一个更大的计划之中:«耶和华神用地上的尘土造人,将生命的气息吹入他的鼻孔,他就成了有灵的活人。耶和华神在东方的伊甸栽植了一个园子,把所造的人安置在那里。耶和华神使各样的树从地里长出来,能悦人的眼目,也好作食物。»这段经文揭示了人类的创造并非抽象的概念,而是为了一个特定的目的:居住在伊甸园中,耕耘园地,并与神和万物建立关系。.

这节经文的意义远远超越了历史或科学的范畴。它并非对我们生物起源的技术性描述,而是对我们深刻身份的神学肯定。阅读这段经文,我们便会认识到,我们的存在既非宇宙偶然,也非简单的自然演化:它源于上帝深思熟虑、亲身参与、亲密无间的作为,祂塑造我们,并以祂的气息赋予我们生命。.

分析:二元性的悖论

创世记2:7的核心蕴含着一个引人注目的悖论,它定义了人类的存在:我们同时是尘土和气息,物质和精神,大地和天堂。这种张力并非需要解决的矛盾,而是一种需要我们去体验的现实,一种需要我们全然接受的使命。分析这一悖论,便能揭示我们人类境况的深刻动态。.

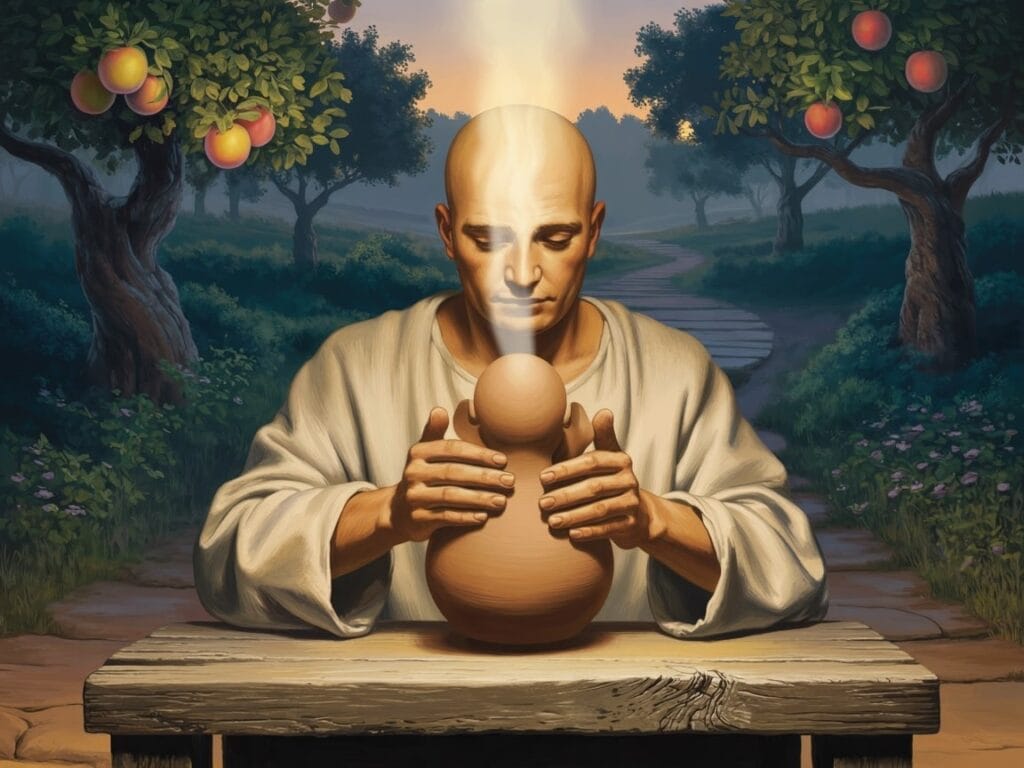

一方面,经文明确肯定了我们卑微的物质起源:上帝«用地上的尘土造人»。动词«造»亚特萨尔 (希伯来语)让人联想到陶匠用双手塑造泥土的场景。这一意象强调了我们与物质世界的紧密联系:我们与大地由相同的物质构成,与动植物起源的«土壤»相同。这尘土中没有荣耀,没有永恒;它象征着我们根本的脆弱、易受伤害和终有一死的命运。«你本是尘土,仍要归于尘土»:这句在人类堕落之后的神圣宣告,只不过是印证了我们自始至终的本质。.

但故事并未就此结束。上帝用泥土塑造了这个人之后,立刻做了一件非凡的事:«他将生命的气息吹入他的鼻孔,他就成了有灵的活人。»这神圣的气息(nishmat chayyim这呼吸并非仅仅是激活惰性机制的生物学原理。教父们和犹太传统都认为,这呼吸中蕴含着上帝的灵,是祂的临在,祂亲自居住在人里面,使人成为真正意义上的«活人»。人并非仅仅通过生物学上的生命活动而获得生命;他之所以获得生命,是因为他自身接纳了神圣生命的一部分。.

这种双重构成创造了一种动态张力,定义了我们的存在。我们既非纯粹的灵体,也非单纯的动物。与天使不同,我们拥有肉身;我们化身为人,扎根于物质,并受制于自然法则。与动物不同,我们内在蕴含着精神维度,一种超越的能力,一种对无限的开放性。希伯来圣经人类学用以下几个术语来表达这种复杂性: 尼菲什 (动物共有的生命灵魂), ruah (心灵、情感和道德层面),以及 内沙玛 (真正意义上的人类的理智和精神灵魂)。.

因此,圣经文本肯定了人是«活物»(nephesh hayah这个有时被译为«活着的灵魂»的表达,并非指脱离肉体的不朽灵魂,而是指由神圣气息赋予生命的物质与肉体之间的鲜活统一体。人并非拥有肉体,而是被灵性赋予生命的肉体。人并非拥有灵魂,而是灵魂化身。这种整体观反对那些忽视肉体而偏重灵魂,或将人简化为纯粹物质维度的二元论。.

这种二元性的存在意义极其重大。它提醒我们,我们既不能通过否定自身的物质状态(通过脱离肉体的唯灵论)来实现自我完善,也不能通过忽视自身的精神使命(通过还原论的唯物主义)来实现自我完善。我们被召唤去活出存在的统一,既尊重我们的身体,也尊重我们的精神;既尊重我们尘世的根基,也尊重我们天国的胸怀。这种创造性的张力构成了我们自由和责任的根基:在召唤我们谦卑的尘埃和召唤我们走向伟大的神圣气息之间,我们必须在每一刻做出选择,选择我们真正人性化的道路。.

生物的谦卑:接受我们的脆弱

创世记2:7所传达信息的第一层含义,关乎我们作为受造物的身份,以及我们在造物主面前的根本谦卑。它提醒我们,我们本是尘土,这并非谴责,而是邀请我们认识真理,心怀感恩。.

尘埃的图像(阿法尔 (希伯来文)贯穿整部圣经,象征着人类的谦卑和有限。上帝为何选择尘土,而非更贵重的材料来塑造人类?这个问题历来令注释家们着迷。答案在于神圣的教诲:上帝用尘土创造我们,从一开始就教导我们,我们自身微不足道,我们的存在是上帝白白赐予的礼物,我们完全依赖于祂的创造旨意。.

这种卑微的出身保护我们免受两种对称且同样危险的诱惑。首先是骄傲和自满的诱惑:我们来自尘土,最终也将归于尘土,又怎能骄傲呢?其次是绝望和自轻自贱的诱惑:我们既然由尘土构成,正是因为上帝的旨意如此创造我们,而这尘土也因祂的拣选和塑造而变得高贵。.

接受我们人类的脆弱,便能开启通往精神自由的道路。认识到我们不过是尘埃,意味着放弃那些将我们束缚于焦虑和竞争的全能幻觉。这意味着接受我们生理、智力和道德的局限,却不屈服于命运。这意味着明白,我们的价值并不取决于我们的表现、权力或完美,而是取决于创造我们的那位慈爱的目光。.

这种谦卑之心对我们与造物的关系有着切实的意义。我们与动植物一样,都源于同一片土壤,拥有共同的地球起源。这种亲缘关系非但没有赋予我们傲慢地支配自然的权利,反而召唤我们承担起负责任的管理责任,维护生态和谐,并对所有生命怀有深深的敬意。我们并非造物的专制拥有者,而是它的守护者,蒙召去«耕耘照料»托付给我们的花园。.

此外,对我们共同脆弱性的认知,在全人类之间创造了一种普世的兄弟情谊。无论我们的种族出身、社会地位、教育程度或才能如何,我们都拥有相同的境况:尘埃,却被神圣的气息赋予生命。这种本体论上的平等,建立了一种超越一切人为隔阂的团结:在上帝面前,我们都是平等的受造物,同样脆弱,同样被爱。承认他人卑微的出身,就是承认他们是我们的兄弟姐妹,是同属这脆弱而珍贵的人性的一部分。.

最后,作为受造物的谦卑使我们预备好接受神的恩典。圣奥古斯丁对此阐述得非常精辟:神从虚无(尘土)中创造人,是为了表明人的一切都是祂白白赐予的礼物。我们无法夸耀任何事,因为一切都来自祂。这一真理使我们摆脱了自我辩解的重担,并为我们开启了充满喜乐感恩的空间。接受自己是尘土,就是接受自己被一种不依赖于我们功德的爱所充满。.

灵性尊严:尊崇神圣气息

尘土提醒我们自身的渺小,而神圣的气息则彰显我们无与伦比的尊严。《创世记》2:7 并未止步于我们的尘世起源,而是最终指向那赋予我们生命、被神赋予生命的气息。.

上帝将气息吹入人类鼻孔的举动,令人无比动容。它唤起了一种亲近、一种温柔、一种无私,超越了我们所能想象的一切。上帝并非像创造星辰或植物那样,隔空创造人类,仅凭一句话;他亲手塑造人类,并直接赋予他们生命的气息。这种亲身的交流,在造物主与他所创造的人类之间,建立了一种独一无二的关系。.

«生命之息»(nishmat chayyim呼吸不仅仅是一种生物生命原则,更是参与神圣生命本身的一种方式。犹太教和基督教传统将这种气息等同于上帝的灵(鲁阿·埃洛欣祂自创世记第一节便已出现,盘旋于原始混沌之水之上。上帝将祂的灵吹入人里面,赋予人祂自身的一些特质:智慧、自由、爱的能力、道德良知以及对超越的开放态度。因此,人成为«能认识上帝»(capax Dei),能够认识祂并爱祂。.

这种精神尊严首先体现在我们求知和理性的能力上。与凭本能反应的动物不同,人类能够反思、抽象思考、沉思真理,并探寻事物的意义。在希伯来传统中, 内沙玛 这指的正是那份理智的灵魂,它是直觉和理性的所在,将每个人与神圣的源泉连接起来。这种理智能力使我们能够为自己的行为负责,具备道德辨别力,并被赋予在善恶之间自由选择的权利。.

神圣的气息也赋予我们爱的能力,这种能力反映了上帝自身的爱。人不仅仅是会思考的生物(智人但人是充满爱的存在,为建立关系、自我奉献、彼此相爱而生。20世纪的人格主义传统,尤其以教宗若望保禄二世为代表,强调人类是«天主在世上唯一为了自身而创造的受造物»,也就是说,是为了建立爱的关系。这种爱的召唤根植于赋予我们生命、引领我们走向他人的神圣气息。.

我们的灵性尊严也蕴含着对自由的追求。人类是按着自由之神的形象所造,蒙召要负责任地行使自由。这种自由并非任意妄为或反复无常;它自然而然地指向真、善、美,因为它分享着神圣的气息,而这气息本身就是真、善、美。奥古斯丁传统将这种自由称为«为善而活的自由»,而非简单的«选择自由»(漠不关心地做出选择)。.

尊重我们内在的神圣气息,意味着认真对待我们的智力、道德和灵性使命。这意味着通过学习和沉思来培养我们的智力,通过反省和辨别来完善我们的道德良知,并通过祈祷和圣事来滋养我们的灵性生活。这意味着摒弃一切有损我们人性的事物:故意无知、道德平庸、受制于情欲以及囿于物质世界。.

这种精神尊严也是基本人权的基础。如果每个人都蕴含着上帝的气息,那么每个人都拥有不可剥夺的价值,这种价值独立于其社会效用、能力或表现。从最弱小到最强壮,从新生儿到老人,从病人到健康人,所有人都享有同样的本体论尊严,理应受到尊重和保护。任何违背这种基本尊严的社会、经济或政治制度,都违背了上帝的创造旨意。.

关系使命:活出完整的生命

创世记2:7的第三个重要维度涉及人的关系使命。经文肯定,通过神的启示,«人成了有灵的活人»(nephesh hayah)这种表达不仅指生物学意义上的存在,而且指在与上帝、与他人以及与受造物的关系中蓬勃发展的生命质量。.

从圣经的角度来看,真正活着首先意味着与神建立关系。赋予我们生命的神圣气息并非一种冷冰冰的原则,而是一种亲身临在的临在,召唤我们与祂相交。神创造人类并非为了让他们独立存在、孤立无援,而是为了让他们与祂进行充满爱的对话。《创世记》第二章的叙述紧接着证实了这一点:神将人类安置在伊甸园中,与他们交谈,赐予他们诫命,并在凉爽的傍晚与他们同行。这种最初的亲密关系揭示了我们深刻的使命:我们被创造是为了认识神,也被神认识;为了爱神,也被神爱。.

教父传统对这种关系观进行了卓越的发展。二世纪的里昂圣依勒内认为,人类蒙召与神建立更深的共融,他称之为«重演»的灵性成熟过程。在依勒内看来,第一个亚当(创世记第二章中的亚当)预示着第二个亚当——基督,祂的到来是为了恢复并实现人类的关系使命,完美地结合了人性和神性。唯有与道成肉身的圣言结合,人类才能获得完全的生命。.

这种关系性的使命也延伸至其他人。创世记第二章继续讲述创造女人的故事,强调«那人独居不好»。人类本质上是社会性的,被创造出来是为了社群、分享和彼此相爱。赋予我们生命的神圣气息自然而然地吸引我们走向他人,因为它使我们成为三位一体之爱的参与者,这爱是人与人之间的共融。若望保禄二世强调了人类存在的这种«伴侣»维度:我们被创造出来是为了彼此奉献,通过奉献自己而成为真正的自己。.

这种关系性的使命也蕴含着对受造物的责任。圣经明确指出,上帝将人类安置在伊甸园中,«为要耕耘看守»。这双重使命揭示了我们与受造世界的关系既非剥削也非轻蔑,而是耕耘与守护。我们与动植物同出一脉,蒙召与它们建立和谐的关系,尊重它们的完整性,同时帮助它们为了共同的福祉而繁荣发展。.

因此,要真正活出生命,就意味着在这三个关系维度中保持合一。这意味着通过祈祷和圣事与天主保持持续的对话;这意味着与他人建立基于尊重、公正和爱的真诚关系;这意味着以智慧和节制履行我们的生态责任。每当我们忽略这三个维度中的任何一个,我们就会变得贫瘠,远离我们的使命,变得不再充满活力。.

基督教灵修始终认为,基督所应许的丰盛生命(约翰福音10:10)根植于这和谐的三重关系之中。我们无法通过封闭自我、逃避世界或忽视上帝来获得满足。相反,唯有敞开自己,接纳上帝、接纳他人、接纳万物,我们才能发现真正的自我,并完全成为上帝起初所预定的«活人»。.

传统

创世记2:7的这段经文在几个世纪以来对基督教传统和灵修产生了深远的影响。教父、中世纪神学家和现代神秘主义者都从中汲取了无穷的灵感,反思人类的奥秘。.

圣奥古斯丁(354-430),教会四大拉丁教父之一,其人类学深受《创世纪》2:7的影响。奥古斯丁认为,神圣的启示赋予人类一种独特的能力,使他们能够转向神,并在神里面找到心灵的安息。他著名的 忏悔录 它以这样的直觉开篇:«主啊,你创造了我们,为了你自己,我们的心只有在你那里才能安息。»这种神圣的躁动,这种铭刻在人类心中的对神的追寻,正是源于赋予我们生命并自然引导我们走向本源的神圣气息。.

圣爱任纽(约130-200年),一位使徒传统的见证人,在与诺斯替主义的斗争中,默想了《创世纪》2:7。面对那些轻视肉体和物质的异端,爱任纽肯定了物质创造的美好以及由上帝之手塑造的人体的尊严。对他而言,赐予亚当的生命气息预示着圣灵的恩赐,圣灵在基督内降临,是为了修复和圆满堕落的人类。第二个亚当(基督)所成就的«重现»,正是在于在我们里面更新物质与精神、属地与属天的最初结合。.

天主教礼仪以重要的方式融入了《创世纪》2:7,尤其是在纪念人类生命中重要时刻的庆典中。在圣灰星期三,教会宣读这段经文,提醒信徒们生命的短暂,并召唤他们皈依基督。涂抹圣灰的仪式,伴随着«你本是尘土,仍要归于尘土»的经文,直接与我们的死亡联系起来。然而,这种对我们脆弱性的提醒,从未与我们尊严的提醒分离:我们固然是尘土,但却是被天主的气息赋予生命的尘土,蒙召在基督内复活。.

精神传统也曾思考过呼吸的象征意义(ruah, 气如同圣灵的临在。某些修道传统所实践的呼吸练习正是源于这种直觉:有意识地呼吸,就是忆起每一次呼吸都是上帝的恩赐,是与圣灵的同在。在东方传统中,静默祈祷将耶稣圣名的重复与呼吸的节奏紧密相连,从而创造出一种身心合一的«不间断»祈祷。.

当代神学家在与现代科学对话的基础上,更新了创世记2:7的信息。创造神学与生物进化论并不冲突,因为二者运作于不同的层面:科学描述人类出现的物质机制,而信仰揭示这种出现的神学意义。人类起源于漫长的进化过程还是直接的塑造,远不如经文所肯定的基本真理重要:人类是上帝所命定的,是按着他的形象所造,是被他的圣灵赋予生命,是被呼召与他相交的。.

第二次梵蒂冈大公会议在其宪法中 喜乐与希望, 这重申了人类作为«身心合一»的整体观,认为人是按照上帝的形象创造的,并被召唤去承担超越性的使命。大公会议的人类学直接植根于《创世纪》2:7,摒弃了任何将身心分离或对立的二元论。人类是一个统一的整体,身体由灵魂赋予活力,而灵魂本身又由圣灵赋予生命。.

最后,当代灵修界正根据《创世纪》2:7重新发现道成肉身和生态的重要性。通谕 请接受我的赞美’ 教宗方济各邀请我们认识到我们与万物同源,并履行我们作为地球花园守护者的责任。他提醒我们«由尘土所造»,这告诫我们不要抱有任何以人类为中心的傲慢,并召唤我们谦卑地与一切受造物团结一致。.

冥想

我们如何才能在日常生活中切实体现创世记2章7节的信息?以下七个步骤可以帮助我们将这则圣经智慧融入到我们的灵性成长和人生旅程中。.

1. 练习晨间感恩 每天早晨醒来后,花几分钟时间有意识地呼吸,感谢上帝赐予生命。起床前,将手放在心上,默默地说:«主啊,感谢您今天赐予我这口生命之息。»这个简单的练习能让你每天都意识到自己是上帝所爱的生命,从而更加安定地开始新的一天。.

2. 对二元性的冥想 每周一次,花十五分钟冥想你身份的悖论:尘埃与气息,谦卑与尊严,有限与无限。缓慢阅读《创世记》2:7,然后保持静默,沉思这个关于你自己的真理。让这次冥想改变你看待自己和他人的方式。.

3. 受造物对良心的省察 在每日省察良心时,不妨加上两个源自《创世记》2:7 的具体问题。第一:«今天,我是否谦卑地生活,认识到自己是依靠上帝的受造物?»第二:«今天,我是否尊重我里面的神圣气息,培养我的理智、道德和灵性生活?»这两个问题将帮助你分辨哪些时候你活出了上帝的呼召,哪些时候你偏离了它。.

4. 身体实践中的具身性 你的身体是上帝所造,由祂的灵赋予生命,因此要以尊重和感恩之心对待它。养成健康的生活方式(均衡饮食、适量运动、充足睡眠),这并非出于虚荣,而是出于对你所是神圣造物的尊重。摒弃那些轻视身体或将其偶像化的言论。追求身心和谐统一。.

5. 关系承诺 在你生活中,找出那些你常常忽略或轻视的人。记住,他们也是«被神气息吹拂的尘土»,他们和你一样拥有不可剥夺的尊严。采取实际行动,关心、尊重或帮助这个人,认可他们内在的价值。让创世记2:7改变你的人际关系,让你意识到每个人身上都蕴含着神圣的气息。.

6. 环境责任 选择一项具体的环保行动,并将其融入你的日常生活(例如减少浪费、节约能源、负责任地消费)。这样做并非出于政治意识形态,而是出于你作为地球守护者的使命感。记住,你与你脚下的土地同出一脉,这种血缘关系促使你肩负起一份仁慈的责任。.

7. 呼吸祈祷 采用一种将呼吸与祈祷结合起来的祈祷方式。例如,吸气时默念:«主上帝»;呼气时默念:«赐予我生命气息»。每天花几分钟时间练习这种祈祷,例如在通勤、散步或睡前。这将帮助你意识到呼吸是一种灵性行为,是与赋予你生命的上帝持续不断的交流。.

神圣气息的转化力量

创世记2:7并非仅仅是一个起源故事,也不仅仅是古代文献中一件值得研究的考古发现。它是一句鲜活的话语,不断向我们揭示我们最深层的身份和最高的使命。这节经文提醒我们,我们不过是上帝气息所赋予生命的尘土,它调和了我们存在中看似矛盾之处,并为我们开启了一条通往真正人性的道路。.

这段文字的变革力量恰恰在于其创造性的悖论。接纳自身的尘埃,使我们摆脱骄傲和表演焦虑;认识到我们内在的神圣气息,则使我们升华至不可剥夺的尊严,这尊严奠定了我们权利与责任的基础。这种双重觉知创造了一种动态平衡,使我们免于自轻自贱和傲慢自大,免于绝望和狂妄自大。.

在一个支离破碎、疏离隔阂重重、意义丧失的世界里,《创世记》2:7的信息显得尤为迫切。它提醒我们,我们既非毫无目的的生物机器,也非漂浮于世间的无形灵魂。我们是有形有灵的存在,扎根于大地,面向苍穹,蒙召活出身心合一、超越物质的完整人生。.

本文的最终邀请具有革命性意义:它呼唤我们深刻转变对自身、他人和造物的看法。将每个人都视为«被神圣气息赋予生命的尘埃»,从根本上改变了我们的社会关系、政治立场和伦理选择。这建立了一种超越种族、阶级、文化或宗教等一切人为界限的普世博爱。它也赋予我们一种源于与万物共同起源的生态责任。.

因此,要完全成为上帝所期望的«活物»,需要经历一段艰辛的灵性旅程:培养我们作为受造物的谦卑,而不至于自轻自贱;尊重我们属灵的尊严,而不至于骄傲自满;在各个层面(与上帝、与他人、与受造物)活出我们与神的关系。唯有充分体验尘土与气息、谦卑与崇高之间这种创造性的张力,我们才能发现真正的自由和真正的喜乐。.

愿创世记2:7不仅成为你理性思考的对象,更成为塑造你日常生活的行动指南。愿你日复一日,心怀感恩地迎接赋予你生命的神圣气息,平静地接受你尘土的本质,并慷慨地活出你作为被造为与神相交的生命的使命。因为唯有全然接纳这看似矛盾的身份,你才能真正成为你自己,成为那位用祂的双手塑造你、用祂的灵将气息吹入你里面的神的形象。.

实际的

- 有意识地呼吸 每天早晨,深呼吸三次,有意识地认识到每一次呼吸都是一份新的神圣礼物,是参与创造精神的一种方式。.

- 每周冥想 每周抽出十五分钟时间,进行创世记 2:7 的灵修,让神的话语深入你的内心,改变你的视角。.

- 践行谦逊 成功时,要记住你不过是尘埃;失败时,要记住你承载着神圣的气息。.

- 尊重你的身体 采取尊重身心统一的生活方式,拒绝任何脱离肉体的二元论或任何还原论的唯物主义。.

- 尊重他人的尊严 每天,至少花些时间认真观察一个人,在他们身上看到神圣的气息,那是他们不可剥夺的尊严的根基。.

- 对你的环保影响负责 将保护造物的具体行动融入你的日常生活,这与你作为地球花园守护者的使命相符。.

- 用呼吸祈祷。 将祈祷和呼吸结合起来,形成一个简单而有节奏的祈祷,将你的存在锚定在赋予你生命的神持续存在之中。.

参考

- 圣经文本 :创世记,第 2 章,第 7 节。参考译本:耶路撒冷圣经,官方礼仪译本,Segond 21 圣经,撒种者圣经。.

- 圣经注释 :带注释的圣经,创世记 1-2 章的注释,对两个创世故事及其各自传统的研究。.

- 教会教父 希波的圣奥古斯丁忏悔录, 上帝之城),里昂的圣爱任纽(反对异端, 使徒式讲道的示范),拉丁和希腊教父传统。.

- 希伯来圣经人类学 对以下概念的研究 尼菲什, ruah, 内沙玛 在犹太教和基督教传统中,希伯来卡巴拉及其灵魂层次。.

- 天主教训导 梵蒂冈第二届大公会议(喜乐与希望),约翰·保罗二世(身体神学,健全的人类学),国际神学委员会论按上帝形象所造的人。.

- 当代神学 根据天主教和东正教传统,基督教人类学、与科学对话的创造神学、整体生态学(请接受我的赞美’).

- 礼仪资源 天主教礼仪读经,在圣灰星期三礼仪和人类生命庆典中使用创世纪 2:7。.

- 实用灵修 有意识的呼吸练习和静默祈祷,身心合一的实践,道德辨别和良心省察。.