Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

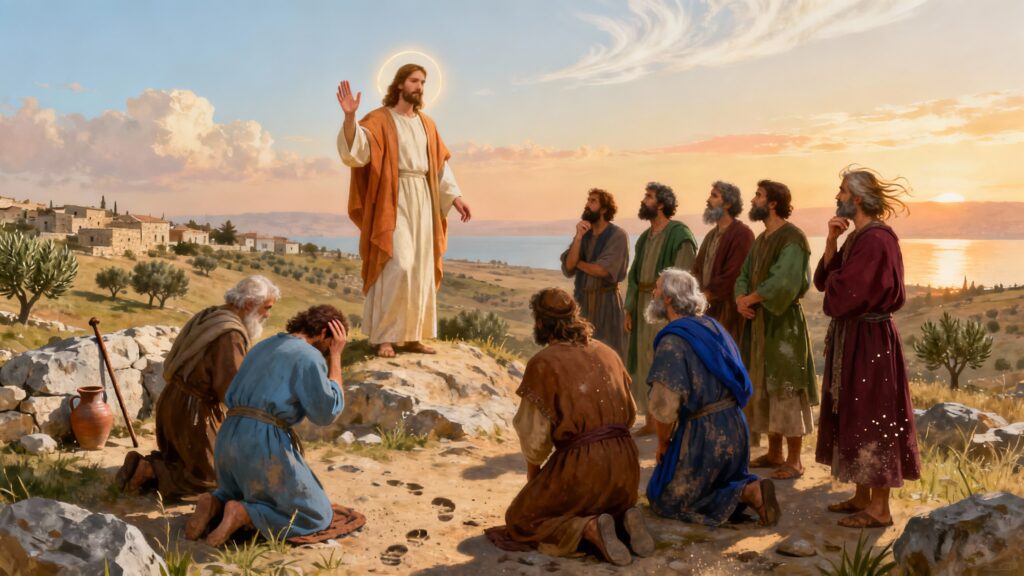

les onze disciples s’en allèrent en Galilée,

à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.

Quand ils le virent, ils se prosternèrent,

mais certains eurent des doutes.

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.

Allez ! De toutes les nations faites des disciples :

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,

apprenez-leur à observer

tout ce que je vous ai commandé.

Et moi, je suis avec vous

tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

Baptiser pour transmettre la vie divine

Comment la parole du Christ ressuscité fait de chaque baptême une alliance vivante entre Dieu et l’humanité.

Au moment où le Ressuscité confie à ses apôtres la mission d’enseigner et de baptiser toutes les nations, il scelle le lien définitif entre foi et filiation divine. Le baptême n’est pas une simple initiation religieuse : il est une naissance à la vie de Dieu, un engagement réciproque entre amour reçu et amour offert. Cet article s’adresse aux chercheurs de sens, croyants ou curieux, qui veulent comprendre pourquoi cette parole – « baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » – demeure, vingt siècles après, un cœur brûlant pour l’Église et pour la vie spirituelle de l’homme moderne.

- Contexte évangélique et portée du mandat missionnaire

- Analyse du texte : autorité, envoi et présence du Christ

- Les trois axes du baptême : filiation, transformation, communion

- Applications dans la vie personnelle, communautaire et sociale

- Racines bibliques et tradition catholique du baptême trinitaire

- Piste méditative : renaître de l’eau et de l’Esprit

- Défis contemporains : redonner sens à un geste d’éternité

- Prière liturgique et conclusion pratique

- Feuille pratique et références clés

Contexte

L’extrait proposé appartient à la toute fin de l’Évangile selon Matthieu (28, 16‑20), parfois appelé « l’envoi missionnaire » ou « grande mission ». Après la Passion, la mort et la résurrection, Jésus retrouve les onze disciples sur une montagne de Galilée, lieu symbolique des révélations divines et des nouvelles alliances. Il les envoie dans le monde entier avec une triple directive : faire des disciples, baptiser, enseigner. Ces derniers mots constituent à la fois un testament spirituel et un appel universel.

La mention du doute des disciples, juste avant le mandat, souligne la continuité de l’humain dans la foi : l’obéissance ne supprime ni l’incertitude ni la fragilité. Jésus ne s’adresse pas à des surhommes mais à des témoins transformés par la rencontre. Puis vient la déclaration solennelle : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. » Le Christ glorifié s’affirme comme médiateur cosmique, détenteur de l’autorité divine sur la création entière. Ce pouvoir n’abolit pas la liberté ; il élargit le champ de la mission.

Le cœur du passage réside dans la formule baptismale : « au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » Unique dans les Évangiles, cette trinité de noms manifeste l’unité du dessein divin. Baptiser « au nom » signifie entrer en relation personnelle avec Dieu tel qu’il s’est révélé. La foi chrétienne se fonde ici sur l’économie trinitaire : Dieu est communion d’amour, et le baptême est participation à cette communion.

Enfin, la promesse : « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Matthieu, qui a débuté son récit avec « Emmanuel, Dieu avec nous », le clôt par cette présence ininterrompue. Le Christ ressuscité accompagne son Église missionnaire dans le temps et dans l’histoire.

Analyse

Le passage se déploie comme un mouvement en quatre temps : la présence, l’autorité, l’envoi et la promesse.

La présence : les disciples voient et adorent, signe de reconnaissance d’un mystère transcendant rendu tangible. Leur doute établit une tension entre foi et perception humaine.

L’autorité : Jésus affirme la plénitude du pouvoir divin reçu du Père. Ce n’est pas domination, mais autorité de service et de salut.

L’envoi : l’Église naît de cette parole d’expansion, non d’une stratégie humaine. L’ordre « allez ! » inaugure la dynamique missionnaire.

La promesse : la fidélité de Dieu s’inscrit dans le temps concret des croyants.

Le baptême se situe ainsi au croisement de ces quatre pôles. Il est l’acte par lequel la présence se rend proche, l’autorité se communique, l’envoi devient universel, et la promesse se perpétue. L’expression « de toutes les nations faites des disciples » rompt les frontières ethniques et culturelles. Le baptême, dans cette perspective, n’est pas seulement un rite d’appartenance, mais une création nouvelle où l’humanité entière est appelée à revêtir la lumière du Christ.

Ce mandat est confié à des hommes ordinaires, marqués par la peur et l’incompréhension. Cela préfigure la nature de l’Église : humble, missionnaire, universelle, soutenue non par la perfection mais par la grâce. Le mystère trinitaire devient la matrice de cette action. Le Père envoie, le Fils accomplit, l’Esprit soutient. En baptisant « au nom », le croyant agit en communion avec Dieu lui-même.

Le baptême, signe de filiation

Recevoir le baptême, c’est être reconnu enfant de Dieu. Cette filiation dérive du Christ, unique Fils, qui ouvre l’humanité à la paternité divine. Dans un monde obsédé par l’autonomie, cette filiation ne diminue pas la liberté ; elle la fonde sur l’amour gratuit. Le baptême inscrit la personne dans une relation qui dépasse ses mérites.

Ainsi, chaque baptisé devient porteur d’une identité stable : aimé avant d’agir. Cette certitude intérieure peut transformer la manière de vivre la confiance, d’éduquer, d’aimer sans calcul. Elle exprime l’alliance première de Dieu qui appelle chacun par son nom.

Le baptême, mystère de transformation

Le baptême n’est pas un simple symbole. L’eau évoque à la fois mort et renaissance : elle ensevelit le passé, purifie, et ouvre à une vie nouvelle. Dans la liturgie, le triple plongeon ou l’aspersion manifeste l’union à la mort et à la résurrection du Christ. Cette transformation n’est pas magique ; elle est intérieure, continue.

Elle implique un chemin : renoncer à soi pour renaître à la joie du don. De ce fait, être baptisé, c’est devenir disciple chaque jour. L’esprit de conversion s’étend à tous les domaines : affectif, social, écologique. Le baptême chrétien restaure l’unité entre création et Créateur. Il enseigne à voir le monde comme sacrement permanent de la présence divine.

Le baptême, communion et mission

Être baptisé signifie appartenir à un corps, celui du Christ. Le baptême insère le fidèle dans l’Église : non comme spectateur, mais comme artisan. Chaque baptisé partage la triple mission du Christ : prophétique, sacerdotale et royale. Par sa parole, il témoigne de la vérité ; par la prière, il sanctifie le monde ; par le service, il construit la justice.

De cette conscience naît la responsabilité communautaire : un baptisé isolé est un membre impuissant. L’Église, famille trinitaire étendue, est lieu de communion fraternelle, signe pour le monde de la réconciliation possible.

Implications

Vie personnelle : Redécouvrir son baptême, c’est reconnaître la source cachée de sa dignité. Relire son existence à la lumière de cette grâce peut libérer du sentiment d’insuffisance.

Vie familiale : Le baptême ouvre une dynamique éducative : transmettre la foi devient un acte d’amour parental plus qu’une obligation morale.

Vie communautaire : Dans la paroisse, le souvenir du baptême nourrit la fraternité et la responsabilité. Chaque service (catéchèse, solidarité, liturgie) actualise cette vocation commune.

Vie sociale : Le baptisé est appelé à agir pour la dignité de tout être humain, sans exclusion. La justice sociale devient prolongement du sacrement.

Vie spirituelle : La prière quotidienne retrouve sa racine baptismale quand elle se fait invocation du Père par le Fils dans l’Esprit.

Ainsi, la foi chrétienne ne reste pas un système doctrinal : elle irrigue la vie concrète.

Tradition

Dès les Actes des Apôtres (2,38‑41), le baptême apparaît comme entrée dans la communauté en réponse à la prédication. Saint Paul développe sa dimension pascale : « ensevelis avec le Christ dans la mort, pour ressusciter avec lui dans une vie nouvelle » (Rm 6,4). Les Pères de l’Église, d’Origène à Cyrille de Jérusalem, insistent sur la « seconde naissance ».

Le symbole trinitaire, présent dès la Didachè, s’est imposé dans la liturgie. Les conciles ultérieurs ont précisé la théologie du rite, affirmant que le baptême imprime un « caractère indélébile ». Saint Basile décrit l’eau comme « élément visible de la grâce invisible ».

Dans la tradition occidentale, le lien entre baptême et mission s’affirme grâce à saint Augustin, pour qui évangéliser signifie « réveiller les baptisés ».

La liturgie actuelle, avec la bénédiction de l’eau à la Vigile pascale, exprime la continuité : l’Esprit plane encore sur les eaux, comme à la création.

Jean-Paul II, dans Redemptoris missio, rappelait que la mission naît du baptême et non de la hiérarchie. François insiste aujourd’hui sur le rôle des « disciples missionnaires » dans la transformation du monde.

Piste de méditation

- Relire sa vie en se souvenant de son baptême : quand, où, par qui.

- Allumer une bougie, signe de la lumière reçue.

- Tracer lentement sur soi le signe de croix, en prenant conscience des trois noms.

- Remercier le Père pour la création, le Fils pour la rédemption, l’Esprit pour la vie.

- Demander la grâce de vivre comme enfant, frère, témoin.

- Terminer en silence, laissant résonner : « Et moi, je suis avec vous. »

Cette méditation relie mémoire et engagement, rappel et espérance.

Questions actuelles

Aujourd’hui, beaucoup considèrent le baptême comme un rite social ou un souvenir d’enfance. Comment retrouver son souffle spirituel ? Le premier défi est celui du sens. Redécouvrir la foi chrétienne comme relation. Le baptême n’est pas un geste magique : il est ouverture.

Deuxième défi : la liberté. Certains refusent le baptême des enfants au nom de l’autonomie. Pourtant, la foi baptismale se vit comme un don gratuit, que l’adulte confirmera.

Troisième défi : la cohérence. Être baptisé sans vivre en disciple crée un fossé. Les communautés chrétiennes ont à aider leurs membres à « réveiller » leur baptême par la vie fraternelle, la prière et la mission.

Enfin, le défi œcuménique : le baptême unit les chrétiens malgré les divisions. Il pourrait devenir le lieu de l’unité retrouvée.

Les réponses passent par l’éducation, le témoignage et la beauté liturgique. Là où le baptême est célébré avec ferveur, il devient source de joie contagieuse et de conversion.

Prière

Seigneur, Père de toute vie,

toi qui appelles chaque être par son nom,

nous te bénissons pour la grâce du baptême.

Tu nous as faits enfants de lumière,

unis à ton Fils bien-aimé, portés par ton Esprit.

Donne-nous, quand nous oublions la source,

de nous souvenir de ton eau vive.

Quand nous doutons, rappelle-nous ta promesse :

je suis avec vous jusqu’à la fin du monde.

Fais de ton Église une famille de témoins,

unis dans la diversité, joyeux dans le service.

Que chaque goutte de cette eau soit signe de ta tendresse,

chaque geste fraternel le prolongement de ta bénédiction.

Que nos vies disent la beauté d’être tes enfants,

et que ton Esprit renouvelle en nous la joie première.

Amen.

Conclusion

Redécouvrir son baptême, c’est accepter de repartir à la source. Loin d’un souvenir figé, il est un commencement toujours neuf. Chaque fois que le chrétien se signe, prie le Notre Père ou agit avec amour, il actualise son baptême. Rappeler cette grâce, c’est nourrir la confiance et le courage spirituel.

La mission donnée sur la montagne de Galilée continue dans la vie ordinaire : baptiser, c’est vivre, enseigner, aimer. Dans un monde parfois assoiffé et désorienté, le baptisé devient témoin d’espérance. Il ne prêche pas d’abord par les mots, mais par la cohérence entre foi et vie.

Ainsi, la parole de Jésus prend chair dans le quotidien :

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples. »

Elle reste un appel à la joie de transmettre la vie reçue pour qu’elle devienne vie donnée.

Pratique

- Relire chaque matin la promesse du Christ : « Je suis avec vous. »

- Célébrer la date de son baptême comme une fête intérieure.

- Tenir un « cahier de la grâce » pour noter les signes de vie nouvelle.

- Participer à une liturgie baptismale dans sa paroisse.

- Porter un signe du baptême (croix, médaille) comme rappel discret.

- Vivre chaque relation comme un espace de bénédiction.

- S’engager dans une œuvre de charité au nom de son baptême.

Références

- Évangile selon Matthieu, 28, 16‑20.

- Lettre de saint Paul aux Romains, 6, 3‑11.

- Catéchisme de l’Église catholique, §1213‑1284.

- Saint Cyrille de Jérusalem, Catéchèses mystagogiques.

- Saint Augustin, Sermons sur l’Évangile de Jean.

- Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium et Lumen gentium.

- Jean-Paul II, Redemptoris missio (1990).

- Pape François, Evangelii gaudium (2013).