Lecture du livre de l’Exode

En ces jours-là,

Moïse avait entendu la voix du Seigneur

depuis le buisson.

Il répondit à Dieu :

« J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai :

“Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.”

Ils vont me demander quel est son nom ;

que leur répondrai-je ? »

Dieu dit à Moïse :

« Je suis qui je suis.

Tu parleras ainsi aux fils d’Israël :

“Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-SUIS.” »

Dieu dit encore à Moïse :

« Tu parleras ainsi aux fils d’Israël :

“Celui qui m’a envoyé vers vous,

c’est LE SEIGNEUR,

le Dieu de vos pères,

le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob.”

C’est là mon nom pour toujours,

c’est par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en âge.

Va, rassemble les anciens d’Israël. Tu leur diras :

“Le Seigneur, le Dieu de vos pères,

le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,

m’est apparu.

Il m’a dit :

Je vous ai visités et ainsi j’ai vu

comment on vous traite en Égypte.

J’ai dit : Je vous ferai monter

de la misère qui vous accable en Égypte

vers le pays du Cananéen, du Hittite,

de l’Amorite, du Perizzite, du Hivvite et du Jébuséen,

le pays ruisselant de lait et de miel.”

Ils écouteront ta voix ;

alors tu iras, avec les anciens d’Israël,

auprès du roi d’Égypte, et vous lui direz :

“Le Seigneur, le Dieu des Hébreux,

est venu nous trouver.

Et maintenant, laisse-nous aller

dans le désert, à trois jours de marche,

pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu.”

Or, je sais, moi, que le roi d’Égypte ne vous laissera pas partir

s’il n’y est pas forcé.

Aussi j’étendrai la main,

je frapperai l’Égypte par toutes sortes de prodiges

que j’accomplirai au milieu d’elle.

Après cela, il vous permettra de partir. »

– Parole du Seigneur.

« Je suis celui qui suis » : découvrir le nom qui transforme votre relation à Dieu

Exode 3:14 révèle bien plus qu’un nom mystérieux : c’est l’invitation à rencontrer le Dieu éternellement présent, libre et engagé dans votre histoire personnelle.

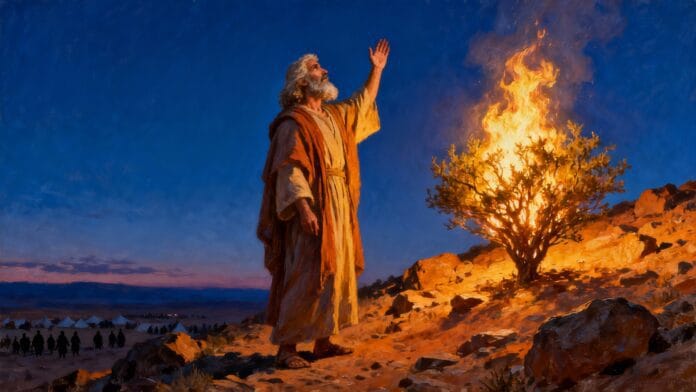

Imaginez Moïse, pieds nus devant un buisson en feu qui ne se consume pas, osant demander à Dieu son identité. La réponse qu’il reçoit — « Je suis celui qui suis » — résonne depuis plus de trois millénaires comme l’une des paroles les plus énigmatiques et les plus puissantes de toute l’Écriture. Ce verset d’Exode 3:14 ne livre pas simplement un nom divin parmi d’autres : il ouvre une fenêtre sur la nature même de Dieu, sur son être absolu, sur sa présence inaltérable. Pour tout croyant en quête de profondeur spirituelle, pour toute personne désireuse de comprendre qui est vraiment le Dieu de la Bible, cette révélation constitue un trésor théologique et existentiel inépuisable.

Dans cet article, nous explorerons d’abord le contexte historique et spirituel de cette révélation au buisson ardent, avant d’analyser la richesse du nom divin « Je suis ». Nous déploierons ensuite trois dimensions essentielles : la transcendance absolue de Dieu, sa présence libératrice dans l’histoire humaine, et son engagement personnel envers chacun. Nous tisserons des liens avec la grande tradition spirituelle chrétienne, puis nous proposerons des pistes concrètes pour faire de cette révélation une source vivante de transformation intérieure.

Contexte

Le désert de Madian et le buisson ardent

L’épisode du buisson ardent se situe à un tournant décisif de l’histoire d’Israël. Moïse, qui avait fui l’Égypte quarante ans plus tôt après avoir tué un surveillant égyptien, mène désormais une existence modeste de berger au service de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Le texte nous transporte au mont Horeb, appelé également montagne de Dieu, dans le Sinaï. C’est là, dans la solitude du désert, que se produit l’une des théophanies les plus marquantes de l’Ancien Testament.

Le récit d’Exode 3 commence par une scène mystérieuse : un buisson brûle sans se consumer. Cette image paradoxale captive Moïse et symbolise déjà quelque chose de la nature divine : une puissance qui se manifeste sans se détruire, une présence qui agit sans s’épuiser. Lorsque Moïse s’approche, Dieu l’appelle par son nom et lui ordonne de retirer ses sandales, car le lieu est saint. La terre ordinaire devient espace sacré par la présence divine. Dieu se présente d’abord comme « le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob », établissant ainsi une continuité avec les patriarches et l’alliance ancestrale.

Mais l’enjeu de cette rencontre dépasse la simple confirmation d’une filiation spirituelle. Dieu révèle à Moïse qu’il a vu la misère de son peuple en Égypte, qu’il a entendu ses cris sous les coups des oppresseurs. Il déclare être descendu pour délivrer Israël et le conduire vers une terre ruisselante de lait et de miel. Moïse est alors choisi comme instrument de cette libération. Face à cette mission écrasante, Moïse pose une question naturelle mais d’une portée considérable : « Voici, je vais aller vers les fils d’Israël et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m’envoie vers vous. Mais s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? »

La révélation du Nom

C’est ici que se produit la révélation centrale. Dieu répond à Moïse en hébreu : « Ehyeh Asher Ehyeh », traditionnellement traduit par « Je suis celui qui suis ». Cette formule énigmatique dérive du verbe hébreu « hayah » qui signifie « être », « exister », « devenir ». La traduction française classique « Je suis celui qui suis » suggère l’être absolu, l’existence par soi-même, la permanence éternelle. D’autres traductions proposent « Je serai qui je serai », soulignant la dimension dynamique et future du nom, ou encore « Je suis qui je suis », exprimant l’autodétermination divine.

Cette ambiguïté n’est pas une faiblesse du texte mais sa force. Le nom révélé résiste à toute définition réductrice. Dieu ajoute : « Tu diras ainsi aux fils d’Israël : JE-SUIS m’a envoyé vers vous. » Puis il poursuit : « L’Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob, m’envoie vers vous. Voilà mon nom pour l’éternité, voilà mon mémorial de génération en génération. » Le tétragramme YHWH, que la tradition juive ne prononce pas par respect, est ainsi lié directement à cette révélation du « Je suis ».

Cette révélation ne se produit pas dans un temple, ni lors d’une cérémonie solennelle, mais dans le désert, face à un homme qui doute de ses capacités. Elle inaugure un nouveau chapitre de la relation entre Dieu et son peuple, fondé non sur une idole visible et manipulable, mais sur un Nom qui exprime la présence vivante et la fidélité indéfectible. Dans la liturgie catholique, ce passage est proclamé lors de certaines célébrations liées à la vocation et à la mission, rappelant aux croyants que Dieu appelle chacun par son nom et se révèle dans l’intimité d’une rencontre personnelle.

Analyse

L’être absolu face au néant des idoles

L’idée directrice du « Je suis celui qui suis » réside dans l’affirmation de l’être absolu de Dieu face au néant ontologique des idoles. En révélant son nom de cette manière, Dieu établit une distinction radicale entre lui et toutes les divinités factices que les peuples antiques adoraient. Les dieux égyptiens, babyloniens ou cananéens portaient des noms liés à des forces naturelles, à des lieux géographiques ou à des fonctions spécifiques. Mais le Dieu d’Israël se définit par son être même, par son existence pure et inconditionnée.

Cette révélation contient un paradoxe fécond : d’un côté, elle affirme que Dieu EST, absolument, sans dépendre de rien ni de personne ; de l’autre, elle refuse de réduire Dieu à une essence figée que l’intelligence humaine pourrait saisir et enfermer dans une définition. « Je suis celui qui suis » signifie à la fois « Je suis l’Être même, la source de toute existence » et « Je suis ce que je choisis d’être pour vous, je ne me laisse pas enfermer dans vos catégories ». C’est une révélation qui donne et qui dérobe simultanément, qui éclaire et qui préserve le mystère.

Saint Augustin et saint Thomas d’Aquin ont tous deux médité profondément sur ce verset. Pour Thomas d’Aquin, Exode 3:14 constitue le fondement scripturaire de sa métaphysique de l’être. Dieu est « Ipsum Esse Subsistens », l’Être subsistant par soi, celui dont l’essence est d’exister. Toutes les créatures reçoivent l’être de Dieu, mais Dieu EST l’être. Cette distinction capitale explique pourquoi Dieu ne change pas, pourquoi il est éternel, pourquoi il est parfait : son être ne dépend d’aucune cause extérieure, il est la plénitude même de l’existence.

La portée existentielle de cette révélation est immense. Elle signifie que Dieu n’est pas une construction humaine, une projection de nos désirs ou de nos peurs. Il n’est pas une idée abstraite ni une force impersonnelle. Il EST, dans la plénitude et la densité de son être. Cette affirmation fonde la confiance du croyant : celui qui s’appuie sur « Je suis » ne s’appuie pas sur du sable mais sur le roc de l’être même. Quand tout vacille, quand les certitudes humaines s’effondrent, quand les projets échouent et les espérances se brisent, le « Je suis » demeure, inébranlable, source de toute stabilité et de tout espoir.

La dynamique de la présence et de la promesse

L’analyse du nom divin ne peut se limiter à une métaphysique statique de l’être. L’hébreu « Ehyeh Asher Ehyeh » permet aussi la traduction « Je serai qui je serai », ouvrant une dimension temporelle et dynamique essentielle. Dieu ne se contente pas d’affirmer son existence éternelle hors du temps ; il s’engage à être présent dans le temps, dans l’histoire concrète de son peuple. Le « Je serai » exprime une promesse : « Je serai avec toi, je serai là quand tu en auras besoin, je serai fidèle à mon alliance. »

Cette lecture dynamique éclaire tout le contexte de la révélation. Moïse ne demande pas un exposé théologique sur la nature divine, mais une assurance pratique pour sa mission impossible : comment convaincre un peuple esclave et un pharaon tout-puissant ? La réponse de Dieu n’est pas « Voici ce que je suis en moi-même », mais « Je suis avec toi, je serai présent à chaque étape, tu pourras compter sur moi ». Le nom divin devient ainsi une garantie de présence active et libératrice.

Ce dynamisme du « Je suis » traverse toute l’histoire du salut. Dieu accompagne Israël dans sa sortie d’Égypte, dans la traversée de la mer Rouge, dans le désert, dans la conquête de la terre promise. À chaque génération, le nom révélé au buisson ardent rappelle que Dieu n’est pas seulement le créateur lointain ayant lancé le monde comme une mécanique autonome, mais le Dieu proche, engagé, qui intervient pour sauver et libérer. Cette proximité n’annule pas sa transcendance : Dieu demeure le Tout-Autre, le Saint devant qui Moïse se voile le visage. Mais cette transcendance ne signifie pas indifférence ; elle signifie au contraire une capacité infinie de présence et d’action.

Dans le Nouveau Testament, Jésus reprend cette formule du « Je suis » dans l’évangile de Jean, affirmant à plusieurs reprises « Ego eimi » (« Je suis »), notamment en Jean 8:58 : « Avant qu’Abraham fût, je suis. » Cette déclaration provoque l’indignation des pharisiens car ils comprennent que Jésus s’identifie au Dieu d’Exode 3:14. Le « Je suis » éternel s’est fait chair, il est entré dans notre histoire, il a planté sa tente parmi nous. L’incarnation devient ainsi le prolongement ultime de la révélation du buisson ardent : Dieu ne cesse d’être le « Je suis » absolu et transcendant, mais il choisit de se rendre présent de la manière la plus intime et la plus vulnérable qui soit.

La transcendance qui libère de toute idolâtrie

La révélation du « Je suis celui qui suis » constitue une libération radicale de l’idolâtrie sous toutes ses formes. Dans l’Égypte antique où Moïse grandit, les dieux étaient partout : Rê le soleil, Osiris le roi des morts, Apis le taureau sacré, Horus le faucon céleste. Chaque force naturelle, chaque animal impressionnant, chaque phénomène cosmique pouvait devenir objet de culte. Ces divinités étaient représentées par des statues que l’on pouvait voir, toucher, transporter. Elles donnaient l’illusion d’un contrôle : on leur offrait des sacrifices pour obtenir leurs faveurs, on les manipulait par des rites magiques.

Le Dieu qui se révèle à Moïse brise cette logique. En refusant de donner un nom descriptif ou naturaliste, en affirmant simplement « Je suis », il échappe à toute tentative de manipulation. On ne peut le réduire à une fonction, l’enfermer dans un temple, le représenter par une image. Le deuxième commandement du Décalogue, reçu quelques chapitres plus loin au mont Sinaï, interdira précisément la fabrication d’images divines. Cette interdiction n’est pas arbitraire : elle découle directement de la nature du « Je suis ». Comment représenter l’être même ? Comment sculpter l’existence pure ? Comment peindre celui qui est au-delà de toute forme ?

Cette transcendance divine libère l’homme de l’angoisse magique. Dans les religions idolâtriques, l’homme vit dans la crainte constante de froisser les dieux capricieux, de manquer un rite, de négliger une offrande. Il devient esclave de ses propres créations religieuses. Le « Je suis » renverse cette relation : l’homme n’a pas à inventer Dieu ni à le contrôler, mais à répondre à son initiative, à accueillir sa présence, à faire confiance à sa fidélité. La religion devient dialogue avec un Dieu personnel plutôt que technique de manipulation du sacré.

Cette libération de l’idolâtrie reste d’une brûlante actualité. Nos idoles modernes ne sont plus des statues de pierre ou de bois, mais elles n’en sont pas moins réelles : l’argent, le pouvoir, la réussite sociale, l’image de soi, la technologie, l’opinion publique. Nous cherchons notre sécurité, notre identité, notre sens dans ces réalités qui, comme les idoles antiques, ne peuvent ni voir, ni entendre, ni sauver. Le « Je suis » d’Exode 3:14 résonne comme un appel à reconnaître la seule source véritable de l’être et du sens. Dieu seul EST véritablement ; tout le reste reçoit l’être de lui et retourne au néant sans lui.

La tradition des Pères de l’Église, notamment saint Athanase dans sa lutte contre l’arianisme, a développé cette théologie de l’être divin. Si Dieu est « celui qui est », alors le Christ, Verbe incarné, participe pleinement de cet être divin. Il n’est pas une créature, si élevée soit-elle, mais le « Je suis » lui-même fait homme. Cette affirmation protège la foi chrétienne d’une rechute dans le polythéisme ou dans une forme subtile d’idolâtrie qui ferait du Christ un simple héros religieux. Le « Je suis » du buisson ardent garantit l’unicité et la transcendance de Dieu, tout en ouvrant la possibilité d’une véritable incarnation.

La présence qui accompagne et libère

Si la transcendance du « Je suis » libère de l’idolâtrie, sa présence libère de l’oppression. Le contexte immédiat de la révélation du nom divin est la souffrance d’Israël en Égypte. Dieu déclare avoir vu la misère de son peuple, avoir entendu ses cris, connaître ses souffrances. Cette triple affirmation — voir, entendre, connaître — exprime une empathie divine active. Le « Je suis » n’est pas un principe philosophique abstrait indifférent au sort des hommes, mais un Dieu qui s’engage personnellement dans l’histoire pour libérer les opprimés.

Cette dimension libératrice du nom divin traverse toute l’Écriture. Après la révélation du buisson ardent, Moïse retourne en Égypte et, au nom du « Je suis », affronte le pharaon. Les dix plaies qui s’abattent sur l’Égypte démontrent la supériorité du Dieu d’Israël sur toutes les divinités égyptiennes. La dixième plaie, la mort des premiers-nés, culmine dans l’institution de la Pâque, mémorial perpétuel de la libération. Le passage de la mer Rouge achève la délivrance : les eaux qui engloutissent l’armée égyptienne s’ouvrent pour laisser passer le peuple de Dieu. Dans tous ces événements, la présence du « Je suis » se manifeste comme puissance de vie contre les forces de mort et d’esclavage.

Cette présence libératrice ne s’arrête pas à l’Exode historique. Elle se prolonge dans la nuée et la colonne de feu qui guident Israël dans le désert, dans la manne qui nourrit chaque jour, dans l’eau jaillissant du rocher. Le « Je suis » accompagne concrètement son peuple dans toutes les épreuves du chemin. Lorsque plus tard le peuple s’installera en terre promise, le temple de Jérusalem deviendra le lieu symbolique de cette présence, mais les prophètes ne cesseront de rappeler que Dieu ne peut être contenu dans un édifice de pierre : sa présence déborde tous les lieux, son être emplit le ciel et la terre.

Cette théologie de la présence libératrice trouve son accomplissement dans le Christ. Le nom « Emmanuel », donné à Jésus dans l’évangile de Matthieu, signifie « Dieu avec nous ». Le « Je suis » éternel devient présence incarnée, partageant notre condition, assumant nos souffrances, mourant de notre mort pour nous en libérer. La résurrection du Christ manifeste la victoire définitive du « Je suis » sur toutes les puissances d’oppression et de mort. Et la promesse du Ressuscité, « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde », prolonge jusqu’à nous la présence du Dieu du buisson ardent.

Dans notre vie spirituelle personnelle, cette présence du « Je suis » nous libère de la solitude existentielle, du sentiment d’abandon, du désespoir face aux épreuves. Nous ne sommes jamais seuls : celui qui EST est avec nous, en nous, pour nous. Cette certitude ne dispense pas des efforts ni des combats, mais elle donne une force intérieure inépuisable. Sainte Thérèse d’Avila exprimait magnifiquement cette conscience de la présence divine : « Dieu seul suffit. » Quand on possède le « Je suis », quand on est possédé par lui, rien ne peut vraiment nous manquer ni nous détruire.

L’engagement personnel qui fonde l’alliance

Le troisième axe de compréhension du « Je suis celui qui suis » concerne l’engagement personnel de Dieu dans une relation d’alliance. Le nom révélé au buisson ardent n’est pas une information neutre sur la nature divine, mais l’introduction à une relation. Dieu ne dit pas simplement « Voici qui je suis », mais « Voici qui je suis pour toi, voici qui je serai avec toi ». Le théologien Bruce Waltke résume bien cette dimension : « Je suis qui je suis pour toi. » Le nom divin exprime une présence orientée vers nous, un être-pour-l’autre qui définit l’amour même de Dieu.

Cette personnalisation du nom divin se manifeste immédiatement après la révélation. Dieu ne se contente pas de dire « Je suis », il ajoute : « le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Il se définit par ses relations, par les alliances qu’il a contractées avec les patriarches, par l’histoire qu’il a partagée avec eux. Cette définition relationnelle complète la définition ontologique. Dieu est l’être absolu, mais cet être absolu choisit d’entrer en relation, de se lier par des promesses, de s’engager dans une histoire commune avec des personnes concrètes.

L’alliance conclue au Sinaï, quelques semaines après la révélation du buisson ardent, scelle cet engagement mutuel. Dieu offre sa protection, sa présence, sa loi de vie ; le peuple s’engage à n’adorer que lui et à suivre ses commandements. Cette alliance n’est pas un contrat commercial entre partenaires égaux, mais un pacte de fidélité où Dieu prend l’initiative et où l’homme répond librement. Le « Je suis » devient « Je suis ton Dieu », et Israël répond « Tu es notre Dieu ». Cette réciprocité fonde l’identité d’Israël et, plus largement, l’identité de tout croyant.

L’engagement personnel du « Je suis » culmine dans l’incarnation et la croix. Saint Jean, dans son prologue, affirme que le Verbe « était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu », reprenant le langage de l’être absolu. Mais ce Verbe « s’est fait chair et il a habité parmi nous ». L’être divin s’engage jusqu’à devenir homme, jusqu’à souffrir et mourir par amour. La croix révèle la profondeur insondable de l’engagement du « Je suis » : Dieu n’est pas seulement avec nous dans les bons moments, il est avec nous dans l’abîme de la souffrance et de la mort. Il transforme ces réalités de l’intérieur en chemins de vie et de résurrection.

Pour notre vie de foi, cette dimension relationnelle du « Je suis » change tout. Dieu n’est pas un principe philosophique à contempler de loin, mais une personne vivante à aimer et à qui parler. La prière devient dialogue avec le « Je suis », non pas monologue angoissé face au vide. L’obéissance aux commandements devient réponse d’amour à celui qui nous a aimés le premier. Les sacrements deviennent rencontres réelles avec la présence du « Je suis » dans notre chair et notre histoire. Toute notre existence peut se déployer sous le regard bienveillant de celui qui nous appelle par notre nom et nous dit : « Je suis avec toi. »

Ttradition

Les Pères de l’Église et la métaphysique de l’Exode

La tradition patristique a fait d’Exode 3:14 un pilier de la théologie chrétienne. Saint Augustin, dans ses œuvres majeures comme « La Cité de Dieu » et « Les Confessions », médite longuement sur le « Je suis celui qui suis ». Pour lui, ce verset révèle que Dieu est l’être immuable par excellence, celui qui ne subit aucun changement, aucune altération, aucune corruption. Tout ce qui existe dans le temps est sujet au changement et donc participe du néant dans la mesure où il passe du non-être à l’être puis retourne au non-être. Dieu seul EST véritablement, dans une permanence éternelle qui transcende le temps.

Cette méditation augustinienne fonde une « théologie apophatique », c’est-à-dire une théologie qui reconnaît l’incapacité du langage humain à saisir pleinement le mystère divin. Augustin affirme que si nous pouvons dire ce que Dieu n’est pas — il n’est pas mortel, pas changeant, pas composé, pas limité — nous ne pouvons jamais dire adéquatement ce qu’il EST. Le « Je suis » reste toujours au-delà de nos concepts, de nos images, de nos formulations. Cette humilité intellectuelle protège la foi du danger de l’idolâtrie mentale, qui consisterait à confondre nos idées sur Dieu avec Dieu lui-même.

Saint Thomas d’Aquin, au XIIIe siècle, systématise cette réflexion dans sa « Somme Théologique ». Il consacre plusieurs questions au nom divin et à l’être de Dieu. Pour Thomas, Exode 3:14 révèle que l’essence de Dieu est d’exister. En toute créature, on peut distinguer l’essence (ce qu’elle est) de l’existence (le fait qu’elle soit) ; en Dieu seul, essence et existence coïncident parfaitement. Dieu ne reçoit pas l’existence d’une source extérieure, il EST l’existence même subsistant par soi. De cette intuition fondamentale, Thomas déduit tous les attributs divins : simplicité, perfection, infinité, immutabilité, éternité, unité.

Cette « métaphysique de l’Exode », selon l’expression d’Étienne Gilson, a profondément marqué la théologie occidentale. Elle établit que la philosophie chrétienne ne se construit pas contre la révélation biblique mais à partir d’elle. La raison humaine, éclairée par la foi, peut méditer sur le « Je suis » et en déployer les implications métaphysiques sans trahir le mystère révélé. Cette harmonie entre foi et raison, entre révélation et philosophie, caractérise la grande tradition catholique et distingue le christianisme d’un fidéisme qui mépriserait l’intelligence ou d’un rationalisme qui prétendrait épuiser le mystère.

La mystique du Nom dans la spiritualité chrétienne

Au-delà de la théologie spéculative, le « Je suis » a nourri une riche tradition mystique et spirituelle. La Philocalie, recueil de textes spirituels de l’Orient chrétien, enseigne la « prière de Jésus » ou « prière du cœur » : « Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Cette prière incessante, répétée en synchronisation avec la respiration, vise à ancrer la conscience dans la présence du « Je suis » incarné en Jésus. Elle transforme progressivement le prieur, purifiant son cœur et l’unissant au Christ.

Sainte Catherine de Sienne, dans ses écrits mystiques, parle constamment de Dieu comme « Celui qui est » par opposition à elle-même qui n’est que « celle qui n’est pas ». Cette conscience aiguë de la disproportion ontologique entre Dieu et la créature n’engendre pas le désespoir mais l’émerveillement. Si Dieu, qui EST pleinement, se penche vers celle qui n’est rien, c’est par pur amour gratuit. Cette humilité mystique ouvre à l’expérience de l’amour divin dans sa gratuité la plus radicale.

Les grands carmes espagnols du XVIe siècle, saint Jean de la Croix et sainte Thérèse d’Avila, ont développé une spiritualité de l’union à Dieu qui suppose le dépouillement de toutes les images, de tous les concepts, de toutes les consolations sensibles. Pour s’unir au « Je suis », il faut accepter de traverser la « nuit obscure », ce purgatoire intérieur où Dieu semble absent mais où en réalité il travaille dans les profondeurs de l’âme. L’expérience mystique ultime, que Jean de la Croix appelle « mariage spirituel », est une participation à l’être même de Dieu, une communion si intime que l’âme peut dire avec saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. » Le « Je suis » divin se communique à l’âme qui devient, par grâce, participante de la nature divine.

Cette tradition mystique n’est pas réservée à une élite de contemplatifs retirés du monde. Elle appelle tout baptisé à cultiver une vie intérieure profonde, à chercher la présence du « Je suis » dans le silence et la prière, à ne pas se contenter d’une foi superficielle ou purement intellectuelle. Les sacrements, particulièrement l’Eucharistie, sont les lieux privilégiés où le « Je suis » se donne à nous sous les espèces du pain et du vin. La messe devient ainsi le buisson ardent quotidien où le Christ, présence réelle du « Je suis », se révèle et se donne en nourriture.

Méditations

Comment faire de la révélation d’Exode 3:14 non pas seulement un objet d’étude théologique mais une source de transformation spirituelle ? Voici sept étapes concrètes pour incarner le message du « Je suis » dans votre vie quotidienne.

Première étape : Commencez chaque journée par un moment de silence où vous prenez conscience de la présence du « Je suis ». Avant de vous lancer dans les activités, asseyez-vous calmement, fermez les yeux, et répétez intérieurement : « Je suis avec toi. » Laissez cette parole divine habiter votre cœur. Accueillez la présence de Dieu non comme une idée abstraite mais comme une réalité vivante qui vous entoure et vous pénètre. Cinq minutes suffisent pour ancrer votre journée dans cette conscience fondamentale.

Deuxième étape : Identifiez vos idoles personnelles. Qu’est-ce qui, dans votre vie, prend la place du « Je suis » ? L’argent, le regard des autres, le succès professionnel, la santé, la famille ? Toutes ces réalités sont bonnes en elles-mêmes, mais deviennent idoles quand nous leur donnons le pouvoir de définir notre identité et notre valeur. Écrivez une liste de vos idoles potentielles, puis demandez au « Je suis » la grâce de relativiser ces attachements et de mettre votre sécurité ultime en lui seul.

Troisième étape : Pratiquez la lectio divina sur Exode 3:1-15. Lisez lentement le texte du buisson ardent, laissez-le résonner en vous. Imaginez-vous à la place de Moïse, entendant Dieu vous appeler par votre nom. Que vous dit le « Je suis » aujourd’hui ? À quelle mission vous envoie-t-il ? Quelles sont vos peurs et vos objections, comme Moïse ? Dialoguez avec Dieu dans la prière, en toute franchise et simplicité. Notez les intuitions qui émergent de cette méditation.

Quatrième étape : Dans les moments d’épreuve ou d’angoisse, ancrez-vous dans le « Je suis ». Quand vous vous sentez débordé par les circonstances, quand l’avenir vous inquiète, quand vous doutez de vous-même, répétez intérieurement ou à voix basse : « Je suis celui qui suis. » Cette affirmation n’est pas un mantra magique, mais un acte de foi : vous reconnaissez que Dieu EST, qu’il demeure stable quand tout vacille, qu’il est votre roc et votre forteresse. Cette pratique simple mais puissante peut transformer votre rapport à l’anxiété.

Cinquième étape : Engagez-vous concrètement dans une œuvre de libération. Le « Je suis » s’est révélé à Moïse pour libérer un peuple opprimé. Il continue aujourd’hui à œuvrer pour la libération de toutes les formes d’esclavage. Choisissez une cause où l’injustice crie vers le ciel : les sans-abris, les migrants, les victimes de violence, les pauvres, les malades isolés. Donnez de votre temps, de vos compétences, de vos ressources. En devenant instrument de libération pour les autres, vous participez à la mission même du « Je suis ».

Sixième étape : Cultivez une pratique eucharistique profonde. Si vous êtes catholique, approchez-vous de l’Eucharistie avec une conscience renouvelée que le Christ, « Je suis » incarné, se donne réellement à vous. Avant la communion, ouvrez votre cœur pour accueillir celui qui EST. Après la communion, demeurez en silence d’action de grâces, laissant la présence du « Je suis » vous transformer de l’intérieur. Si vous ne pouvez communier sacramentellement, pratiquez la communion spirituelle, demandant au Christ de venir habiter en vous.

Septième étape : Terminez chaque journée par un examen de conscience centré sur la présence du « Je suis ». Relisez votre journée non d’abord sous l’angle moral (qu’ai-je bien ou mal fait ?) mais sous l’angle de la présence : où ai-je reconnu le « Je suis » aujourd’hui ? Dans quelles personnes, quelles situations, quels événements ? Où ai-je manqué de le reconnaître ? Où l’ai-je ignoré ou rejeté ? Remerciez Dieu pour sa présence fidèle, demandez pardon pour vos aveuglements, renouvelez votre désir de vivre en communion avec lui. Puis remettez-vous entre ses mains pour la nuit.

Conclusion

La révélation d’Exode 3:14 — « Je suis celui qui suis » — constitue l’un des sommets de l’Écriture et de la théologie. Elle nous dévoile un Dieu qui transcende infiniment toutes nos catégories, qui EST dans la plénitude absolue de l’être, qui échappe à toute tentative de manipulation ou d’idolâtrie. En même temps, ce Dieu infiniment transcendant se révèle infiniment proche, engagé dans notre histoire, présent dans nos combats, fidèle à ses promesses. Le « Je suis » n’est pas une abstraction philosophique mais une personne vivante qui nous aime, nous appelle et nous envoie.

Cette révélation possède une force transformatrice révolutionnaire. Elle nous libère de l’angoisse existentielle en nous ancrant dans l’être même de Dieu. Elle nous libère de l’idolâtrie en nous détachant de toutes les fausses sécurités pour nous attacher à la seule source véritable de vie. Elle nous libère de la solitude en nous assurant d’une présence inconditionnelle et inaltérable. Elle nous engage dans une mission de libération pour tous les opprimés, à l’image du Dieu qui a entendu le cri des esclaves en Égypte.

Vivre à partir du « Je suis », c’est accepter une conversion radicale de notre regard sur Dieu, sur nous-mêmes et sur le monde. C’est renoncer à l’illusion d’autonomie absolue pour nous reconnaître créatures totalement dépendantes de celui qui EST. C’est abandonner la quête anxieuse de sens et de sécurité dans les choses périssables pour nous reposer en Dieu seul. C’est devenir des témoins et des instruments de sa présence libératrice dans un monde assoiffé d’absolu et affamé de sens.

L’appel final d’Exode 3:14 résonne pour chacun de nous aujourd’hui. Comme Moïse au désert, nous sommes invités à retirer les sandales de nos pieds car le lieu où nous nous tenons — ici et maintenant — peut devenir terre sainte par la présence du « Je suis ». Nous sommes appelés non à fuir le monde mais à y reconnaître et y servir le Dieu vivant. Puissions-nous, jour après jour, apprendre à vivre dans la conscience émerveillée que le « Je suis » éternel est avec nous, en nous, pour nous. De cette conscience jailliront la paix intérieure, l’amour fraternel et le courage de la mission. Car celui qui nous envoie nous a dit : « Je serai avec toi. »

Pratique

- Méditation matinale quotidienne : Consacrez cinq minutes chaque matin à accueillir la présence du « Je suis » dans le silence, avant toute activité ou distraction.

- Identification et désidolâtrisation : Établissez la liste de vos idoles personnelles et demandez la grâce de placer votre sécurité ultime en Dieu seul, source de tout être.

- Lectio divina hebdomadaire : Méditez Exode 3:1-15 une fois par semaine en imaginant que Dieu vous appelle personnellement et vous révèle son nom.

- Ancrage dans l’épreuve : Quand l’angoisse ou le doute vous assaillent, répétez intérieurement « Je suis celui qui suis » comme acte de foi en la permanence divine.

- Engagement solidaire concret : Choisissez une œuvre de libération des opprimés où vous investir régulièrement, participant ainsi à la mission du « Je suis » libérateur.

- Approfondissement eucharistique : Approchez-vous de l’Eucharistie avec la conscience renouvelée que le Christ, « Je suis » incarné, se donne réellement à vous sous les espèces du pain.

- Examen de présence vespéral : Chaque soir, relisez votre journée en identifiant où vous avez reconnu la présence du « Je suis » et où vous l’avez ignorée, concluant par l’action de grâce.

Références

- Texte biblique : Exode 3:1-15, particulièrement le verset 14 dans ses différentes traductions françaises (Bible de Jérusalem, TOB, Nouvelle Bible Segond).

- Patristique : Saint Augustin, De Trinitate et La Cité de Dieu, pour la théologie de l’être immuable et éternel de Dieu.

- Théologie médiévale : Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique I, questions 2-13, sur l’existence et la nature de Dieu à partir d’Exode 3:14.

- Spiritualité mystique : Sainte Catherine de Sienne, Le Dialogue, sur le contraste entre « Celui qui est » et « celle qui n’est pas ».

- Tradition orientale : La Philocalie, compilation de textes sur la prière du cœur et la conscience continuelle de la présence divine.

- Mystique carmélitaine : Saint Jean de la Croix, La Montée du Carmel et La Nuit obscure, sur l’union transformante avec le « Je suis ».

- Exégèse contemporaine : Bruce Waltke et autres commentateurs bibliques sur la signification relationnelle du nom divin : « Je suis qui je suis pour toi ».

- Philosophie chrétienne : Étienne Gilson, L’Esprit de la philosophie médiévale, sur la « métaphysique de l’Exode » et l’influence d’Exode 3:14 sur la pensée occidentale.