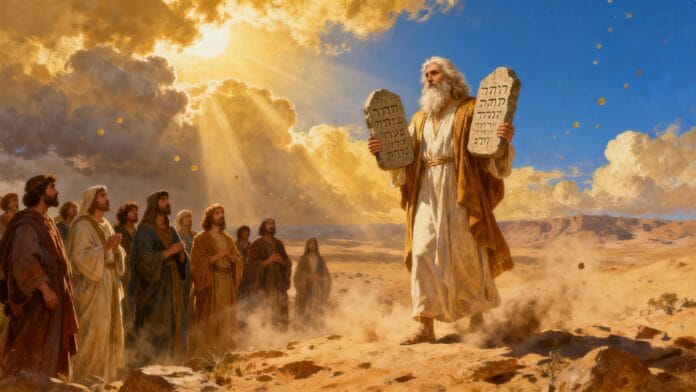

Lecture de Livre de l’Exode

Dieu prononça toutes les paroles que voici :

« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage.

Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi.

Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre.

Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu’à la troisième et la quatrième génération ;

mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu’à la millième génération.

Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom.

Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier.

Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ;

mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui est dans ta ville.

Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié.

Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu.

Tu ne commettras pas de meurtre.

Tu ne commettras pas d’adultère.

Tu ne commettras pas de vol.

Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.

Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne : rien de ce qui lui appartient. »

Libéré pour aimer : quand le premier commandement fonde la dignité humaine

Comment l’exclusivité divine proclamée en Exode 20:2-3 transforme notre identité d’esclaves en fils libres, appelés à une relation unique avec le Dieu vivant qui nous arrache aux servitudes multiples.

« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir d’Égypte, de la maison de servitude. Tu n’auras pas d’autres dieux face à moi. » Ces mots inaugurent le Décalogue et posent les fondations d’une révolution spirituelle sans précédent : Dieu ne se présente pas d’abord comme créateur ou juge, mais comme libérateur. Ce premier commandement s’adresse à tous ceux qui reconnaissent avoir été libérés d’une forme d’esclavage et qui cherchent à vivre pleinement cette liberté. Il nous invite à comprendre que notre dignité ne réside pas dans l’autonomie illusoire, mais dans l’appartenance exclusive à Celui qui brise nos chaînes. Explorons ensemble comment cette parole fondatrice structure non seulement notre rapport à Dieu, mais aussi notre identité profonde et notre vocation à la liberté authentique.

Nous commencerons par situer le texte dans son contexte historique et liturgique, puis nous analyserons la dynamique paradoxale de ce commandement qui libère en établissant une exclusivité. Nous déploierons ensuite trois axes thématiques : la libération comme fondement de l’alliance, l’exclusivité divine comme protection contre les idolâtries, et la vocation humaine à l’unicité d’appartenance. Nous conclurons en explorant les résonances dans la tradition patristique et les pistes concrètes pour incarner ce message aujourd’hui.

Contexte

Le livre de l’Exode raconte l’épopée fondatrice du peuple d’Israël, sa sortie d’Égypte sous la conduite de Moïse, et l’établissement de l’alliance au mont Sinaï. C’est dans ce cadre solennel, au chapitre 20, que Dieu prononce les dix paroles qui structureront désormais la vie morale et spirituelle de son peuple. Le texte se situe après les dix plaies d’Égypte, la traversée de la mer Rouge, et le long cheminement dans le désert jusqu’au Sinaï. Le peuple vient de faire l’expérience bouleversante de la théophanie décrite au chapitre 19 : tonnerre, éclairs, fumée, tremblement de terre. Dans cette atmosphère de crainte révérencielle, la voix de Dieu retentit.

Le premier commandement n’est pas formulé d’emblée comme un interdit. Il commence par une déclaration d’identité et une mémoire de libération. Dieu se nomme : « Je suis le Seigneur ton Dieu ». Il ne se présente pas d’abord par sa toute-puissance créatrice, mais par son action historique concrète : « qui t’ai fait sortir d’Égypte, de la maison de servitude ». Cette libération n’est pas un souvenir lointain ; elle constitue le fondement même de la relation. C’est parce que Dieu a agi en libérateur qu’il peut légitimement demander l’exclusivité : « Tu n’auras pas d’autres dieux face à moi ».

Dans la tradition juive, ces versets inaugurent le Décalogue, appelé en hébreu les « Dix Paroles ». Ils sont lus solennellement lors de la fête de Chavouot, célébrant le don de la Torah. Dans la liturgie chrétienne, ce texte est proclamé régulièrement, notamment le troisième dimanche du Carême, et lors des catéchèses baptismales. Il structure la vie sacramentelle de l’Église, car le baptême lui-même est compris comme une sortie d’Égypte spirituelle, un passage de la servitude du péché à la liberté des enfants de Dieu.

L’originalité de ce commandement réside dans son ordre : la libération précède la loi. Dieu ne dit pas « Obéis-moi d’abord, et ensuite je te libérerai ». Il affirme au contraire : « Je t’ai déjà libéré, donc maintenant vis en liberté en ne te soumettant à aucun autre maître ». Cette structure révèle la nature même de la relation biblique entre Dieu et l’homme : elle est fondée sur la grâce qui précède l’exigence, sur le don qui précède la réponse.

Le contexte historique éclaire également la portée de ce commandement. L’Égypte ancienne était une civilisation polythéiste où des dizaines de divinités se partageaient les domaines de la vie humaine : Rê pour le soleil, Osiris pour l’au-delà, Anubis pour les morts, Hathor pour l’amour. Face à ce foisonnement divin, Israël proclame l’unicité et l’exclusivité de son Dieu. Ce monothéisme radical ne s’est pas imposé sans combat spirituel. Tout au long de l’histoire biblique, le peuple sera tenté de revenir aux dieux multiples, comme l’illustre l’épisode du veau d’or quelques chapitres plus loin, ou les prophéties d’Ésaïe et Jérémie qui dénoncent inlassablement l’idolâtrie.

Analyse

La force révolutionnaire du premier commandement réside dans un paradoxe apparent : il établit une exclusivité qui libère. Comment une exigence d’exclusivité peut-elle être source de liberté ? La réponse se trouve dans la structure même du texte. En affirmant « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’ai fait sortir », Dieu fonde son autorité non sur la domination, mais sur la libération. Il ne demande pas l’exclusivité en tant que tyran jaloux, mais en tant que libérateur qui sait que toute division d’allégeance ramènerait l’homme en servitude.

Cette dynamique se comprend par analogie avec l’expérience humaine de l’amour. Quand deux personnes s’engagent dans l’alliance du mariage, l’exclusivité n’est pas vécue comme une contrainte appauvrissante, mais comme la condition même de l’épanouissement de l’amour. De même, l’exclusivité divine n’est pas une limite imposée à la liberté humaine, mais au contraire la garantie que cette liberté ne sera pas aliénée à des puissances qui asservissent. Le polythéisme n’est pas une ouverture généreuse ; c’est une dispersion qui fragmente l’être humain, le soumettant à des logiques contradictoires et des exigences concurrentes.

L’idée directrice qui émerge est celle-ci : l’unicité de Dieu fonde l’unité de l’homme. Servir plusieurs maîtres, c’est être déchiré intérieurement. Jésus le dira plus tard avec une clarté parfaite : « Nul ne peut servir deux maîtres : ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera l’autre ». L’exclusivité divine n’est donc pas une limitation de l’homme, mais la condition de son intégration personnelle. Elle protège l’unité intérieure contre les divisions que provoquent inévitablement les idolâtries multiples.

Le texte porte également une portée existentielle profonde. En disant « Tu n’auras pas d’autres dieux face à moi », Dieu ne nie pas simplement l’existence d’autres prétendants au titre divin. Il affirme que dans la vie concrète du croyant, rien ne doit prendre la place qui lui revient. Le mot hébreu traduit par « face à moi » suggère l’idée de « en ma présence » ou « devant moi ». Dieu demande donc à l’homme de vivre constamment sous son regard, dans une relation où aucune autre réalité ne vient s’interposer ou usurper la préséance divine.

Théologiquement, ce commandement établit le monothéisme non comme une doctrine abstraite, mais comme une pratique relationnelle. Il ne s’agit pas seulement d’affirmer intellectuellement qu’il n’existe qu’un seul Dieu, mais de vivre concrètement dans l’exclusivité de cette relation. C’est une question de loyauté, de confiance, d’appartenance totale. Le monothéisme biblique n’est pas d’abord une métaphysique, mais une histoire d’amour exclusive entre Dieu et son peuple, entre Dieu et chaque personne.

La libération comme fondement de l’alliance

Le premier commandement commence par un rappel de libération : « qui t’ai fait sortir d’Égypte, de la maison de servitude ». Cette formulation n’est pas anodine. Avant de demander quoi que ce soit, Dieu rappelle ce qu’il a déjà donné. L’alliance n’est pas un contrat commercial où l’on échange des services, mais une relation fondée sur la gratitude pour une libération déjà accomplie. Cette structure est fondamentale pour comprendre toute la spiritualité biblique : Dieu agit d’abord, l’homme répond ensuite.

L’Égypte, dans le texte biblique, symbolise bien plus qu’une simple réalité géographique. Elle représente la maison de servitude, le lieu de l’aliénation totale. Les Hébreux y étaient esclaves, privés de liberté, de dignité, de projet personnel. Leur vie était réduite à la fabrication de briques pour des projets qui ne leur appartenaient pas. Cette servitude physique devient dans toute la tradition biblique ultérieure le symbole de toute forme d’asservissement : servitude du péché, des passions, des peurs, des idoles. Sortir d’Égypte, c’est donc être arraché à tout ce qui nous déshumanise.

La libération opérée par Dieu n’est pas une simple amélioration des conditions de vie. C’est une transformation radicale de statut. Les Hébreux ne deviennent pas des esclaves mieux traités, mais un peuple libre, destinataire d’une promesse et acteur d’une histoire. De même, le croyant qui répond au premier commandement ne devient pas un serviteur d’un nouveau maître plus bienveillant, mais un partenaire d’alliance, un fils adoptif, quelqu’un à qui Dieu confie sa parole et sa mission.

Cette libération fonde la légitimité de l’exigence divine. Dieu peut demander l’exclusivité parce qu’il a prouvé son amour libérateur. Il n’est pas un conquérant qui imposerait sa loi par la force, mais un sauveur qui a le droit moral de demander fidélité. Cette logique traverse toute la Bible. Le prophète Osée développera l’image du mariage entre Dieu et son peuple : Dieu épouse Israël non parce qu’il était vertueux, mais alors qu’il était encore esclave, et c’est par amour qu’il le libère et le prend pour épouse.

La portée pratique de cette dimension libératrice est immense. Elle signifie que la vie chrétienne n’est pas d’abord un ensemble de règles à observer, mais une réponse de liberté à une libération reçue. Le commandement de l’exclusivité divine ne vient pas nous emprisonner dans un légalisme rigide, mais nous préserver de retomber dans les servitudes que Dieu a brisées. Chaque fois que nous sommes tentés de servir d’autres dieux, nous sommes en réalité tentés de redevenir esclaves. L’argent nous asservit à l’anxiété et à la cupidité. La célébrité nous asservit au regard des autres. Le plaisir nous asservit à la tyrannie de nos pulsions. Seul le Dieu libérateur ne nous asservit pas, car il nous veut libres.

L’exclusivité divine comme protection contre les idolâtries

Le cœur du premier commandement est cette exigence d’exclusivité : « Tu n’auras pas d’autres dieux face à moi ». Cette formulation négative peut sembler austère, mais elle cache en réalité une protection paternelle. Dieu ne nous prive pas de quelque chose de bon ; il nous préserve d’un danger mortel pour notre humanité. Les idoles, loin d’être de simples superstitions inoffensives, sont des puissances d’aliénation qui déshumanisent ceux qui les servent.

L’idolâtrie, dans la perspective biblique, ne se limite pas à l’adoration de statues. Elle désigne tout ce qui prend dans notre vie la place qui revient à Dieu, c’est-à-dire tout ce à quoi nous accordons une confiance ultime, une allégeance suprême, un investissement absolu. Une idole peut être matérielle comme l’argent, ou immatérielle comme le pouvoir ou la reconnaissance sociale. Ce qui définit l’idole, c’est qu’elle promet de combler nos aspirations les plus profondes, mais qu’elle ne tient jamais cette promesse. Au contraire, elle nous enchaîne dans une quête sans fin et sans satisfaction.

Les Pères de l’Église ont développé une critique pénétrante de l’idolâtrie. Saint Augustin montre que le péché fondamental n’est pas le désir des choses mauvaises, mais l’abandon de choses meilleures pour des biens moindres. L’idolâtre est celui qui préfère la créature au Créateur, le cadeau au donateur, le relatif à l’Absolu. Cette préférence désordonnée engendre nécessairement la frustration, car rien de créé ne peut satisfaire le cœur humain qui est fait pour l’infini de Dieu. Comme l’écrit magnifiquement Augustin au début de ses Confessions : « Tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi ».

L’exclusivité divine protège donc l’homme contre la dispersion idolâtrique. Dans le monde antique, le polythéisme divisait la vie humaine en sphères d’influence de différents dieux. On consultait un dieu pour la guerre, un autre pour l’amour, un troisième pour l’agriculture. Cette fragmentation divine engendrait une fragmentation de l’existence humaine. Face à cela, le monothéisme biblique affirme qu’un seul Dieu est souverain sur tous les domaines de la vie, ce qui unifie et intègre l’existence du croyant. Celui qui adore le Dieu unique vit de manière cohérente, car toutes les dimensions de sa vie se rapportent à un même centre.

Dans notre contexte contemporain, les idoles ont changé de visage mais non de nature. Nous ne nous prosternons plus devant des statues de bois ou d’or, mais nos sociétés ont leurs idoles modernes. L’argent est peut-être l’idole la plus évidente : combien de vies sont organisées autour de l’accumulation de richesses, au point que toutes les autres valeurs lui sont subordonnées ? La célébrité est une autre idole puissante : l’obsession d’être vu, reconnu, célébré sur les réseaux sociaux révèle une soif d’existence qui cherche sa justification dans le regard des autres plutôt qu’en Dieu. Le corps lui-même peut devenir une idole quand sa transformation et son exposition deviennent le projet central d’une existence.

L’exclusivité divine nous protège de ces idolâtries en nous enseignant à relativiser tout ce qui n’est pas Dieu. Cela ne signifie pas mépriser les réalités créées, l’argent, le corps, les relations humaines, mais les remettre à leur juste place. Elles sont des biens relatifs, à apprécier et utiliser, mais non des absolus auxquels sacrifier notre liberté. Le premier commandement nous apprend ainsi une forme de détachement qui n’est pas indifférence, mais juste hiérarchisation des valeurs. Il nous enseigne à aimer les choses créées dans l’ordre voulu par le Créateur, sans leur accorder une absolutité qui les transformerait en idoles destructrices.

La vocation humaine à l’unicité d’appartenance

Le premier commandement révèle quelque chose d’essentiel sur la vocation humaine : nous sommes faits pour appartenir totalement, pour nous donner sans réserve, pour vivre dans l’exclusivité d’une relation d’amour. Cette exclusivité n’est pas une contrainte extérieure imposée par un Dieu jaloux, mais la structure même de notre nature profonde. Nous ne pouvons nous épanouir pleinement que dans l’unité d’appartenance, non dans la dispersion de loyautés multiples et contradictoires.

Cette vocation à l’unicité s’enracine dans le fait que nous sommes créés à l’image de Dieu. Si Dieu est un, l’homme créé à son image est appelé à l’unité intérieure et à l’unicité d’orientation. Le commandement de l’exclusivité divine ne fait donc que nous rappeler à notre vérité profonde. Nous ne sommes pas des êtres éclatés, destinés à nous fragmenter entre des appartenances multiples, mais des personnes unifiées, appelées à rassembler toutes les dimensions de notre être dans une relation fondamentale unique.

Cette unité d’appartenance se déploie concrètement dans plusieurs dimensions de l’existence humaine. D’abord, elle structure notre identité personnelle. Savoir à qui nous appartenons fondamentalement détermine qui nous sommes. Si nous appartenons à Dieu, alors notre identité ne dépend ni de nos performances, ni de notre statut social, ni du regard des autres, mais de cette relation fondatrice. Nous sommes fils et filles du Dieu vivant, et cette identité demeure stable quelles que soient les circonstances changeantes de la vie.

Ensuite, cette unicité d’appartenance oriente nos choix et nos engagements. Quand nous savons clairement que nous appartenons à Dieu avant tout, nous avons un critère de discernement pour toutes nos décisions. Face aux multiples sollicitations de l’existence, nous pouvons nous demander : ce choix me rapproche-t-il de Dieu ou m’en éloigne-t-il ? Cette relation nourrit-elle mon appartenance au Seigneur ou la compromet-elle ? Le premier commandement devient ainsi une boussole existentielle qui oriente tout notre parcours.

Cette vocation à l’unicité éclaire aussi notre manière de vivre les relations humaines. L’exclusivité divine ne nous enferme pas dans un tête-à-tête égoïste avec Dieu qui nous couperait des autres. Au contraire, c’est parce que nous appartenons d’abord à Dieu que nous pouvons vivre authentiquement toutes nos relations humaines. Si nous cherchions dans les relations humaines la plénitude que seul Dieu peut donner, nous les surchargions d’attentes impossibles et les transformions en idoles. Mais quand nous recevons de Dieu notre identité fondamentale et notre plénitude première, nous pouvons aimer les autres librement, sans exigence totalitaire, sans dépendance aliénante.

La vie conjugale et familiale illustre particulièrement bien cette dynamique. Dans le mariage chrétien, l’exclusivité conjugale entre les époux ne concurrence pas l’exclusivité divine, elle la reflète et s’enracine en elle. Les époux peuvent se promettre fidélité exclusive précisément parce qu’ils appartiennent d’abord tous deux à Dieu. Cette double exclusivité, loin de créer une tension, établit une harmonie profonde. L’amour conjugal devient icône de l’amour divin, et l’appartenance à Dieu fonde et soutient la fidélité conjugale.

Enfin, cette vocation à l’unicité d’appartenance a une dimension communautaire. Le peuple de Dieu dans son ensemble est appelé à cette exclusivité. Dieu ne veut pas seulement des individus isolés qui lui appartiennent, mais un peuple uni qui le reconnaît comme unique Seigneur. Cette dimension collective du premier commandement fonde la communauté ecclésiale. L’Église est le corps de ceux qui confessent ensemble : « Tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple ». Cette appartenance commune crée une fraternité unique, car tous ceux qui appartiennent au même Seigneur se découvrent frères et sœurs les uns des autres.

Tradition patristique et spirituelle

Les Pères de l’Église ont médité profondément le premier commandement et en ont développé les implications pour la vie spirituelle. Saint Basile de Césarée, dans ses Grandes Règles, établit un lien étroit entre le premier commandement qui concerne l’amour de Dieu et le second qui concerne l’amour du prochain. Il montre que l’observance du premier commandement contient aussi l’observance du second, et que par le second on retourne à exécuter le premier. Cette circularité révèle l’unité profonde de toute la vie morale chrétienne, fondée sur l’amour unique qui se déploie en deux directions inséparables.

Saint Augustin développe une théologie de l’amour ordonné qui éclaire le premier commandement. Pour lui, le péché originel consiste essentiellement dans un désordre de l’amour : l’homme a préféré la créature au Créateur, s’aimant lui-même d’un amour désordonné au lieu d’aimer Dieu par-dessus tout. Toute idolâtrie reproduit ce péché originel. La conversion consiste alors à réordonner nos amours, à remettre Dieu à la première place, et à aimer toutes les autres réalités en référence à lui. Cette théologie augustinienne de l’ordo amoris, l’ordre de l’amour, offre une clé pour comprendre comment l’exclusivité divine ne supprime pas les autres amours mais les ordonne justement.

Saint Thomas d’Aquin, dans sa Somme théologique, analyse le premier commandement sous l’angle de la vertu de religion. Pour lui, la religion est la vertu par laquelle nous rendons à Dieu le culte qui lui est dû. Le premier commandement établit que ce culte doit être exclusif, car Dieu seul possède les attributs divins qui justifient l’adoration. Thomas montre aussi que le commandement de l’amour de Dieu est le plus grand et le premier de tous les commandements, car c’est par lui que l’homme ressemble le plus à Dieu. Sans ce commandement, nous cessons de ressembler à Dieu. C’est donc un précepte de première nécessité, qui oblige dès le principe et naturellement.

Dans la spiritualité monastique, le premier commandement a inspiré la recherche de la pureté de cœur. Les Pères du désert enseignaient que le cœur humain est fait pour Dieu seul, et que toute attache désordonnée aux créatures vient troubler cette orientation unique. La vie monastique, avec ses vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, se comprend comme une mise en œuvre radicale du premier commandement. En renonçant à la propriété, aux liens conjugaux et à la volonté propre, le moine cherche à débarrasser son cœur de tout ce qui pourrait concurrencer Dieu. Cette radicalité monastique n’est pas un idéal réservé à quelques-uns, mais un témoignage prophétique qui rappelle à tous les chrétiens leur vocation fondamentale à l’exclusivité divine.

La liturgie chrétienne, tant orientale qu’occidentale, donne une place centrale au premier commandement. Dans la liturgie eucharistique, avant la communion, nous proclamons : « Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus Christ ». Cette acclamation exprime la foi de l’Église en l’unicité divine et notre consécration exclusive au Christ. Le baptême lui-même est compris comme une consécration à Dieu qui nous fait renoncer à Satan et à toutes ses œuvres, c’est-à-dire à toutes les idoles, pour adhérer au Dieu unique révélé en Jésus Christ.

La tradition spirituelle a aussi développé une compréhension contemplative du premier commandement. Sainte Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix, grands maîtres carmélitains, enseignent que la vie spirituelle consiste à purifier progressivement le cœur de tous les attachements désordonnés pour ne désirer que Dieu seul. Jean de la Croix parle de la « nuit obscure » comme d’un processus de purification par lequel Dieu détache l’âme de toutes les créatures pour l’unir à lui seul. Cette union mystique est l’accomplissement ultime du premier commandement : l’âme ne veut plus rien d’autre que Dieu, ne désire plus rien d’autre que Dieu, ne vit plus que pour Dieu.

Méditations

Comment incarner concrètement le premier commandement dans notre vie quotidienne ? Voici un chemin en sept étapes pour vivre cette exclusivité divine qui nous libère.

Premièrement, pratiquons l’examen de nos idoles personnelles. Prenons régulièrement un temps pour nous demander honnêtement : à quoi est-ce que j’accorde le plus de temps, d’énergie, de pensées ? Qu’est-ce qui m’angoisse le plus si je risque de le perdre ? Qu’est-ce qui oriente principalement mes décisions ? Les réponses à ces questions révèlent nos idoles réelles, qui ne sont pas nécessairement celles que nous professons. Cette lucidité est le premier pas vers la conversion.

Deuxièmement, cultivons la mémoire de nos libérations. Tout comme le premier commandement commence par « Je t’ai fait sortir d’Égypte », apprenons à nous souvenir des libérations que Dieu a opérées dans notre vie. De quelles servitudes nous a-t-il délivrés ? Quelles chaînes a-t-il brisées ? Cette mémoire de la grâce nourrit la gratitude et fonde notre fidélité. Tenir un journal spirituel où nous notons les interventions libératrices de Dieu peut être un outil précieux pour entretenir cette mémoire.

Troisièmement, établissons des pratiques de prière qui manifestent l’exclusivité de notre relation à Dieu. Consacrer les prémices de la journée à Dieu par une prière matinale, avant que les multiples sollicitations ne dispersent notre attention, signifie concrètement qu’il a la priorité. De même, réserver un jour par semaine, le dimanche, pour le repos et le culte, c’est affirmer pratiquement que Dieu ne se contente pas des restes de notre temps, mais qu’il en reçoit la primeur.

Quatrièmement, vivons un détachement progressif des idoles identifiées. Si nous découvrons que l’argent, la réputation, le confort ou toute autre réalité créée prend dans notre vie une place excessive, posons des actes concrets de détachement. Cela peut être donner généreusement une partie de nos revenus, choisir l’anonymat dans certaines bonnes actions, accepter des inconvénients pour rester fidèle à nos valeurs. Ces actes, même modestes, éduquent notre cœur à la liberté.

Cinquièmement, nourrissons-nous de la Parole de Dieu qui révèle son visage. On ne peut aimer exclusivement quelqu’un qu’on ne connaît pas. La lecture priante et régulière de l’Écriture nous fait connaître Dieu tel qu’il s’est révélé, et cette connaissance nourrit notre amour. Méditons particulièrement les passages où Dieu se présente comme libérateur, comme époux fidèle, comme père aimant. Ces images bibliques enracinent notre appartenance affective à Dieu.

Sixièmement, vivons l’appartenance communautaire à Dieu dans l’Église. L’exclusivité divine n’est pas un individualisme spirituel, mais une appartenance à un peuple. Participons activement à la vie de notre communauté chrétienne locale, célébrons ensemble l’eucharistie dominicale, partageons avec nos frères et sœurs les joies et les épreuves. Cette vie fraternelle concrétise notre appartenance commune au Dieu unique.

Septièmement, témoignons de cette exclusivité divine par nos choix de vie. Dans un monde qui propose mille chemins et mille maîtres, notre vie peut être un témoignage silencieux mais éloquent de la beauté d’appartenir à Dieu seul. Ce témoignage ne consiste pas à juger les autres, mais à rayonner la paix et la joie de ceux qui ont trouvé leur trésor et n’en cherchent plus d’autre. Notre cohérence de vie, notre liberté intérieure face aux pressions sociales, notre capacité à relativiser ce que le monde absolutise, tout cela peut devenir un signe qui interroge et attire.

Conclusion

Le premier commandement, loin d’être une loi austère qui nous prive de liberté, se révèle être la charte de notre libération. En nous appelant à n’avoir d’autre Dieu que Lui, le Seigneur nous protège de toutes les servitudes idolâtriques qui fragmentent notre existence et aliènent notre humanité. L’exclusivité divine n’est pas une limitation jalouse, mais l’expression de l’amour qui nous veut totalement libres, unifiés, épanouis dans la relation unique qui donne sens à toute notre vie.

Ce commandement fonde notre dignité en révélant que nous sommes faits pour appartenir au Dieu vivant, non pour nous disperser entre de multiples maîtres qui nous asservissent. Il nous appelle à une conversion permanente, à un réordonnancement constant de nos amours, à une vigilance face aux idoles toujours renaissantes. Mais cette exigence n’est pas d’abord morale, elle est d’abord l’expression d’une histoire d’amour. Dieu nous a aimés le premier, nous a libérés quand nous étions esclaves, nous a choisis avant que nous ne le cherchions. Le premier commandement est sa demande en mariage, son appel à vivre avec lui dans l’exclusivité d’une alliance d’amour.

Dans notre monde contemporain où les idoles se multiplient sous des formes nouvelles, où la dispersion est devenue le mode de vie normal, où l’on nous propose sans cesse de nouveaux absolus à adorer, le premier commandement résonne avec une actualité brûlante. Il nous invite à résister à la fragmentation, à retrouver notre centre, à nous unifier dans l’appartenance au Dieu unique. Cette unification n’est pas appauvrissement mais accomplissement, car c’est en Dieu seul que notre cœur trouve le repos et la plénitude qu’il cherche.

Vivons donc pleinement cette révolution spirituelle que le premier commandement inaugure. Reconnaissons nos libérations, renouvelons notre appartenance exclusive à Dieu, détachons-nous progressivement de tout ce qui usurpe sa place. Que notre vie devienne un chant d’action de grâce pour Celui qui nous a fait sortir de nos Égyptes, et un témoignage lumineux qu’il n’y a qu’un seul Seigneur, digne de notre adoration, de notre amour, de notre vie entière. Cette exclusivité, loin de nous enfermer, ouvre devant nous l’horizon infini de la communion avec le Dieu vivant, communion qui commence dès maintenant et s’épanouira pleinement dans la vie éternelle.

Pratique

- Identifiez chaque semaine une idole personnelle en vous demandant ce qui occupe le plus vos pensées et oriente vos décisions principales, puis posez un acte concret de détachement envers cette réalité.

- Commencez chaque journée par cinq minutes de prière silencieuse pour offrir à Dieu les prémices de votre temps et manifester qu’il a la priorité sur toutes les activités qui suivront.

- Tenez un journal de grâce où vous notez mensuellement les libérations que Dieu a opérées dans votre vie, afin de nourrir votre gratitude et votre mémoire spirituelle.

- Pratiquez le jeûne hebdomadaire d’une idole moderne comme les réseaux sociaux, les actualités obsessionnelles, ou les achats compulsifs, pour éduquer votre cœur au détachement et à la liberté.

- Mémorisez Exode 20:2-3 et récitez-le intérieurement dans les moments de tentation idolâtrique, pour réorienter immédiatement votre cœur vers le Dieu libérateur.

- Participez chaque dimanche à la célébration eucharistique communautaire pour vivre concrètement votre appartenance au peuple de Dieu et renouveler votre alliance avec Lui.

- Choisissez un geste de charité anonyme mensuel où vous servez le prochain sans chercher reconnaissance ou gratitude, pour vous détacher de l’idole de la réputation et vivre la gratuité divine.

Références

- Exode 20:1-17 – Le texte complet du Décalogue dans son contexte de théophanie au Sinaï, fondement de l’alliance entre Dieu et son peuple.

- Deutéronome 5:6-21 – La reprise du Décalogue dans le discours de Moïse, avec des nuances significatives sur le sabbat et l’esclavage en Égypte.

- Marc 12:28-34 – Le dialogue de Jésus sur le premier commandement, où il lie indissolublement l’amour de Dieu et l’amour du prochain.

- Saint Basile de Césarée, Les Grandes Règles, Question 1 – Réflexion patristique sur l’ordre des commandements et la primauté de l’amour de Dieu.

- Saint Augustin, Confessions, Livre I – La célèbre méditation sur l’inquiétude du cœur humain qui ne trouve repos qu’en Dieu.

- Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIa-IIae, Questions 81-100 – Le traité sur la vertu de religion et l’analyse systématique des commandements du Décalogue.

- Catéchisme de l’Église catholique, paragraphes 2084-2141 – L’enseignement contemporain de l’Église sur le premier commandement et ses implications morales et spirituelles.

- Saint Jean de la Croix, La Montée du Carmel – La doctrine mystique de la purification du cœur de tous les attachements pour parvenir à l’union exclusive avec Dieu.