Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains

Frères,

nous savons que par un seul homme,

le péché est entré dans le monde,

et que par le péché est venue la mort ;

et ainsi, la mort est passée en tous les hommes,

étant donné que tous ont péché.

Si la mort a frappé la multitude par la faute d’un seul,

combien plus la grâce de Dieu

s’est-elle répandue en abondance sur la multitude,

cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ.

Si, en effet, à cause d’un seul homme,

par la faute d’un seul,

la mort a établi son règne,

combien plus, à cause de Jésus Christ et de lui seul,

régneront-ils dans la vie,

ceux qui reçoivent en abondance

le don de la grâce qui les rend justes.

Bref, de même que la faute commise par un seul

a conduit tous les hommes à la condamnation,

de même l’accomplissement de la justice par un seul

a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie.

En effet, de même que par la désobéissance d’un seul être humain

la multitude a été rendue pécheresse,

de même par l’obéissance d’un seul

la multitude sera-t-elle rendue juste.

Là où le péché s’est multiplié,

la grâce a surabondé.

Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort,

de même la grâce doit établir son règne

en rendant juste pour la vie éternelle

par Jésus Christ notre Seigneur.

– Parole du Seigneur.

Régner dans la vie : accueillir l’abondance de la grâce

Comment la dynamique du don libère l’homme du règne invisible de la faute

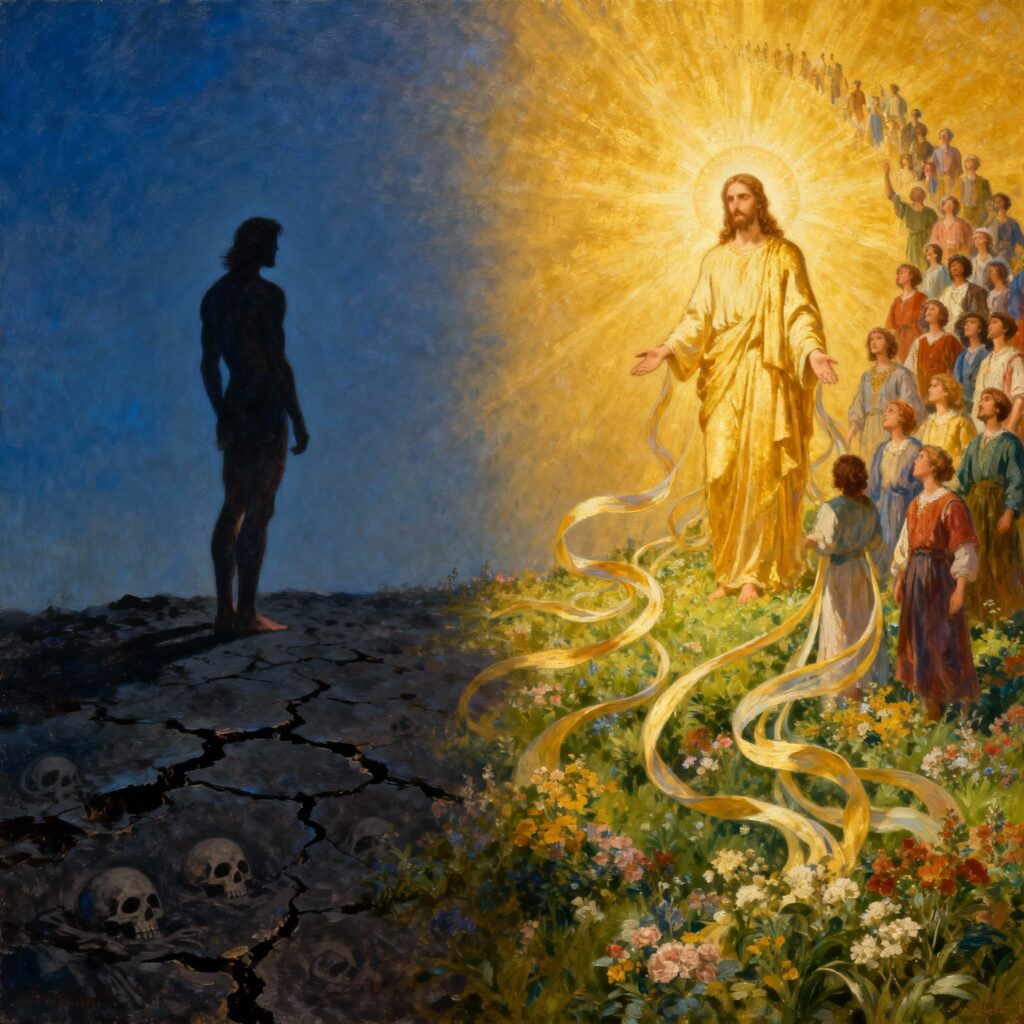

Le passage de la lettre aux Romains que propose la liturgie nous place devant un contraste fondateur : la faute d’un seul a fait régner la mort, l’obéissance d’un seul fait régner la vie. Ce texte, à la fois dense et lumineux, invite chacun à méditer la logique du don qui traverse toute la révélation chrétienne. Il s’adresse à ceux qui, au cœur du monde contemporain, peinent à croire que la vie puisse l’emporter réellement sur les formes de mort — spirituelle, sociale, intérieure — qui rongent l’existence.

Il s’agit ici non d’un traité abstrait, mais d’un appel vibrant à devenir, dès maintenant, participants du règne de la grâce.

- Contexte – Le cadre vital et théologique de Romains 5.

- Analyse centrale – Le renversement paulinien : du règne de la mort au règne de la vie.

- Déploiement thématique – Trois perspectives : la solidarité humaine, la surabondance de la grâce, la vocation du juste.

- Résonances – Échos bibliques et spirituels de l’obéissance unique.

- Pistes de pratique – Accueillir la vie qui règne déjà.

- Conclusion et feuille pratique – Inscrire la grâce dans nos rythmes quotidiens.

Contexte

La cinquième section de la lettre aux Romains condense l’un des raisonnements les plus puissants de Paul. Il y développe une théologie de la récapitulation où la destinée humaine est portée par deux figures symboliques : Adam et le Christ.

Adam incarne la condition humaine livrée à sa propre autonomie : par sa désobéissance, il introduit dans le monde une rupture — celle de la confiance dans le don créateur. De cette brisure naît la mort, non comme châtiment extérieur, mais comme dérèglement intérieur de la relation, coupure du lien vital avec la Source.

Paul ne décrit donc pas un paysage mythologique, mais le drame existentiel de toute humanité : nous expérimentons la force du mal comme loi interne, « installée » dans le réel. La mort règne parce qu’elle organise, souvent à notre insu, les logiques de peur, d’exclusion et d’orgueil qui gouvernent la société et les cœurs.

Puis surgit le second Adam, le Christ, non pour annuler l’histoire mais pour rétablir la communion à sa racine. Par un seul acte d’obéissance — sa confiance filiale jusqu’à la croix — il ouvre un espace totalement neuf : le règne de la grâce.

La grâce, chez Paul, n’est pas une simple bienveillance : c’est la force vivifiante du don gratuit qui transforme la condition humaine de l’intérieur. Elle ne nie pas la réalité du péché ; elle la traverse et la dépasse.

Le passage s’inscrit dans une lettre adressée à une communauté cosmopolite, partagée entre chrétiens d’origine juive et païenne. Paul cherche à montrer que la rédemption en Christ n’est pas le privilège d’un peuple ou d’une élite, mais le principe universel de justification et de vie.

Sa démonstration s’appuie sur une logique parallèle : « de même que… ainsi de même… ». En opposant la disproportion entre la chute et le relèvement, il fait sentir que la grâce n’est pas une réparation ; c’est une recréation.

L’extrait liturgique culmine sur cette phrase bouleversante : « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Cette affirmation renverse entièrement notre imaginaire de la culpabilité : rien, absolument rien, ne peut résister au flux du don qui s’écoule de la vie du Christ.

Ce n’est donc pas seulement une consolation : c’est un manifeste. L’humanité, marquée par la mort, est invitée à régner dans la vie, à exercer une royauté nouvelle — celle du cœur transformé.

Du règne de la mort au règne de la vie

La clé du passage tient dans le verbe « régner ». Paul ne parle pas ici d’épisode ponctuel, mais de dynamique souveraine. La mort n’est pas un simple événement biologique ; elle a pris place dans les structures du monde en tant que force de domination. Elle impose sa loi par la peur, l’inertie, la fermeture de l’homme sur lui-même.

Face à elle, la grâce n’apparaît pas comme une résistance fragile, mais comme un règne alternatif. Par le Christ, Dieu propose un ordre nouveau où la justice ne s’impose pas du dehors, mais s’enracine dans l’être.

Régner dans la vie signifie donc participer à la seigneurie du Ressuscité, recevoir en soi le mouvement même par lequel le Fils s’offre au Père et aux hommes. Le croyant sort du rapport de dette et entre dans celui de la gratuité.

Cette analyse conduit à relire notre propre expérience : chaque fois que la mort règne — dans la culpabilité, la rancune ou l’indifférence —, il devient possible d’introduire une brèche. Ce que Paul appelle « le don de la grâce » n’est pas une idée : c’est une puissance agissante, capable de reconfigurer les relations, les institutions, les consciences.

La surabondance de la grâce est donc l’opposé de l’économie du mérite. Là où le péché « compte », la grâce « donne sans compter ». Sa logique n’est ni morale ni juridique, mais existentielle : elle fait exister de nouveau.

Ainsi, régner dans la vie, ce n’est pas posséder la victoire ; c’est laisser la Vie posséder nos gestes.

La solidarité humaine : une seule histoire

Paul fonde sa réflexion sur le principe de solidarité. L’humanité n’est pas une somme d’individus, mais un corps lié à travers le temps. Ce que fait l’un retentit en tous.

Adam représente le premier maillon d’une chaîne d’hommes et de femmes qui, croyant s’affirmer contre Dieu, se sont enfermés dans une logique de séparation. Nous naissons dans ce climat ; non par héritage biologique, mais par contagion de conscience.

Reconnaître cette solidarité de la chute, c’est aussi accueillir celle du relèvement. Le Christ ne vient pas « en dehors » de l’humanité ; il vient en elle. En assumant pleinement la condition de créature, il rouvre de l’intérieur la possibilité d’une obéissance filiale.

Ainsi la fraternité chrétienne n’est pas une métaphore : elle découle du système même du salut. L’unité du genre humain devient la scène où la grâce se déploie.

La surabondance de la grâce : excès plutôt qu’équilibre

Paul insiste : la grâce surabonde. Ce surplus est provocant. Dans nos logiques humaines, réparer suppose compenser ; or ici, Dieu dépasse. Il ne remet pas seulement à égalité ; il surélève.

Cette surabondance est le signe de l’amour libre. Le mal, même massif, n’a pas le dernier mot ; il devient le lieu d’une réponse plus vaste. L’histoire humaine, au lieu d’être désespérée, devient le théâtre d’un renversement permanent.

Dans la vie courante, cela se traduit par des gestes de pardon, d’accueil, de relèvement. Chaque fois que quelqu’un choisit de redonner confiance, la logique du don prend le pas sur celle de la faute.

La spiritualité paulinienne est donc éminemment concrète : elle appelle à sur‑répondre à la mort par la vie.

La vocation du juste : régner humblement

« Régner dans la vie » ne signifie pas dominer, mais servir depuis la plénitude intérieure. Le juste, dans la perspective de Paul, n’est pas celui qui n’a plus de faille, mais celui dont la faille s’ouvre à la grâce.

Ce règne s’exerce d’abord sur soi-même : sur nos automatismes, nos jugements, nos refus d’aimer. Puis il se déploie dans la communauté : là où la mort excluait, le juste accueille ; là où la peur divisait, il relie.

Vivre ainsi, c’est prolonger l’attitude du Christ serviteur : une autorité sans domination, une liberté enracinée dans le don.

Résonances

La pensée de Paul trouve d’innombrables échos dans la tradition. Irénée de Lyon parlera de récapitulation : le Christ refait le chemin d’Adam en sens inverse, rendant à l’humanité son visage filial.

Augustin développera l’idée d’une humanité solidaire, marquée par la transmission du péché — mais aussi, et plus profondément, par la diffusion de la grâce.

Thomas d’Aquin interprétera le terme « régner » comme participation de l’homme à la royauté du Christ : être libre, c’est laisser la raison ordonner l’amour selon la charité.

Dans la liturgie, ce passage éclaire le temps pascal. Il fonde la joie de la Résurrection : la victoire sur la mort n’est pas future, elle commence dès maintenant pour ceux qui croient.

De nombreux spirituels, de François d’Assise à Charles de Foucauld, en ont tiré leur manière d’exister : vivre en gratitude radicale, parce que tout vient d’un excès de don.

Méditations

- Lire lentement le passage de Romains 5, en repérant les oppositions : un seul / la multitude, faute / grâce, mort / vie.

- Nommer dans sa propre vie un espace où « la mort règne » : résignation, blessure, culpabilité.

- Accueillir la parole du Christ comme réplique intérieure : là même où le péché a abondé, la grâce peut surabonder.

- Remercier pour le don désormais reçu, avant même d’en sentir l’effet.

- Agir concrètement : poser un acte de relèvement pour autrui — un pardon, une attention gratuite.

- Contempler ensuite la paix qui émane de ce choix : c’est elle, la vie qui règne.

Conclusion : vivre en surabondance

La lecture de Romains 5 rappelle que la foi chrétienne n’est pas seulement croyance, mais participation à un régime de vie nouveau. Là où l’homme voyait une séparation irréversible, Dieu installe une communion.

Le Christ n’enlève pas la fragilité ; il en fait le lieu de sa victoire. Aussi, régner dans la vie ne consiste pas à s’élever, mais à laisser monter en soi la puissance du don.

Dans nos sociétés saturées de performance et d’accusation, redécouvrir la logique paulinienne de la grâce, c’est respirer autrement. Chacun peut devenir témoin discret de cette surabondance : par la patience, la parole bienveillante, le refus du cynisme.

Que ce passage ne reste pas un sommet de doctrine, mais une matrice d’existence. Là où la mort croit régner, la grâce, déjà, fait lever la vie.

Pratique

- Méditer chaque matin une phrase de Romains 5, en la lisant à voix haute.

- Identifier dans la journée un lieu concret où la vie peut régner davantage.

- Remplacer la culpabilité par un acte de gratitude immédiat.

- Exercer une souveraineté douce : choisir la paix plutôt que la réaction.

- Voyager dans l’Écriture : comparer Romains 5 avec Philippiens 2.

- Tenir un carnet de « surabondances » : ces dons reçus sans mérite.

- Célébrer chaque dimanche comme une entrée dans le règne de la vie.

Références

- La Bible de Jérusalem, Romains 5, 12-21.

- Irénée de Lyon, Contre les hérésies, V, 21.

- Augustin, Confessions et La Cité de Dieu, XIII.

- Thomas d’Aquin, Somme théologique, IIIa, q.8.

- François d’Assise, Admonitions.

- H. U. von Balthasar, Grâce et liberté.

- D. Bonhoeffer, De la vie communautaire.

- Pape François, Evangelii gaudium.